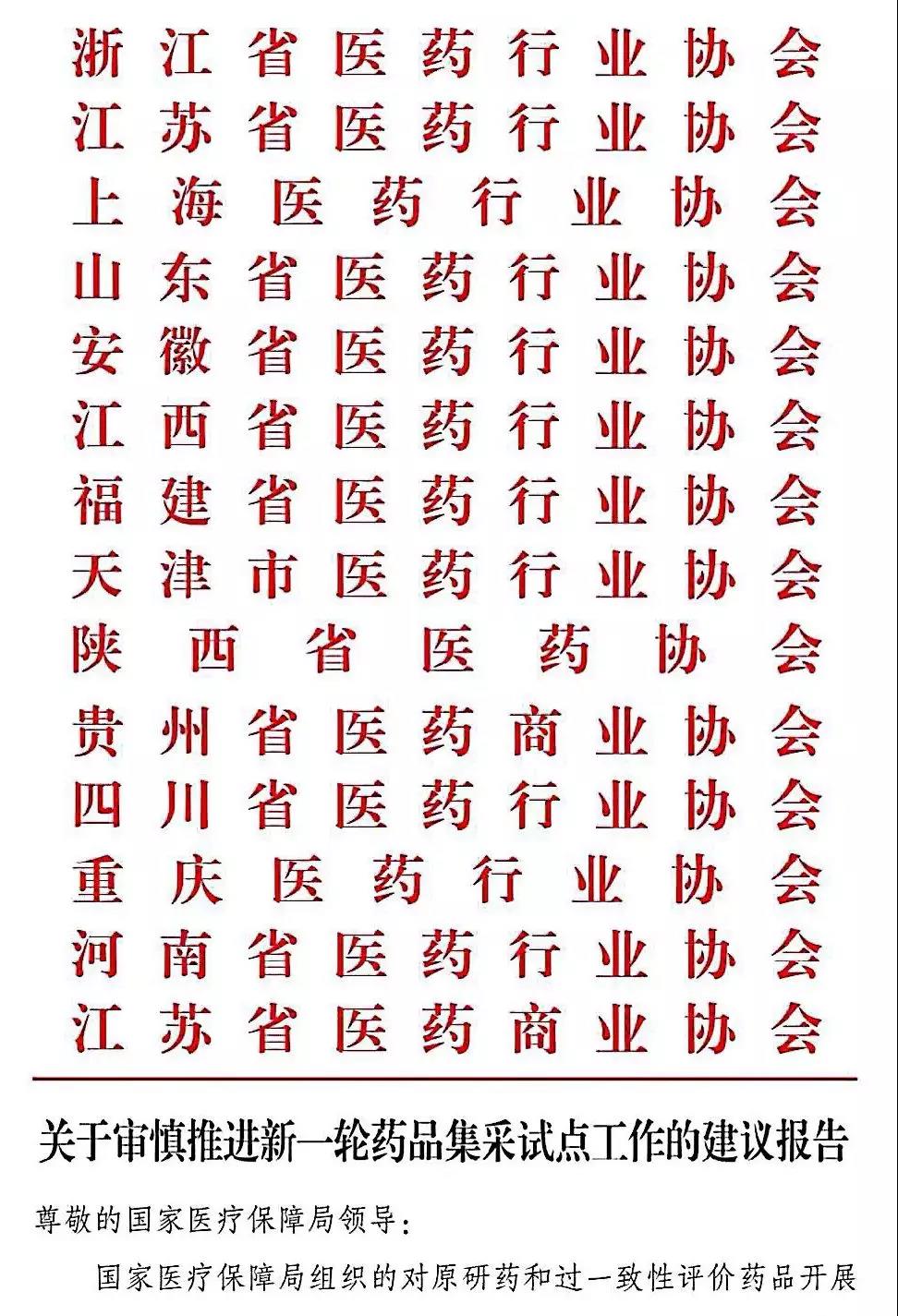

今日(5月27日),一份由14家医药行业协会署名的PDF文件在微信群里转发,这份向国家医保局提交的报告(以下简称《报告》),建议审慎推进新一轮药品集采试点工作。

14家行业协会,包括浙江、江苏、上海、山东、安徽、江西、福建、天津、陕西、贵州、四川、重庆、河南等13个省市的医药行业协会(江苏包括医药行业协会和医药商业协会)。经证实,这份《报告》的确是上述13省市14个行业协会联名发出的。

《报告》提出4+7集采存在的问题

《报告》认为,药品集采工作是一项复杂的系统工程,既要承受改革医药卫生领域长期存在的体制性、机制性弊端带来的冲击,也要顾及医药产业健康发展对药品供应保障体系的作用影响。

《报告》据多地企业的反映,4+7集采采取的最低价中标、独家中标,以及名为议价实为“唯低价是取“的竞标模式,对医药行业带来不可低估的负面影响,打击了先进企业,削弱了行业研发创新及长远创新能力,挫伤了开展一致性评价的积极性,甚至导致上市企业市值缩水5000亿,引发悲观情绪快速蔓延。

11个试点城市25个产品的临床使用虽然取得预期效果,但某种程度上是行政干预的结果,实施中存在诸多具体问题,影响到4+7模式的可持久性和可复制性。

对此,《报告》提出几点建议。

其中建议“宜在总结经验的基础上审慎推进”,建议进行系统性总结、报告的基础上,听取行业协会界或企业界的意见,再分级、分批、分类有序推进。

建议“各省市不宜盲目比照4+7集采模式”,应杜绝非试点地区不考虑量价挂钩等前置条件进行的招采行为。坚决摒弃“最低价中标”、“独家中标”等“唯低价是取”的导向,中标价应当合理而非最低,中标企业应是几家而不是独家。建议拒绝严重偏离国际价格水平的最低价格,放开药品购销平台自主采购。对集采品种,应选择抗肿瘤、糖尿病、抗生素等领域的药品。

此外,《报告》建议要严惩不诚信拖欠货款的行为。要加快医保支付改革,医保支付标准应规定同一通用名执行同一支付标准,不简单采用最低价为标准。及时调整中标产品价格等。

带量采购的全面推开的趋势

4+7集采从3月份实施以来,根据相关新闻报道,取得了超预期的效果。

4月16日,国家医保局副局长陈金甫在国务院政策例行吹风会上表示,4月1日,11个试点城市已经全面启动国家药品集中采购。截至14日24点,25个中选品种在11个试点地区采购总量达到了4.38亿片支,总金额5.33亿元,完成约定采购总量的27.31%。

在11个试点城市相继落地推行的同时,对于非4+7区域是否跟进,也是业界一直高度关注的话题,对于此,高层的屡次表态,以及各省市的态度,都值得玩味。

4+7集采给业界带来的震动还未消散,第二轮带量采购事实上已经开始酝酿并走在了路上!

4月3日,李总理主持国务院常务会议,会议听取药品集中采购、短缺药供应及医疗救助工作汇报,要求让更多群众在用药就医上受益。就已经提出带量采购要全面推开。

5月17日,从全国医改工作电视电话会议传来消息,下一步的医改工作将及时完善和全面推开国家组织药品集中采购制度,推动降低药品和高值医用耗材虚高价格。

而在非4+7区域,各省市也是蠢蠢欲动。

5月20日,福建省下发相关文件并作出解读,明确该省全面跟进国家组织药品集中采购和使用试点工作,计划于6月1日起全省公立医疗机构统一采购、使用4+7中选药品。这是全国首个全面跟进药品集中采购使用试点的省份(福建省内只有厦门一个4+7集采试点城市)

5月22日,江苏省无锡市印发《2019年全市卫生健康工作要点》,其中提到强化药品供应保障,要求协同医保部门深化药品和医用耗材阳光采购工作,落实公立医院药品网上采购规定,与国家品“4+7”带量采购价格联动,做好降价药品进医院工作。探索带量采购,统一药品及医用耗材、设备编码,建立医疗机构药品、医用耗材和检验检测试剂网上采购及使用监控信息化平台,持续压缩药品耗材价格水分。

而在4月中旬,也传出河北省唐山市、秦皇岛市、邯郸市,以及湖北省武汉市有意联动4+7集采价格或进行带量采购。江西、山西省太原市也都发文要求上报4+7中选品种的使用情况,为下一步相关工作做好准备。

在这样的背景下,非4+7区域大有跟进、联动甚至专门进行带量采购的意图,如果按高层会议的指示,全国全面推进集采只是时间早晚的问题。因此,相关药企通过行业协会提出自身诉求也是可以理解的。

不过,随着4+7集采在试点城市的陆续落地,行业心态也在渐渐发生变化。

4+7集采前,行业普遍心理认为这不过是新的采购方式而已,降价是必然的,但要发生降价幅度高达96%是“万万不可能发生的”。

集采中选结果出来之后,这一预期被惨烈的价格和降幅击碎,行业瞬间由观望转为悲观。

据传,12月7日当晚,就有一些一致性评价的项目被委托方暂停或终止,甚至不惜支付违约金和承担先期的投入,故有“不过评是等死,过评了是找死”之说。

很多人士认为,价格大幅下降之下,一切固有的营销模式都失灵了,未来企业还要不要营销?难道医药行业集体“放假”?

不过,随着4+7集采的落地推进,悲观情绪逐渐转变为求生的本能反应,创伤是客观存在的,企业也是要生存发展的。在政策执行的预期与结果、下一步政策的发展趋势、市场竞争的白热化都倒逼药企面对现实。

于是,我们看到中选企业的摧城拔寨,某中选企业向我们透露,原来该企业的抗抑郁药品,4+7之前仅在四川局部销售,中选之后,在11个城市“平均每天开发20-30家医院”,“根本不需要销售,只要商务就行”。

一些落选企业,在4+7集采失利之后,看准机会,见缝插针在各省市通过“备案采购”、“直接挂网”的方式以中选价格或低于中选价格果断切入市场。

而一些原在标的非中选品种,要么没通过一致性评价,要么没赶上4+7集采机会,此时在11个试点城市面临量价齐跌的局面----为了保障中选品种的采购、使用,非中选品种的价格和采购数量都受到压制。

对于医药行业协会《建议报告》的不同看法

4+7集采价格既然已经形成,未中选企业的报价的底牌已经亮出,就算下一步集采暂缓执行,价格大概率就低不就高。

一致性评价政策也是不可逆转的,就算现在选择观望,未来还是要求通过才能保住批文。明智而有实力的药企早就暗自发力,一致性评价进入2019年,从数据上看,工作进展明显加快。

所以,当14家医药行业协会的《报告》在朋友圈传播,对于协会的诉求,行内人士的看法也是不尽相同的。

很多人士认为,应该杜绝唯低价是取的恶性竞争,只有这样,医药行业才有创新的动力,特别在中美贸易摩擦的背景下,国内企业岂能同室操戈?行业协会早就应该提出这样的诉求了!

一些人士则表达了不同看法,他们认为,4+7集采放在国内国际背景下,都是政策与市场发展到一定阶段的必然产物,过期专利药要降价,仿制药要参与竞争势必降价,这是全球仿制药走过的路。4+7集采不仅可以以较低成本采购药品,而且在供给侧清理低水平重复建设、同质化的药品,间接对长期存在的带金销售釜底抽薪,反对4+7集采就是反对落后本身!

不过,也有朋友也持较为折中的观点,在他们看来,带量采购是要进行,但目前尚处于观察和检验阶段,4+7是否成功,是否能保障采购量和及时支付,还有待于时间检验。各地盲目跟风,只会给政策制定者出难题,搞僵下一步政策的出台。企业家顾及自身企业的利益可以理解,但把这些诉求通过协会传递出去,也需要智慧!

当然,我们也看到,14家医药行业协会的联席会议是在5月8日召开的,离现在已经过去20天。

这20天里,既召开了全国医改电视电话会议(要求及时完善全面推行带量采购),又发生了福建出台全省联动4+7集采的通知。

同时,各省市通过一致性评价备案采购的工作进行的如火如荼,各大药企也不失时机切入市场。

由此看来,政策、市场、药企之间的博弈持续存在,“政治正确”与所谓的正确的政策,又该如何平衡?我们做个小调查