来源:新康界 2014-09-11

从全球医药市场规模来看,肿瘤治疗药物是排在心血管疾病临床用药之后的第二大类别。据美国IMS公司公布数据显示,2013年全球肿瘤治疗市场规模达到了910亿美元,并仍处于可持续的快速增长中。

2008年~2013年间CAGR为5.4%,相比2003年~2008年15%的年均增速略显出逊色。但是,酪氨酸激酶抑制剂(替尼类)是近10年来脱颖而出的抗肿瘤小分子靶向制剂,2013年全球七大药品市场“替尼类”药物销售额达到了133亿美元,同比上一年增长了7%(见表1);从结构来看,抗恶性肿瘤治疗药物的产品结构发生了较大的变化,已经从20世纪中晚期的激素类、传统化疗药物转向靶向药物市场。

在研发管线中,小分子靶向新产品接二连三的进入临床。在学术推广与临床适应症拓宽的带动下,这一类药物表现的特异性作用,抑制了癌细胞的生长,显示出抗肿瘤化药治疗的优势。在群雄逐鹿的新药治疗领域中,预示着未来抗肿瘤药物研发的发展方向。

“替尼”类新药上市火热

近年来,在抗肿瘤药的研制中靶向血管生成和血管内皮生长因子(VEGF)的药物已成为热点。一些抗VEGF的多靶向的激酶抑制剂如舒尼替尼、索拉非尼等陆续被批准上市。

2012年美国FDA批准的39个新药中,小分子靶向制剂“替尼类”药物有6个,其中阿西替尼(Axitinib)、瑞戈非尼(Regorafenib)、卡博替尼(Cabozantinib)是治疗恶性肿瘤的药物,博舒替尼(Bosutinib)、帕纳替尼(Ponatinib)是治疗白血病的药物,托法替尼(Tofacitinib)是治疗类风湿性关节炎的药物。

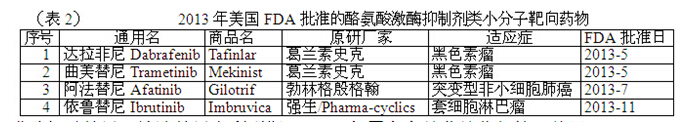

2013年美国FDA批准的8个抗肿瘤新药中,酪氨酸激酶抑制剂类小分子靶向药物占据了抗肿瘤新药的50%,分别是依鲁替尼、曲美替尼、马来酸阿法替尼和达拉非尼(见表2)。进入新世纪后,全球酪氨酸激酶抑制剂类小分子靶向新药迅猛发展,研发市场中的新产品不断的推陈出新。

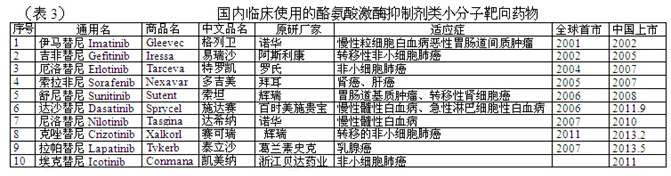

随着甲磺酸伊马替尼、达沙替尼专利到期,2013年国家食品药品监督管理总局(CFDA)已批准国产仿制药生产上市。据CFDA官网数据显示,已批准了盐酸埃克替尼片、达沙替尼片和甲磺酸伊马替尼片及胶囊等3个国产小分子靶向药物上市。迄今为止,国内临床使用的替尼类小分子靶向药物已有10个品种(见表3),在抗肿瘤治疗市场中发挥了不可估量的作用。

酪氨酸激酶类药物概述

目前,作为抗肿瘤药物靶点的酪氨酸激酶有两类药物,一类是非受体酪氨酸激酶(nrRTKs);另一类是受体酪氨酸激酶(RTKs)。瑞士诺华制药公司2001年获美国FDA批准上市的非受体酪氨酸激酶类药物伊马替尼(格列卫)是用于慢性粒细胞白血病和恶性胃肠道间质肿瘤的首个靶向药物,自2001年~2013年已创下了372亿美元的销售业绩。

近年来,在受体酪氨酸激酶抑制剂不断问世后,受体酪氨酸激酶抑制剂研究市场倍受瞩目。小分子受体酪氨酸激酶抑制剂(TKI)可阻止RTKs酪氨酸激酶功能的激活,当TKI进入肿瘤细胞后,与RTKs在胞内的ATP结合位点结合,从而抑制RTKs的磷酸化,阻止激酶的激活,阻断受体下游信号通路的传导而发挥抗肿瘤作用。从作用机制上看,受体酪氨酸激酶抑制剂作用于信号传导途径的上游,同时阻断多条通路,具有治疗范围广、疗效高的优势。目前上市的药物已从第一代为单靶点酪氨酸激酶抑制剂发展到第二代酪氨酸激酶抑制剂。

第一代为单靶点酪氨酸激酶抑制剂,如吉非替尼、厄洛替尼等药物。吉非替尼为EGFR酪氨酸激酶抑制剂,主要用于非小细胞肺癌,对酪氨酸激酶基因编码区突变型肿瘤的有效率高达80%以上。厄洛替尼为EGFR酪氨酸激酶抑制剂,该药对非小细胞肺癌复治患者的有效率为10%左右。由于第一代药物耐药性的出现,以及激酶通路交叉和代偿机制的影响,酪氨酸激酶抑制剂的研发向纵深发展。

第二代酪氨酸激酶抑制剂于2005年后获准上市,这一类药物主要是凡德他尼、达沙替尼、舒尼替尼、拉帕替尼、达沙替尼和尼洛替尼。作为抗肿瘤药物靶点的RTKs是一种生长因子受体,其本质为跨膜蛋白,胞外结构域负责与生长因子结合,胞内结构域含有激酶活性。当RTKs与生长因子结合后,胞内的激酶活性被激活,继而使底物蛋白的酪氨酸残基磷酸化,被磷酸化的蛋白质再引发多种信号通路的瀑布效应,并进一步引发基因转录,达到调节靶细胞生长与分化的作用。

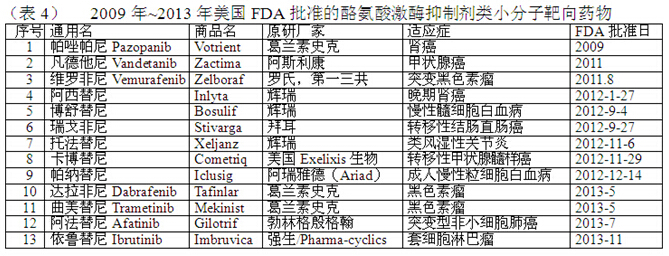

2009年~2013年美国FDA批准的酪氨酸激酶抑制剂类小分子靶向药物有13个药物(表4),有望成为未来全球医药领域的重磅炸弹品种。

突破性新药依鲁替尼

依鲁替尼(Ibrutinib)是一种靶向作用于B细胞恶性肿瘤的抗癌新药。由美国加利福尼亚州森尼韦尔的Pharmacyclics和美国强生制药公司共同开发上市的酪氨酸激酶(BTK)的选择性和共价抑制剂。2013年2月12日由美国FDA确立列为具有突破性药物,从而进入突破性药物、优先审评、加速批准、孤儿药四重通道,适用症批准用于套细胞淋巴瘤(MCL)。

全世界非霍奇金淋巴瘤发生率占癌症的4%,美国每年约有5万人发病,而过去几十年中非霍奇金淋巴瘤以3%增长率呈持续稳定性升高趋势,白人比其他种族也更多见。套细胞淋巴瘤占全部非霍奇金淋巴瘤的6%,是近十余年才被认识到是一类独立疾病,套细胞淋巴瘤5年生存率约25%。因此,对于治疗套细胞淋巴瘤的治疗药物和良好预后已得到全球性的广为关注。

中国男性MCL发病率占恶性肿瘤的第9位,发生率为5.9/10万,而在女性癌症列为第10位。由于MCL较其他恶性肿瘤更具侵袭性,。在其被确诊后已经扩散到淋巴结、骨髓和其它器官。总体治疗的预后较差,是患者生存期最短的淋巴瘤亚型之一,以往没有有效的针对性药物。目前治疗套细胞淋巴瘤药物有硼替佐米(Velcade,万珂)、来那度胺(Revlimid,瑞复美),这两个药物已在中国上市,其副作用和患者耐受性及疗效不尽人意,而依鲁替尼是获准用于治疗MCL的第三个药品。

2013年11月13日,美国FDA批准依鲁替尼作为套细胞淋巴癌的单个治疗药物,适用于之前用其他手段治疗过的套细胞淋巴癌患者,标志着该药物正式进入市场化运营阶段,商标名Imbruvica。

据国外媒体报道,依鲁替尼在一项临床试验中获得了有史以来最令人印象深刻的总体应答率,其整体应答率达到68%;业内人士惊叹,很少有像依鲁替尼那样的实验性新药能够如此成功,这无疑对患有套细胞淋巴瘤的患者带来福音,据高盛集团预计,依鲁替尼高峰销售额可达到60亿美元的业绩。

抗非小细胞肺癌“阿法替尼”片

马来酸阿法替尼(Afatinib)是德国勃林格殷格翰大药厂开发的EGFR、HER2不可逆共价抑制剂,商品名为Gilotrif。2008年2月15日通过美国FDA的快速审批通道。2013年7月12日,美国FDA正式批准阿法替尼口服片剂作为治疗EGFR Del19或L858R突变型非小细胞肺癌一线药物及HER2阳性的晚期乳腺癌患者治疗药物,是厄洛替尼、吉非替尼之后新一代药物。

EGFR广泛分布于哺乳动物上皮细胞、成纤维细胞、胶质细胞、角质细胞等表面,EGFR信号通路对细胞的生长、增殖和分化等生理过程发挥重要的作用。EGFR是表皮生长因子受体(HER)家族成员之一,也是原癌基因c-erbB1的表达产物,表皮生长因子受体在细胞生理过程中发挥重要的调节作用。阿法替尼是一种酪氨酸激酶抑制剂,可阻断促进癌细胞发育的蛋白质。

阿法替尼是第二代高效双重非可逆性的酪氨酸激酶抑制剂。可显著改善无进展患者生存期,提高了疾病控制率。伴有常见EGFR突变类型的大多数(61%)患者接受阿法替尼治疗后,肿瘤显著缩小、肿瘤进展时间较晚、生存期较长。这些结果初步证实阿法替尼是比较有前途的靶向药物。

抗黑色素瘤药“达拉非尼”胶囊

2013年5月,英国葛兰素史克制药公司的抗黑色素瘤新药达拉非尼(Dabrafenib)获FDA批准,商品名Tafinlar。9月2日获欧盟委员会(EC)批准。

达拉非尼是FDA继维罗非尼(vemurafenib)、易普利单抗(ipilimumab)后批准的第三个治疗转移性黑色素瘤的药物。达拉非尼是一种激酶(BRAF)抑制剂,靶向于BRAF蛋白,这是机体内一个生物信号通路中的关键元件,该信号通路调节细胞的正常生长和死亡,包括皮肤细胞。

达拉非尼口服制剂适用于有不能切除或转移黑色素瘤与用FDA-批准测试检测BRAF V600E 突变患者的治疗。不适用于有野生型BRAF黑色素瘤患者的治疗。恶性黑色素瘤是一种常见的致死性癌症,目前针对黑色素瘤的研究主要集中在BRAF信号通路的靶向药物、癌症免疫疗法两大系统

此前于2011年8月17日美国FDA批准了瑞士罗氏制药公司和日本第一三共开发的一种激酶强抑制剂维罗非尼(Vemurafenib),以商品名Zelboraf上市。该药是专门以癌细胞中的BRAFV600突变为作用靶点而研制。用于不可切除的或转移性BRAFV600E突变黑色素瘤患者。研究表明超过95%毛细胞白血病的患者有BRAFV600E突变。而毛细胞白血病还没有令人满意治疗方法,BRAF抑制剂维罗非尼可以使复发性毛细胞白血病患者的病情缓解。

美国国家癌症研究所称,2010年美国有6.81万例新诊断黑色素瘤患者,而约8700人死于这一疾病。“晚期黑色素瘤是一种毁灭性的疾病,因为其药物治疗方案非常少,没有一种曾证实能够延长患者命。

抗黑色素瘤药“曲美替尼”胶囊

2013年5月,英国葛兰素史克制药公司开发的丝裂原活化蛋白激酶激酶(MEK)抑制剂曲美替尼(Trametinib)获FDA批准,商品名为Mekinist;临床用于晚期(转移性)或无法通过手术摘除的黑色素瘤这种最危险类型的皮肤癌患者。

Mekinist是首个MEK抑制剂单药口服片剂,采用DMSO新型溶合剂制成的药物,能抑制MEK1和MEK2两种酶。该药与达拉非尼同时获得FDA批准,适用于携带BRAF V600E突变且手术不可切除性的黑色素瘤,以及转移性黑色素瘤的治疗,但不适用于之前已经接受BRAF抑制剂治疗的患者。在黑色素瘤患者中,约一半在皮肤产生的黑色素瘤有BRAF基因突变。两种临床用于黑色素瘤化疗新药上市,提升了葛兰素史克在黑色素瘤治疗市场中的地位。

黑色素瘤是一种由异常黑素细胞过度增生引发的常见皮肤肿瘤,因其恶性程度极高,进而占据皮肤肿瘤死亡病例的极大部分。临床表现多发生于皮肤或接近皮肤的黏膜,也见于软脑膜和脉络膜。因其发病率随人种、地域、种族不同而有所差异,一般白种人的发病率远较黑种人高。 据相关统计数据显示,我国虽属黑色素瘤低发区,黑色素瘤又与国外患者有差异。但近年来发病率却呈不断上升趋势,发病年增长率为3%~5%,成为目前国内发病增长最快的恶性肿瘤之一。在已知的黑色素瘤分型中,只有26%的患者有BRAF变异,18%左右有C-kit变异,还有56%的患者没有明确的敏感基因突变。我国黑色素瘤一半以上的无敏感基因突变的患者仍然缺乏有效的治疗手段。这些患者患病后发现较晚,晚期患者一直缺乏有效的治疗手段。在无法通过手术摘除的黑色素瘤患者中,小分子靶向药物狙击黑色素瘤疾病逐渐成为社会共识。

替尼类药物市场前景

据世界领先跨国药业财务年报显示,全球抗肿瘤替尼类药物从2005年的27.54亿美元增长到2013年的133亿美元,年平均增长率达到了23.85%,其中居前五位的品种是格列卫、特罗凯、施达赛、达希纳和索坦。前五个药物市场份额占据抗肿瘤替尼类药物治疗市场的78.5%。

2013年增长率较高的仍属于后起之秀品种,主要是英国葛兰素史克制药公司的Votrient 、瑞士罗氏制药公司/日本第一三共制药公司的Zelboraf 、英国阿斯利康制药公司的Caprelsa ,分别同比上一年增长了63.6%、51.11%和103.70%。

在中国医药市场销售的抗肿瘤替尼类药物已有10个药物。据工信部中国医药工业信息中心数据显示,2012年国内22城市样本医院临床使用的替尼类药物已达10亿元,同比上一年增长了21.31%,主要品种是吉非替尼、伊马替尼、索拉非尼、厄洛替尼、舒尼替尼,国内分析家预测,2014年中国替尼类临床用药将超过50亿元的市场规模。

据CFDA药品注册批件发送信息不完全统计数据显示,目前国内研究开发的替尼类药物多达二、三十个品种。其中有在国内上市的药物,也有在国内未上市的药物。主要展开研发的企业是齐鲁制药、和记黄埔医药(上海)、科伦药业、江苏恒瑞医药股份、江苏豪森药业股份、江苏正大天晴药业股份、江苏先声、哈尔滨誉衡药业股份、中国科学院上海药物研究所等。客观上呈现出扎堆开发的态势,向研发高端产品挑战无可厚非,而未来将充满了更多的市场角逐和价格的竞争。