产业资讯

产业资讯

新芽

新芽  2021-04-08

2021-04-08

5351

5351

PD-1/PD-L1单抗药物形成百亿商业化市场

PD-1/L1通路被誉为肿瘤免疫治疗领域迄今为止最为成功的靶点,应用和商业化拓展异常迅速,几乎涵盖了各大肿瘤适应症。以PD-1/L1抗体为代表的免疫疗法被《Science》评为年度十大科学突破之首,甚至被认为是目前最有可能有效控制肿瘤的药物。目前国内共批准上市 7 款 PD-1/L1 单抗产品,其中有 4 款为国产。中国 PD-1/L1 单抗市场虽处于发展初期,但具有强劲的增长潜力。依据弗若斯特沙利文报告分析,随着不断扩大的适应症和患者教育带来的可及性的增强,中国 PD-1/L1 单抗市场迎来了快速增长,预计于2023 年将达到 664 亿人民币的规模。

鉴于抗肿瘤药所面临的巨大临床需求,本土药企针对PD-1/L1通路的创新药研发,在近年来变得异常火热。依据 Insight 数据库,超过35家制药企业,涉及38个品种,有298项PD-1/L1单抗临床研究正在进行中,其中III期临床试验就有137 项。相对于发展中的肿瘤免疫治疗市场规模而言,PD-1/L1创新药物研发的竞争已经日显白热化。发展劲头强劲,且潜力巨大的PD-1/L1单抗市场已经颇具红海的意味。形成这种现象的核心原因就是开发扎堆,产品缺乏差异化,预期即便产品最终获批上市也会由于同质化的竞争而导致定价权的缺失。

正因为如此,已经有企业将目光投向了PD-L1小分子抑制剂的研发。我会会员单位歌礼制药(1672.HK)于近日宣布将加速对其肿瘤领域产品管线的投资,除了在美国II期临床中证实了联合贝伐珠单抗在胶母细胞瘤中疗效的FASN抑制剂系列以外,在其肿瘤产品管线中还包括了口服PD-L1抑制剂系列。那么PD-L1小分子抑制剂到底能创造什么样的独特临床价值?

PD-L1小分子抑制剂研发的必要性

想要论证PD-L1小分子抑制剂开发的必要性,需要了解PD-1/L1单抗在临床上还有哪些问题没有解决?为什么解决不了?小分子能否解决?

首先,虽然PD-1/L1单抗在临床治疗各种肿瘤方面均取得了相当大的进展。部分肿瘤患者的生存期显著延长,有些患者甚至完全缓解,但PD-1/L1单抗在肿瘤应答率等方面仍有不足。大多数的病人对于PD-1/L1单抗的响应值较低,而且不同的肿瘤对于PD-1/L1单抗的响应差别很大。其原因可能在于过于复杂的肿瘤微环境,有研究显示:在肿瘤组织中,血管渗漏性强、胶原蛋白固化、透明质酸增多等情况都将影响以PD-1/L1单抗为代表的大分子药物在组织中的穿透与分布。尤其是实体瘤,PD-1/L1单抗穿透能力差,能够起效的部分可能仅仅限于紧邻血管的部分癌细胞,导致肿瘤治疗的客观缓解率(ORR)偏低。相较于分子量超过14万Da的PD-1/L1抗体,小分子抑制剂在这方面就体现出了先天的优势。

其次,PD-1/L1单抗的免疫原性问题也很突出,生物大分子进入人体内后容易引发细胞因子风暴,出现强烈的免疫反应,并产生多种严重不良反应。而PD-L1小分子抑制剂由于分子量较小,免疫原性可以忽略不记。

再次就是成本,依从性以及可及性的问题。单克隆抗体制备困难,储存和运输不便并由此造成了其成本高昂。另外目前PD-1/L1单抗的给药方式还是以静脉给药为主,每2-3周一次,患者对于治疗的依从性远不及口服的小分子靶向药物。而口服PD-L1小分子抑制剂具有运输和储存方便,稳定性好的特点。目前对于小分子靶向药跟PD-1/L1单抗的联合用药研究的如火如荼,未来如果靶向药与PD-L1小分子抑制剂同时口服,会更大程度上提高患者的依从性以及生活质量。

PD-L1小分子抑制剂——机遇之下,挑战更胜

相比起目前如火如荼的PD-1/L1单抗创新药研究热潮,对于PD-L1小分子抑制剂的研究显得相对冷清。阻断PD1-PDL1作用的分子形式进化路线,从简至难的顺序应该为抗体→多肽→小分子。对于PD-L1小分子抑制剂研发而言,如何设计出一个高效阻断PD-1与PD-L1蛋白间相互作用(protein–protein interactions,PPI)、分子量小、口服生物利用度过关、PK性能优异、安全性优异的小分子化合物就是最大的挑战。

目前PD-L1小分子抑制剂阻止PD-1与PD-L1蛋白结合的原理有两种方式(图1):

第一种方式,PD-L1小分子抑制剂与肿瘤细胞表面两个PD-L1蛋白结合形成二聚体,且小分子与PD-L1的结合位点与PD-1的结合位点高度重叠,PD-L1二聚体的构象相较于单体构象发生变化从而大幅降低其与PD-1蛋白的结合力。

第二种方式,结合了小分子的PD-L1二聚体被肿瘤细胞内吞,从而失去与免疫细胞表面PD-1蛋白结合的可能。

图1 PD-L1小分子抑制剂阻止PD-1与PD-L1蛋白结合的原理

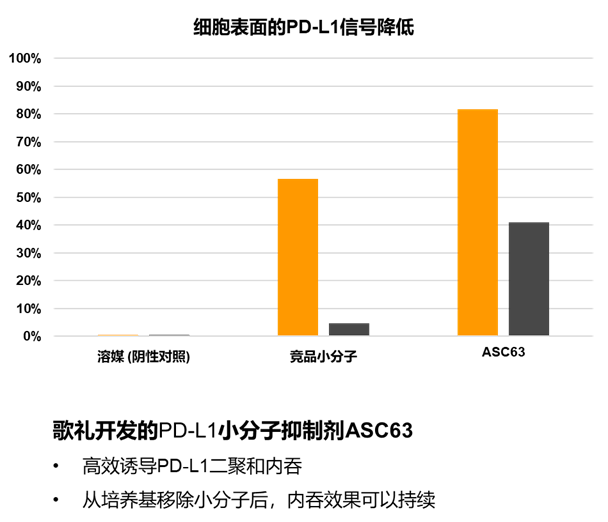

虽然全球多家药企已经开始布局PD-L1小分子抑制剂的研发,但研发阶段的挑战和成药壁垒较高也为这一领域的商业价值构建了较宽的护城河,当下已经取得临床进展的企业不多,较为瞩目的是已经进入临床阶段的Incyte(INCB086550)和Gilead(GS-4224)两家,在研产品均在临床I期。而歌礼制药最新研发的PD-L1小分子抑制剂ASC63临床前数据显示,ASC63不仅诱导了更强的PD-L1内吞的效果,而且内吞效果也具有更强的持久性(图2)。根据歌礼制药官网披露,歌礼产品管线中包括两款PD-L1小分子抑制剂,目前即将完成临床前开发阶段。

图2 ASC63高效诱导肿瘤细胞表面PD-L1二聚和内吞

虽然口服PD-L1小分子抑制剂的开发难度更胜,但相比于PD-1/L1单抗,其在肿瘤微环境中穿透性更高,还可避免由于免疫原性导致的临床副作用,且降低制备、运输及储备成本的同时改善肿瘤免疫治疗的依从性及可及性。口服PD-L1小分子抑制剂具备了在未来肿瘤免疫疗法后来居上的潜力,我们期待PD-L1小分子抑制剂在未来抗肿瘤研发市场能“百尺竿头,更进一步”。

产业资讯

产业资讯

17Talk易企说

17Talk易企说  2025-06-27

2025-06-27

41

41

产业资讯

产业资讯

医药笔记

医药笔记  2025-06-27

2025-06-27

41

41

产业资讯

产业资讯

医药魔方Invest

医药魔方Invest  2025-06-27

2025-06-27

47

47