产业资讯

产业资讯

研发客

研发客  2021-08-10

2021-08-10

3136

3136

☆ 我国药品专利链接制度并不强制要求相关专利权人对专利信息进行登记公开。

☆ 第15条提到了药品上市许可持有人如果“故意错误登记专利”需要承担的法律责任,这就表明还需要继续探索建立事前纠错方法。

☆ 生物药可登记专利类型新增加了医药用途专利的登记,一定程度上扩大了对生物药专利的保护。

☆ 我国药品专利链接制度缩小了“挑战专利成功”的定义。

经历征求意见阶段近9个月后,国家药监局、国家知识产权局在2021年7月4日联合发布《药品专利纠纷早期解决机制实施办法(试行)》(以下简称《办法》)。同日,职能类似于美国“橙皮书”的中国上市药品专利信息登记平台正式开始运行。这意味着中国的药品专利链接制度正式开始落地实施。

去年9月《办法》的征求意见稿(以下简称《实施办法征求意见稿》)发布后,业界对制度规则细化和如何有效落地实施进行了诸多讨论,各界也纷纷建言献策。

与《实施办法征求意见稿》相比,《办法》有了新的变化,一些之前被广泛讨论的问题也有了更详细的解答。

关于专利信息的公开

《办法》首先明确了我国药品专利链接制度只适用于在信息平台登记的专利,并不强制要求相关专利权人对专利信息进行登记公开。如果不登记,相关专利则无法适用该制度。

相较《实施办法征求意见稿》,《办法》对登记的时间点和内容做了更为明确具体的规定:

《办法》第4条指出药品上市许可持有人应在“获得药品注册证书后30日内”进行专利信息登记,而此前的规定是申请人在申报药品上市时自行登记。这样可以避免因上市过程出现意外而引发的程序和资源的浪费。

第4条还详细规定了需要登记的已注册药品的相关信息以及相关专利信息,并对药品登记信息与相关专利权利要求的对应关系做出了规定。还明确了药品上市许可持有人的登记义务,包括相关信息应真实、准确和完整,同时对收到的相关异议要及时核实处理并予以记录等。

值得一提的是,《办法》并未明确提到国家药监局药品审评中心将会对登记信息进行实质性的审查,而第15条中则提到了药品上市许可持有人如果“故意错误登记专利”需要承担的法律责任,这就表明还需要继续探索建立事前纠错方法,而针对已登记专利的异议程序也需进一步明确。

对生物药的保护有待加强

在此前的《实施办法征求意见稿》中,对生物药采用了并不完整的专利链接制度。在专利类型上,生物药仅可登记序列结构专利,且没有设置等待期。相关从业者将生物药在该制度中的地位形容为“二等公民”。

在《办法》中,化学药可登记的专利类型较《实施办法征求意见稿》基本没有变化,只是对化合物专利和组合物专利加上了更为具体的限定,即包括药物活性成分化合物专利、含活性成分的药物组合物专利和医药用途专利。中药可登记中药组合物专利、中药提取物专利、医药用途专利。生物药的可登记专利类型则有所增加:新增加了医药用途专利的登记,一定程度上扩大了对生物药专利的保护。(上述专利不包括中间体、代谢产物、晶型、制备方法、检测方法等的专利。)

而对于生物药的等待期,《办法》依然没有设置。这代表即便存在诉讼,一旦生物类似药通过了技术审评,则无需等待诉讼结果,国务院药品监督管理部门可以直接作出是否批准上市的决定。不过,对于人民法院或者国务院专利行政部门确认相关技术方案落入相关专利权保护范围的生物类似药,相关药品需在专利权有效期届满后方可上市销售。

就目前制度设计而言,对生物药的保护依然弱于化学药。

双方义务发生变化

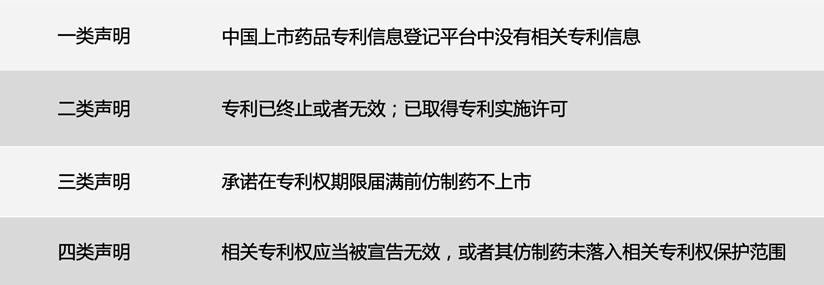

《办法》的第6条进一步完善了专利申明制度的内容,二类声明在“专利已终止或无效”的基础上新增加了“仿制药申请人已取得相关专利实施许可”的状况。

除此之外,《办法》对于双方需履行义务的规定也有了变化。

此前,有创新药企业的IP负责人在接受研发客采访时表示,如果专利权人需要自己去发现和甄别是否有仿制药提交了上市申请,将大大增加专利权人的义务和工作负担。《办法》的第6条通过规定“仿制药申请人应当将相应声明及声明依据通知上市许可持有人”,让原研企业提早知情以做相应准备,不过,该条款并未规定通知的具体期限。

具体要求为:仿制药申请被受理后10个工作日内,申请信息和相应声明要向社会公开;上市许可持有人非专利权人的,由上市许可持有人通知专利权人;对于内容为未落入专利权保护范围的四类声明,声明依据应当包括仿制药技术方案与相关专利的相关权利要求对比表及相关技术资料;除纸质资料外,仿制药申请人还应当向上市许可持有人登记的电子邮箱发送声明及声明依据。

不过,上述负责人表示,即便原研企业可以及早知悉仿制药的申请情况,关键的仍是从什么时间节点开始计算专利权人做出反应的时限。

依据《办法》的第7条,专利权人或者利害关系人对四类专利声明有异议,提起法律诉讼或行政裁决的起算时间点为仿制药申请公开之日,而非收到仿制药申请人的通知之日,且需在45日内做出反应,这对于原研企业来说,准备的时间并不充足。

此外,仿制药申请人公开信息的细节程度也是原研企业关心的重点,这直接关乎他们下一步该如何采取应对措施。

同时,《办法》也增加了专利权人或利害关系人的通知义务,要求其应在法院立案或者国家知识产权局受理之日起15个工作日内通知国家药监局药品审评中心。另外,还需通知仿制药申请人。

解决纠纷的双轨制

当初在《实施办法征求意见稿》发布后,对于到法院起诉和申请行政裁决两种途径并行的状况,有创新药企业负责人表示这将对企业的维权带来挑战。

研发客了解到,企业在这些方面感到困惑:该优先选择何种方式,如果对行政裁决不满是否还需申请行政复议之后才能走司法途径?如果司法的终审判决为最终结果,先申请行政裁决是否会拉长纠纷解决的时间线?在维权途径的选择上。企业需要较为明确具体的指引。

《办法》明确了解决纠纷的流程,在第7条中规定了对行政裁决结果不服的后续程序是向人民法院起诉,而非行政复议。

对于两种途径执行的先后顺序,依据2021年7月5日国家知识产权局发布的《药品专利纠纷早期解决机制行政裁决办法》第10条,若同一药品专利纠纷已被人民法院立案,国家知识产权局则不再对该纠纷进行行政裁决。

而依据同日最高人民法院发布的《关于审理申请注册的药品相关的专利权纠纷民事案件适用法律若干问题的规定》第5条的规定,在行政裁决进行的过程中,当事人依然可以向人民法院提起诉讼。

不过,在具体执行中,两种途径是否可以(需要)同时进行,目前来看并未有明确规定。

而对于专利权人或利害关系人在45天的期限外向法院起诉或请求行政裁决是否还会被受理,如果受理判决或行政裁决结果如何影响仿制药的行政审批,亦未有明确规定。

此外,《办法》还增加了仿制药申请人也可以提起诉讼或者请求行政裁决的规定,以确认仿制药不落入专利权保护范围,不过并未就提起诉讼或请求行政裁决的时间和条件做出明确规定。

相关的规定为《最高人民法院关于审理申请注册的药品相关的专利权纠纷民事案件适用法律若干问题的规定》第四条(六):

“当事人(仿制药申请人)请求国家知识产权局对药品专利纠纷进行行政裁决应当符合的条件之一是:药品上市许可申请人提起行政裁决请求的,自国家药品审评机构(即国家药监局药品审评中心)公开药品上市许可申请之日起四十五日内,专利权人或者利害关系人未就该药品专利纠纷向人民法院起诉或者提起行政裁决请求”。

不过,此条规定尚不明晰,暂且不能将其理解为“只有在自国家药品审评机构公开药品上市许可申请之日起四十五日内,专利权人或者利害关系人未就该药品专利纠纷向人民法院起诉或者提起行政裁决请求,仿制药申请人才可提起诉讼或行政裁决”。

不论如何,仿制药申请人被赋予的“确认不侵权之诉”的权利对于创新药而言是一种不确定的威胁因素。

对于未能在早期解决的专利纠纷该如何处理,《办法》司法解释也给出了回答:相关药品获批上市后,如专利权人认为相关药品侵犯其相应专利权而引起纠纷,可依据《中华人民共和国专利法》等法律法规的规定解决。已经依法批准的药品上市许可决定不予撤销,不影响其效力。

9个月等待期过短?

等待期亦是业界关注的一个重点。针对化学药,自法院立案或者国家知识产权局受理之日起来算,《办法》依然将等待期设置为了9个月。

在等待期内,国家药监局药品审评中心不会停止技术审评,但会暂缓行政审批。超过等待期,国务院药品监督管理部门未收到法院判决或行政裁决结果,相关化学仿制药注册申请将转入行政审批环节。在行政审批期间若收到法院判决或行政裁决结果,国家药监局药品审评中心可依据判决和审评结果做出是否批准上市的决定。

此前,北京务实知识产权发展中心主任程永顺在接受研发客采访时曾表示:“规定9个月的等待期时间过短,法院很难在此时间内完成案件的审理。”在9个月内纠纷是否能够顺利解决,还需要实践的检验。

对于何时启动等待期,《办法》政策解读文件中提到,只有当化学仿制药申请人声明登记平台收录的被仿制药相关专利权应当被宣告无效,专利权人或者利害关系人在规定期限内就申请上市药品的相关技术方案是否落入相关专利权保护范围提起诉讼或者请求行政裁决,方可启动等待期。若未在规定期限内提起诉讼或者请求行政裁决,则不设置等待期。相应地,仿制药申请人提起诉讼或者请求行政裁决不会引发等待期。

为防止原研药企通过叠加等待期等方法延长市场独占的时间,《办法》规定针对同一仿制药上市申请,等待期只设置一次。此外,如果当事人选择向国务院专利行政部门请求行政裁决,对行政裁决不服又向人民法院提起行政诉讼的,等待期不延长。

审慎执行市场独占期

《办法》规定,对于首个挑战专利成功并首个获批上市的化学仿制药,给予市场独占期,共同挑战专利成功的仿制药亦可享受市场独占期。至于何为共同挑战专利成功,尚未明确解释。

关于市场独占期的作用,可简单概括为国家药监局药品审评中心不再批准与专利挑战成功的同品种仿制药上市,但技术审评并不停止,待独占期结束再进行行政审批。

相较于美国和韩国的专利链接制度,《办法》缩小了“挑战专利成功”的定义。第11条指出,挑战专利成功是指化学仿制药申请人提交四类声明,且根据其提出的宣告专利权无效请求相关专利权被宣告无效,因而使仿制药可获批上市。

这样看来,对于专利权人或仿制药申请人向法院起诉或者申请行政裁决的结果为仿制药未落入相关专利权保护范围的情况,并不视为专利挑战成功,仿制药也不能因此享有市场独占期。

虽然此项举措可以理解为立法者对于执行市场独占期的审慎,但有专家指出,将是否落入专利权保护范围视作一种新的纠纷类型,诉讼结果与侵权与否也不构成直接关系,事实上无法达成解决创新药与仿制药之间的侵权纠纷的目的。

《办法》规定自仿制药获批之日开始算,独占期最长为12个月,但不得超过被挑战药品的原专利权期限。该期限比美国(180天)和韩国(9个月)都要长,这可能是考虑到中国仿制药上市后往往还要经历各级挂网和进院环节,药品实际进入临床所需时间更长的原因。

值得注意的是,这里的“原专利权期限”是否包括根据《专利法》第四十二条第二款和第三款所补偿的专利权期限,仍需明确。

结语

专利链接制度的制定是为了将相关药品上市审批程序与相关药品专利纠纷解决程序相衔接,以期在早期有效解决专利纠纷。

不过,囿于专利信息采取的是自愿登记、登记的专利类型本身也有局限、该制度在不同发展阶段专利权人或仿制药申请人对于纠纷解决途径的认知和选择存在差异等原因,专利链接制度可能并不能提前解决所有的药品专利纠纷,仿制药上市后的司法侵权程序同样重要。

不论如何,该制度在我国开始落地实施对于加强药品知识产权保护具有重要意义,其能否帮助实现制药创新与仿制的完美平衡,还有待后续探索中不断完善。

产业资讯

产业资讯

药创新

药创新  2025-05-14

2025-05-14

38

38

产业资讯

产业资讯

氨基观察

氨基观察  2025-05-14

2025-05-14

35

35

产业资讯

产业资讯

财经大健康

财经大健康  2025-05-14

2025-05-14

38

38