医改专题

医改专题

医改界

医改界  2022-06-28

2022-06-28

3261

3261

建设500个县域医共体能否顺利实施,也许并不取决于政策的意志,其最终决定权仍在市场。

近期,国家卫健委宣布建设500个县域医共体。这意味着国家对医疗健康发展战略的深耕表现在县级医院人才培养力度,打造符合县级医院多样化需求服务和解决方案方面,需要合作共赢的形式来达成。

医共体依托三甲医院技术支持,在赋能+的服务结合中扮演“实践者”的角色,以全面提升医疗服务体验具有强大的诱惑力前景,不过这些政策过于流水线、同质化,意味着初探和未知。

能否顺利实施,也许并不取决于政策的意志,其最终决定权仍在市场。在未培育出县级医院全面能力提升之前,大规模展开医共体是不现实的。

基于医共体一切都服务于赋能方、受益方的角色定位。首先,医共体建设初衷需要考虑到县级医院价值医疗回报,其次,以扩大边界的方式再考虑医共体项目参与者可否众多的问题。

目前,在医共体的概念中,热炒“资源下沉”来说医共体的最多。

无论是医疗健康各大论坛还是行业很多大佬的发言,有关医联体、医共体利弊的分析观察,仍旧停留在只是提出问题而没有如何解决问题层面。

并没有清晰明确医联体、医共体各自的边界,缺少准确描绘医共体的顶层设计,落地只会越来越悬。这并不是县级医院发展医共体的初心,也非热心关注医共体发展人士的愿景。

换句话说,医共体的建设不完全取决于行政政策,更多取决于医共体究竟是个什么样的发展蓝图。在展开讨论前,需要先从医共体的应用场景说起。

源于县级医院对于医共体的理解,仅仅是从资源赋能角度看待医共体,认为大医院的“资源下沉”帮扶县级医院解决如何把医疗资源技术服务更好更快地满足用户需求而已。

并没有随着时代而前进,对医联体、医共体二者的联系与区别,以及现实场景的构建却有失偏颇。在医共体落地层面停留不前所导致的落差,致使三甲医院在县级医院入口和联动性上高效协同的核心价值仍有待考证。

三甲医院协同县级医院构成的医共体,其最终目标是建立起一个非常紧密的链条密切联动,清晰的商业模式利他的行为状况就会非常突出,这是对大医院“资源下沉”从本质上重塑认知的一个阶段,医共体完整的结局出路在于提升县级医院综合能力。

县级医院作为医疗行业的终端,从实际落地环节上来看,县级医院所要面对的情况是用户日臻增加的就医需求满足,对优质医疗资源的渴望超过以往水平,在县级医院可及医共体之前,需要适应医疗服务市场各种各样需求,盼望和三甲医院有更深度的合作。

基于县级医院存在实操路径的分化,有很多技术断裂点,倘若依照医共体纸上的条文是难落地,没有细则的支持,也难以发挥应有的作用。至今县级医院在医共体场景中没有被很好地利用起来。

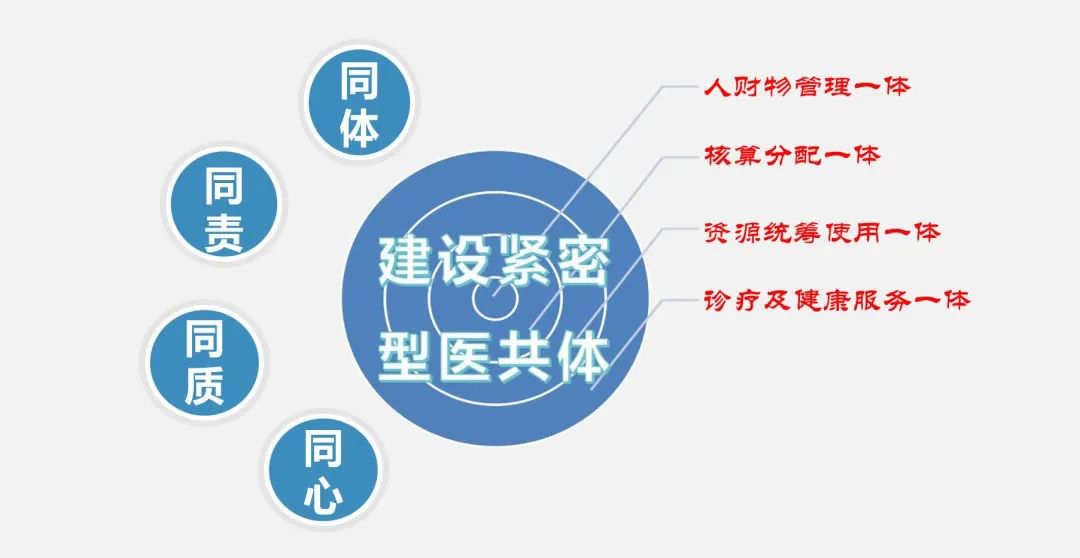

基于县级医院缺乏核心竞争力,没有品牌学科和高质量的医疗服务,如何吸引医疗需求用户呢?现今一个现实的例子是,医共体实行县级医院人财物融为一体的统一化管理,理论上,这对于理解医疗行业生态都是一个重要而深刻的节点。

现实中,县级医院如何重新适应具有良好的实践意义的医共体,怎样以新思想、新能量和新机遇面对自身所担忧的痛点问题。

比如说,医共体价值转换会不会动摇县级医院自有品牌的地位,医共体的运营管理会不会引发县级医院一部分管理者表面上可以做到和颜悦色,心态上则是抗拒,会不会受到来自私底下各个方面吐槽与无奈的制约。

换句话说,医共体统一化管理,县级医院会不会有一种话语权宿命无法掌握的“失控感”。

三甲医院作为向县级医院输出自身服务生态统一口的服务方,都会给所在县级医院委派骨干力量担任执行院长的角色,但执行院长,不意味着就能做资源整合操盘手,没有实操运营管理经验的执行院长也会让县级医院感到失望。

医共体的成功都不是战略优先的成功,而在于看准目标后授权机制的高效执行力。对三甲医院而言,医共体的构建前期,成本也是最高的,但是后劲也是最足的。

实际上,三甲医院自身品牌号召力足够强,赋能让县级医院站在了医改舞台的重心,这种聚合能量要远超于此前县级医院传统医疗服务场景。医共体模式突破了地域的限制,而县域医疗市场恰恰具有高离散度和地域化显著的特质。

三甲医院强技术力量和县级医院业务高效协同以后,再把能力赋予县级医院,就能够带起县级医院的技术力量,再分配到基层上面去,县级医院最终成为ToC的终端。至少在目前单靠县级医院自身能力无法完成这个闭环。

毕竟,医共体的构建本质上还是基于县级医院这个主体决定的,而非意味着医共体的构建一定是县级医院实践升级的一种必经阶段。真正意义的医共体不是去左右和影响县级医院,而是对县级医院能力可以起到越来越好的推动作用,促进功能性职能逐步提高。

提高的解决办法就是高效执行力,即三甲医院引领县级医院联合攻关培育技术与管理力量的竞争力。这是医共体“实锤”落地在认知高度上的跳跃,也是医共体的原点和基石,绝不能一蹴而就。

基于三甲医院和县级医院的侧重点有所不同。三甲医院主要解决的是医疗用户需求端诸多疑难杂症问题,而县级医院则需要考虑医疗需求用户的常见病、多发病的消费行为、营销策略以及质量安全品控等各个环节,以品质学科起家的三甲医院真正的问题是在医共体全方位把控方面似乎也心有余而力不足。

就目前医共体现状仔细审视来看,由于三甲医院的影响力,对于初期提升县级医院能力引入这样的联动,则更像是由三甲医院为县级医院帮扶,并没有深入到县级医院全面能力的提升。这不难看出,想要做实提升县级医院能力需要花费很多的心血。

首先,形成很好的协同和联动效应。医共体将打破以往三甲医院和县级医院“业务孤岛”瓶颈,需要接入外部各种场景,与用户、第三方开发者和其他合作伙伴形成联动,打造县级医院自身生态圈。

其次,县级医院综合能力的落地以及具体到医疗服务中的实践场景,比拼的是端到端的服务体验和品质医疗解决方案。背后则是医共体各个团队、各种管理工具的无缝对接,靠的是高度协同地配合。

由此可见,医共体不只是把医疗服务做好,而是要拿出更多的预算和精力做县级医院医疗技术能力和医院管理水平的提升策略,促进医疗服务价值更加真实地发挥出来的战略转换。

医改专题

医改专题

MedTrend医趋势

MedTrend医趋势  2025-10-14

2025-10-14

515

515

医改专题

医改专题

械闻康策

械闻康策  2025-10-12

2025-10-12

424

424

医改专题

医改专题

国家医保局

国家医保局  2025-10-12

2025-10-12

210

210