产业资讯

产业资讯

医药经济报前沿观察

医药经济报前沿观察  2023-06-29

2023-06-29

2551

2551

自《政府采购进口产品审核指导标准》发布以来,近两年,业界对“医疗器械国产替代”的讨论热度便从未降温。不久前,上海交通大学医学院医学装备与技术研究院发布了《2023医疗设备品牌影响力排行榜(上海地区)》。榜单显示,在12个细分领域榜单上,排名第一的国产品牌已经占到1/3,显示出不俗实力。中外品牌“顶峰相见”,可见,近年来国产医疗器械在创新力、美誉度、品牌传播力等方面都取得了长足进步。

按照《“十四五”医疗装备产业发展规划》,到2025年,主流医疗装备基本实现有效供给,高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升。随着我国医疗设备品牌的不断奋楫前行,我国医疗器械产业已进入“跟跑、并跑、领跑”并存的新阶段,本报特邀医疗器械行业代表性企业畅谈医疗器械国产替代进口的新内涵。

把握产业升级机遇

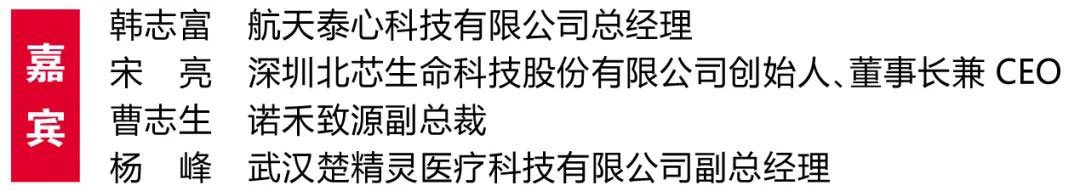

医药经济报:近年来,国内外医疗器械产业“创新链、产业链、服务链”快速调整变化,如何促成国产医疗器械产业升级机遇?

韩志富:全球人口老龄化、慢性病增加和医疗支出增长带来了全球医疗器械市场规模的扩大;国内陆续推出的一系列优化审评程序、鼓励创新的举措得以快速推进,创新医疗器械产品的审批、上市速度进一步加快;国家层面也提供了政策和资金支持,推动高端医疗器械关键零部件和材料领域的技术攻关,有助于企业加快解决上游零部件和原材料关键技术基础的“卡脖子”问题。在市场推动、政策支持、产业链基础日趋完善等诸多利好因素的推动下,国产医疗器械在一些领域将实现快速突破,国产化率有望不断提高。

曹志生:市场和技术不断发展,临床对医疗器械的需求也在不断增加,企业创新积极性高涨,产业发展迅速,因此医疗器械创新才能提高产业竞争力。近年来,国家及地方层面发布了很多政策鼓励创新医疗器械发展,支持创新医疗器械临床推广和使用,通过构建创新医疗器械优先审评审批绿色通道等措施,助力创新医疗器械和临床急需医疗器械快速获准上市,为企业创造了更多的市场机会,促进医疗器械产业的高质量发展。

医药经济报:在您看来,医疗器械实现进口替代的关键因素有哪些?

宋亮:实现国产替代的关键在于国内医疗科技企业克服了研发投入不足及技术相对落后于发达国家的瓶颈,通过重视研发创新、加大研发投入、提高研发效率,形成核心技术优势及差异化的产品特色,产品性能在国际领先,不亚于甚至在部分指标上优于海外产品。

杨峰:就国产器械替代的趋势而言,有两大要素非常关键:

一是政策因素。在器械采购环节,对部分国产设备的采购有相应的支持。国产替代是一个渐进过程,如呼吸机、外科器械等领域的器械在品质与价格方面,凭借比较优势抢占了国际品牌的部分市场,实现一定比例的国产替代。经过不断的探索和迭代,不少器械已基本与国外产品的品质相当,甚至更好。如中国人工智能消化内镜在国际上已经处于领先地位。

二是市场推广因素。创新器械的国产替代还需要进一步开展市场推广及客户教育。不少医生在临床使用时还是会首选进口品牌,他们对这些进口器械的特性及风险控制更了解。目前集采政策对创新器械可豁免DRG限制,加上创新器械不断迭代,加强临床医生的推广教育潜能巨大。包括医患教育,如人工智能技术对消化内镜医生的检出率提升或客户教育模式都值得深耕细作。

新阶段难题解析

医药经济报:我国医疗器械产业已进入“跟跑、并跑、领跑”并存的新阶段,推动产业的高质量发展,需要攻克哪些难题?

杨峰:市场与政策的利好带来了绝佳的机遇,国内医疗器械产业有望继续保持高速增长的良好态势,实现从中低端产品向高端产品进口替代的过程。过去三年,医疗健康产业呈现出百花齐放的发展态势,创新医疗器械产品的迭代、审批、上市速度均进一步加快。需要关注的是,2020年起,器械集采陆续将冠脉支架、骨科、起搏器、药球、神经介入、电生理、外周等“又热又卷”的品类纳入。其中,心血管支架、心脏封堵器、人工脑膜、骨科植入物中的创伤类及脊柱类产品等细分领域,国产品牌占比超过50%。这也意味着创新是推动器械行业发展的根本驱动力,简单的国产替代之路越来越难走,未来需要更多聚焦原始创新的产品。

韩志富:加速推进国产替代进程中,国产医疗器械产品也面临着激烈的竞争与挑战。面对未来激烈竞争和复杂环境带来的挑战,创新是推动企业发展的根本驱动力和必经之路。

具体来讲,企业要切实从临床需求出发,挖掘并满足未被满足的临床需求,谋求创新溢价。要转变过去“仿制-替代”的旧路径,发掘新的临床需求。创新要兼顾患者、医生、医院、企业的综合需求,要满足患者的长远获益。

其次,企业要不断提升产品的安全性和有效性,优化工艺和质量管理。国产替代的过程本质上也是技术创新、性价比、服务和品牌等多维度的综合实力竞争。

再者,很多高端医疗器械的研发依赖高端先进制造和精密加工技术,依赖先进材料技术和工艺技术,企业要加强相关基础积累,避免源头上受制于人。

医药经济报:当前,我国已转向高质量发展阶段,并催生了超大规模、多层次且快速升级的医疗装备需求。企业应如何夯实产业基础,构建持续创新发展能力?

曹志生:此前,天津市发布了《天津市第二类医疗器械优先审批程序(试行)》。受政策利好,我们的基因扩增热循环仪在注册检验上享受了优先检验加强技术服务和指导,使注册申请前时限大大缩短,并成为第一个通过注册的优先审批产品,从申报优先审批到取得注册证总共用时才2个月,使得产品抢先占据市场,增强公司产品竞争力。

不仅如此,随着多项利好政策的出台,mNGS的LDT模式将逐渐合法化。2021年10月,mNGS被列入卫健委“提高住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率”专项指导意见;2022年5月发布的《“十四五”生物经济发展规划》指出,加快发展高通量基因测序技术,推动以单分子测序为标志的新一代测序技术创新,不断提高基因测序效率、降低测序成本。

我们相信,在国家及地方层面的支持下,医疗器械能借助本地化布局这一先天优势获得更广阔的发展空间。

“原始创新”发力点

医药经济报:从“跟随式创新”到“原始创新”,国产医疗器械赶超进口,需要从哪些方面发力?

宋亮:主要从三方面实现赶超:

一是研发平台建立技术壁垒。我们专注于心血管精准介入解决方案,坚持自主研发及技术创新,实现产品高效获批。通过核心产品的成功研发和商业化,建立了高性能和高壁垒的有源介入器械创新产品实现体系,涵盖了技术预研、产品研发、临床研究和产品注册、生产和质量管理、商业化落地等全面关键的流程,未来可持续实现研发成果高效转化并持续提升创新产品竞争力。行业要得到长足发展,逐渐摆脱对许可引进(License-in)模式的依赖,人才培养和引进是重中之重。要注重人才底层技术能力,特别是物理、数学等最基础的能力积累。

二是产品力够“硬”。在产品开发过程中,我们实现了多个国产同类领先的研发成果落地。包括中国首个自主创新60MHz高速IVUS产品血管内超声系统(下称“IVUS”),以及中国首个获批准的国产“金标准”FFR产品血流储备分数系统(下称“FFR”)。这两款产品改写了我国冠心病临床精准诊疗完全依赖进口产品的局面,彰显了公司的创新研发实力和产品临床价值。

三是研发基于本土化需求,产品和服务围绕真需求做到极致。通过核心产品IVUS系统和FFR系统的研发和商业化,已初步建立了具有影响力的品牌、多层次的经销商体系,具备国内外销售、市场、商务和用户服务等职能。我们还积极与医生沟通临床需求、传播精准诊疗理念、普及精准诊疗创新工具,与全球的行业意见领袖、医生及领先医院共同推动行业发展。

编辑:余如瑾 封翠芸

首发于《医药经济报》总第4504期

产业资讯

产业资讯

医药投资部落

医药投资部落  2025-05-02

2025-05-02

135

135

产业资讯

产业资讯

赛柏蓝

赛柏蓝  2025-05-02

2025-05-02

137

137

产业资讯

产业资讯

瞪羚社

瞪羚社  2025-05-01

2025-05-01

218

218