产业资讯

产业资讯

玲珑药事

玲珑药事  2024-08-02

2024-08-02

786

786

国家层面的全链条支持创新药跟各地政府出台的政策,如何分工的?

在基础研究和重大疾病研发分工方面有哪些有待完善的地方?

基础研究的分工

目前几个地区政府出台的政策支持是这样的:

北京:在医学转化研究、呼吸道传染病、基因存储应用、核糖核酸等领域,设立一批创新体制机制的研究机构。支持脑认知原理解析、衰老机制等前瞻性重大科学问题的基础研究;布局面向生殖健康疾病、疑难罕见疾病等的应用基础研究;加强基因编辑等产业亟需的关键核心技术研究。

上海:瞄准细胞与基因治疗、mRNA、合成生物、 再生医学等基础前沿领域和新赛道,开展新靶点、新机制、新结构研究,布局前沿新技术和新型药物攻关。

广州:也将基础研究重点放到了细胞和基因领域。

基础研究,地方政府到底该如何支持?国家是如何支持基础研究的?两者的协同分工如何?

《国家自然科学基金“十四五”发展规划》提出,将在基础科学、技术科学、生命与医学、交叉融合四个板块构筑资助布局。

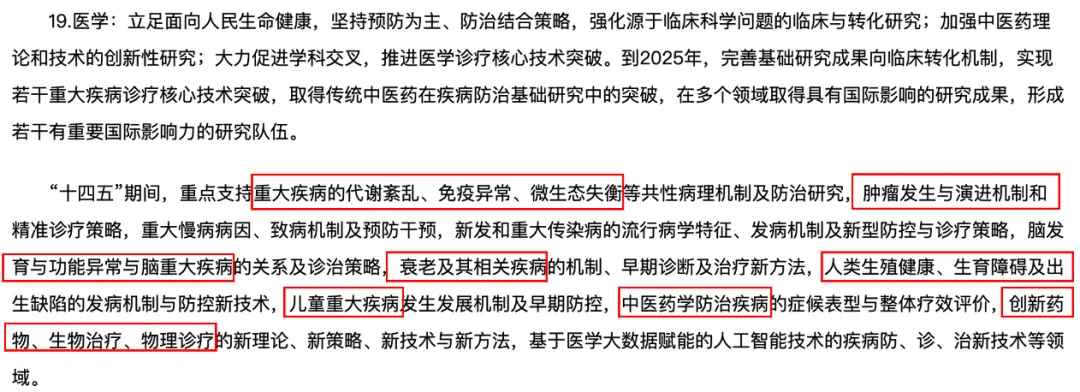

可以看到,十四五期间,国家层面的基础研究重点是这些疾病:重大疾病的代谢紊乱、免疫异常、微生态失衡、肿瘤、脑发育与功能异常与脑重大疾病、衰老及其相关疾病、人类生殖健康、生育障碍及出生缺陷、儿童重大疾病,中医药学防治疾病,创新药物、生物治疗、物理诊疗。

感兴趣的可以研读一下规划中的优先发展领域,笔者统计了一下,一共有20个生物医药相关优先领域。

国家的投入如何?产出效率如何?

国家自然科学基金2023年资助经费约318.79亿元。自然科学基金委支持的基础研究项目常态化投入每年约70亿元,但分配到这20个生命科学和医学领域的基础研究资金相对不足,跟撒胡椒面一样,分分就没多少了。

所以,我们国家层面在医药相关的基础研究,投入肯定是不够的。

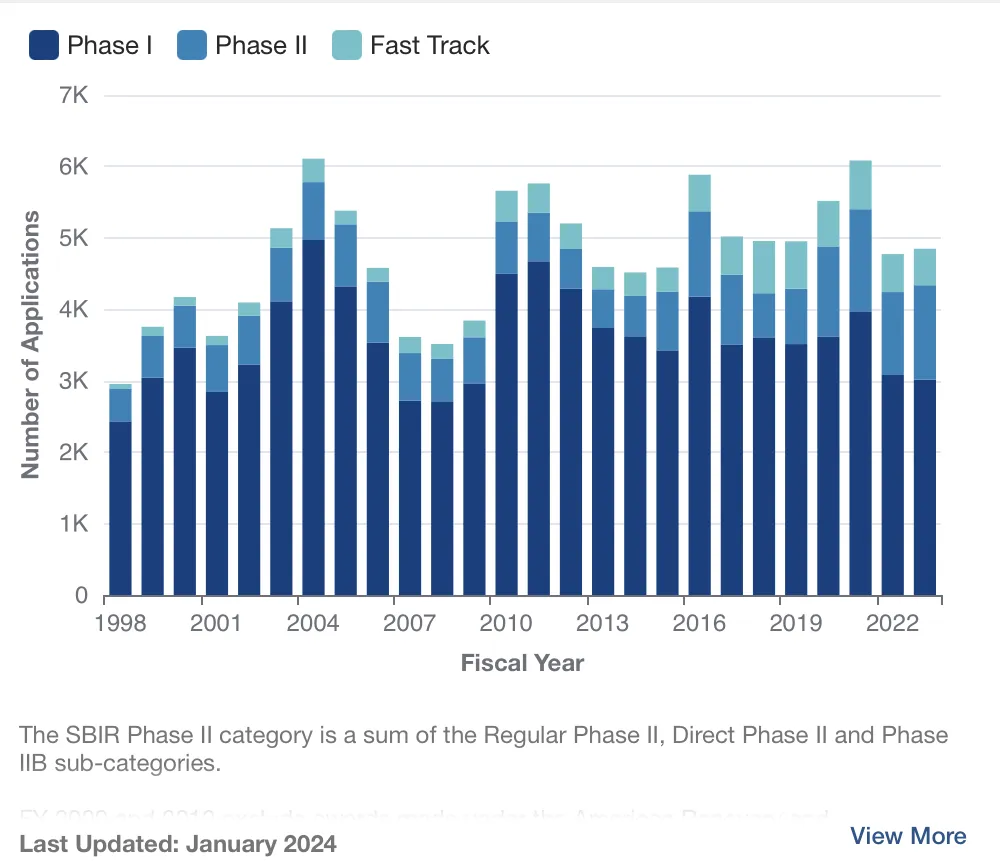

对标一下NIH(美国国立卫生研究院)。2024年,NIH的总经费是471亿美元,其中主要的经费分给旗下各大研究所和美国各大学。旗下通过 SBIR项目投给small busine 2021年达12.3亿美元,分给约900个项目。

数据来源:NIH 官网(https://report.nih.gov/nihdatabook/category/8)

所以,政府投入有待进一步统筹增效。

当然,社会也在投入。据弗若斯特沙利文统计数据显示,2015年至2020年,我国高等院校、科研院所、医院实验室、医药企业等进行基础生命科学研究、药物发现以及药物临床前研究投入的资金已由434亿元增长至1004亿元,年均复合增长率为18.3%,远高于全球生命科学领域的研究资金投入增长速度。

产出效率,国外的生物医药成果转化成功率如果在10%,我们的转化率,据统计长期保持5%左右,基础研究向产业转化的体系和能力有待提高。

所以,基础研究投入和产出效率都需要提升改善。

目前看来,各地政府出台的所谓支持基础研究,更偏于应用和产业化层面。

大家都盯着细胞、基因治疗、mRNA了,还有合成生物学。

细胞治疗、mRNA啥的,这些都是技术手段,都不是基础研究。发病机制、靶点啥的才是基础研究。

合成生物学其实就是酶催化换了个名词,解决的也还是效率和成本问题。

再生医学最底层的技术(细胞命运可塑性及发育潜能调控机制,器官发生机制,在体修复、器官再造)还没突破,离真正的临床使用,还遥遥无期。

即使是干细胞,还有很多问题没有解决,首先是致瘤性,这是一个最基础的问题,多能或者全能干细胞不具有成药性的关键问题,第二个是归巢,第三个是体内的定向分化,第四个是有序的增值,这些问题实际上一个都没解决。

基因治疗,现阶段还不如做好婚前基因筛查。

所以,在重大疾病的相关基础研究,各地支持的创新力度还有待完善,还需要看到更多国家和地方的分工。不仅需要在国家层面在疾病发病机制、靶点、早期防控方面做更多的投入和支持,也需要地方政府有更多的投入,而不是都聚焦在应用研究上。只有分母做大了,才有机会找到“0”到“1”的突破。当然,还需要提高的是成果转化效率,这方面可以看到上海等已经在支持做了。

重大疾病的研发分工

该以哪些患者为主要目标?2016年颁布的《“健康中国2030”规划纲要》提及的重大疾病防治,包括重大慢性病(癌症、脑卒中、冠心病等)和重大传染病(流感、手足口病、登革热、麻疹)。最终使得“到2030年,实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理”。国家的《十四五健康规划》中,提到“鼓励新药研发创新和使用,加快临床急需重大疾病治疗药物的研发和产业化”。《全链条支持创新方案》中提到:

解决国家重大公共卫生需求、严重危及生命或严重影响生活质量的疾病治疗药物,且符合以下任一情形:

(1)尚无有效治疗手段;

(2)解决现有疗法在安全性、有效性或依从性方面的问题。

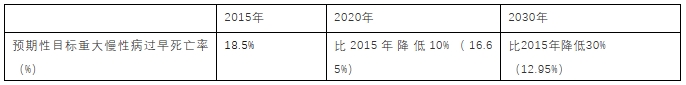

从《“健康中国2030”》开始,“降低重大慢性病过早死亡率”已经成为我国慢性病防控工作的重要发展指标。

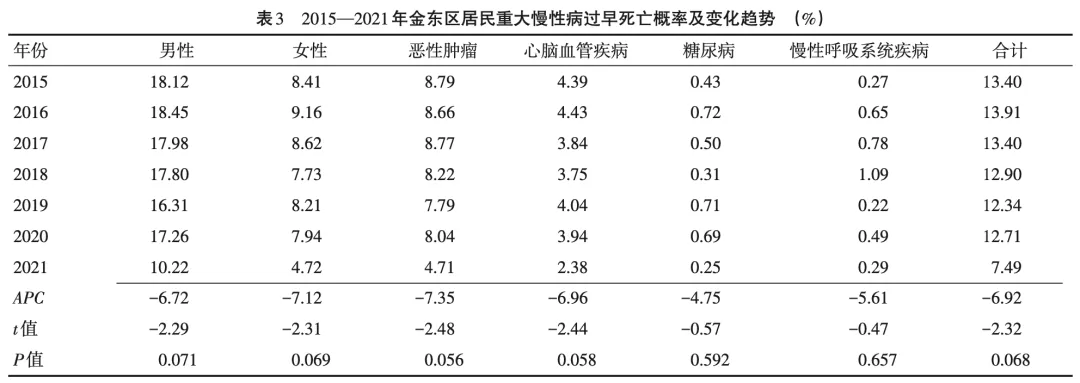

世界卫生组织将发生在30到70岁的死亡定义为“过早死亡”,过早死亡率是指每个人在30到70岁之间死亡的概率。当然,目前,我国重大慢性病过早死亡从2015年的18.5%下降到了2022年的15.2%,降幅达到17.8%。但是,还有一些重大慢性病,我们离控制过早死亡率还有很大的距离。随便找了一个地方(金华市金东区)的数据:

金华算经济条件和卫生条件不错的区域,恶性肿瘤患者生存水平明显提升,但是心脑 血管疾病、糖尿病、慢性呼吸系统疾病过早死亡率没有显著改善。所以,各个地区提出的这些重点领域,是否符合国家的规划要求?有没有包括这些重大疾病?有没有把各个地方的重大慢性病过早死亡率的降低作为最终目标?目前看,是有遗憾的。

结语

总而言之,在基础研究上,国家层面需要加大投入和统筹,地方也需要加以更多的配套,针对本地区的未控制重大疾病的基础研究做重点倾斜。

另外,在重大疾病的创新药研发上,也需要更多的针对性支持,而不仅仅是追求短平快的应用项目。

产业资讯

产业资讯

医麦创新药

医麦创新药  2025-08-04

2025-08-04

41

41

产业资讯

产业资讯

药时空

药时空  2025-08-04

2025-08-04

39

39

产业资讯

产业资讯

Medaverse

Medaverse  2025-08-04

2025-08-04

39

39