其他会议

其他会议

中国医药创新促进会

中国医药创新促进会  2025-05-27

2025-05-27

1615

1615

共议新政新策,整合全链条创新资源配置,推动中国创新事业驶入高质量发展轨道,5月24日,2025医药创新政策论坛在上海隆重召开。

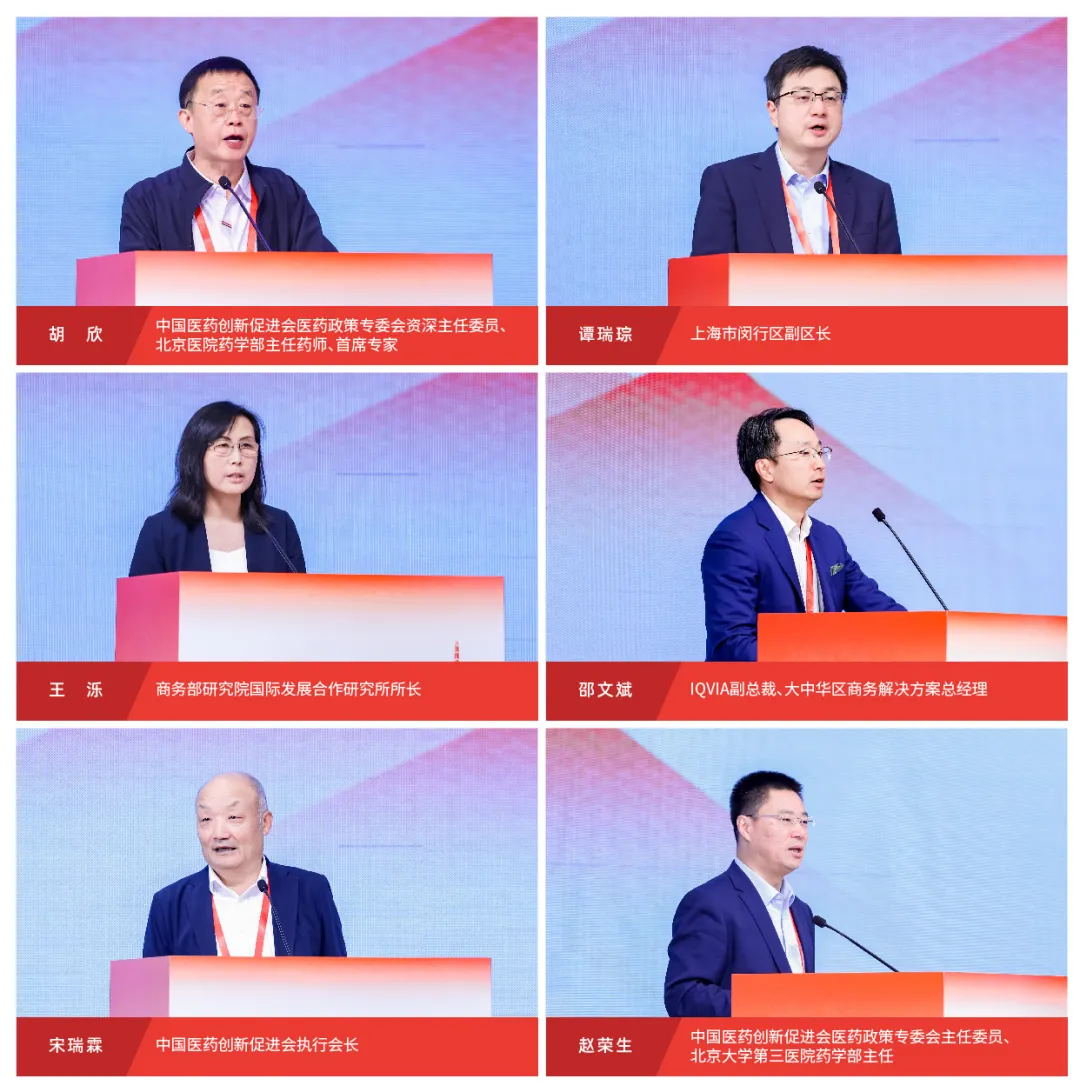

本届论坛由中国医药创新促进会主办、医药政策专业委员会(政策专委会)与药物研发专业委员会(研发专委会)共同承办,上海市闵行区科学技术委员会予以支持。开幕式和“从贸易摩擦到产业升级:中国医药企业的破局之路”主题内容由政策专委会资深主委,北京医院药学部主任药师、首席专家胡欣主持。上海市闵行区副区长谭瑞琮致开幕辞。谭瑞琮对参会来宾表示热烈欢迎,并详细介绍了闵行区生物医药产业的发展情况。他表示,未来闵行将打造成为辐射长三角,服务全中国,链接全世界的生物医药产业创新高地、制造高地和服务高地。

王泺所长带来《政策支持企业从“走出去”向“走进去”的观察和思考》主题报告,当前国际形势发生巨大变化,中国能否在国际卫生发展合作体系重构期中抓住机遇,提供新的“四梁八柱”至关重要。她对比了内顾型国家和枢纽型国家的区别,并指出向枢纽型国家转型,政策制定更应具备全球视野。

邵文斌副总裁围绕《中美贸易摩擦下中国医药企业的海外拓展机会》主题展开分享。他介绍近年来中国医药创新成果显著,当前正是推动中国医药行业升级、融入全球价值链的重大机遇期,贸易摩擦下美国药品市场出现各种问题,中国企业应优先布局差异化市场,成为出口创新药的重要参与者。

宋瑞霖执行会长以《新形势下进一步完善我国医药创新政策的几点思考》展开探讨。他指出,当前全球生物医药产业正处于深刻的结构性变革期,应以医药创新的国内大循环,对冲国际循环的不确定性。美国药品降价政策实质上削弱了其作为全球创新资源配置中心的吸引力,我国应抓住机遇,尽快建立医保支付与真实世界数据挂钩的评估机制,突破支付瓶颈。

赵荣生主任以《从经验到精准——肿瘤创新药用药安全循证决策与基于机器学习的风险预测研究》为题进行报告,简要概述了抗肿瘤药的现状以及肿瘤治疗中用药安全性的相关问题,以模型构建推动临床用药安全管理的循证决策展开,期待未来可以协同相关企业建立更多合作,共同助力患者获益。

随后,论坛进入主题讨论环节。主题讨论第一阶段由陈力博士主持,围绕“危机共存:新形势下中国医药创新破解之路”主题展开。讨论嘉宾王印祥博士表示,当前创新药如何获得研发回报仍是关键问题,面向欧美国家的“出海”是创新药的必经之路。他期待未来能够突破我国与周边国家的药品监管机制壁垒,利用“一带一路”等政策推动国产创新药更好出海。周兵副所长从源头创新的角度进行剖析。他提到尽管我国每年发表的论文不少,但真正的原创靶点尚未出现,基础研究和临床需求未能有机结合。未来上海药物研究所将继续与更多医院开展合作,并在新发突发传染病方面开展创新研究。张丹博士提到美国推出的各项医药政策或将成为中国医药产业“弯道超车”的契机。他表示,今年我国二级市场的生物医药板块呈现积极态势,License-out交易再创新高,此时我国医药产业更应凭借人才优势和临床优势再攀高峰。胡元佳主任介绍了当前澳门大学的科研情况,并表示自2015年之后,中国医药产业发生了巨大的改变,澳门大学也在靶点筛选、优化分子形式和出海交易设计方面与企业展开合作。他相信随着中国创新成果获得国际认可,医药产业必将取得更多成就。

第二阶段讨论主题为“同频共振:全球药物研发趋势与政策响应”,由鲁先平博士主持,讨论嘉宾杨悦教授提到近年来我国药品审评审批改革颇有成效,分段生产也正在逐步落地,随着药监改革的进一步优化,我国的药品审评审批制度也将进一步获得国际认可,助力我国创新药企出海布局。薛群博士表示分段生产极大提升了审批速度,造福罕见病患者。此外,近期《中华人民共和国药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿)》中也提到了给予罕见病药物最长不超过7年的市场独占期。政策端的利好让罕见病药物的研发更加充满希望。栾晓东主任介绍了协和转化医学国家重大科技基础设施,包含临床前期基础科研和前端研发。此外,协和还成立了罕见病诊疗创新发展研究院,引入企业和社会资本加速药物研发。阎水忠博士表示,未来再鼎医药将更好地融入国内创新医药研发的大潮里,利用好近年来积累的资源和基础,打造一些First-in-Class或Best-in-Class的产品。企业的努力离不开政策的支持,他希望未来能有更多突破性的政策出台,共同打造创新生态。

下午的论坛围绕“商保助力医药创新,提振产业信心”议题展开,中国药促会秘书长冯岚主持本场会议。

政策专委会名誉主委、复旦大学公共卫生学院卫生经济学教授胡善联作开场致辞。我国的药品讨论议题从“争当仿制药强国”到“争当创新药强国”这一变化,使他感慨颇深。在创新药商保支付相关问题上,他认为,对于创新医药定价问题,在以价值为基础的同时,还需考虑其全生命周期的定价。

金春林主任围绕《创新药价格形成机制与多元支付》议题作报告。在当前基金收支形势严峻、医疗支出压力增加、保基本要求突出的政策背景下,药品价格形成机制改革作为事关经济民生的重要部分,已成为医疗卫生体制总体改革的关键内容之一。金春林分析了药品各阶段价格形成机制,并拆解了当前我国价格管理所面临的主要挑战,提出相关建议。

吴晶教授作《从证据到决策:创新药疗效证据对价值评估的支持》主题报告。她提到在药品价值评估过程中,因“健康获益”这一指标其疗效数据的不稳定性,导致价值评估和药物经济学评价产生了巨大的不确定性。在这一背景下,目前在评估中更多采用“相对疗效”数据。她详细讲解了药物经济学评价中的相对疗效及安全性证据需求,并梳理了各国相关指南以及对于间接比较的相关方法推荐。

谭佳龙助理教授带来《商业医疗险在创新药支付方面的探索和实践》主题报告。他表明,当前我国高值创新药因医保支付能力和数据限制难以进入医保,商业健康险作为多元支付的重要手段之一,有望成为创新药支付的突破口。他分析了惠民保创新药保障现状,及目前特药目录制定所存在的特药遴选规则过程不透明、特药赔付占比低两大问题,并对丙类目录建立提出建议。

李明强总经理作《创新支付模式和商业健康保险的创新实践》主题报告。随着治疗方式的进步治疗费用也在逐步升高,医保基金收支平衡压力日渐凸显。他预测,未来商业保险将在扩大和深化医保覆盖方面发挥关键作用,解决创新药品可及性及负担性问题将成为商业医疗险增长机遇。他通过创新药、慢病药等多类型商保实际案例,讲解了当前的行业情况及挑战。

在杨悦教授的主持下,中国药促会医药政策专委会委员、北京医院药学部副主任赵明,吴晶教授,北京大学人民医院药学部副主任张海英以及政策专委会副主委、贝达药业资深副总裁兼首席运营官万江,围绕“价值与价格:创新药全生命周期准入策略”话题展开第一阶段讨论。嘉宾一致认为,价格影响用药,同时临床所产生的真实世界数据亦能证明药品价值,影响药价,两者之间存在联动关系。嘉宾提醒“药品价值”这一理念需要提前到研发前段和临床试验设计端。同时,建议通过深化医保谈判动态机制、完善商业健康保险产品创新,构建更具可持续性的价值回报体系,推动中国创新药产业的高质量发展。

第二阶段讨论,围绕“社商融合:多层次保障支持医药创新发展”主题展开。中信建投证券医药行业首席分析师贺菊颖主持,中再寿险业务拓展部负责人陈檀,政策专委会副主委刘军帅,镁信健康总裁王润东以及和黄医药市场准入高级总监陆军展开讨论。嘉宾一致认为,如何通过顶层制度的设计,使各方在协调共融中发展,是基本医保与商保在结合过程中需重点讨论的议题。嘉宾们呼吁产业端与保司,在患者管理以及数据和信息共享上进行更深度的合作探索,从而优化保险产品设计、加强投保人管理工作,提升商保的发展韧性,厚积薄发。

其他会议

其他会议

中国医药创新促进会

中国医药创新促进会  2026-01-12

2026-01-12

1212

1212

其他会议

其他会议

中国医药创新促进会

中国医药创新促进会  2025-12-26

2025-12-26

1844

1844

其他会议

其他会议

中国医药创新促进会

中国医药创新促进会  2025-12-04

2025-12-04

1183

1183