产业资讯

产业资讯

医药魔方

医药魔方  2025-07-05

2025-07-05

776

776

2025年以来,云顶新耀一直站在聚光灯下。

3月,全球领先的mRNA创新技术平台多点突破,不仅首款自研mRNA个性化肿瘤治疗性疫苗EVM16完成首例患者给药;同时,通用型现货肿瘤治疗性疫苗EVM14获美国FDA批准临床,实现了公司自研战略的重要里程碑。

5月,通过引进诞生的明星单品耐赋康®获NMPA完全批准,成为国内首个且唯一获得NMPA完全批准的IgA肾病对因治疗药物。随着2025年纳入医保目录正式生效及适用患者人群的放大,耐赋康®正在冲击年销售额突破10亿元的新里程碑。

6月,拥有全球权益的新型共价可逆BTK抑制剂EVER001首次在国际顶级会议上通过口头报告披露了治疗原发性膜性肾病的Ib/IIa期临床试验积极结果,数据展现出EVER001的 best-in-class潜力。

过去两年,在引进产品商业化高歌猛进的同时,云顶新耀的自研版图徐徐展开,创新势能全面爆发,其中“AI+mRNA平台”成为驱动云顶新耀下一轮进阶的新看点。

当前创新药领域前沿技术百花齐放,云顶新耀为何将“自研战略”坚定地锚定在mRNA技术赛道上?AI技术的深度融合为mRNA疗法的研发带来了哪些突破性变革?在近日举办的“2025云顶新耀mRNA创新技术平台研发日”上,这些问题的答案逐渐明朗。

体内CAR-T“狂飙”

mRNA无疑是创新药研发的颠覆性技术。这类技术催生了现象级的新冠疫苗,两位mRNA技术先驱也因此摘得2023年诺贝尔生理学或医学奖。新冠疫苗之后,mRNA技术的下一个爆点在哪?过去一年多热度飙升、势如破竹的体内(in vivo)CAR-T,正成为mRNA技术竞逐新战场。

2025年以来,体内CAR-T赛道已经诞生两笔重磅收购。3月中旬,阿斯利康宣布以10亿美元收购EsoBiotech,押注基于慢病毒载体(ENaBL)的体内细胞疗法,EsoBiotech进展最快的项目ESO-T01是一款体内BCMA CAR-T疗法,年初刚刚完成一项IIT研究的首例患者给药。6月底,艾伯维宣布另一项重磅收购,以24亿美元现金将基于靶向LNP(tLNP)-mRNA技术路线开发体内CAR-T的明星公司Capstan收归旗下(包括I期临床资产CPTX2309)。值得关注的是,艾伯维早在2024年1月,就率先与慢病毒载体体内CAR-T公司Umoja达成了合作。此次对Capstan的重金收购足见其对tLNP-mRNA技术路线的看好。

来源:云顶新耀

云顶新耀是国内最早布局tLNP-mRNA技术路线体内自体生成CAR-T的公司之一。过去一年多来,基于自主研发的tLNP系统开发的自体生成CAR-T项目取得了多项关键进展。在tLNP开发方面,不仅开发出了能够确保一致且高效偶联效率的偶联技术,同时确定了合适的靶向分子,其能够引导编码CAR的mRNA在T细胞中特异且高效地表达。

在此次“mRNA创新技术平台研发日”上,云顶新耀最新披露了自体生成CAR-T项目的临床前进展。在人源化小鼠肿瘤模型中,该疗法已实现有效的肿瘤细胞清除;在非人灵长类动物(猴)模型中已经验证T细胞的高效转染、CAR的表达以及B细胞的清除效果。据悉,公司预计在今年诞生首个自体生成CAR-T临床前候选药物,潜在开发用于肿瘤及自身免疫性疾病治疗。

CAR-T细胞疗法是医药历史上重大的科学突破,不仅革新了恶性血癌治疗,在自免领域亦在释放颠覆潜力。然而,目前获批上市及大量在研CAR-T产品均需要从患者身上提取T细胞,在体外对T细胞进行基因改造,因此面临生产工艺复杂、制备周期长(患者等待时间长)、成本高昂等多项挑战。此外,患者在接受体外生成CAR-T治疗前,还需要进行化疗清淋。这些方面均极大限制了CAR-T细胞疗法的可及性及商业化表现。

与传统体外生成CAR-T相比,基于tLNP-mRNA平台的体内自体生成CAR-T具有现货型、可大规模生成、成本更低(可能会让CAR-T的成本降低一个数量级)、无需淋巴耗竭化疗、非细胞产品质量更可控等多重优势。

CAR-T先驱、Capstan科学创始人Carl June教授不久前作为共同通讯作者,在Science杂志发表一项突破成果,详细描述了基于CD8靶向LNP递送抗CD19 CAR mRNA的体内CAR-T治疗癌症及自免疾病的双重突破。来自动物模型的数据显示,这类体内CAR-T技术展现出了优异的抗肿瘤疗效;此外,在自免模型中,观察到B细胞的深度清除,并导致了“免疫重置”。这种“免疫重置”可能会带来自免疾病的长期缓解,乃至治愈的可能性。艾伯维对Capstan的收购也重点聚焦在自免疾病领域。

目前,全球范围内,基于tLNP-mRNA技术路线开发体内自体生成CAR-T尚是竞争蓝海。据云顶新耀首席科学官杨炜介绍,该技术路线实际上有相对较高的技术壁垒。

“就云顶新耀而言,首先公司拥有丰富的内部脂质库(>500个),可以覆盖疫苗及自体生成CAR-T等多类项目的需求,尤其是脂质在血浆和肝脏能够实现较快清除,带来了更好的安全性优势。其次,想要实现LNP的靶向递送,对偶联技术的开发有非常高的要求,要保证偶联的稳定性和均一性。此外,由于LNP非常脆弱,在偶联“弹头”(如抗体)之后,放大生产环节壁垒亦较高。云顶新耀基于端到端的mRNA平台以及过往经验逐步克服了这些挑战。”

对比体内CAR-T两大技术路线来看,与病毒载体相比(依靠工程改造的慢病毒将表达CAR蛋白的基因递送到T细胞中),基于tLNP-mRNA平台的体内CAR-T只是让T细胞暂时表达CAR,且基于mRNA的产品不会整合到基因组中,因此可能更加安全。对于自身免疫性疾病来说,CAR的暂时表达也更有利于健康B细胞的恢复。此外,在生产成本和工艺方面,相比慢病毒载体,tLNP-mRNA平台也有显著优势。

过去一年多,在病毒载体体内CAR-T赛道,除了阿斯利康、艾伯维,安斯泰来(与Kelonia)、诺华(与Vyriad)等制药巨头也已经进场布局。而tLNP-mRNA体内CAR-T赛道的巨头交易以艾伯维的重金收购正式打响。作为该赛道的首批布局者之一,云顶新耀的BD可能已在路上。

mRNA肿瘤疫苗“拐点将至”

除了前瞻性地布局体内自体生成CAR-T,云顶新耀在mRNA技术赛道当前全力冲刺的mRNA肿瘤治疗性疫苗方向也已经开发出了两大核心管线——通用型现货肿瘤治疗性疫苗EVM14及个性化肿瘤治疗性疫苗EVM16。

肿瘤治疗已经经历了从手术、放疗、化疗、靶向治疗到免疫检查点抑制剂、细胞治疗的几次迭代。然而,当前的抗肿瘤疗法诱导免疫记忆形成,减少复发风险的作用有限。过去几年,越来越多的临床证据表明,mRNA肿瘤治疗性疫苗能够诱导产生免疫记忆,有望预防复发或转移,为“治愈肿瘤”的远大目标奠定关键基石。

EVM14

云顶新耀的EVM14是一款表达5种肿瘤相关抗原(TAA)的通用型现货mRNA肿瘤治疗性双价疫苗。肌肉注射后,EVM14可被抗原呈递细胞摄取并翻译成靶抗原,经加工后由主要组织相容性复合体(MHC)分子呈递给T细胞并激活抗原特异性T细胞。这些活化的T细胞可迁移至肿瘤组织,识别并杀死表达靶抗原的肿瘤细胞,同时诱导免疫记忆。

TAA疫苗具有无需进行HLA筛选、现货、相比个性化肿瘤新抗原疫苗生产成本更低,以及能够适用于多瘤种等优势。在今年4月底的AACR年会上,BioNTech以口头报告的形式公布了其TAA mRNA肿瘤治疗性疫苗BNT116联合PD-1单抗cemiplimab治疗不适合一线化疗的晚期非小细胞肺虚弱患者的I期临床试验(CT05142189)积极数据(ORR达45%,疾病控制率为80%,中位无进展生存期为9.9个月),为TAA疫苗的开发带来又一积极信号。

EVM14在今年3月正式获美国FDA批准临床,这是云顶新耀首个获得FDA IND批准的自主研发新药,标志着其在mRNA技术领域实现了全球化临床开发的关键突破。

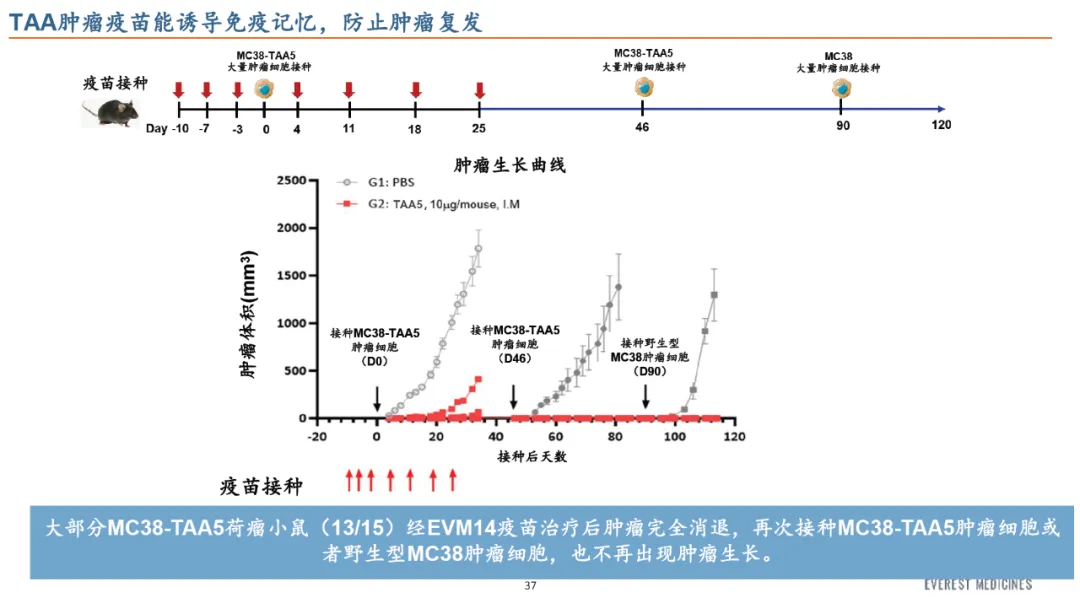

临床前研究显示,EVM14在小鼠中诱导了剂量依赖性的抗原特异性免疫应答,并在多个小鼠同源肿瘤模型中显著抑制肿瘤生长。此外,EVM14与免疫检查点抑制剂(如PD-1单抗、CTLA-4单抗)的联用可以显著增强抗肿瘤活性。

来源:云顶新耀

特别值得关注的是,动物模型研究表明,EVM14能够诱导免疫记忆,有效防止肿瘤复发,且展现出了“终身免疫”的潜力。如果这一潜力在临床研究中得到验证,将有望使患者实现“长期无癌生存”的获益,在肿瘤治疗领域极具开拓性意义。

据悉,在正在开展的全球多中心I期临床试验(EVM14 C101)中,云顶新耀将采用队列内交错剂量递增设计,旨在以最短时间确定EVM14作为单药及联合免疫检查点抑制剂的II期推荐剂量。试验将覆盖鳞状非小细胞肺癌、头颈部鳞状细胞癌及食管鳞状细胞癌三大瘤种。

今年6月,云顶新耀嘉善工厂已顺利完成EVM14首批临床样品的放行,样品预计8月中旬运抵美国各临床研究中心,并于2025年第三季度完成首例患者入组。国内方面,云顶新耀预计将于今年第三季度向NMPA药品审评中心(CDE)递交EVM14的IND申请。

EVM16

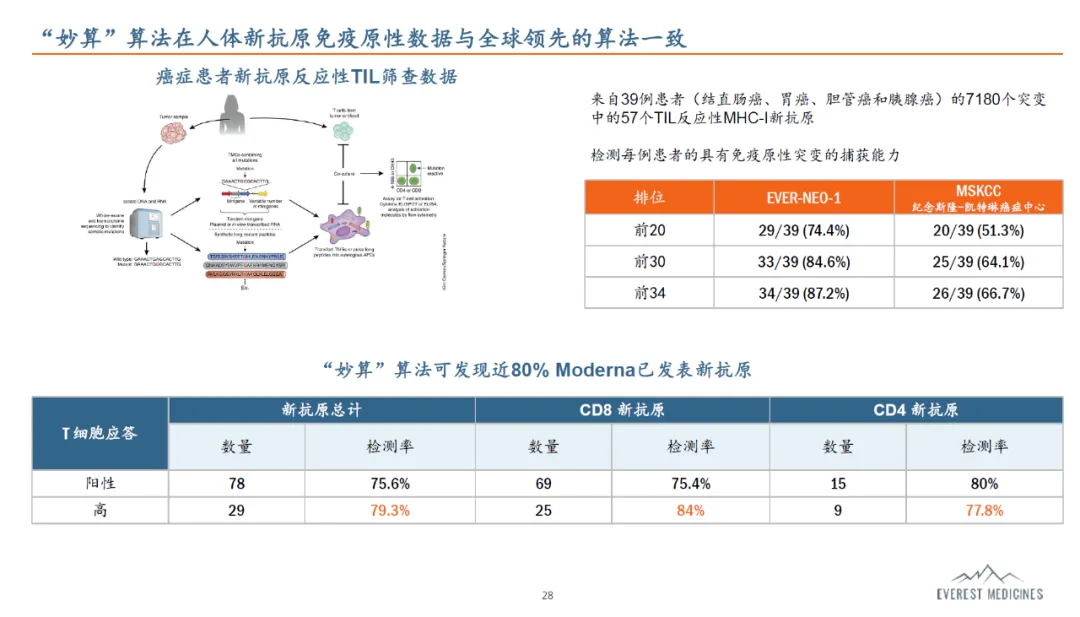

与EVM14表达TAA不同,EVM16是一款AI算法驱动识别肿瘤新抗原的新型mRNA个性化肿瘤治疗性疫苗。根据每位患者特有的肿瘤细胞突变,云顶新耀使用自主研发且具备自我迭代能力的EVER-NEO-1“妙算”肿瘤新抗原AI算法系统,识别出具有较高免疫原性的肿瘤新抗原,并设计出编码数十种肿瘤新抗原的mRNA治疗性疫苗。

临床前研究显示,EVM16在多种小鼠模型中都激发出了强烈的新抗原特异性T细胞免疫反应,在小鼠黑色素瘤B16F10模型中实现了显著的肿瘤生长抑制。此外,EVM16与PD-1抗体联用后具有协同抗肿瘤效果,支持这类联合疗法的临床开发。

EVM16的首次人体试验(IIT研究)已在中国两家顶级肿瘤医院启动,旨在评估EVM16单药及联合PD-1抗体在晚期或复发性实体瘤受试者中的安全性、耐受性、免疫原性及初步疗效。今年3月,试验在北京大学肿瘤医院完成了首例患者给药。当前初步数据显示,EVM16即使在低起始剂量下也能在晚期患者中引发良好的免疫原性,充分验证了EVER-NEO-1 AI算法的可靠性。据称,EVM16有望在年内获得初步人体数据结果。

在mRNA新抗原肿瘤治疗性疫苗赛道,Moderna的mRNA-4157走在最前列。mRNA-4157联合Keytruda(PD-1抗体)治疗黑色素瘤的一项III期试验(与默沙东合作)已经完成患者入组,同时mRNA-4157治疗非小细胞肺癌、膀胱癌、肾细胞癌等癌症的多项II期、III期临床试验正在积极开展。Moderna称,首款mRNA肿瘤疫苗有望在2027年正式推出,赛道拐点或将到来。

值得一提的是,今年2月,BioNTech在Nature杂志发表一篇重要论文,展示了mRNA个性化新抗原肿瘤疫苗(BNT122)在治疗“冷肿瘤”方面的突破进展。针对胰腺导管腺癌的I期临床数据显示,BNT122术后与PD-L1抗体+化疗联用,免疫应答者无复发生存期延长。BNT122诱导的CD8 T细胞克隆平均估计寿命达7.7年,其中约20%的克隆具有潜在的数十年寿命;每名患者有86%的克隆在接种疫苗后约3年里持续存在。BNT122目前处于II期临床开发阶段,BioNTech正在和基因泰克进行联合开发。

综合来看,mRNA肿瘤疫苗在预防复发转移、治疗免疫“冷肿瘤”等方面的突破不仅将推动癌症免疫治疗迈上新台阶,也有望为肿瘤治疗带来新一轮变革。从国际合作及联合用药趋势来看,云顶新耀的EVM14及EVM16同样有望支撑其实现从license-in向license-out的演进。

mRNA赛道走向AI时代

从新冠疫苗的横空出世,到RSV疫苗、流感疫苗的接连突破,再到肿瘤疫苗、体内CAR-T的革命性探索。mRNA技术在过去几年不断突破边界,展现出引领制药新浪潮的无穷可能性。

云顶新耀自2021年起布局mRNA技术,经过不到4年的时间,已经构建了全球领先且少有的完全整合的端到端Al+mRNA平台,覆盖抗原设计、mRNA序列优化,LNP递送技术开发到产业化生产的全产业链过程,且实现了从靶点筛选、序列设计到递送优化以及生产的效率跃升。

尤其值得一提的是,云顶新耀的mRNA平台已在新冠疫苗的开发中获得关键临床验证。II期头对头临床试验的有效性和安全性数据显示,云顶新耀的mRNA新冠疫苗与辉瑞/BioNTech的Comirnaty相当(统计学非劣效)。

过去两年,云顶新耀的mRNA创新技术平台实现了跨越式升级,全面融合AI技术在其中起到了不可或缺的作用。具体来看,云顶新耀已经将AI技术应用到了新抗原预测、mRNA序列设计、LNP递送平台研发等多个核心环节。

来源:云顶新耀

在新抗原预测方面,云顶新耀基于深度学习的“妙算”(EVER-NEO-1)新抗原预测算法在多个独立验证研究中展现出与行业领先算法相当或更优的新抗原预测能力。在mRNA序列设计方面,云顶新耀的AI算法已经开发到了第3代,实现了靶蛋白表达水平的显著提升。

在递送系统方面,云顶新耀自建脂质库的筛选也大量应用到了AI技术,不仅拓展了脂质库的多样性,大幅提高了筛选的效率,且提升了脂质的免疫原性,降低了潜在毒性。基于自建脂质库,云顶新耀当前开发了被动靶向及主动靶向两大类LNP系统。其中,主动靶向LNP系统(tLNP)通过偶联靶向 “弹头”,可实现细胞层面的特异性递送。

不同于传统小分子、抗体等药物模式,mRNA技术的突破性在于其将药物开发从“分子筛选”转变为“信息设计”,只要改变mRNA序列,就能得到不同的药物。通过前瞻性布局AI技术,并将其渗透到mRNA管线研发的各个环节,云顶新耀不仅实现了研发效率及成功率的提升,更是推动了mRNA管线研发走向AI智造时代。

从EVM14、EVM16到自体生成CAR-T,在AI技术赋能下,云顶新耀的自研战略已经铿锵落地,AI+mRNA平台的长期价值正在逐步释放。未来几年,mRNA创新技术平台,不仅将是云顶新耀的巨大看点,也会是撬动公司新一轮估值跃升的关键支点。

在“mRNA创新技术平台研发日”上,云顶新耀透露,目前其自研mRNA管线已经获得多家MNC的关注和接触。公司CEO罗永庆表示:“mRNA管线及平台无疑将是云顶新耀打开BD大门的好窗口,但我们只做right deal。公司会谨慎评估达成BD的时机、合作结构等,在推动创新药全球布局的同时,实现平台及管线价值的最大化。”

——小结——

过去两年多来,通过两次重大战略转型(“聚焦蓝海”、“自研+引进”双轮驱动),云顶新耀不管是资本市场表现,还是管线梯队,都已经完成华丽蜕变。如此短周期下的逆风翻盘,在生物制药公司发展历史上并不多见。

此次对mRNA创新技术平台的多维呈现让业界看到,云顶新耀的“双轮驱动”战略已经进入全新阶段,一方面,公司通过引进打造的重磅品将不断提升公司的确定性价值(三款商业化产品依嘉®、耐赋康®、维适平®(伊曲莫德)预计峰值销售额分别可达15亿元、50亿元和50亿元人民币),另一方面,AI+mRNA自研平台的突破赋予了公司充满想象的成长性价值。

站在当下看未来,云顶新耀续写新故事的逻辑清晰可见,一方面继续锻造商业化体系,增强造血;另一方面强化自研及全球权益管线,在肿瘤及自免等领域打造核心产品,推动BD升温,打开公司全球化蓝图。

“2030年,成为亚洲领先的全球综合性生物制药公司”——云顶新耀的这一愿景正通过战略协同与技术革新加速照进现实。

产业资讯

产业资讯

医药财经

医药财经  2025-10-14

2025-10-14

688

688

产业资讯

产业资讯

医药魔方Invest

医药魔方Invest  2025-10-14

2025-10-14

700

700

产业资讯

产业资讯

同写意

同写意  2025-10-14

2025-10-14

660

660