医改专题

医改专题

医药云端工作室

医药云端工作室  2025-08-19

2025-08-19

1398

1398

8月15日,国家医保局发出《医疗保障按病种付费管理暂行办法》的通知(医保发〔2025〕18号),该通知的出台,对于医疗机构比较关心的按病种付费的相关政策进行了明确,稳定医疗机构对总额指标的预期,技术标准优化更加明确,配套措施建设更加完善,基金结算更加体现赋能。

那么,对于医疗机构有什么影响?企业又该如何紧跟政策的增量合理调整策略呢?

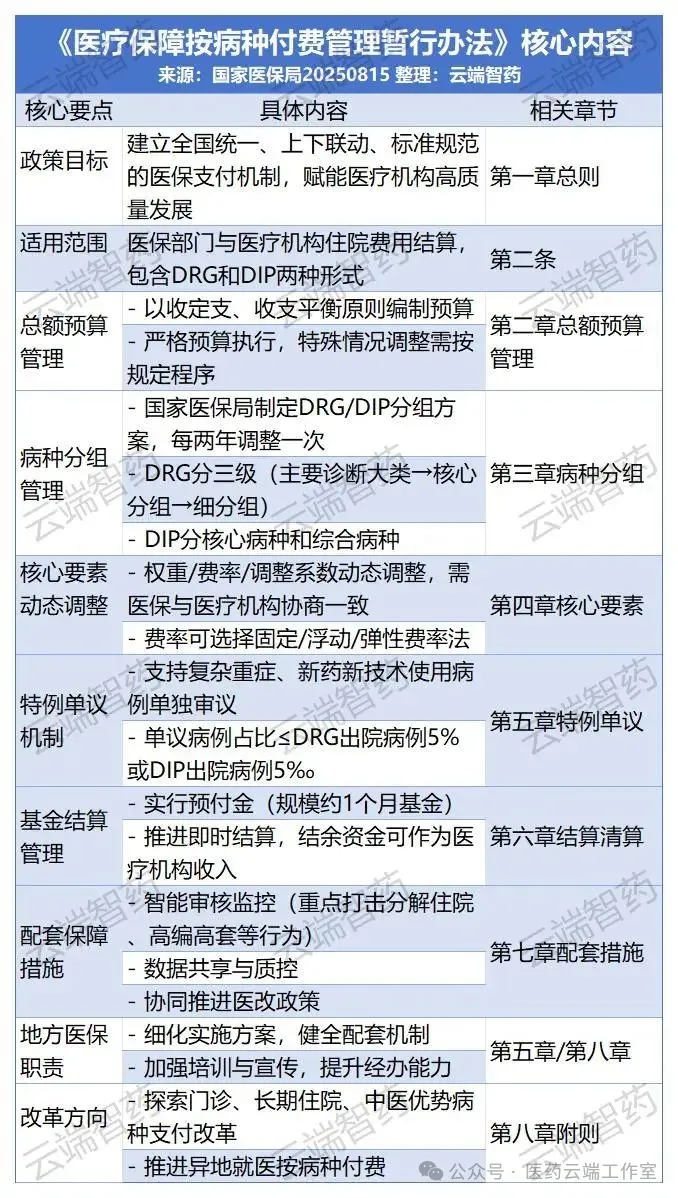

《办法》的基本架构共八章三十九条,对按病种付费有关政策、关键技术、核心要素、配套措施等进行了明确。

此次国家医保局发布的按病种付费管理新规,是在原有DRG和DIP支付方式改革基础上的进一步升级。

相较于过去侧重扩大覆盖面的阶段,这次政策更强调精细化、动态化和规范化,给医疗机构和企业都带来了新的挑战与机遇。

对医疗机构而言,最大的变化在于“既要控成本,又要保质量”。

过去医院只需大致遵循医保分组规则完成治疗,但现在国家层面每两年就会根据实际数据动态调整病种分组标准,这意味着医院必须持续关注政策动向,及时调整诊疗流程。

例如,若某类疾病的支付标准因成本测算调整而降低,医院若延续原有治疗模式就可能面临亏损。

此外,政策再次明确,允许医院通过“特例单议”机制申报特殊病例(如使用创新药或治疗复杂重症患者),但申报病例不得超过总出院量的5%(DRG)或5‰(DIP),这对医院的病例管理能力提出了更高要求——既要确保合理申报,又要避免因材料不全被驳回。

在财务方面,新规明确医保基金预付规模约为1个月,同时强调医院通过规范服务产生的结余资金可作为业务收入留存。这相当于给医院戴上“紧箍咒”的同时,也提供了开源节流的动力。

可以预见,未来医院会更积极地优化诊疗路径,例如缩短平均住院日、减少非必需检查项目,甚至可能通过采购性价比更高的药品耗材来降低成本。不过,这也可能导致部分依赖高值耗材或复杂检查的科室收入下降,倒逼科室调整收入结构。

信息化建设将成为医院绕不开的课题

新规要求所有病案数据实时上传至全国统一医保信息平台,并接受智能审核和人工复核。过去一些医院存在的诊断编码填写不规范、数据上传延迟等问题,未来可能直接导致医保拒付。

因此,医院需要投入更多资源升级信息系统,确保数据准确性和及时性。对于基层医疗机构而言,“同病同价”政策的推行既是机遇也是挑战。若基层医院能通过标准化诊疗达到与三甲医院相同支付标准,可能吸引更多患者回流;但若技术能力不足,则可能面临患者流失风险。

对企业来说,政策调整意味着必须从“被动适应”转向“主动赋能”。

首当其冲的是产品定价策略

过去企业可能通过高定价覆盖部分医院的不合理使用成本,但在按病种打包付费模式下,超出支付标准的费用将由医院自行承担。

因此,企业需要重新评估产品定价与临床价值的匹配度,尤其是高值耗材和昂贵药品,可能需要通过降价或提供系统性的解决方案来维持市场竞争力。

值得关注的是,新规为创新产品保留了“特例单议”通道,企业若能提供充分证据证明产品的临床必要性(如显著缩短住院时间、降低并发症率),仍有机会突破支付限制。

数据能力将成为企业竞争的新战场

随着全国医保信息平台的数据互通,企业可以更精准地分析区域疾病谱和诊疗习惯。例如,通过对比不同地区的同类病种支付标准,企业可以发现定价洼地和市场机会。

同时,智能审核系统的普及也催生了新需求——企业若能为医院提供符合医保规则的编码匹配工具或成本分析软件,将更容易获得医院青睐。

此外,新规强调医保、医疗、医药的协同改革,企业可探索与医疗机构共建“价值医疗”模式,例如通过按疗效付费协议,将产品报销与患者长期预后挂钩。

合规风险管控变得尤为重要

过去企业可能通过灰色操作规避部分支付限制,但在数据透明化和监管智能化的背景下,任何违规行为都可能被迅速识别。

企业需建立全流程合规体系,从产品研发阶段的适应症设计,到销售端的学术推广,都必须严格遵循医保支付规则。例如,针对即将调整的分组方案,企业需提前预判可能受影响的品种,并制定应对预案。

总体来看,此次政策调整标志着医保支付改革进入“深水区”

医疗机构需要在控费和提质之间找到平衡点,而企业则需要将自身发展嵌入到医疗体系转型升级的大趋势中。那些能够快速适应规则变化、通过技术创新和模式创新创造价值的企业和机构,将在未来的竞争中占据主动权。

医改专题

医改专题

中国医疗保险

中国医疗保险  2025-12-23

2025-12-23

20

20

医改专题

医改专题

药闻天下

药闻天下  2025-12-20

2025-12-20

185

185

医改专题

医改专题

中国医疗保险

中国医疗保险  2025-12-20

2025-12-20

179

179