产业资讯

产业资讯

罕见病信息网

罕见病信息网  2022-03-01

2022-03-01

2860

2860

罕见病药物价格居高不下已不是新闻,部分是由于我国缺少自主研发的罕见病药物,不得不高价从国外进口。另一方面,罕见病往往事关基因,中国患者常见的罕见病未必有外国药企进行研发(比如在我国与中亚各国较为常见的“丝绸之路病”)。如何鼓励本土企业开发罕见病药物?“风险慈善”或许是连接患者组织与创新药企的桥梁。

风险慈善采用风险投资的方式做慈善,即赞助那些可能有重大社会价值的项目,却不一定追求投资回报——如果有回报那更好!风险慈善最著名的案例莫过于囊性纤维化基金会与福泰制药的合作。

囊性纤维化是一种在欧美影响较大的致命罕见病。在白人中,每25人就有一个隐性基因携带者;在白人新生儿中,每3000个新生儿就有一个囊性纤维化患儿。该病在中国比较罕见,发病率在1/30000到1/60000之间,如此算来,我国每年新生患儿约有200人。遗憾的是,在缺少诊断与治疗的情况下,患儿一般活不过5岁就会因肺部感染而死。

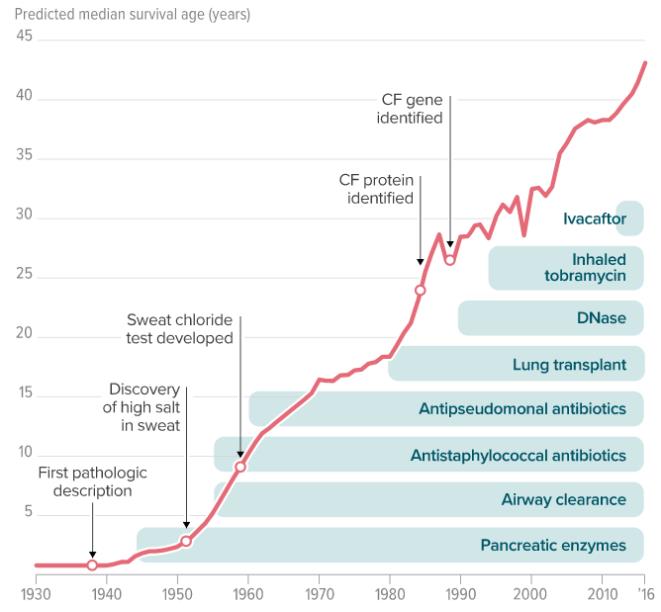

在欧美,这种罕见病得到了更多的关注,属于新生儿筛查的一部分。依靠排痰背心、吸入抗生素等对症治疗与肺移植,截至2010年,患者的预期寿命可以达到30-35岁。

但这也就是对症治疗的极限了。

要想进一步提高患者寿命,必须找到囊性纤维化的“解药”。

囊性纤维化(CF)患者在各个年代的预期寿命

囊性纤维化的基因早在1989年就被华裔科学家徐立之(后担任香港大学校长)发现。科学家发现,基因上的缺陷会导致患者细胞膜上的一种重要蛋白功能不足,更严重的情况则是这种蛋白没有被正确合成,压根没有运到细胞膜上。疾病的机理已经清楚,理论上可以利用小分子药物增强残存蛋白的功能(增效剂),或者更近一步,修复错误的蛋白(矫正剂)来彻底治愈疾病。但是在2000年左右的时候,罕见病药物被认为是难度极大、前景很小的事,鲜有药企愿意涉足。

打破这个僵局的不是我们熟悉的大药企,也不是政府的研究机构,而是一个患者组织:(美国)囊性纤维化基金会。

1938年,囊性纤维化被正式在医学文献中描述。1955年,囊性纤维化基金会由一些患儿的家长们成立。几十年间,他们通过徒步募捐等方法,“募集了将近6亿美元,投资于维持生命的先进治疗技术,促进了一项又一项新发明诞生。这些针对症状的治疗加起来几乎让患者的寿命涨了两倍。”

2000年,时任基金会CEO的鲍勃·比尔博士决心要寻找解药。比尔曾担任美国国立卫生研究院内分泌部门的主任,在那里进行了许多囊纤维化的研究。他们与加州的欧若拉生物公司签订了一笔价值4700万美元的合同,筛选可能有效的化合物,这是“史上非营利机构与营利机构签订的最大一笔合同。”

2001年,福泰制药收购了欧若拉生物,他们可以选择是否继承囊性纤维化的研发。福泰制药的创始人乔舒亚·博格说:

“我们已经有好几个市场潜力巨大的化合物在进行Ⅱ期临床试验了,和囊性纤维化基金会合作是否会干扰我们的策略?问题的关键在于机会成本:如果我们专注于囊性纤维化,我们市场潜力更大的药物是否会施展不开拳脚?另一件显而易见的事是,与欧若拉的合约还不足以支持一项真正的药物研发。”

虽然福泰意识到了与基金会合作比和大药企合作更轻松,因为不用太考虑收益分配的问题,但是最终促成福泰继续投资囊性纤维化药物的还是基金会的坚定支持。博格承认:“坦诚地说,没有基金会的支持,福泰不会研究囊性纤维化。”

囊性纤维化研究开始之后,虽然福泰派出自己的科学家前往欧若拉指导,但与很多著名药物开发的故事相似,囊性纤维化项目一开始也没有得到特别的关注,一直是个“乖乖的次子”。这个项目甚至不是欧若拉自己的主打项目:“所有的日程、会议都围绕钠离子通道。其他项目,比如囊性纤维化都留在后面,如果会议开不完,它们要么快速过一下,要么甚至就不讲了。”

囊性纤维化项目就是在这样的低调下慢慢发展,并最终一鸣惊人地产出了ivacaftor,于2012年以商品名Kalydeco上市。虽然这个药物是个增强剂,只能治疗4%的患者,但它成为了后续疗法的基石,2019年同样由福泰上市的Trikafta已经可以治疗90%的患者。在未来几年,我们有望看到囊性纤维化患者的预期寿命不断提高。当患者的预期寿命与健康人预期寿命平齐的那天,我们就可以说,囊性纤维化被治愈了。

基金会为药物的开发一共投资了1.5亿美元,2014年将他们的ivacaftor权益以33亿美元卖出,年化利润超过了30%,完美地诠释了风险慈善。有了这笔资金,基金会得以支持更多的研究项目,在2020年他们投资超过2.5亿美元,支持了近50个研究项目。

回顾囊性纤维化药物开发的历程,笔者觉得有几个关键试剂:

1. 囊性纤维化基金会长期发展的良好架构与经济实力。

2. 基金会的领导人有深厚的科学背景,敏锐的科学视角,能“感知”正确的研发方向。

3. 欧若拉的科学家对寻找解药充满热情,不是莫得感情的外包企业。能在福泰不重视的情况下自行发展。

4. 福泰知道如何开发新药,并愿意支持他们本身并不看好的项目。

这几点对囊性纤维化解药的成功研发都是极其重要的:

首先,囊性纤维化基金会历史悠久,2016年时正式员工超过700人,堪比一家中型企业,在全美各地有70个分部,能召集25万志愿者,拥有强大的募捐能力:既能通过徒步活动向普通民众募捐,也能联系比尔·盖茨的父亲,获得单笔2000万的募捐。强大的经济实力是风险慈善的根基。

其次,基金会CEO的科研背景,让他坚持寻找真正的解药,哪怕是最初只能治疗4%患者的增强剂。比尔坚持治病求本的判断被证明是非常正确的:罕见病患者很少,药企必须收费高昂,因为“为5个人研发一款药和为十几万人研发一款药的成本是一样的,需要同样的临床前研究、临床试验,完全一样”。能治愈患者的药物显然比缓解症状的药物更能让医保部门付钱。

再次,欧若拉的科学家真正关心了患者,没有为了个人前途,跳槽到更有潜力的项目。囊性纤维化的团队中的每个人“都认识了一些患者,其中不少已经去世,剩下的也是奄奄一息。这个团队心怀紧迫感,他们与患者间的羁绊超出了一般科学家与患者间的关系。”首席科学家就是因为“他同事的女儿患有囊性纤维化,因此关心起这种病“;近一半的科学家“周末会去参加囊性纤维化基金会组织的徒步募捐活动”。

最后,福泰经验丰富的药物猎人知道有成药潜力的化合物是什么样的,他们的制药知识让囊性纤维化项目始终保持在正轨,没有沦为 “科学幻想”。

囊性纤维化基金会的故事是激动人心的,临渊羡鱼,不如退而结网。当然,我国的制药环境与美国不同,患者组织的历史也相对较短,拿出1000万人民币都是很困难的,更不可能斥资10亿元进行风险投资。但是凡事都要迈出第一步,囊性纤维化基金会的最终成功足有50年的铺垫。我国的患者组织可以先尝试一些短期的小目标,比如发展更多的会员,为较小的研发筹款。如果几年内我国的“风险慈善”能产出几篇高水平论文、一些可以转让的技术,获取一定的回报,让投资可以继续下去,那便是极好的开头。

本文引文译自《解药》(作者巴里·沃思),《解药》是备受好评的《十亿美元分子》的续集,讲述了福泰制药开发丙肝药物和囊性纤维化药物的故事,中文版即将由上海科技教育出版社出版。

产业资讯

产业资讯

研发客

研发客  2025-06-26

2025-06-26

33

33

产业资讯

产业资讯

医曜

医曜  2025-06-26

2025-06-26

33

33

产业资讯

产业资讯

医药投资部落

医药投资部落  2025-06-26

2025-06-26

32

32