产业资讯

产业资讯

IQVIA艾昆纬

IQVIA艾昆纬  2022-08-02

2022-08-02

2281

2281

近日,IQVIA Institute发布报告《新兴生物制药公司对创新的贡献》,全面分析了其具体贡献及背后原因。

报告指出,随着参与的战略交易量不断增加和更广泛地使用创新试验方法,在过去5年中,EBP(新兴生物制药公司)的试验数量翻倍、研发管线数量增加,也因此EBP对医药创新的贡献愈发举足轻重。

1、EBP上市的新活性物质

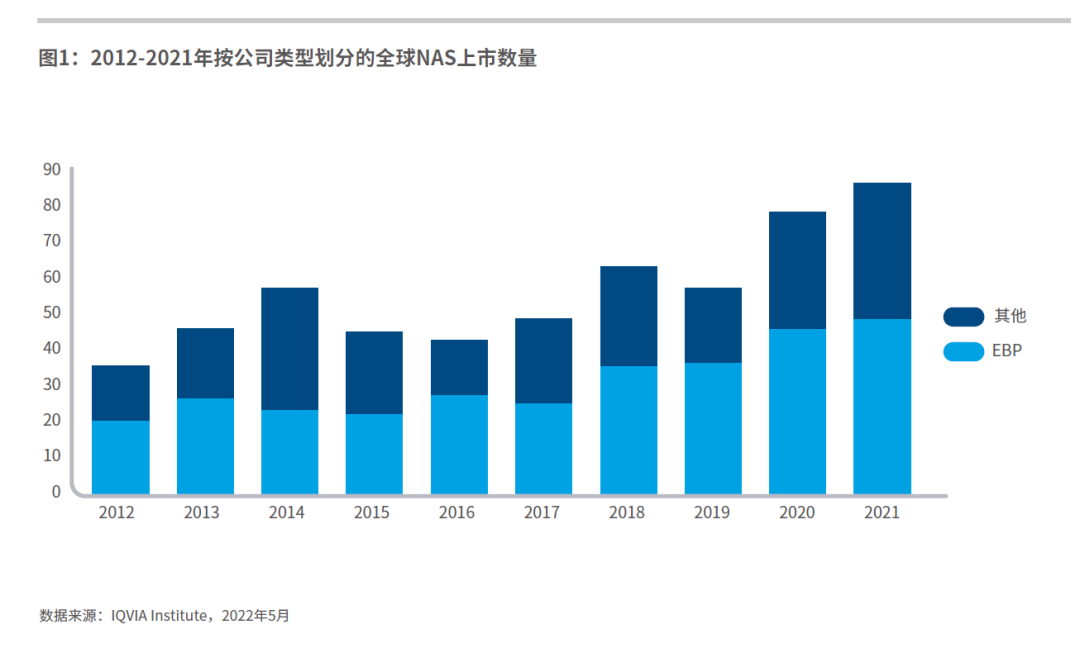

2021年,全球上市的新活性物质(NAS)数量创历史新高,达到85种;其中48种由新兴生物制药公司研发,同样创下历史新高。上市的NAS中,EBP研发产品所占比重一直保持相对稳定,十年来平均为56%,反映了这些公司持续不断地创新。

虽然大多数NAS以美国为目标市场,但新兴生物制药公司对非发达地区的关注与日俱增,一些EBP公司只针对中国、俄罗斯或韩国等市场开发药物。

对于在美国和欧洲等发达市场上市的药物,有一种趋势是EBP公司更多在没有大的合作伙伴的情况下自主商业化,尽管这些选择的战略原因差异很大。

有些EBP公司会将自主商业化作为增长战略的一部分,而另一些EBP则依然选择与较大的公司合作,以便克服商业化或市场准入方面的挑战。

2、EBP对研发管线的贡献

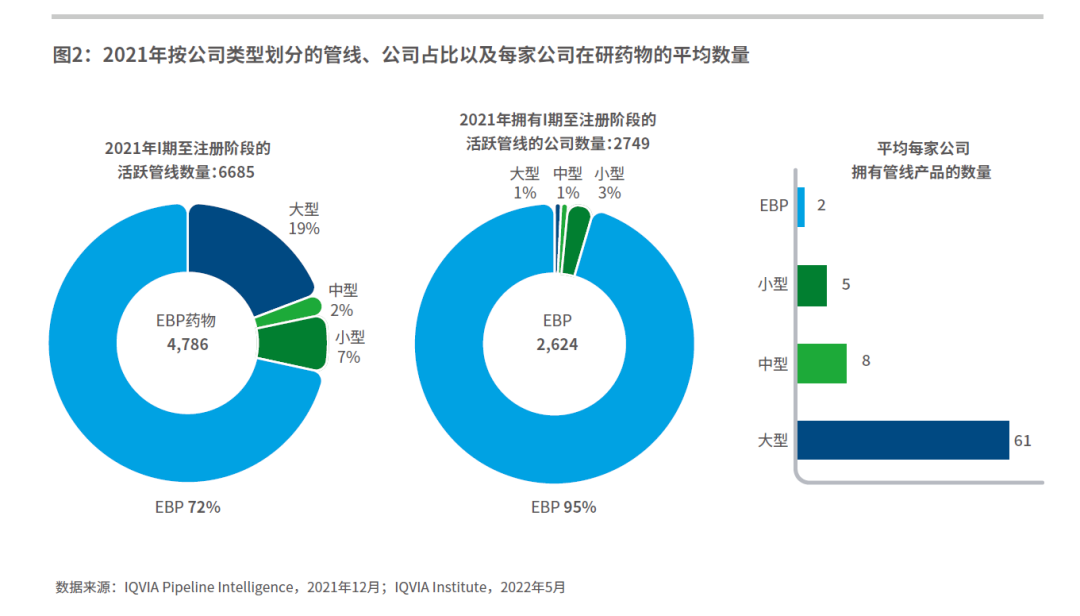

从管线数量来看,EBP拥有超过4500个处于开发中的产品,占目前在研管线总数的72%,65%的产品为EBP自主研发,7%是由EBP与大公司合作研发。从所属公司来看,有2624家EBP参与了新产品的临床开发。平均每家新兴生物制药公司正在开发2种产品,体现了EBP往往聚焦在少数研究项目,尤其是个别治疗领域。

相较而言,大型制药公司目前占据19%的研发管线,但公司数量在所有参与研发公司中的占比不到1%,这反映了他们的“广撒网”战略,即从EBP公司和各种组合疗法中获得有前途的研究项目和技术。

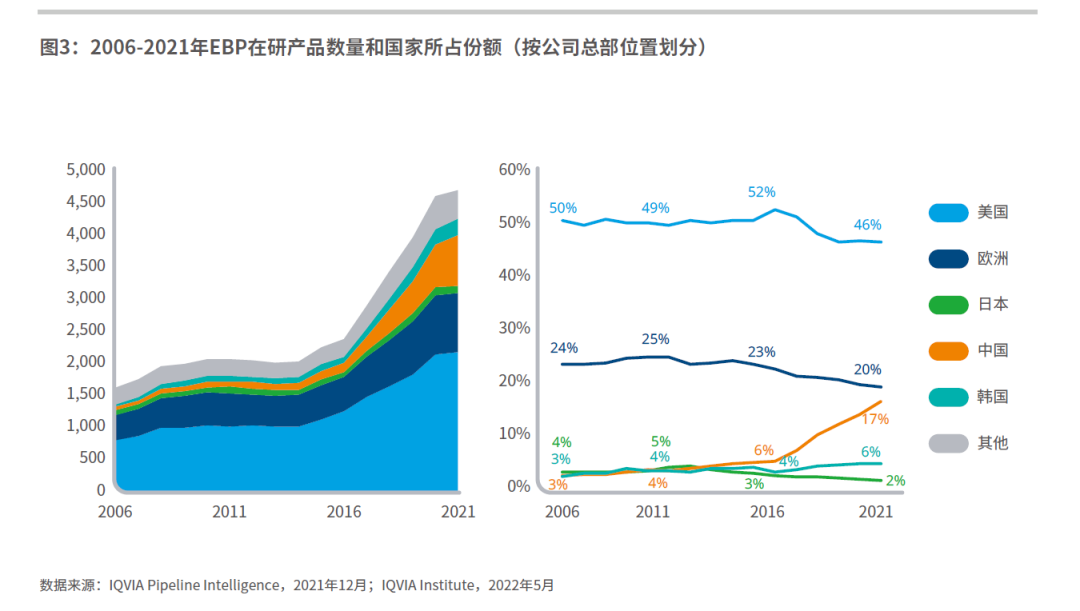

尽管2021年增长放缓,但新兴生物制药公司在研产品数量相比2016年翻了一番,90%的新兴生物制药研发活动集中在包括中国在内的五个主要地区。

美国EBP研发的产品占管线的近五成,尽管份额近年来略有下降:从2016年的峰值52%下降到2021年的46%。

中国EBP的产品管线增长明显,自2016年增长了456%,目前占全球EBP产品管线的17%,高于五年前的6%,凸显中国公司对药物开发创新的贡献越来越大。

欧洲EBP公司的产品管线比例在过去十年中一直在下降,2021年份额为20%,低于2011年的25%。

日本和韩国EBP公司的产品管线的份额较小。近年来,日本的占比一直在下降,目前为2%,而韩国的占比则略有增长,2021年为6%。

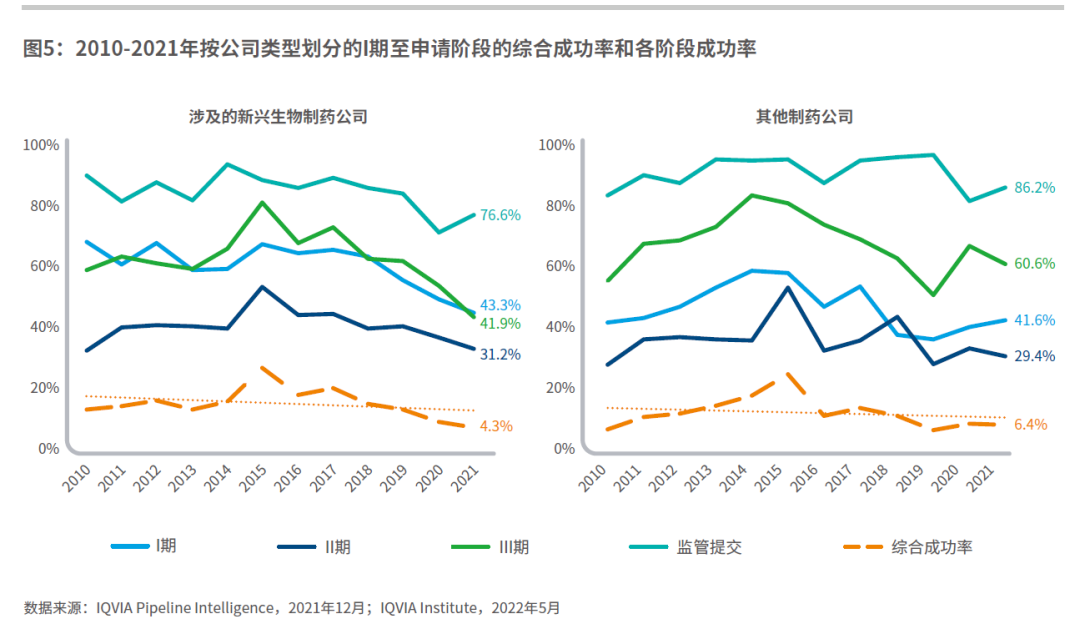

3、EBP研发的综合成功率

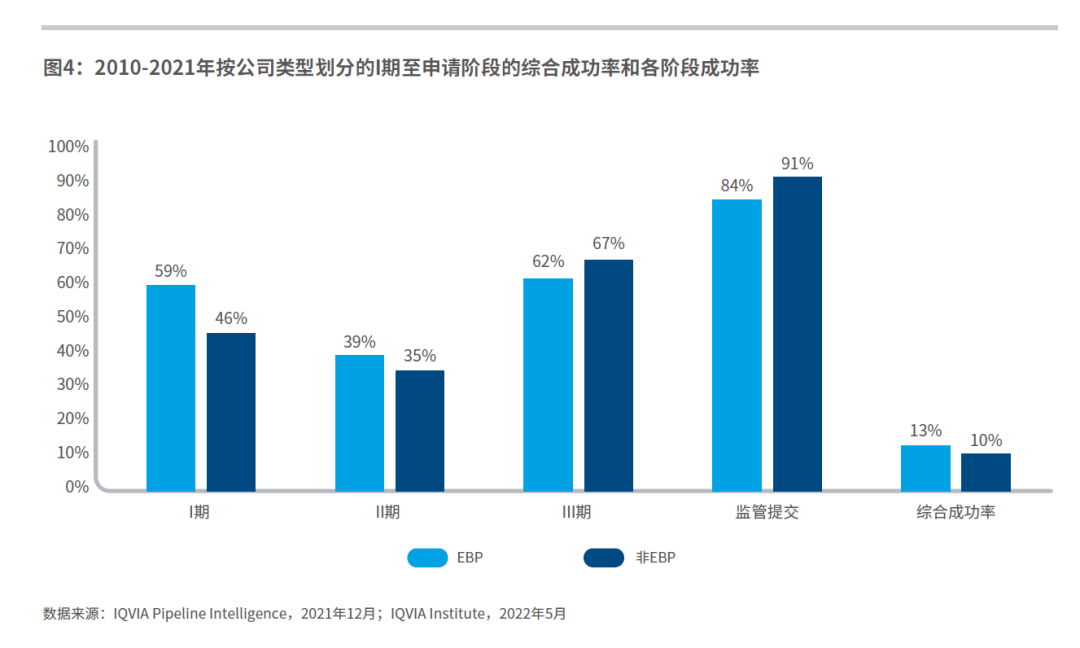

自2010年以来新兴生物制药公司有着较高的综合成功率,这一优势在早期阶段更为明显。

而近两年,新兴生物制药公司的总体研发成功率在全球范围来看略有下滑,这是由于一些初创的EBP公司在追求“高风险高回报”的项目,如研究新作用机制或下一代生物疗法。与此同时,大型制药公司开发产品的综合成功率近年来已趋于稳定,2021年的综合成功率为6.4%,但仍远低于2015年的23%。

4、加速EBP创新的“利器”

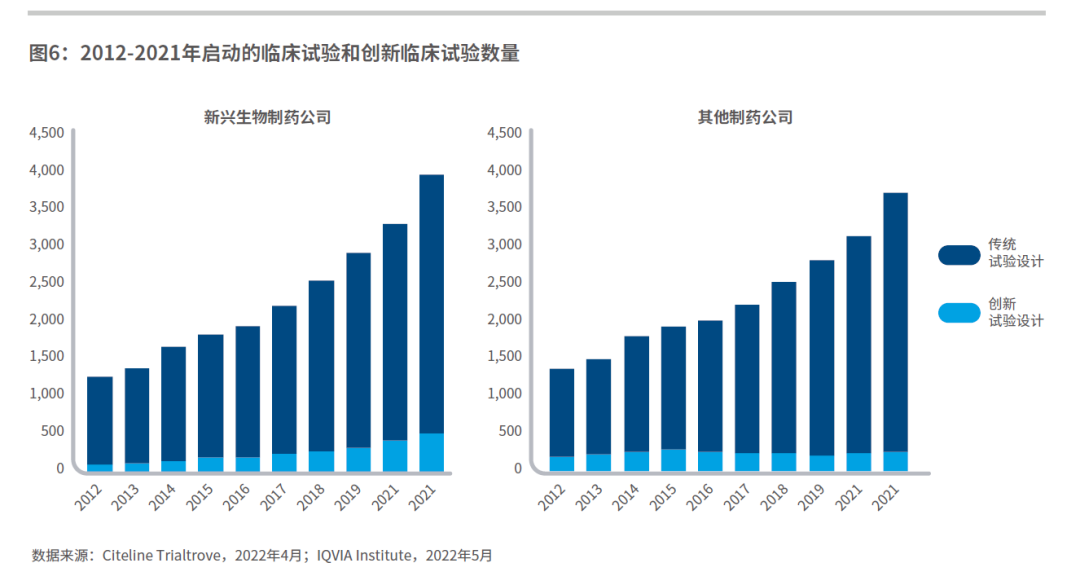

近年来,得益于灵活的监管,创新设计的应用日益增多,尤其是在罕见病或有重大未满足需求的疾病中。相比大型制药公司,新兴生物制药公司启动的创新性临床试验更多,而且这一趋势还在上升。

创新性临床试验在早期阶段可能需要更长的时间来设计和实施,但积极的临床数据可跳过后期阶段,极大加速监管审查和批准。采用篮式或伞式设计的创新性临床试验可产生更多样的关于适应症和/或药物的临床结果,有助加速候选药物成功上市。

此外,这些趋势也为部分成功的试验最终被交易和并购带来了可能性。

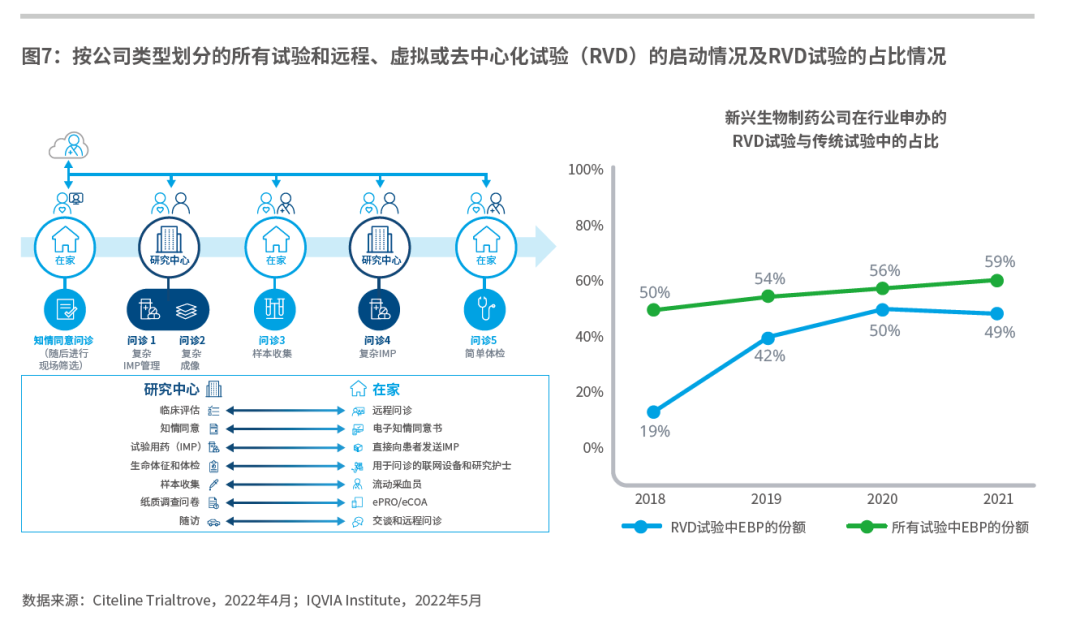

由于研究中心可能受到疫情的影响,或研究中心患者招募率较低,采用传统亲临现场的临床试验越来越受到挑战。因此,当在现实世界中开展研究遇到障碍时,远程、虚拟和去中心化(RVD)试验逐渐成为申办方和研究者的解决方法。

大多数试验包括RVD试验的某些组成部分,RVD元素也不断被纳入试验操作标准,尤其是在疫情期间。在某些情况下,RVD试验会影响部分试验操作,从而使一些流程更为便利。对于某些疾病领域来说,完全远程是可行的,尤其是那些更关注患者报告结局的试验。

2018年,行业中RVD的整体数量急剧上升,但是EBP公司在RVD试验中的占比较小。自2019年开始,该占比逐渐上升。EBP公司若能更充分利用RVD技术,将获得改善和加速试验的机会。

5、EBP的战略交易

过去五年,随着新兴生物制药公司参与交易增多,交易量一直在上升。2021年,新兴生物制药公司参与了90%的交易活动,高于五年前的81%。

其中,62%的交易是新兴生物制药公司之间的交易,不涉及大型公司,表明新兴生物制药公司之间的合作愈加紧密。这些交易涉及创新方、平台公司、服务商,以及成功收购其他公司的新兴生物制药公司。

产业资讯

产业资讯

细胞基因治疗前沿

细胞基因治疗前沿  2025-05-26

2025-05-26

74

74

产业资讯

产业资讯

药时代

药时代  2025-05-26

2025-05-26

72

72

产业资讯

产业资讯

Medaverse

Medaverse  2025-05-26

2025-05-26

71

71