产业资讯

产业资讯

MangroveHealth红树崊

MangroveHealth红树崊  2022-12-23

2022-12-23

2644

2644

原图我国新药临床研发平均增长接近11%,增速在全球不同国家和区域中最快。根据咨询公司BCG调研,我国大约1600家生物科技公司,其中有60-70家本土生物科技公司已在欧美市场进行临床研发和商业化布局。图:视觉中国

文|陈怡

清华大学医院管理研究院教授兼研究员

自2015年起,我国创新药发展驶入了快速跑道,如今已经基本形成创新药生态链,药品市场竞争格局也从国产仿制药和外资进口药,上升为国产仿制药、国产创新药和外资进口药三大板块。此外,我国新药临床研发平均增长接近11%,增速在全球不同国家和区域中最快。根据咨询公司BCG调研,我国大约1600家生物科技公司,其中有60-70家本土生物科技公司已在欧美市场进行临床研发和商业化布局。2019年,麦肯锡报告指出,中国“上市前临床研发试验数”和“上市新药数”对全球贡献率分别为7.8%和4.6%,中国从位居全球医药创新第三梯队上升到第二梯队,与欧盟、日本等主要国家同列。

不过,尽管我国创新药发展速度快,但要实现真正意义上的创新还要走较长一段路。相比已有超百年系统化研究创新药历史的欧美等发达国家,我国创新药发展起步晚,历史短。更重要的是,我们在建立创新生态体系的关键要素融合上,在源头创新、转化医学、创新文化、投资理念、监管和支付体系以及总体产业链结构等多个方面,与欧美发达国家还有很大的差距。当前,中国创新药总销售额在全球市场占比仅为3%,中国依然是一个仿制药大国。中国创新药企业研发投入比例低,源头创新能力弱,部分领域新药研发热点投资过度集中,赛道拥挤,同类药品竞争过度。

这种实质性的差距在2018年以来的投资热潮骤降后的今天,暴露得更加突出。尤其是受新冠疫情、药品控费措施、创新药融资挑战等等影响,再叠加医疗保险支付难和国际监管趋严,创新药市场整体进入了发展低谷期。根据General Biologic Investment数据,2022年,新产品许可引进和海外授权总和比例已经降到2021年水平上半年同期的50%,根据BCG数据,生物医药赛道的投资总额(PE/VC投融资事件)也比上年同期下降近一半,不少公司的港股跌幅超过80%。据2022年1-10月国家统计局数据,医药制造业同比增长为-3.8%,创新药融资和持续创新压力巨大。

未来几年,创新药发展前景如何?医疗保险控费是否长期可持续?如何激励研发创新药的动力?国产创新药的核心竞争力在哪里?本土企业出海能否打开另一扇门?从短期看,调整业务模式,确保和增加现金流,精简研发管线,加强合作,降低研发和商业化风险都是眼下企业层面应对困境的救急办法。但是,创新药产业发展更需要关注长期。

客观看待我国创新药发展所发挥的积极作用

客观地说,2015年到2018年短短几年创新药的探索,虽然经历波折,但带来的积极影响,对我国创新药今后的发展意义重大。

第一,国产创新药发展标志着我国开启国产“进口替代”新时代。

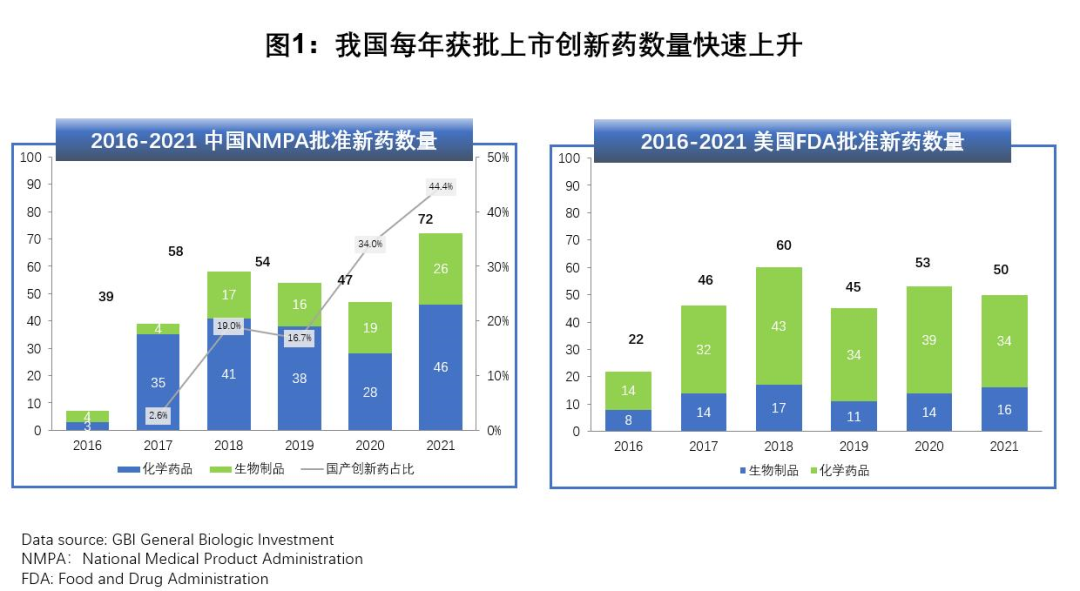

过去10年,国家重大新药创制专项政策引导、科技人才引进计划、药品审评审批制度改革,以及资本对Biotech投资的爆发性增长,对推动我国创新药发展发挥了重要的推动作用。2015-2021年是我国创新药发展的最快时期,也是创新药处于探索的阶段。2017年以来,国家药监局每年批准新药上市数量接近美国FDA数量,并逐年上升,其中,生物制剂占比接近30%(图1)。截至2021年,国家药监局批准国产Ⅰ类新药近90个,平均每年实现10个新药。这些国产创新药的研发上市,在一定程度上解决了我国部分药品的进口替代,实现了长期以来我国Ⅰ类新药在抗肿瘤领域研发上完全空白、极度依赖进口药品的局面。例如,我国在肿瘤免疫PD-1抑制剂治疗领域,国产创新药总体市场占有率已经超过进口PD-1(PhIRDA数据)。肿瘤免疫治疗PD-1抑制剂是近年来最广泛使用的抗癌新疗法,其主要通过激活宿主免疫系统来破坏癌症的免疫疗法。

国产创新药以较低的价格提供性价比更高的同类新药,在重要领域逐步实现进口替代对我国创新药的早期发展,提高患者可及性极为重要。我国患者对创新药可及性是我国癌症患者五年生存率从2010年30.9%提高到2020年40.5%的一个重要原因。国产创新药替代将成为今后一段时间的发展趋势。

第二,国产创新药发展加快我国创新药生态与国际接轨,提高我国患者获得最新治疗的机会

2015年,以《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》出台为代表的中国药审改革启动。随后五年,随着政策落地,我国医药产业创新蓬勃发展,更多的创新药企出现,更多资本涌向创新企业,更多的海归科学家回国,更多服务产业支持创新的政策出台。业界一致公认,这项政策是中国医药产业真正进入到创新时代的“敲钟者”,极大地激发了医药行业的创新活力。随后,2017年接轨ICH标准,2019年正式颁布《药品管理法》,2020年正式颁布新版《药品注册管理办法》,提出从监管新理念、新方法和新标准上为我国审批制度逐步与国际接轨,极大地盘活了科学人才、技术和资本等创新要素。

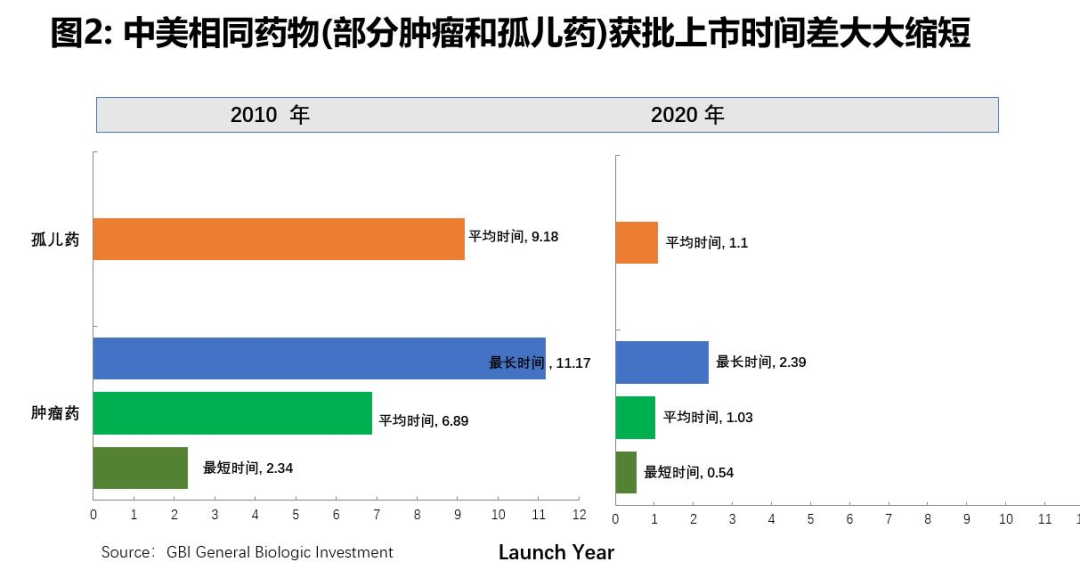

在癌症和罕见病新药领域,相同药品中美上市时间差已经分别从过去平均晚11年和9年缩短到现在1年左右(图二)。在早期研发方面,本土创新药临床时间之前都在同靶点原研药国际市场上市后才启动,现在,随着国产创新药企业快步跟随国际最新医药科技前沿,在一些重要药品研发上,本土与国际研发已经几乎同步。

值得一提的是,通过近年的快速发展,我国基因治疗产业链集群也在逐渐形成。在基因和细胞治疗研发领域,我国有424个项目处于不同阶段临床试验中,基因和细胞技术接近全球技术前沿,仅在美国之后,全球排名第二。

在医保层面,我国在医保药品目录准入流程和评审标准逐步接近以证据为导向按价值付费的国际标准做法。由于药物经济学工具和药品谈判机制的引入,以及缩短医保药品目录评审周期,创新药纳入国家医保目录的等待时间从过去的平均5年缩短到现在的平均1.5年。2017年以来,先后500多个新药纳入国家医保报销目录,及时惠及患者

在行业层面,我国创新药企国际化步伐加快,国际合作交易与日俱增。一是开展海外临床试验与国际质量标准接轨,二是海外引进和海外授权快速上升,海外布局拓宽盈利途径。三是海外布局以BD投资为主。根据General Biologic Invesment数据,2021年,我国biotech头部企业总交易金额上,对外许可在2021年超过了许可引进,总金额达158亿美元,同比增长84%说明了国产创新药在全球管线布局中的重要性,国际跨国公司对国产创新药的认可程度大大提高。

在转化医学方面,与国际相比,我国起步较晚但发展很快。根据第三方医学发展基金会信息,截至2021年,我国共有1165家药物临床试验机构,130家转化医学中心,其中包括五大国家级转化医学重大科技基础设施。在产学研深度融合上,我国已建立168个国家级高新技术产业园区。苏州生物医药产业园Biobay吸引了近35,000名高层次研发人才交流合作的创新生态圈。

第三,国产创新药发展以价格优势,促进中外药品市场竞争,让患者更可负担

在进口替代上,国产创新药发展对提升研发能力,降低临床开发成本和药品价格做出了不小贡献。过去,我国进口创新药在中国的平均价格比周边国家高出2-3倍,有的甚至更高。由于历史原因,作为补偿我国进口新药进入中国市场漫长的准入时间,早期创新药进入国家医保药品目录不需要降价纳入;这导致大批进口药品在进入医保目录时,不但不降价,而且长期维持较高药品价格,有些药品甚至过了专利期,由于“单独定价”资格,并没有受到“专利悬崖”的影响。重要的原因是市场缺乏同类同质量药品的竞争,当时,我国绝大多数仿制药品在质量疗效上上无法与进口药品PK,加上国产创新药缺位,导致进口药品价格长期居高不下。

2019-2020年的PD-1医保药品谈判引起广泛重视,是因为中外创新药首次在最新治疗肿瘤领域同台竞争。国产创新药的直接竞争,颠覆了长期以来进口药品在重大疾病治疗领域拥有独家药品市场和价格垄断的局面,重塑了创新药多元化市场格局。更重要的是,国产创新药的竞争在抑制外资进口创新药高价上发挥了积极作用。例如,根据RDPAC行业协会2019年的数据,已在中国上市的进口药品如K药和O药 ( Keytruda and Opdivo),一个患者年治疗费用大约在50万-60万元,中国价格已经考虑我国患者支付能力做了大幅下调,大约为美国市场同类药品价格的50%左右。由于有国产创新药的竞争,进口PD-1价格又进一步降低到大约20万-30万元之间(目前这些药品均有患者援助赠药方案)。

第四,国产创新药探索有助回归理性投资,建立创新文化,聚焦临床差异化价值

这轮投资浪潮有一个共同特点,大多数biotech公司CEO是科学家或临床研发背景出身。在研发阶段,相对更关注研发产品本身,尤其在fast-follow的研发赛道上更多时间花在拼融资,拼临床速度,拼上市速度。尤其在建立商业团队之前,对市场前景、患者需求和医保支付意愿了解有限。多数对后续商业化和市场准入可能带来的挑战往往在新药获批上市后,进入商业化阶段才开始关注,没有提前考虑到商业化风险。

因此,资本和企业在预期上普遍存在三方面的认知短板。一是投资创新药可较快带来高利润的回报。由于历史原因,我国长期以来药品保持很高的市场增长率、巨大的患者资源和较低临床试验成本等优势,导致行业过高地估计了创新药的投资优势。二是药品监管门槛较低,我国临床试验新药不通过率几乎很小。缺乏临床试验失败的经历,导致大家对新药研发的特点、难度和风险了解不足,过度追求短期盈利目标。三是对我国临床未满足的需求和医保支付意愿认知不足。过度放大的盈利期望值导致的是融资期的过高溢价、过高的估值和me-too新药过度竞争与新医保谈判控费趋严的矛盾。

例如中外PD-1药品刚上市不久,市场预测我国PD-1可以带来千亿市场的销售。但是,2019年以来医保全面控费政策下的医保谈判导致PD-1价格持续大幅降价,市场大幅缩水,PD-1从千亿市场迅速缩到百亿市场。那些早期通过自建工厂和商业化团队致力做成平台的biotech初创公司,前期新药的商业化失败经历直接影响到了后续投融资的信心。

虽然眼下的阵痛会触动创新信心,但是,两大方面的进步让我们看到创新信心不会由此“一蹶不振”,新的创新周期将在路上。

一是我们在认知上更为成熟。我们认识到,早期市场预期在新政冲击下已被证明是过于理想和乐观。今后的投资将会更加客观,更加理性,研发赛道选择更注重临床差异化和长期价值;创新药行业是政策严监管的行业,药品不具备100%的商业化属性,政策监管和干预是平衡创新药利益和患者利益的重要政策工具,企业把握药物政策导向是做成功创新药的必修课;和任何行业一样,创新药发展探索中出现的问题也是正常的。相对其他行业,创新药行业是一个更加复杂和富有风险和挑战的行业。只有研发投资理念回归新常态,创新药发展才可突破。

二是在认知上回归理性投资。首先,创新药发展是一个长周期、高风险和高投入、高科技和资本密集型的产业。药品研发规律表明,平均1万个开发的化合物只有一个能成功上市,平均每10个上市新药只有3个能获得盈利,平均一个新药研发成本在10亿-20亿美金,历经10年时间研发。其次,我国新药研发,临床试验和商业化能力,研发人才培养,科学家转型企业家,以及对国际规则把握等有了长足进步,也为今后做创新突破打下了良好基础。第三,我国创新药发展刚起步,也会经历仿制替代、创新替代和创新突破三部曲,也即麦肯锡在“2021年的中国新药发展展望”报告中提到未来三个可能的路径:可负担的创新(affordable innovation),有突破性的创新(breakthrough innovation)和有影响力的创新(enabling innovation)。越是创新的产品,越需要更多研发投入和聚焦临床价值,研发难度也越大,同时,监管政策也愈加趋严。

推动创新药发展需要理顺三大关系

中国正处于有能力做可负担的创新的阶段,要走向有突破性和有影响力的创新,即需要关注当下,更需要关注长远。从政策层面理顺以下三大关系,对提高市场的长远信心,把握政策发展可预测性是十分重要的。

第一,正确理顺好仿制药和创新药的关系。这需要在我国医药市场建立仿制药和创新药两个不同药品市场,采取不同价格管理策略和支付标准。

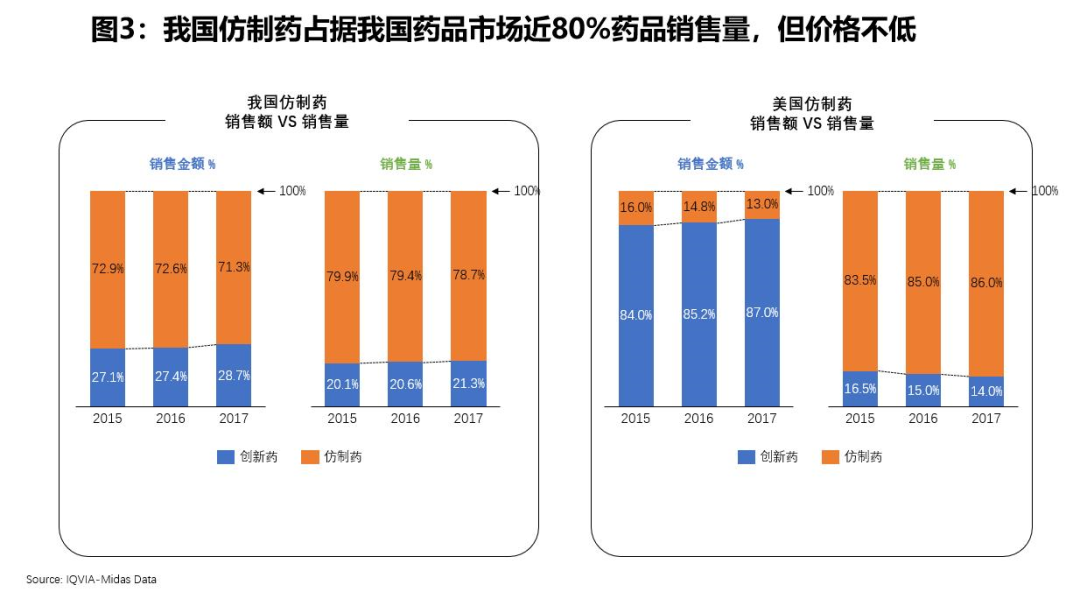

回顾过去三四十年我国制药业发展历史,由于仿制药门槛低,利润高,而创新药需要高投资,面临高风险,企业普遍创新动力不足,仿制药行业一直处于“多小散乱”的现状,全国曾一度超过6000个仿制药企,同一个通用名药品下出现上百家仿制药的情况在行业中很普遍,行业销售平均增长率高达20%-30%。根据2017 IQVIA年数据,我国仿制药销售量占我国药品市场约80%份额,却占用了药品总费用的约70%。大量药品开支花在仿制药上(图3)。

相反,美国90%的处方药是仿制药,但仿制药价格低,其费用占比不到处方药总费用的20%。基于2001年Standard&Poor’s制药行业调查,仅辉瑞一家的专利创新药年销售额就相当于美国11家仿制药厂家的总销售额。也是在过去的三四十年,基于1984年Hatch-Waxman Act法案的实施,美国确立了创新药和仿制药两个市场的不同定位和政策目标,并确保了首仿激励政策和创新药激励政策之间良好的衔接(如专利延长制度),由此造就美国成为了上世纪80年代以来,全球创新药贡献率最高的国家,全球每年近56%的创新药来自美国市场。

创新药市场的发展目标是确保创新药获得良好专利保护,通过一定的市场独占期、价格激励、研发投入激励和科技驱动形成体系,鼓励企业收回研发成本,回馈企业前期资本投入。创新药一旦过了专利期,政策体系就应该鼓励首仿。仿制药市场通过首仿竞争,降低原研药品价格,鼓励更低成本仿制药回馈社会和患者,解决广大患者“吃得起药”的基本需求。

目前,我国对仿制药价格政策是通过药品集采提高仿制药门槛,以药品质量和企业综合实力为竞争基础,导致原有不合理的利润普遍缩水,倒逼仿制药利润回归正常;从政策发展方向,仿制药市场的良性发展就应该是通过低价格撬动市场规模效益,企业获得发展壮大和提高产业集中度。与此同时,要实现对创新药的激励,还需要在创新药价格政策导向上通过溢价激励研发。现在,还存在以下问题有待进一步改善:现有的卫生技术评估对突破性的创新药按价值付费,基金影响指标占比是否过重;通过仿制药集采节省基金是否通过“腾笼换鸟”重新配置资源以支持创新药发展。

第二、理顺好药品研发端和医保支付端的关系。近几年,中国创新药新技术快速涌现,创新药研发与现有医保支付之间的矛盾变得更加突出,集中反映在以下方面:一是同类同质化药品获批数量越多,市场竞争格局越加剧,价格竞争越惨烈,谈判降幅大,谈判失败风险加大。2019年丙肝药品采取竞争性谈判规则就表明,同质化竞争导致最低报价药品纳入医保报销目录,平均降幅高达85%。二是昂贵新药获批越多如新型昂贵肿瘤药和罕见病药品,由于基金和疗效影响不确定性的风险,纳入医保目录的挑战也越大。例如,已经陆续获批上市几款昂贵CAR-T(细胞治疗法)和某些昂贵罕见病药品。

毋庸置疑,研发赛道拥挤、靶点扎堆、同质化竞争格局加剧和医保控费,加大了医保部门的谈判能力和降价力度。以肿瘤免疫疗法PD-1欧狄沃为例,纳入医保目录后的中国本土PD-1多适应证药品价格和疗程费用远低于欧狄沃国际平均价格,其单价(mg)和年治疗费用相当于欧狄沃在国际主要市场的10%左右。医保谈判价格创全球新低,医保控费下药品全生命周期严重缩短。

新药内卷严重,导致医保支付难、企业商业化难,造成资源重复建设和浪费,已经引发包括主要监管机构在内的各方的关注。

2021年7月2日,国家药监局药审中心(CDE)发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》的征求意见稿,给同质化药品设立更严格的通过率门槛。2022年11月8日,CDE再次发布关于公开征求《新药获益-风险评估指导原则》意见的通知,明确了对me-too药物加强审评审批监管。药监局的这些新政对及时处理研发端和支付端关系,以临床获益为目标的新药研发指导带来积极影响,为中国创新药企研发创造了更加有利的条件。

同时,研发企业也在努力缩小与国际同行的差距。中国头部biotech企业开展头对头的临床试验数量也在逐步上升,全球多中心试验参与度增加,相同创新靶点的国际差异缩小。例如,2021年4月28日,百济神州宣布BTK抑制剂泽布替尼在一项头对头(伊布替尼)全球3期临床试验的中期分析中取得疗效(主要终点)和安全性(次要终点)的积极结果,可以给患者带来更高的疗效与安全性。

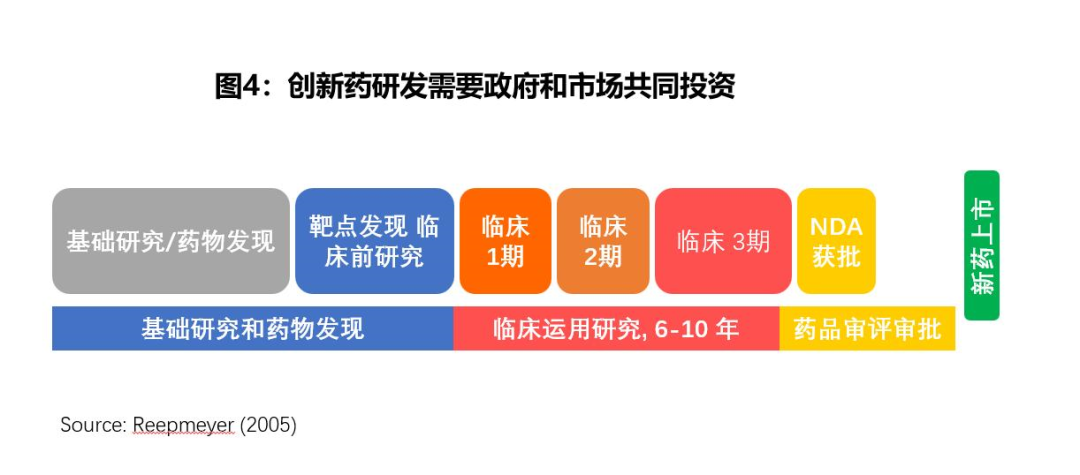

然而,中国创新药发展历史短、底子薄,尤其是新药基础研究的总体投入还很低,中国实现研发端创新突破短期内具有很大挑战。美国新药研发投入在政府和市场之间,有很好的分工和衔接,政府财政投入基础研究和药物发现,企业和资本市场投入临床运用研究开发,通过PPP模式共同投入支持研发端的创新药价值实现(图4)。我国近年来创新药品的投融资基本来自民营部门投入比例最大,政府投入比例小。根据OECD和国家科技部官方数据,中国基础研究费用占R&D支出比例为5%,有望在“十四五”期间达到8%,但是,离OECD国家平均17%基础研究占比仍有较大差距。

第三,理顺好医药技术创新和医保支付创新的关系。医药技术创新和医保支付创新的关系,类似“鸡生蛋和蛋孵鸡”。一方面,因为基础研究薄弱,中国新药的创新水平同质化现象严重,导致我们在短时间内很难有突破性的原创药(FIC,first-in-class)药品出现,医保对同质化创新药难以给溢价。另一方面,由于没有医保对高值药品的支付通道和价格激励导向,企业关注长期和突破性的创新药动力不足。因此,理顺医药技术创新和医保支付创新的关系至关重要,两者发展应相辅相成,避免我国创新药发展陷入恶性循环。

现阶段,我国医保支付创新明显低于技术创新,但是,支付创新挑战和改革远远比技术创新更加复杂,涉及环节和相关利益者链条更长。首先,2000年中期以来,从肿瘤靶向药物到今天小分子药物再到生物医药,新技术、新靶点和新机制不断出现;一个药品可以用于多个适应证,进行联合用药;现代信息技术使得个体化治疗、精准治疗、一次性治愈、远程医疗成为可能。国际成熟市场医保支付模式已经围绕日新月异的技术创新开展支付模式创新。今后,我国医药技术创新对我国现有医保支付方式带来的挑战将会加大,需要提前准备应对。

近年来,基于我国国情而开展了针对高价值创新药的支付创新,推出了普惠型商业补充医疗保险,参保居民在一定程度上实现了一些昂贵肿瘤药、孤儿药和细胞治疗技术的报销,能够缓解一些重大疾病的就医负担。但是,普惠险今后的发展是否可持续,仍需要关注,也有必要进一步做支付创新突破。

其次,2020年国家药监局为鼓励我国创新而设立的四个加快通道满足临床亟需新药,启动了突破性治疗药物程序、附条件批准程序、优先审评审批程序和特别审批程序。2017年以来,中国附条件批准上市新药和新适应证近60款,包括肿瘤、罕见病和心血管等治疗药品。国际实践表明,前端药监审批机制越创新、越突破,对后端医保支付带来的挑战越大。例如,附条件批准上市药品大多具有临床疗效不确定性和医保基金支付不确定性。同样,基因和细胞治疗,这些具有潜在治愈效果的创新疗法、个体化治疗,不但价格昂贵,而且在真实世界中存在一定临床疗效的不确定性,这对医保支付真正发挥战略性购买提出了更高要求。

由于缺乏有效避免新药不确定性的风险管理方法,现阶段昂贵创新药医保准入机会除了谈判降价准入,缺乏其它准入通道和选择。例如,2017年我国医保谈判以来,获批上市的昂贵药品如新型癌症药物和孤儿药包括一些临床获益高的创新药,会由于ICER阈值门槛以及价格和基金影响等评估因素,无法获得医保报销资格。

再次,各国创新支付协议发展较快,尤其在欧洲国家以政府主导的社会保险筹资模式下,创新支付协议即风险共担模式逐渐成为高值药品被纳入国家医疗保险的主要通道。据不完全统计,至2009年以来,全球每年至少有几十种由医保部门与药企达成不同风险共担协议。风险共担协议可以分为两类:第一类是以财务风险为基础的支付协议,从医保支付方角度,协议关注通过共担药品费用,降低医保支付交易的财务风险。第二类是以疗效为结果的支付协议。一是按疗效付费,P4P(Pay for Performance)降低医保支付无效或疗效不佳的药品费用,最大化地确保药品价格真实地反映其真实世界的临床价值。二是附条件报销准入(Coverage with Evidence Development,CED),这是在风险共担协议中被运用较为广泛的一种创新支付模式。

近年来,为推动临床亟需的突破性新药快速惠及患者,主要成熟国家均建立医保准入快速通道,就临床亟需、危及生命安全、突破性治疗、比较昂贵适应证所需用药,一般采取“先准入,先报销,再评估”的模式,采取基于真实世界临床证据的附条件报销的准入协议。

目前中国还未开展具体尝试。如何通过支付风险管理做到支付创新与技术创新同步发展?如何加快实现中国创新药高质量发展?这些问题的探索和解决已迫在眉睫。

推动我国创新药未来发展的思考和建议

第一,新药研发端。一是加强基础研究投入和加大转化医学体系建设,支持源头创新。通过建立创新机制,鼓励基础研究不但来自试验室,更多是从临床到实验室,从真实世界到实验室的新药研发过程。二是鼓励建立健康的研发生态圈分工体系,倡导创新药的社会价值最大化。随着创新风险加大,药品研发从实验室到医院病床涉及价值链的各个专业环节和投入,很难由一家企业至始至终完成。通过有效分工,加强企业之间合作,增加共同抗风险的能力,降低新药成本可以是未来创新药发展的共赢之路。

三是研发企业需要提前运用药物经济学方法论(Early HTA)于早期定位新药研发策略,以临床价值和实质性临床获益为研发导向,而不是仅仅以短期商业盈利为目的,提前合理布局研发赛道,把握医保支付意愿。基于药品全生命周期管理,研发端临床数据的收集不但要实现药监局新药上市要求,同时也应支持医保谈判药物经济学评估的数据要求。药品价值证据产生和持续沟通须贯穿在药品全生命周期的管理中。

四是提高研发效率,充分拥抱以AI为代表的新一代药物研发技术,把握我国丰富的患者临床资源,和高效率的研发技术平台,提高药物研发效率降低成本;在全球高投入高价格的新药研发模式带来的巨大挑战,如何探索可负担的创新药研发发展路径也应该是我国创新药发展方向。

第二,政策支付端

一是亟需建立一个以临床获益为目标的药品研发和按价值付费的创新药一体化管理模式。即前期风险管理可以通过提高创新药品审批门槛,后期通过价格报销机制,激励有实质性临床获益的创新药发展;同时有效降低同质化药品研发和商业化双重风险,加强医保部门和药监部门之间协调。

二是理顺政府和市场各自在创新药市场发展中的作用。推动创新药发展最重要的三大要素,资金投入,科研突破,和激励机制,离不开政府和市场共同发挥作用,在激励机制上,在政府行政主导下,加大鼓励商业保险发展,鼓励通过市场竞争降低药品价格。

三是建立高值创新药快速准入通道,通过社保或社保和商保融合模式,在临床亟需、临床价值高、危及患者生命安全的代表性药品中,积极探索符合国情的“附条件报销准入”和“风险共担”模式的创新支付协议。

人民对健康追求是持续做创新药的源头动力,创新药发展不能走捷径。未来的发展趋势取决于我们今日如何把握创新信心,在全球大环境的不确定性下,我国创新药生态环境确定性更需要得到提高,化危机为发展机遇。那么,对于医药创新中的高风险、高投入源头创新,需要持续加大基础研究的资金投入,展开医保支付体系创新,以实现“高质量”创新药发展,进而推动中国医疗体系的高质量发展。

产业资讯

产业资讯

研发客

研发客  2025-06-26

2025-06-26

34

34

产业资讯

产业资讯

医曜

医曜  2025-06-26

2025-06-26

34

34

产业资讯

产业资讯

医药投资部落

医药投资部落  2025-06-26

2025-06-26

33

33