产业资讯

产业资讯

同写意

同写意  2022-12-30

2022-12-30

2280

2280

重症高峰将至,新冠口服药一药难求。

26日,经多家媒体核实确认,北京近期将统一把Paxlovid配送至各社区卫生服务中心,由社区医生培训后向居民供应。继12月13日1药网等短暂地上线Paxlovid之后,近日,京东健康等互联网医院以及和睦家多地分院也开始开处方售药。

28日,一位知情人士向同写意确认,Paxlovid已由2300元一盒降至1890元一盒,但货源极其紧张,目前仍优先供应政府订单和医院订单。

在瞬息万变的疫情中,一项不变的原则是,如果此刻,有任何一款安全、有效的口服药能挽救生命,那么它应该被克服一切困难送到患者手中。如果有任何一款药物对患者的伤害大于获益,那么它应该被立即叫停使用。

群体意义上的战争需要群体意义上助力和衡量指标。以“一家”为单位的任何行动,在以亿为单位的感染潮面前都显得格外渺小而无力,任何一环的保守、滞后、止步不前都只能导向死结套死结,并最终远远落后于现实世界的需求,而当有限的资源向伪需求集中倾斜而不被阻止,那么真正被浪费的则是群体的时间、机会乃至生命。

1 感染海啸中缺位的特效药

2021年5月,所有口服药都还未问世之前,美国国家过敏和传染病研究所(NIAID)副主任Sarah Read曾这样憧憬新冠口服特效药之于大流行的作用:“我们真正需要的是在人们被检测出来感染病毒、在疾病极早期之时:给他们一种安全的口服抗病毒药物,立即开始治疗,防止他们住院,防止他们死亡,并减轻医疗系统的压力”。

中国曾被认为是新冠特效药的最后一块兵家必争之地。庞大的易感人群,3针灭活疫苗打底且接种高峰已过半年的免疫屏障,长达三年的新冠教育,不算富裕的医疗资源,每一个因素都能撬动一款新冠产品的渗透率。

一个半月前,一则不辨真假的解封小作文就能掀起二级市场新冠特效药股票的涨停潮,但在靴子落地的今天,一位分析师告诉同写意,“(对国产新冠特效药)已经不抱期待了”。

仍未能上市的特效药们即将错过人类最后一块新冠处女地中最大规模的一轮用药高峰:若无压平曲线的大规模干预措施,在未来三五个月内,R0超20的奥密克戎,在冬季和即将到来的春节返乡和返工大潮的催化下,会造成超10亿初次感染者。

市场的悲观不无道理。轻中症感染者曾是奥密克戎流行、临床终点由防治重症转变为症状改善后最被看好的用药人群,有分析人士曾预估无、轻、中症人群会像储备流感药物一样储备新冠特效药,20%的渗透率就能撑起百亿赛道。

但想象中的百亿市场在猝不及防的战略转向和对症治疗的现实下终成幻影。庞大的非高危无症、轻症、中症人群将被布洛芬、对乙酰氨基酚甚至连花清瘟们完成治疗。

药,人,病,窗口期稍纵即逝,中国的新冠疫情将在数月内改换天地。本轮感染潮过后,中国薄弱的免疫屏障会因群体感染和第四针的普及而被加固,恐惧中的无症/轻中症感染者等居家自主用药人群经初次感染教育后会形成OTC类药物使用习惯;高危人群经初次感染后的人群规模和免疫情况也会发生变化。

2021年,普克鲁胺们与Paxlovid们同步甚至更早进入三期临床,但在中国最重要的首轮感染之战中,尽管前线已炮火连天,但更多特效药仍陷在临床自证的泥沼中。据同写意不完全统计,目前中国尚有十余款新冠特效药尚处在临床中。

Paxlovid和阿兹夫定仍是指南中唯二的口服特效药。前者被用于“发病 5 天以内的轻型和普通型且伴有进展为重型高风险因素的成人和青少年”,后者用于“普通型新冠肺炎成年患者”,但在首轮感染大潮中,他们的使用仅限于极为有限的院内场景中。

同写意咨询了多地多家公立医院,各家特效药储备不一,院内对Paxlovid和阿兹夫定的使用也并未严格按照获批适应症区分,但绝大部分医院无法对院外人群开具处方。

在放开之前的11月,在河南某方舱,人手一盒的阿兹夫定被“用于18-60岁之间有症状的普通型新冠感染者.......空腹5片每日一次,每人5天的量,即日开始服用”。

同写意了解到,在阳性居家之前,方舱内焦虑水平较高的感染者为加快转阴也会服用。

但在感染潮暴发后,在重症高峰将至,在最需要特效药、也是特效药们本应大展身手的时刻,在高危人群罹难的时候,它们却不见踪影。

12月的前20天,全国有接近2.48亿感染者。26日晚,国家卫健委颁布《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》,要求县级以上医疗机构按照三个月的日常使用量动态准备新型冠状病毒感染相关中药、抗新冠病毒小分子药物、解热和止咳等对症治疗药物.......基层医疗卫生机构要按照服务人口数的15-20%动态准备新型冠状病毒感染相关中药、对症治疗药物和抗原检测试剂。

同写意了解到,目前Paxlovid在北京被划归北京医保甲类目录,不同级别医疗机构、不同类型患者报销比例不同。但在东部某省,阿兹夫定被划归至当地医保丙类目录内,属自费药物。

12月初,多地卫健委发文要求县级以上医疗机构按3个月储备包括但不限于一退两抗、中成药等新冠物资,但特效药仍是罕见物,同写意咨询了某两人口大省地方医院医生,得知两院均无特效药储备。

12月9日,西南地区某卫生院医生李青(化名),接到了Paxlovid和阿兹夫定的报量通知。这座小城已历经数次疫情侵袭,李青觉得已没必要使用特效药了,所以报了0。

疫情期间,卫生院积压了很多临期药品,只有感冒药被抢光了。在抢药潮之前,李青手上有十几位阳性居家的感染者,配备的药物是当地中医院贡献的中药汤剂,以及连花清瘟和双黄连口服液。

12月13日,在专家们“无症状不需用药”和“新冠只需对症治疗”的呼喊中,Paxlovid和阿兹夫定再次被挂网试探。作为处方药的它们被一再强调,有毒副作用,不得未经医嘱使用。

但在已历经多轮反复感染的海外各国,针对高危群体的新冠口服特效药必不可少。

在年初的感染高峰期,韩国政府为76万余人提供了Paxlovid,为24万余人提供了默克的Molnupiravir。

今年7月,澳大利亚拓展了Paxlovid和Molnupiravir的用药资格,70岁及以上感染者(不论有无症状)、50岁以上有2个高危因素的感染者以及18岁以上的免疫缺陷人群等在经评估后背会被提供抗病毒药物。

12月,拜登政府追加订购了370万个疗程的Paxlovid订单,在此之前,美国已向近600万需用药的感染者免费提供了抗病毒药物;11月22日盐野义制药Xocova获批,12月13日日本政府就追加了100万人份的Xocova订单,并宣布从本月15日起扩大对各地区医疗机构和药店的供应。

获批上市前后,Molnupiravir、Paxlovid及Xocova先后与MPP达成了协议,通过特许授权的方式提高低收入和中等收入国家中新冠口服药的可及性,其中,Xocova计划通过该协议覆盖117个国家,Paxlovid计划覆盖95个国家,而最先签订授权协议的Molnupiravir则有105个协议授权国。

但令人不解的是,中国仍有2.45亿高血压患者,2.26亿超重及肥胖患者,2.67亿60岁以上老人,3.3亿心脑血管疾病患者,1亿糖尿病患者.......当120热线被打爆,当感染者们挤满医院大厅、走廊,那些躺在家里、堵在路上、挤在医院门外的众多高危人群真的不需要服用特效药吗?

连制氧机都脱销了的寒冬里,防止重症转归的中国新冠特效药在哪儿呢?

2 如果非高危群体无需特效药

那他们在研发什么?

与挣扎在轻中症三期临床中的前辈们相比,李鸣(化名)少了太多焦灼。他参与研发的小分子药物A大概率不会面临先行者们眼下的困境,“现在就是,要么都不上,一上一连串儿,因为只要有一位先驱拿到了既能作出统计学差异又能被中国监管部门认可的临床指标,其他各家都可火速跟进,最关键的是探路者们要找到那个指标”,而当新入局的乘凉者们行至三期临床时,争议已有定论。

尽管大家心里清楚,这个指标最后做不出差异来也不代表化合物们没有抗病毒作用,做出差异来也不一定符合真实的临床用药需求,但差异显著的符号意义可以让这些化合物们可以像阿兹夫定一样快速地鱼跃龙门,“今年Paxlovid针对标准风险人群(未接种疫苗的成年人以及具有一种或多种进展为重症疾病风险因素的已接种疫苗成年人)的II/III期临床失败了,但你能说它对高危人群无效吗?一些药物即使被用到了一线你能说它有用吗?”

那个尚待验证的指标,在今年9月的一次新冠专题会议上,仍是被坚定地指定为“临床症状的改善”。类似于盐野义Xocova的获批适应症,但要求更严格。

尚在临床中的特效药们太需要一个能作出统计差异又被认可的观测指标了,李鸣并不认为临床症状的改善抬高了门槛,但各种无效临床的确反映了彼时最无奈的现实:监管、药企找不到一个支点来证明一款抗病毒药物可以抗病毒。

Xocova与Paxlovid同属3CL蛋白酶抑制剂,不过遇上奥密克戎、晚一年获批的Xocova已然配不上“特效药”的名头了。

在原始毒株至阿尔法毒株流行期间,“人民的希望”们被期待着可以“治新冠”,譬如可以替代激素解决细胞因子风暴;在德尔塔流行期间它们被用于“伴有重症高风险因素轻至中度的COVID-19 患者”的感染者,以降低重症率和死亡率。

而在奥密克戎需要对症治疗的今天,Xocova可以将一些感冒样症状的持续时间缩短1天——Paxlovid可以用于伴有高危因素的感染者,而Xocova只能缩短感染奥密克戎引起的鼻涕、喉咙疼痛、咳嗽、高烧、倦怠感这5种主要症状持续时间,Xocova的一项纳入了日本、韩国和越南1821名新冠轻/中度症状患者的三期临床试验结果显示,安慰剂小组症状消失耗时约8天,而服用Xocova的小组耗时约为7天。

Xocova这可有可无的“1天”来得并不容易。Paxlovid在标准风险人群中选择了“time to all targeted COVID-19 signs/symptoms”,失败了,但盐野义事后分析选择了5个主要症状,成功获批了。而国内要求的就是所有症状(与药物作用机制相关的症状之外,比如腹泻等不良反应)至持续消失的时间。

这“1天”或许可以满足某种象征性意义,但解决不了中国药企要为什么而研发新冠特效药的迷茫:感染者们症状不一,且主要症状相对集中,那我花大力气做十几种症状改善的临床意义是什么?医生们真的会为轻中症感染者早一天好转开出特效药处方吗?病人会为了提前1天好转用药吗?轻中症感染者们到底需要什么药?

药物研发者们也只能硬着头皮,忐忑地碰运气。

“新冠药物的开发思路无非是把患者体内的病毒载量降下来,把病毒清理掉,按理来说,对感染者临床的benefit是应该存在的,但现实是证明这个存在极其困难”,另一位新冠特效药研发者常青(化名)告诉同写意,尽管临床症状的改善一度成为国内、国际新冠药物临床终点的共识,但实际上,新冠作为一种自限性传染病,其症状测量的主观性非常强,受试者的临床背景和发病症状很难对齐,不同药物之间、不同症状组合之间基本不具备可比性。

常青告诉同写意,在参差不齐的症状背后,他们唯一可量化、标准化的测量指标是依然是降低病毒载量,加速转阴。

降低病毒载量、提前转阴1天,转阴1天,理论上可以满足实际存在的个性化用药和同情用药需求;也可以缩短新冠作为一种传染性极强的社会病的感染周期。

但对医生们来说,病毒载量是一个指向不明的biomarker。

尽管传染性极强是新冠的特点,但公卫专家们认为药物干预对控制传染病流行的意义“极为有限”,群体性干预依然要靠疫苗,尽管新冠疫苗们效果后置抢了药物治疗“重症、死亡”的任务,但治疗用药物不可能突破界限被大规模地用来减缓传播,临床医生们对于“特效药”的希冀,仍是对高危感染者进行早期用药干预,减少重症转归,高危群体的暴露后预防也依然被寄予厚望。

同写意了解到,国内一个千人规模的临床外包方案约2亿元人民币。在巨额投入和多变的新冠形势面前,没有人敢轻易断言,非重症、非高危转归之外的新冠抗病毒需求是不是皇帝的新衣。

尽管有接连不断的临床与真实世界数据证明,年轻、非高危群体使用新冠特效药后获益不大,但过去的一年多里,时间、金钱、有限的临床资源在源源不断地向轻中症聚拢。

常青认为,当下新冠药物研发急需共识,需要各方讨论清楚,特效药到底是为谁而研发,到底要解决什么问题,以及可能的解决路径是什么。

3 医生们如何使用新冠特效药?

医生们并不会局限于说明书或指南用药。

尽管现有新冠药物存在这样那样的争议,但比起药物滥用,临床更亟需解决的问题是无药可用。12月23日,某东部大省相关官员告诉同写意,该省全省Paxlovid储备量约1000盒,地方政府自发组织采购了270元一盒的阿兹夫定做辉瑞P药的“平替”,院内使用阿兹夫定防止高危人群重症转归。

而“病毒载量”“转阴”等临床观测指标,在医生们眼中并没那么实用。美国MD安德森癌症中心终身教授张玉蛟向同写意解释,防止重症转归,与“降低病毒载量,加快转阴”两个指标间是“相关但非必然”的关系。

临床上,感染者的病毒载量高,症状不一定明显,如阳性无症状感染者,病毒载量低症状也有可能很严重;一些高危人群即便是病毒载量低、感染后呈轻症,也应该进行抗病毒治疗防止加剧基础病;病人的症状和严重程度,除受病毒载量影响外,还与由病毒引起的机体的免疫反应有关。因此,病毒载量与感染者临床症状之间并非严格正相关。

若说病毒载量尚能反映病毒在感染者体内的增殖情况,那转阴就显得更鸡肋了。

临床医生并不会过度关注感染者是核酸阴性还是阳性,而是关注症状。张玉蛟向同写意介绍,其一位肿瘤患者感染后三个月虽未转阴但后期已经没有感染症状了,因此并未继续用药;部分感染者转阴后也会有一定的恢复期症状。

甚至核酸阳性与传染性之间也是“相关但非必然”,中国后期将Ct值大于35设为基准线,这仍是一个极灵敏的检测标准,阳性感染者在感染后期很可能已无传染性。

这一系列相关但非必然关系串下来,临床一线虽等药急用,但监管机构并没有贸然把批准的口子开到降低病毒载量作为指标上。

“轻中症特效药若是获批,相当于对所有人开放了一款类似于感冒药的普及性药物”,李鸣告诉同写意,(压力)堵在监管身上,“批,或者不批,压力都很大”。

常青则是提醒,特别对普通感染者来说,需格外注意药物的毒副作用,要让患者获益,“药物损伤不能大于新冠本身的危害,新冠小分子药物的安全性标准应该相对比较高,毕竟受试人群极为庞大。

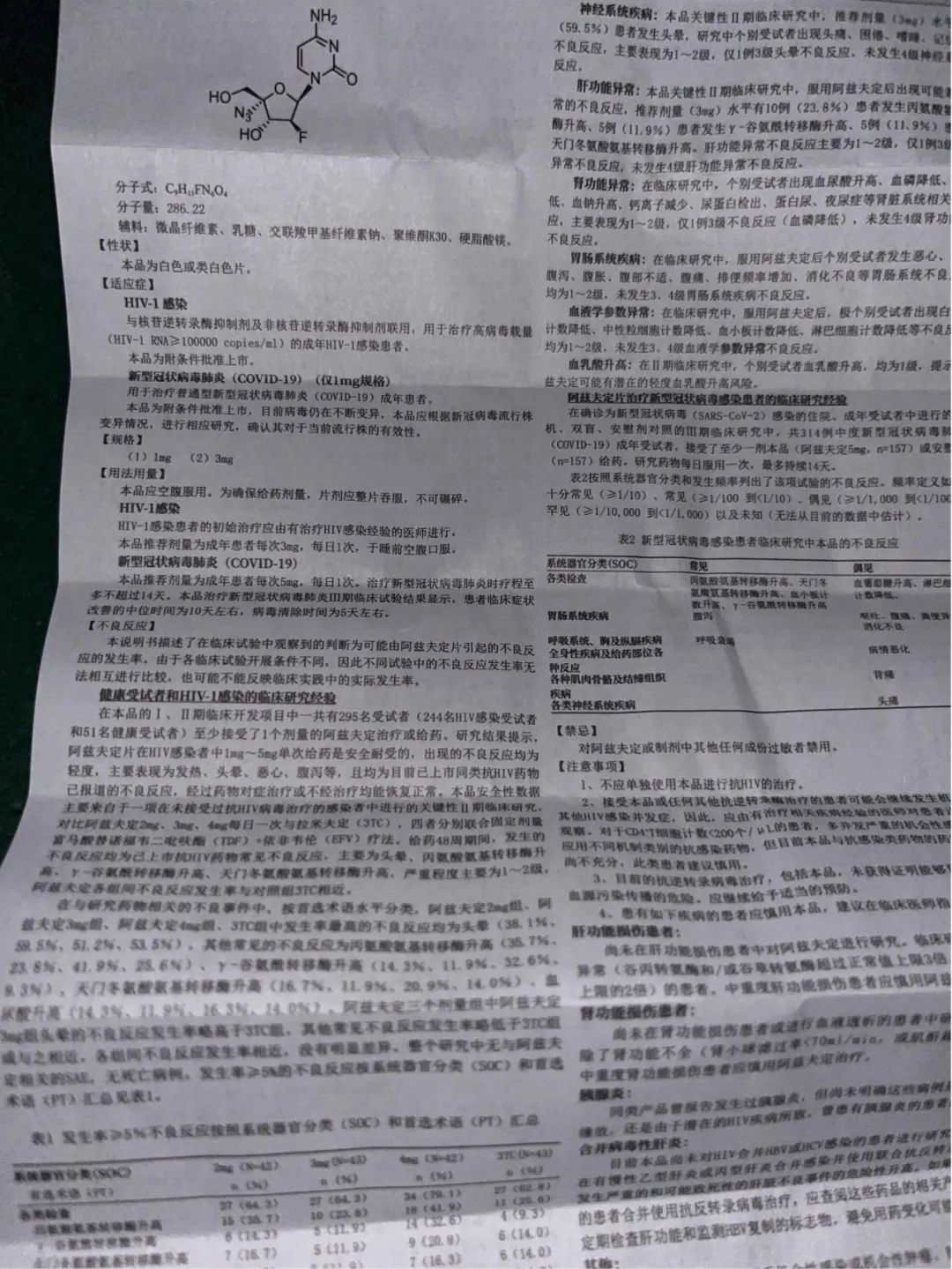

图 1 阿兹夫定说明书

但在最关键的高危人群中,共识是存在的:高危、重症感染者自身免疫系统较难及时顺利完成病毒清理,需要使用抗病毒药物进行辅助干预。

同写意了解到,Paxlovid以及阿兹夫定目前在中国临床一线的用途主要有两个:一是对高危人群进行干预用药,但这部分人群极为有限,只能限制在住院场景中的小部分有高危风险的感染者,而另一部分则是用于重症、危重症感染者的抗病毒治疗。

对于前者,在当下的新冠急性流行期,一线医生们的体悟是,高危人群感染后,要早用药早干预,3天之内使用抗病毒药物,“不论是进口的,还是国产的”,越早越好,而一旦感染超过7天,病毒大量复制,病人转为重症、危重症,此时再服用抗病毒药物只能是“看天赌命”。

过去一周内,包括深圳市第三人民医院院长卢洪洲、西安交通大学第一附属医院呼吸与危重症医学科主任李满祥在内的一线医生不断呼吁,老人、孕妇、慢性病患者等高危人群感染奥密克戎后要及时进行抗病毒治疗。

因此,一位病理学博士建议要从现实的困境出发,科学评估药物降低病毒载量的临床价值,在安全、循证的前提下,以有用论。

在有药可用之后,才是医嘱和处方的把关,张玉蛟提醒,即便是安全性出色的Paxlovid,也有严格的对症和禁忌人群,在用药规模较大的美国,医生经评估后,会为感染5天内的65岁以上老人、未接种疫苗者、肥胖人群、基础病患者,开具用药处方,不适合服用Paxlovid的禁忌人群可服用Molnupiravir。

4 错过了一个又一个窗口期

中国还会有新冠特效药上市吗?

常青手上这款化合物B的适应症原本覆盖了全部轻中重症,但奥密克戎时代重症病人极少,故而只能把研发重点转向了国内最挤但潜在用药规模最大的轻中症赛道。

奥密克戎流行后,“降低重症率”成了无药能抵达的终点。12月2日,广州市政府新闻发布会通报,本轮疫情中,广州有感染者16.27万例,但重症、危重症感染者只有4例。这样的现实数据再次向所有新冠特效药宣告:以降低重症率和死亡率为临床终点,就像大海捞针一般,得不偿失。

而现实也的确如此,在过去一年中,不止是B,以重症、死亡病例为分子的大部分新冠特效药临床很难获得显性结果。

但又有临床医生向常青反馈,免疫屏障较为薄弱的中国之所以前期重症率和死亡率低于全球水平,是得益于从核酸检测开始的早干预早治疗的包揽式管理,一旦管控措施撤销,形势必定会出现变化。

未来的A仍面向伴有高危因素感染者,在“全员生扛”的第一轮感染大潮到来前夕,李鸣这样形容A的命运:如若医疗资源够用甚至冗余,最终国内新冠的重症率和死亡率极低,那A也有可能像无数SARS药物一样被搁置;如若不然,高危人群的入组、审批进度就会被加速。但这就像薛定谔的猫,只有打开盒子才知道结局。

前无通途,后有追兵。在初代感染者即将大爆发的前夕,有跃跃欲试者扎堆入局。整个2022年,先行者们都处在无高危受试者、临床战线被无限拉长的窘境中,在此之前的德尔塔时期,中国本土感染者、重症者、死亡者寥寥,药企们不得不斥巨资进行海外临床。但在感染潮汹涌而至、医疗资源承压的当下,药物临床招募压力骤然释放,忙不迭的反而是PI们。

首发选手们错过的不止是中国的感染潮,还有疫苗和毒株留出的黄金临床窗口期。当下,除被真实世界数据反复证明的天选之子Paxlovid外,其他药物大都在拿着德尔塔的数据治着奥密克戎的病,而感染奥密克戎的非高危群体需不需要专门抗病毒治疗尚无定论、感染奥密克戎的高危群体临床试验又进展缓慢。故而,没有赶上德尔塔时期及时出数据的特效药们显得格外委屈。

新冠药物研发者们无意间被迫选择了一种正在形成中、极不稳定的疾病——新冠毒株在变,临床症状在变,流行地区在变,用药人群也在变......除了运气,似乎只有开启上帝视角的穿越者才能玩转这场时间游戏,才能在每一个关键时刻作出最正确的决定:最好是像Paxlovid那样趁人们还未接种疫苗,病毒也未明显减弱之时,毫不犹豫地集中一切资源专攻“重症转归人群”。

但宇宙第一药厂调动数千名科学家支持的底气,SARS期间的积累及其资源整合和协调能力,令小厂们、biotech们望尘莫及。

药物成本、供给能力是不得不考虑的现实问题。Paxlovid在院内被称为“两千三”,一个屡被提及的假想是,如果它23元一盒或免费供应,那实际用药情况会不会大不相同?

特效药们仍需要拿出具有说服力的临床数据向临床医生们、感染者们证明自己。Xocova于今年11月在日本获紧急授权上市,12月10日,盐野义就公布了首批药物使用和副作用追踪情况。

在新冠面前,一切认知的形成本就滞后于急变的世界。科学家们可以提出一万种可能性,然后等待时间验证其中的一种,但药物研发却需要实实在在的结论。

以结果论,中国的特效药们似乎总是落后一步。时间在药物临床这一环打了个死结,一项本本分分的药物临床期间,疫苗普及了,病毒变弱了,防重症的临床找不到重症,治轻症的临床还没做出结果患者们竟然就不需要抗病毒药物了,到头来,当医疗资源告急需要药物支撑时,才发现,医生们手中竟然什么也没有。

错过中国第一波感染潮只是眼下的遗憾。在过去的一年里,中国特效药们也错过了曾以为唾手可得的海外新冠市场。

2022年也被认为是全球新冠口服药市场的巅峰之年,奥密克戎引发的全球感染海啸带来了“空前绝后”的首轮用药人群。Paxlovid在今年前三季度实际销售额已超170亿美元,但GlobalData分析师Camila Dalitz 预测,由于疫苗加强针的广泛接种、反复的群体感染以及住院率的下降,其收入将从 2023 年开始下降。Molnupiravir在美国的分发量已开始下滑,据HHS的追踪数据,Molnupiravir近三个月的分发量与第一季度相比已经打了个对折。全球新冠药物研发热潮也已逐渐冷却。

临床和审批仍是时间的死结。李鸣确定A以及大部分小分子特效药已经赶不上中国第一波新冠用药高潮了。短短几个月内完成临床并获批上市,对一款化药来说,简直是天方夜谭。

但他的信念是,新冠不会一轮消失,中国一定得有一款自己的、被认可的新冠药物。只是患者永远无法被在感染期触摸不到的药物治愈,无论是远在临床中的,还是躺在在医院药房里的。

产业资讯

产业资讯

动脉网

动脉网  2025-08-06

2025-08-06

43

43

产业资讯

产业资讯

瞪羚社

瞪羚社  2025-08-06

2025-08-06

47

47

产业资讯

产业资讯

bioSeedin柏思荟

bioSeedin柏思荟  2025-08-06

2025-08-06

48

48