产业资讯

产业资讯

研发客

研发客  2023-02-07

2023-02-07

1795

1795

红杉去年出手最多,涉及细胞治疗、基因治疗等领域。75%的受访机构表示,细胞治疗领域将是2023年关注的最主要方向。

已经过去的2022年,多数人选择捂紧口袋,也有人在悲观中前行。“狩猎者”的嗅觉素来灵敏。追踪他们的足迹,可以看出哪些人依然对生物医药行业持有信心,以及他们正在对哪些赛道产生兴趣。

根据研发客统计显示,在2022年313起投融资交易中,红杉中国共领投了9家生物医药企业,涉及细胞治疗、基因治疗、大分子、ADC等多个领域,成为全年出手最多的投资机构。而曾经在生物医药行业大手笔布局的高瓴资本,则偏向AI领域。

差异化明显

在红杉中国的投资中,有3笔聚焦于基因治疗领域:与经纬创投共同领投凌意生物的近亿元prA/A+轮、华毅乐健的数亿元A轮,以及与博裕资本共同领投方拓生物1.6亿美元B轮。由此可见红杉中国过去一年的投资偏好。

此外,研发客留意到,2022年红杉中国还领投了辐联生物和药明博锐两家放射性药物公司。

辐联生物成立于2021年,是一家综合性的国际化放射性药物治疗公司,致力于打造放射性药物研发、生产和商业化的全产业链。去年,该公司完成了由红杉资本领投的近2.5亿元A轮融资。目前公司的管线中,包括前列腺癌、胃癌、胰腺癌、非小细胞肺癌等多个适应症。除前列腺癌产品进入首次人体试验阶段之外,其他产品均处于临床前或早期开发阶段。

去年11月,辐联生物以2.45亿美元收购Focus-X Therapeutics,强化以多肽为配体的放射性药物研发管线。今年初,该公司任命了新的首席医学官和首席科学官,以加快第一批靶向放射性药物进入临床试验的计划,以及加强在放射性核素药物偶联物(RDC)平台和治疗性药物的发现能力。

药明博锐由药明康德和北大苏南研究院共同发起成立,专注于肿瘤精准诊断与治疗领域的放射性核素靶向药物研发及临床应用。2022年,由红杉中国领投,药明博锐完成了近3亿元的A轮融资,计划加快推进多条自研管线的临床开发与注册,并加速研发中心、生产基地建设以及全球范围内的BD合作。

研发客观察到,2022年国内放射性药物公司开始崭露头角,除了上述两家企业之外,另有法伯新天、晶核生物、无锡贝塔医药三家企业在去年完成融资。

2022年,经纬创投与国投创业均有5次领投,阿斯利康中金医疗产业基金领投3次,且都不谋而合地聚焦了基因治疗、细胞治疗、核酸类药物三大领域。

而与过去几年的高歌猛进不同,高瓴资本在2022年相对稳健。从研发客统计的数据来看,过去一年,高瓴资本在一级市场专注早期和前沿,如高瓴创投5000万美元领投格博生物A轮融资。格博生物专注于新一代靶向蛋白降解药物。

综上,在去年,两家知名风投机构对于生物医药领域的投资差异化非常明显,也不难理解。其中,红杉中国由于早年在生物医药领域已经累积了相当成熟的投融资经验,对不同赛道有独特且前瞻的判断和眼光。因此,在行业低迷的情况下,依然能果断出手。

相比之下,高瓴资本更深谙财务流程管理之道,擅长帮助企业实现IPO的最后一步。但由于2022年不仅生物医药行业整体低迷,国内外资本市场表现也录得近年最差,因此,高瓴选择蛰伏为上,通过降低生物医药行业一级市场的投资数量来规避风险。

2023最热赛道

尽管对市场的预判始终不容乐观,但生物医药行业的投融资交易仍在继续。据研发客统计,2023年首月,行业共发生21起融资,可能受春节假期影响,较去年同期减少22起。其中,4起交易聚焦于细胞治疗领域。

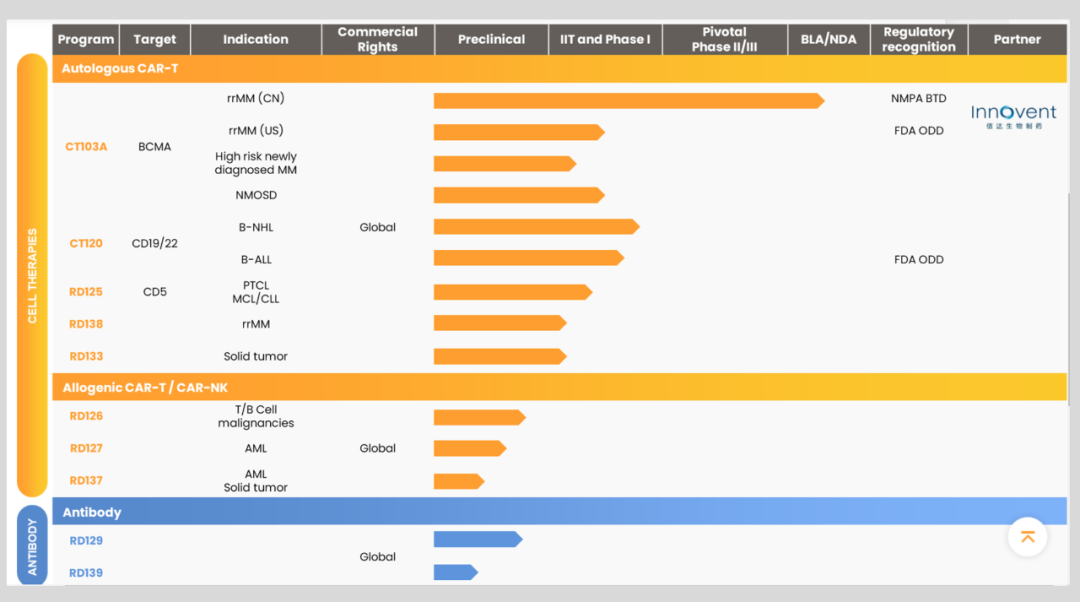

驯鹿生物在春节前完成了5亿元人民币的C1轮融资,由国鑫投资、倚锋资本、上海外高桥集团等11家投资机构共同参与,募得资金主要用于公司产品管线的研发和临床推进,以及核心产品伊基仑赛注射液(CT103A)的商业化运营。

该公司现有10个在研产品处于不同研发阶段。其中,伊基仑赛注射液是一款全人源BCMA嵌合抗原受体自体T细胞注射液,是目前进展最快的候选产品,由驯鹿生物和信达生物联合开发。在此轮融资公布不久之前,这款产品获FDA 批准,在美国开展针对复发/难治性多发性骨髓瘤的注册性临床试验。

驯鹿生物管线 来源|公司官网

此外,驯鹿生物的另一款候选产品CT120(全人源CD19/CD22双靶点CAR-T细胞注射液)已进入临床研究阶段,适应症分别为CD19/CD22阳性的复发/难治B细胞非霍奇金淋巴瘤和复发/难治急性B淋巴细胞白血病,并已获得FDA授予“孤儿药认定” (ODD)。

不得不说,细胞治疗的热度自2022年起持续燃烧。据研发客统计显示,2022全年生物医药投融资交易中,涉及细胞治疗领域共55起。其中,原启生物B轮融资获得启明创投和泉创资本领投的1.2亿美元,是该领域在2022年的最大一笔融资。

那么,细胞治疗能否在2023年继续升温?研发客就此向投资机构展开调研。75%的受访机构表示,细胞治疗领域是2023年关注的最主要方向,排在第一位,其次是ADC类药物。由此看来,该领域有可能成为2023年最热赛道。

然而,过热之后会否带来一系列新的问题,恐怕需要企业和投机者审慎思考。

产业资讯

产业资讯

MedTrend医趋势

MedTrend医趋势  2025-05-12

2025-05-12

120

120

产业资讯

产业资讯

医药时间

医药时间  2025-05-12

2025-05-12

122

122

产业资讯

产业资讯

研发客

研发客  2025-05-12

2025-05-12

121

121