产业资讯

产业资讯

IQVIA艾坤纬

IQVIA艾坤纬  2023-03-24

2023-03-24

3476

3476

1 中国医药临床研发走向高质量创新

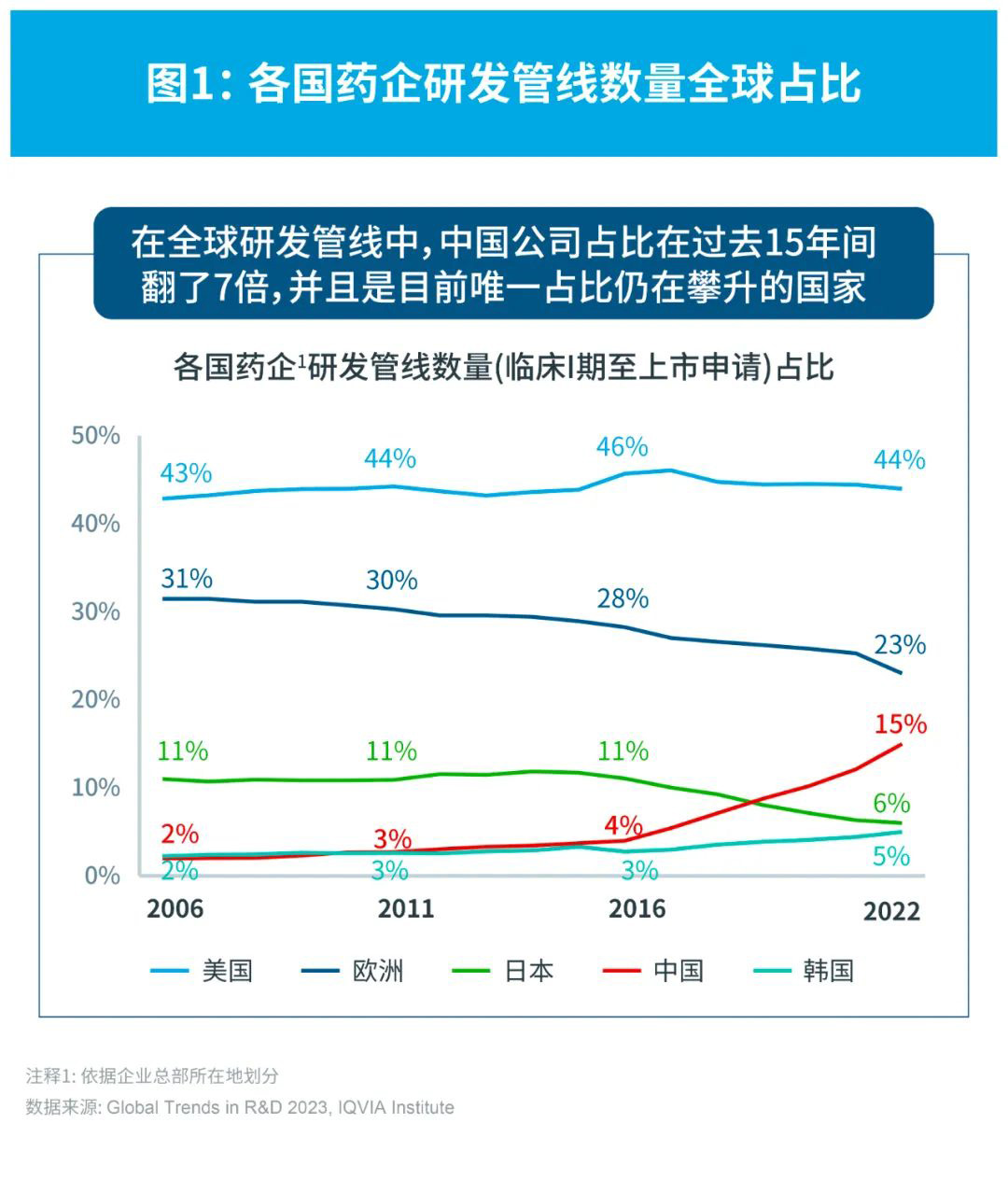

自我国新药审评审批制改革和医保药品目录的动态调整常态化以来,中国医药创新环境不断改善。2021年《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》将“进一步加快重点产品审批上市”作为主要任务之一;2023年2月,全国药品注册管理和药品上市后监管工作会议再次明确持续深化审评审批制度改革,加快临床急需新药、罕见病用药、儿童用药等上市速度,革新监管方式和手段,推动产业高质量发展。与此同时,全球生物制药新靶点频现、新技术迭起。中国公司在全球医药研发管线中的占比在过去15年间攀升了7倍,占全球研发管线比重逐年增加,其中各类下一代疗法均是重点发展方向。

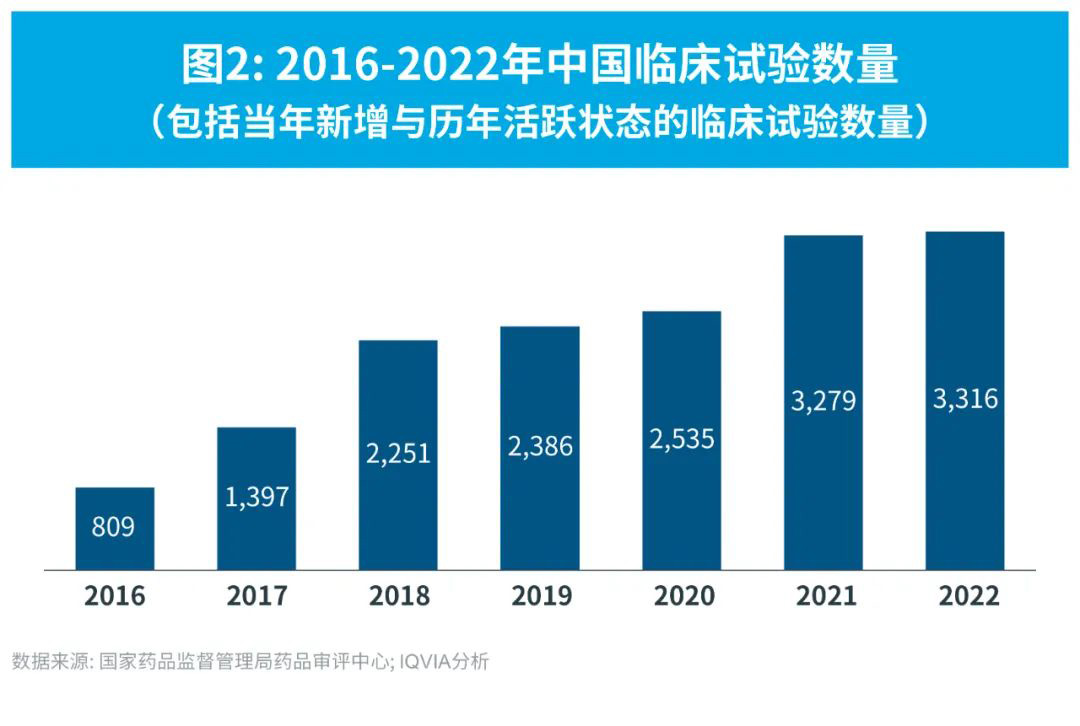

2020年以来,新冠疫情的大面积爆发和2021年7月国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》,对于临床试验的评估和启动产生了较大影响。面对日新月异的政策和商业化环境,中国医药企业通过积极调整管线布局、加速产品上市、提升整体商业化运作能力、布局国际市场等手段寻求更大的商业化空间。IQVIA认为,经历过调整期的大浪淘沙,从长期来看中国发起的临床研究仍将保持稳健、蓬勃的增长,高质量、高效率、国际化的特征也将显现。

2 提质增速中,中国药企临床运营仍存在诸多挑战

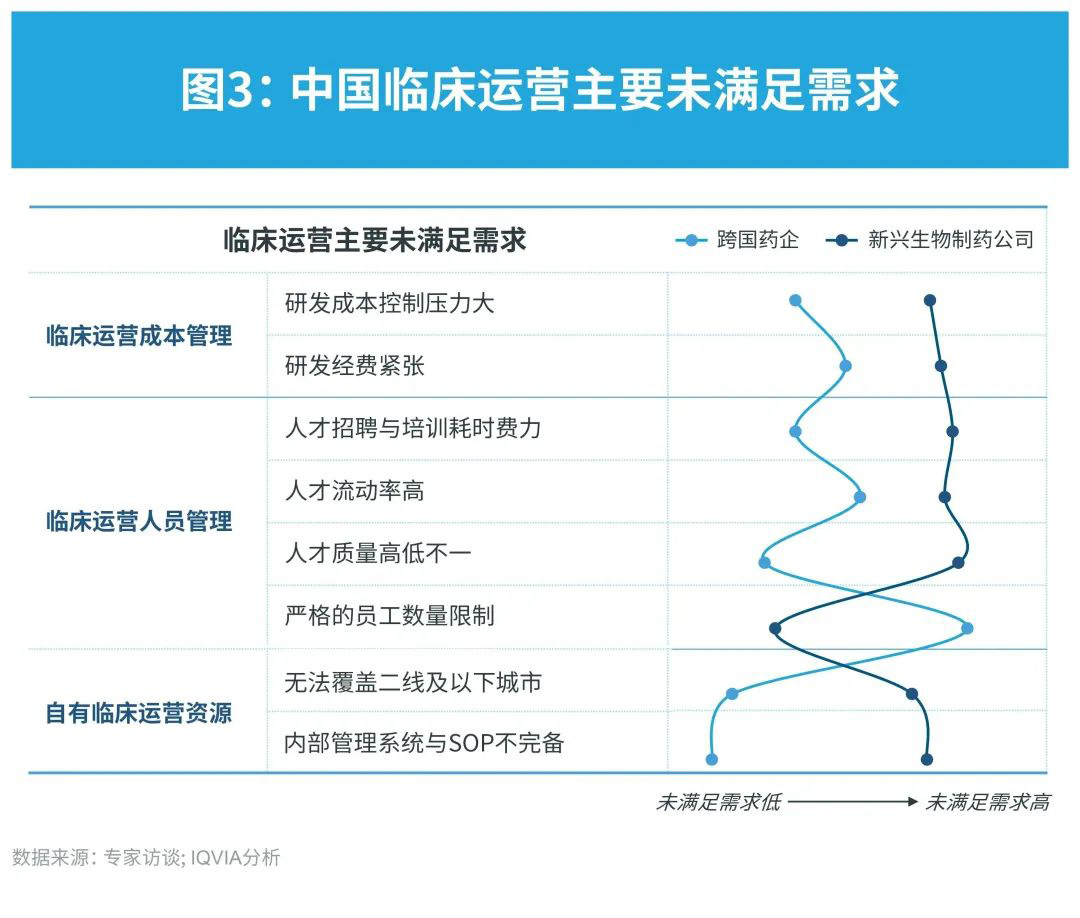

挑战1-研发成本增加:受过去新冠疫情,以及管线数量持续增加的影响,临床运营的成本仍在逐年上涨。尤其在热门靶点和疾病领域,许多临床试验依旧面临患者入组难、整体运营费用上涨等问题。

挑战2-研发费用紧张:创新药物商业化回报周期较长、融资环境受疫情影响仍有待回暖等因素,使得近90%接受IQVIA调研的本土新兴生物制药公司(EBP)均表示面临研发投入上的资金压力。对于2023年的临床研发计划,“管线结构调整优化”、“谨慎评估开展大型III期临床试验和执行方案”等成为频繁提及的话题。

挑战3-临床运营人才紧缺:如前文所言,中国以创新药为主的产业尚处于早期,人才储备不足以满足市场的需求。IQVIA调研显示,70%的医药企业高层反映人员质量参差不齐、人员流动频繁、人才招聘和培训耗时耗力是当前临床运营存在的普遍问题。

挑战4–新兴生物制药公司的临床运营团队架构、SOP仍有待完善:对于EBP公司而言,受限于公司规模和组织架构,在临床运营方面将面临更大挑战。对人才吸引力低、对于非核心城市的资源覆盖有限、临床运营&内部管理体系不成熟等因素使得EBP公司难以独立地高质量地开展临床研究。而随着未来临床研究操作标准逐步与国际化接轨、下一代疗法等临床研究项目日趋复杂,中国对高质量临床运营人才的需求将持续上涨。可预见的,巨大的人才缺口仍将存在。

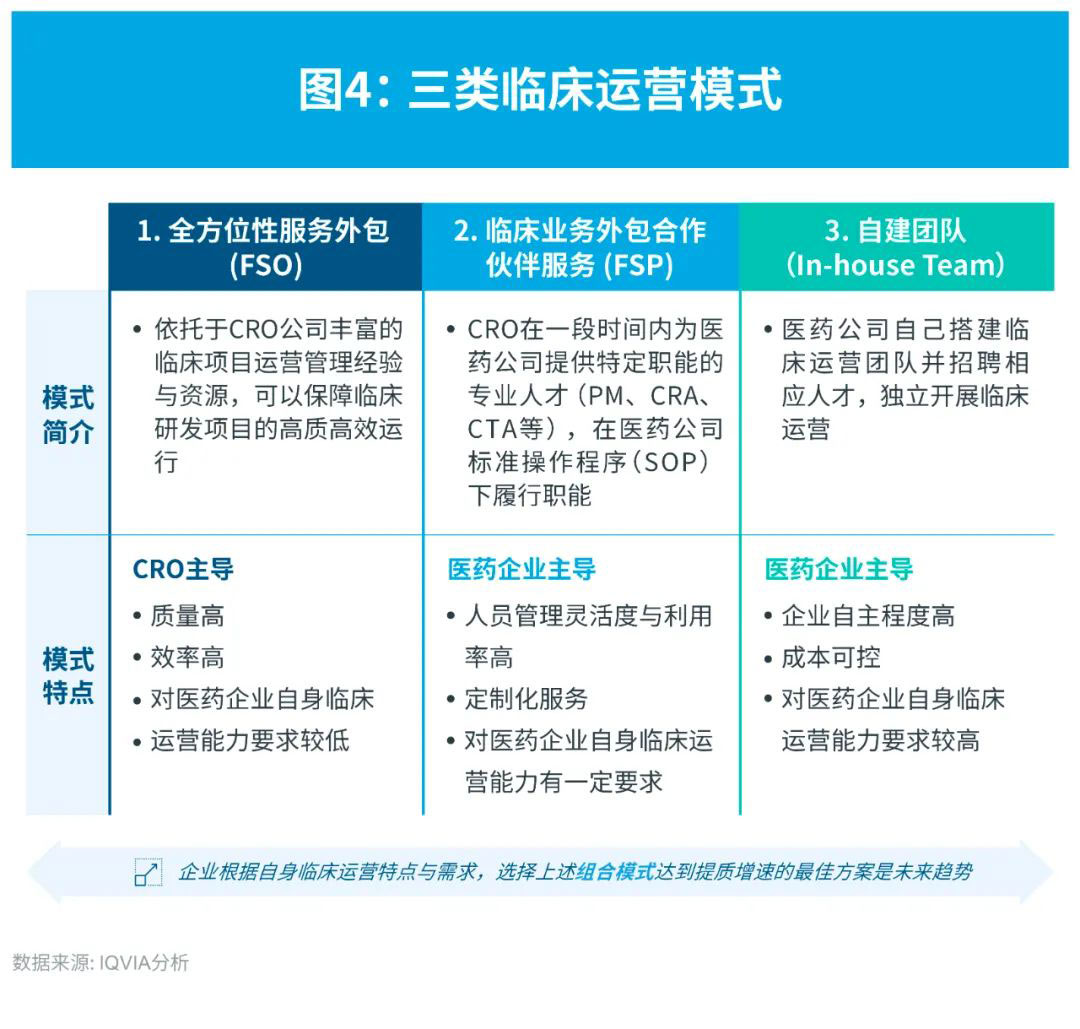

3 企业临床运营模式选择的考量与未来趋势探究

根据临床研究运营和执行主体可将临床运营模式可分为以下三种,全方位性服务外包(FSO, Full Service Outsourcing)、临床业务外包合作伙伴服务(FSP, Functional Service Provider)和自建团队运营。应对临床研究存在的挑战和困难,医药企业需要选择适当的运营模式以实现质量、成本、效率的多方平衡。

① 全方位性服务外包FSO

“高质量”与“高效率”是EBP公司开展临床运营时的核心需求。通常,对于EBP尤其是小型EBP公司而言,FSO往往是能保证临床研究的质量和效率的首选模式。相对于大型药企,EBP公司内部临床运营和组织架构管理体系尚不成熟,临床运营团队尚未搭建或者规模较小,短期内独立开展临床试验运营的能力较为有限。而激烈的市场竞争又要求EBP公司保持临床研发的高效执行以加速产品上市;与高质量CRO开展整体临床研究的外包服务合作、依托CRO公司丰富的临床运营和项目管理经验成为解决临床运营困境的最佳方案。

② 自建团队(In-house Team)运营

随着公司临床管线数量增加、研发团队架构与能力逐渐完善,使用自建团队开展临床项目使得公司能更好掌握临床研发的自主权,并激发临床研究和产品商业化销售的协同效应,进一步提升产品从研发到商业化的整体效率。

③ 临床业务外包合作伙伴服务(FSP)

在FSP模式下,CRO公司基于医药公司需求,在一段约定时间内为医药公司提供相应职能的专业人才(主要包括CRA、CTA、PM、SSU、QM、DM等),在合作伙伴或医药公司的标准操作规程(SOP)下履行职能,使得企业在自有团队规模有限或短期临床运营需求扩增的情况下灵活调整人员配置,保证临床研究的推进。相较于其他两种模式,FSP模式保证了企业对临床运营的自主管理,同时在提升临床运营人力资源配置灵活度、提升人员利用率上优势显著。

基于企业的需求,FSP服务可以灵活选择不同的交付方式,如按人员、按工时、按交付成果付费;也可选择多种定制化服务的不同组合,如临床运营、数据管理等单一职能的人才,或者选择临床运营整体团队构建服务、临床运营平台与资源支持等。

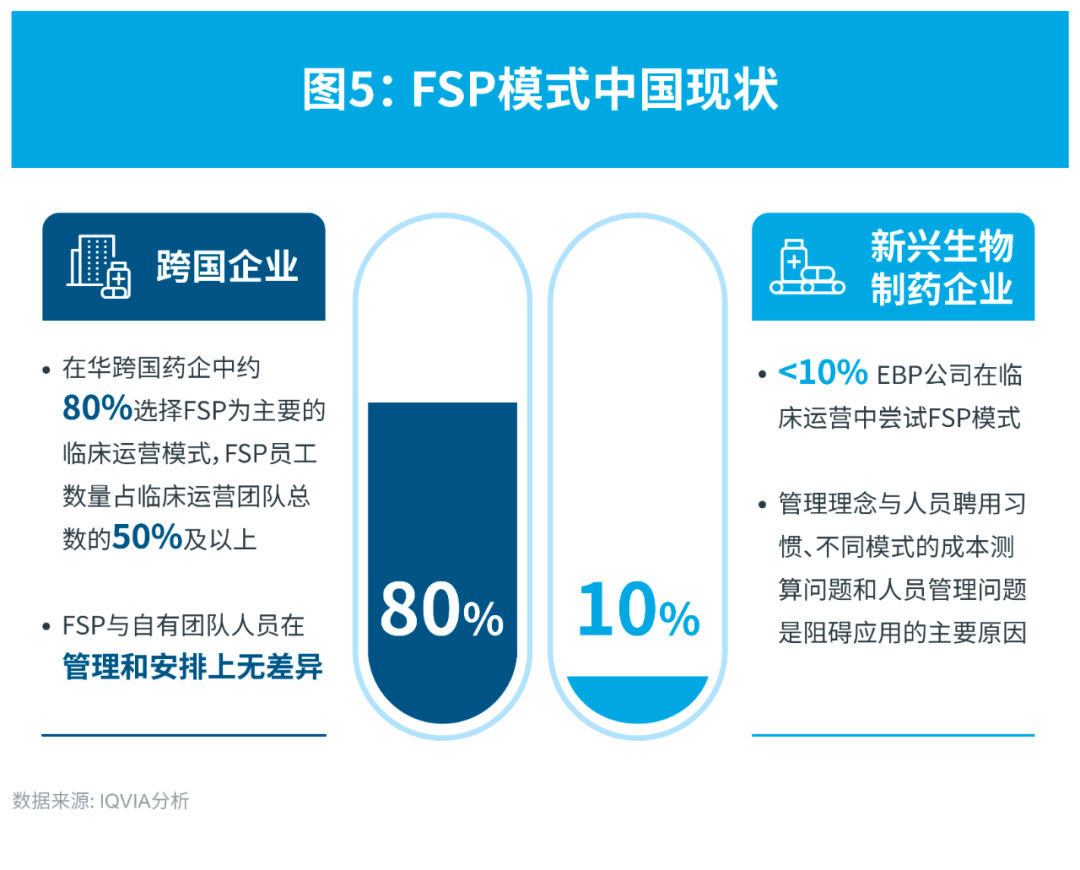

目前FSP模式已经在大型跨国药企中被广泛应用,在华跨国药企中约80%选择FSP服务作为临床运营团队的重要补充,第三方员工数量在部分企业中能占到临床运营团队总数的一半以上,并能与本土团队较好的融合与合作。在调研中我们也发现,越来越多的新型生物制药企业开始关注和尝试FSP的服务,比如在重点III期临床项目面临临床运营人员短缺、或者部分地区存在通过自行招聘难以短期内很好实现临床运营资源覆盖的情况。较大型的新型生物医药企业,如君实、基石、百济神州、和记黄埔等,均已完成自有团队与外部合作伙伴在国内外临床运营工作中的良好融合。

4 展望未来

在医药产业供给端从粗放转向精益高质的过程中,配合管线的创新升级,IQVIA愿与更多的中国医药企业携手创新,结合各自临床运营需求与特点,积极寻求人力、资金、资源配置最优的临床运营模式组合,实现临床运营的提质增速,进一步与国际化接轨,实现中国医药创新的从“量变”到“质变”的关键跨越。

产业资讯

产业资讯

MedTrend医趋势

MedTrend医趋势  2025-05-12

2025-05-12

76

76

产业资讯

产业资讯

医药时间

医药时间  2025-05-12

2025-05-12

78

78

产业资讯

产业资讯

研发客

研发客  2025-05-12

2025-05-12

77

77