产业资讯

产业资讯

识林

识林  2024-06-19

2024-06-19

1088

1088

上周,NMPA针对血液制品行业发出了三份有较大影响的文件:《药品生产质量管理规范(2010年修订)血液制品附录修订稿》、《血液制品生产智慧监管三年行动计划(2024—2026年)》、《血液制品生产检验电子化记录技术指南(试行)》。三份文件刚好形成了一个规划-规章-技术指导的层次,指向的都是同一件事 — 血液制品生产企业信息化。而其中《血液制品生产检验电子化记录技术指南(试行)》是本次信息化的具体要求的体现。值得注意的是,疫苗行业在2022年就开始符合定稿的《疫苗生产检验电子化记录技术指南》的信息化要求。本次的血液制品信息化也是必然走向。

为什么是血液制品

血液制品,特指人血浆蛋白类制品,是从人血浆中分离出各类蛋白制成的无菌制剂。在具有无菌制剂的固有风险之外,还因原材料是人源的血浆而增加了会被病毒污染的风险。因此血液制品也都和疫苗产品一样需要经过批签发程序才能出厂销售。

血液制品的生产链条包括了两个环节:单采血浆站和血液制品生产企业。单采血浆站是进行血浆采集(即原材料获取)的场所,因此血液制品生产过程的追溯要从单采血浆站这一不属于生产企业内的场所开始,增加了追溯过程的风险程度。

信息化的范围

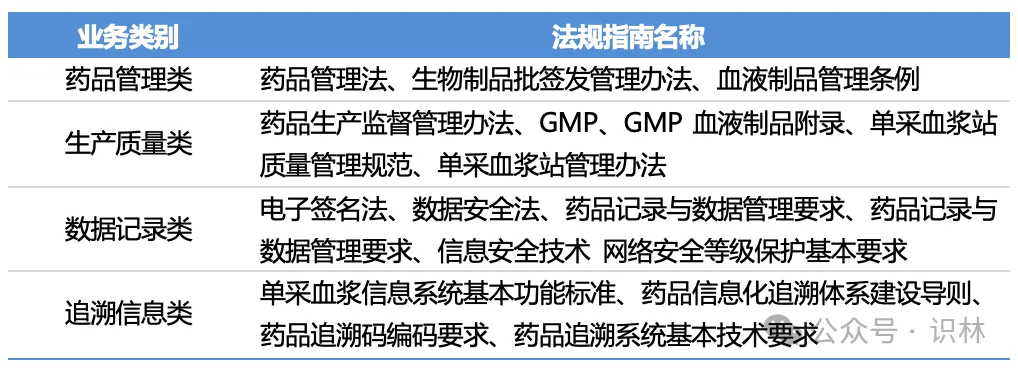

药品的生产企业一般都会进行一定程度的信息化建设,但是对于信息化建设究竟要做哪些方面、做到何种程度还不甚明朗。从这份指南中引用的文件(未全部列出)可以窥见信息化要求的范围:

可以看出,信息化要求是要结合药事管理、质量管理、数据安全、信息追溯等多个领域。

涵盖生产检验全过程

指南中对血液制品的生产检验的信息化要求覆盖很广。从时间上涵盖了从起始的单采血浆采集到最终的制剂放行的各环节;从空间上涵盖了车间、实验室、库房等不同场地。而且虽然指南的题目是生产检验,但其中的内容也包括了质量管理的模块。下图是对其中要求的内容的罗列。

对生产检验过程的改变

对生产过程的信息化是其中的重头,但并非简单将由人员手工填写批记录转变为在电脑/平板上填充批记录。这涉及到对物料和设备的信息化转化,简单说包括以下方面:

(1)物料:依据物料编码规程使用计算机化系统对辅料、原材料、包装材料赋予唯一物料编码,编码展现形式包括但不限于:一维码,二维码。建议通过扫描物料编码的方式对物料的称量、配料、转移、接收、储存和使用进行电子化记录。

(2)设备:应当采用信息化手段对生产现场设备进行合规性管理,对设备进行标识(如一维码、二维码等)。设备可以实现运行参数的自动化采集、监测和控制。如因一些原因限制不能实现自动化,应当采用人工录入或其他辅助方式(如照片或视频等)及时将生产及检测过程信息转化为电子数据。

在实现对物料和设备的信息转化后,再结合电子批记录,设定操作顺序和操作步骤间逻辑关联,控制各工序和岗位的生产操作,提供生产操作指导并规范操作人员严格按照工艺规程执行生产任务。

对质量管理的改变

在实现生产和检验过程的信息化,自然就会带来质量管理方式的变化。尤其是对以往企业普遍感到棘手的偏差上报和调查时证据不足的情况,可以对信息化做如下要求:

根据预设的标准自动捕获或人工记录异常情况,经确认为质量偏差的,根据工艺规程和操作SOP中的规定,记录生产过程中产生的偏差相关的电子数据,包括但不限于偏差事件描述、发生时间、紧急处理措施、受影响批次、偏差记录人和复核人。

信息化的趋势

虽然这份指南是对血液制品的信息化要求,但是在其他类别药品行业中并非没有类似要求。如细胞治疗产品行业也已经出现了这种类似的系统,即COC/COI(监管链/鉴别链)。它的出现背景也是因为细胞产品需要严格追溯细胞供者来源,避免污染和混淆差错。COC/COI有别于现有的药品追溯码的一大特点就是,它要求覆盖细胞产品的全过程,而且将产品信息和各业务部门的操作(如批准、传达生产计划等)结合。在CGT行业,由于大多数企业还在早期研发和临床试验期间,因此基本都没有真正搭建引用电子化的COC/COI,依靠一些独立模块的系统和纸质记录进行从供者到受者的信息追溯和管控。目前尚无对COC/COI的规范的定义和要求,市场上已有商业化的软件系统也多是厂家各自调研后开发,CGT企业在选择时也面临着选择困境。

从设计角度,在企业要降本增效的同时仍需控制污染和差错风险,必须要在企业内进行合理的信息化,尤其是对生产和检验过程,打破过往一些企业内部分生产细节只有少数操作人员才知道的尴尬局面。因此在其他一些高风险的生物制品行业,进行更高程度的信息化建设也许是一个必要的趋势。综合分析,血液制品已经开启了全面信息化的道路,CGT行业在有了疫苗和血液制品的经验后,可能会更快地开展信息化建设。

产业资讯

产业资讯

医药观澜

医药观澜  2025-12-16

2025-12-16

17

17

产业资讯

产业资讯

药智网

药智网  2025-12-16

2025-12-16

17

17

产业资讯

产业资讯

财经大健康

财经大健康  2025-12-16

2025-12-16

15

15