产业资讯

产业资讯

会会药咖

会会药咖  2024-08-08

2024-08-08

1615

1615

核药赛道长期以往都处于“不谈核药则已,一谈核药则令人处处惊叹”的状态。“创造一款好的靶向放射性药物,与其说是科学,不如说是艺术。”Advanced Accelerator Applications前CMO Germo Gericke说道。

核药领域正迅速成为出海的热门赛道,这主要得益于其在治疗上的创新性和突破性。利用放射性同位素的精准辐射,核药在对抗某些难以治愈的疾病中展现出了革命性的疗效。与此同时,全球人口老龄化和癌症等疾病发病率的上升,使得对这类新型治疗手段的需求不断增长,尤其是在肿瘤治疗等关键领域。

技术的进步和政策的支持为核药的研发和生产提供了坚实的基础,而一些核药产品在全球市场上的巨大成功,如诺华的Lutathera和Pluvicto,不仅验证了核药的商业潜力,也为后来者提供了宝贵的经验和信心。资本的涌入和国际合作的加深,进一步加速了核药技术的创新和全球推广。

核药的差异化竞争优势也不容忽视。它们在某些疾病领域的治疗效果具有不可替代性,为患者提供了更多的治疗选择,这种优势有助于核药在国际市场上获得广泛认可。中国创新药企的崛起,以及全球医药市场对中国创新药的日益认可,为核药出海提供了坚实的基础和良好的市场环境。

综合这些因素,核药不仅在治疗上展现出创新性,而且在全球市场需求增长、技术与政策支持、成功案例示范、资本推动、国际合作加深、差异化竞争优势以及中国药企国际化能力提升的多重利好下,核药领域被视为新的出海爆款赛道,预示着广阔的发展前景和巨大的市场潜力。

一、医药巨头正在

“核药”赛道上狂奔

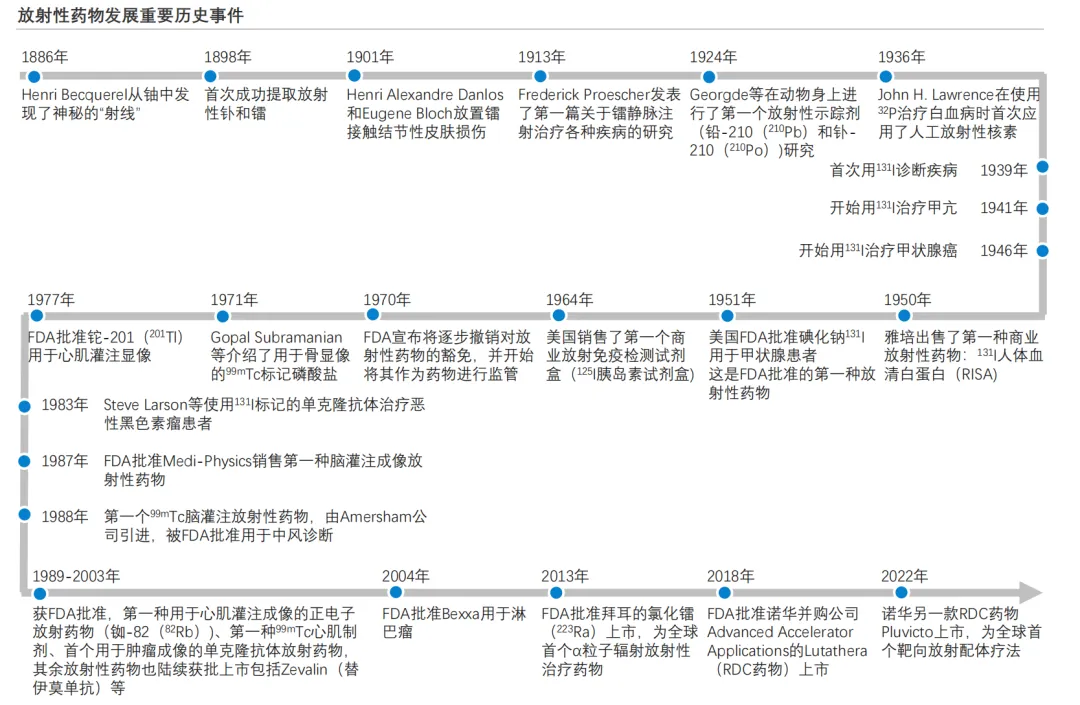

自1970年起,美国食品药品监督管理局(FDA)开始逐步改变对放射性药物的监管态度,取消了之前给予的豁免政策,并正式将其纳入药品监管的范畴。这一标志性的转变标志着放射性药物监管体系的正式建立和逐步完善。自此以后,众多放射性药物经过严格的审批流程,凭借其安全性和有效性,陆续获得了上市批准。这不仅为患者带来了更多的治疗选择,也推动了核药领域的持续发展和创新。随着监管体系的日益成熟,放射性药物的研发、生产和应用逐渐步入了规范化和系统化的轨道,为这一领域带来了更加稳健和广阔的发展前景。

(图片来源:Frost&Sullivan《中国放射性药物产业现状与未来发展蓝皮书》)

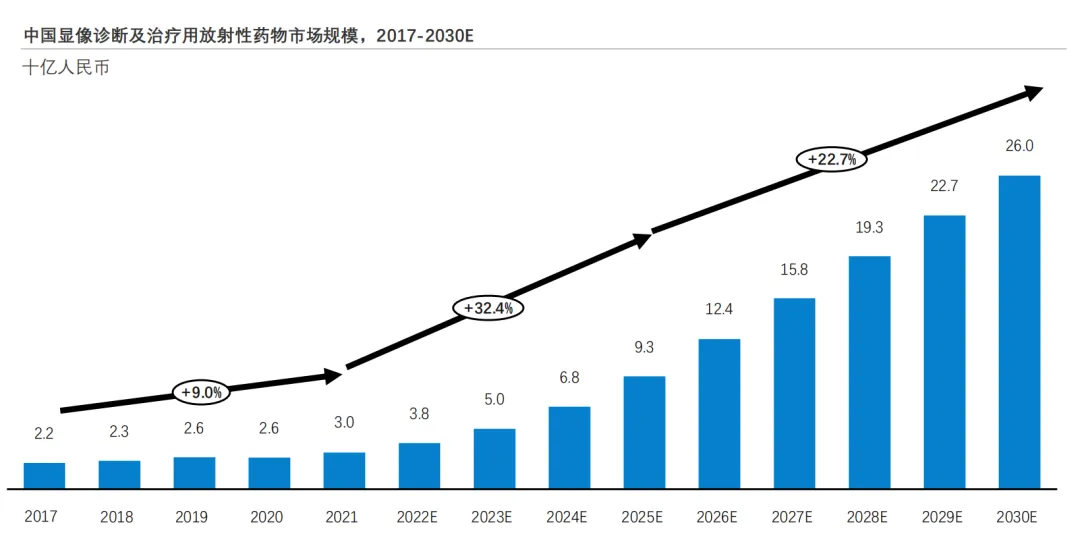

根据Frost&Sullivan数据报告显示:2017年,中国显像诊断和治疗用放射性药物市场规模为22亿元人民币,截止到2021年,市场规模已经增加至30亿元人民币,复合年增长率达到了9.0%。尽管在2020年到2022年期间因为受到疫情的影响,导致医院整体市场规模复合年增长率较低,但是销售上升趋于稳定。随着疫情的离开,以及中国放射性药物领域政策规划的推动,放射性药物的市场规模仍将在后续保持稳定增长趋势。预计2021年至2025年期间,中国显像诊断和治疗用放射性药物市场规模将达到32.4%的年复合增长率,预计2025年市场规模将达到93亿元人民币;而在2025年至2030年期间,中国显像诊断和治疗用放射性药物市场规模仍以平稳较高的复合年增长率继续扩大,期间复合年增长率将达到22.7%,预计到2030年,市场规模将进一步增加至260亿元人民币。

而与放射性药物相关的核医学设备市场也将在这一过程中迎来进一步增长,中国核医疗设备市场规模(包括放疗设备)预计在2021年至2025年期间维持15.3%的复合年增长率,2025年至2030年维持10.3%的复合年增长率,市场规模也将在2030年达到256亿元人民币。

(图片来源:Frost&Sullivan《中国放射性药物产业现状与未来发展蓝皮书》)

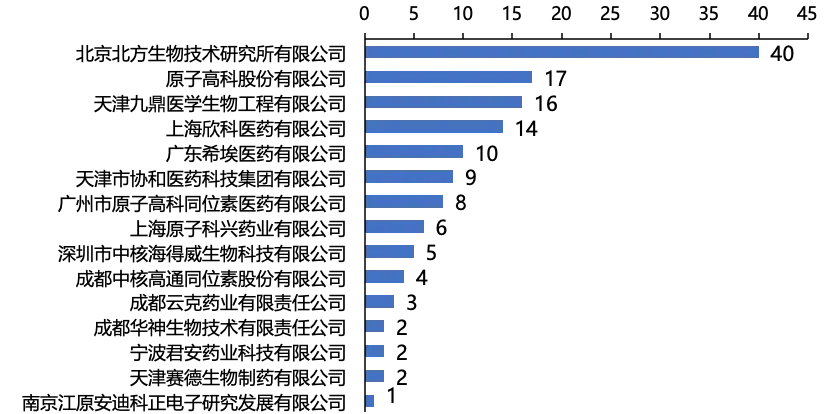

据药智数据不完全统计,目前国内上市的核药152个(按品种计),前15家企业占比91.4%。

(图片来源:药智网)

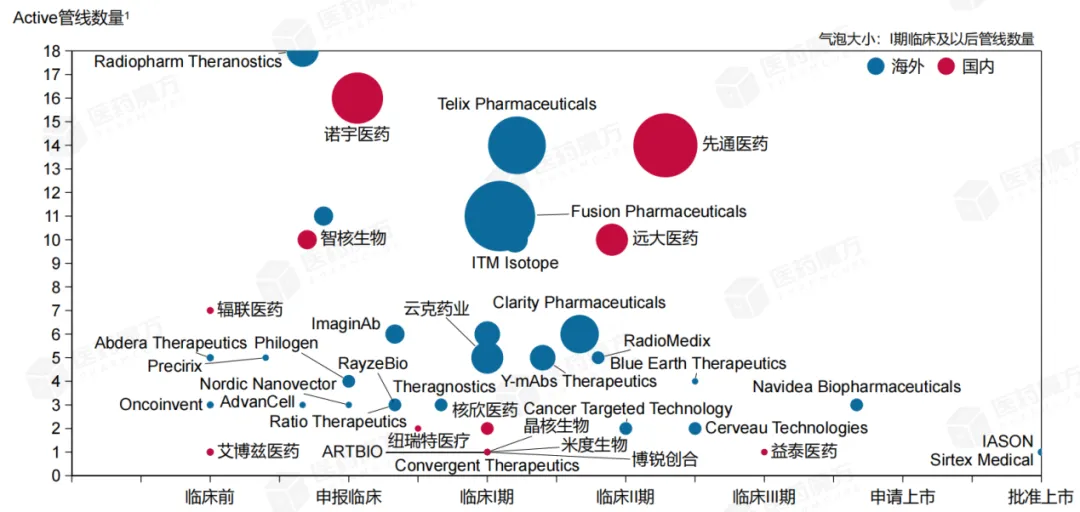

在近五年获融资企业中,Radiopharm和诺宇医药布局管线数量最多,但国内企业发展多处于早期阶段。

(图片来源:医药魔方《从“核”谈起:核药2.0时代的机遇与挑战》)

核药领域正在经历快速的技术突破和市场发展。以下是一些最新的技术突破和制药企业的布局情况:

1.技术突破:北京大学和昌平实验室刘志博研究团队在《Nature》发表了近50年来首篇放射性核素治疗领域的论文,成功开发出靶向共价放射性药物(CTR),这是一种颠覆性技术,在肿瘤诊治中取得了优异的早期临床研究数据 。

2.礼来的布局:礼来公司今年在核药领域进行了多次收购,包括与Radionetics Oncology的战略合作,推进GPCR靶向小分子放射性药物研发,以及与Aktis Oncology的多靶点发现合作协议,使用新型微蛋白技术平台生产抗肿瘤放射性药物 。

3. 诺华制药的进展:诺华制药在全球核药赛道上处于领先地位,其中国放射性药品生产项目已启动工程建设,投资总额预计6亿元人民币,并预计将于2026年底建成投产。其中诺华的Pluvicto是一款治疗性核药,用于治疗PSMA阳性的、经治疗进展的去势抵抗前列腺癌,预计其销售峰值将超过20亿美元 。

(图片来源:医药魔方《从“核”谈起:核药2.0时代的机遇与挑战》)

4.放射性核素偶联药物(RDC):RDC是核药靶向治疗领域中最具潜力的发展方向之一,诺华、拜耳、强生、BMS等跨国药企正在积极布局和研发RDC产品 。

5.中国同辐和东诚药业:中国同辐拥有17家核药房,东诚药业有14家核药房,它们是国内核药市场的主要参与者,正在加速布局以满足临床需求 。

6.远大医药:远大医药通过一系列收购并购迅速完成核药产业链的布局,包括与CDH Genetech收购Sirtex获得钇[90Y]微球注射液,与Telix集团签订合作协议,获得多款用于肿瘤诊断的创新型RDC药物在大中华地区的权益 。

这些进展和布局表明,核药领域正处于快速发展阶段,特别是在治疗性核药和RDC技术方面。随着技术的进步和政策的支持,预计核药市场将迎来更广阔的发展空间。

二、技术创新对核药出海的

推动作用

技术创新在推动核药出海方面发挥着至关重要的作用,具体表现在以下几个方面:

1.提升产品质量:技术的进步使得核药的生产过程更加精细和可控,提高了产品的纯度和稳定性,从而确保了治疗的有效性和安全性。

2.增强安全性:随着靶向技术的不断优化,核药能够更精准地定位到病变部位,减少了对周围正常组织和器官的损害,降低了副作用。

3.优化药物设计:新型核药如放射性核素偶联药物(RDC)的开发,通过将放射性核素与具有高度特异性的分子配体结合,提高了药物的靶向性,使得治疗效果更佳。

4.加速研发流程:技术创新还加快了新药的研发流程,缩短了从实验室到市场的时间,使得更多的创新核药能够快速进入国际市场。

5. 满足国际标准:随着核药技术的提升,产品质量更易符合国际药品监管机构的标准,为核药的国际化铺平了道路。

6.扩大适应症范围:技术突破使得核药可以应用于更多种类的疾病治疗,如神经内分泌肿瘤、前列腺癌等,拓宽了国际市场的需求。

7.提高生产效率:技术革新也提高了核药的生产效率和规模化生产能力,降低了成本,增强了在国际市场上的竞争力。

8.促进国际合作:技术创新吸引了国际药企的关注,促进了跨国合作和交流,有助于核药企业拓展海外市场和建立国际合作伙伴关系。

9.增强国际市场认可度:随着核药在国际临床试验中展现出良好的疗效和安全性,国际市场对这些产品的认可度逐渐提高,为核药出海打下了坚实的基础。

10.政策和资本支持:技术创新还吸引了政策层面的支持和资本市场的关注,为核药企业提供了更多的资金和资源,以支持其国际化战略。

综上所述,技术创新是核药出海的关键驱动力,它不仅提高了核药的质量和安全性,而且有助于获得更广泛国际市场的认可和接受。

三、国内核药企业在出海过程中的

竞争优势和面临的挑战

国内核药企业在走向国际市场,即“出海”的过程中,拥有多方面的竞争优势。首先,技术创新与研发实力是其坚实的基础。通过持续的技术革新,国内核药企业在一些关键领域已经展现出与国际先进水平相媲美的研发能力,为企业的国际化战略提供了强有力的支撑。

此外,国家政策的支持也是一个不容忽视的优势。中国政府鼓励并支持创新药物的国际多中心临床研究,这不仅为企业提供了政策上的便利,也为创新药的全球价值实现提供了广阔的舞台。同时,国内企业在生产成本控制方面具有天然优势,这使得其核药产品在国际市场上更具价格竞争力。

全球对核药的需求不断增长,特别是在肿瘤治疗等关键领域,为中国核药企业提供了巨大的市场机遇。然而,机遇总是与挑战并存。国内核药企业在出海过程中也面临着技术壁垒和激烈的国际市场竞争,需要不断提升产品质量和技术创新能力。

法规与标准的差异也是国内企业必须面对的挑战之一。不同国家和地区在药品注册、审批流程以及质量标准上的差异,要求企业必须具备灵活适应不同市场法规的能力。此外,知识产权的保护、文化差异的克服以及市场适应策略的制定,都是企业在海外市场取得成功的关键因素。

(图片来源:Frost&Sullivan《中国放射性药物产业现状与未来发展蓝皮书》)

临床数据的充分性和产品的市场认可度是核药企业在海外市场立足的基石。企业需要通过严谨的临床试验来验证产品的安全性和有效性,以赢得市场和消费者的信任。供应链的稳定性和生产能力也是保证企业能够满足国际市场需求的重要条件。

资本和投资是推动企业出海的另一大动力。尽管全球核药领域的融资额不断攀升,但企业在研发、市场推广等方面仍然需要大量的资金支持。因此,如何有效地利用资本,为企业的国际化发展提供动力,是每个企业都需要深思的问题。

综合来看,国内核药企业在出海的征途上,既要充分发挥自身的技术优势和成本优势,也要积极应对技术壁垒、法规差异等挑战。通过不断的创新和适应,国内核药企业有望在全球市场上实现更加成功的布局。

四、核医学产业链

核药产业链是一个高度专业化和综合性的系统,涵盖了从原材料供应、研发、生产、销售到医疗服务等多个关键环节。这些环节的协同发展对于整个产业的效率和竞争力至关重要。

纵观放射性药物研发生产全流程,核药行业产业链可分为三个环节:上游通过核反应堆制备、加速器生产及核燃料废液分离提取等渠道制备核素;中游由放射性药物研发、生产及流通企业通过技术研发、临床试验、生产等生产成品放射性药物;下游结合医疗机构提供的诊断治疗方案,为患者提供多样化、高效的诊疗手段。这种分工明确的产业链结构,为核药的创新研发和广泛应用提供了有力支持。

对于核药出海而言,一个完善的产业链尤为重要。它不仅能够保证核药的稳定供应和质量控制,还能通过协同效应提升产品和服务的国际竞争力。在全球市场上,一个强大的产业链将使核药企业能够更好地应对国际竞争,满足不同国家和地区的市场需求,实现可持续的发展和成功出海。

(图片来源:Frost&Sullivan《中国放射性药物产业现状与未来发展蓝皮书》)

五、国内外核药企业

成功出海的案例

在核药领域,一系列战略性收购和合作正在加速行业的发展。

7月17日,放射性药物治疗公司辐联科技宣布与生物科技公司SK Biopharmaceuticals签署了重要的对外授权许可协议,这一举措进一步证明了核药领域的吸引力和潜力。

事实上,核药行业已经吸引了多家跨国巨头的关注和布局。诺华公司在2017年和2018年分别以39亿美元和21亿美元的价格收购了Advanced Accelerator Applications和Endocyte两家核药公司,通过这两项收购,诺华不仅扩大了其核药产品线,还获得了Lutathera和Pluvicto这两款具有市场潜力的核药产品。Lutathera自2018年获得FDA批准用于治疗胃肠胰腺神经内分泌肿瘤后,上市次年便实现了4.41亿美元的营收。而Pluvicto在2022年3月获得FDA批准上市,用于治疗前列腺癌,展现出了强劲的销售动力,即便在产能受限的情况下,上市首年销售额也达到了2.7亿美元,2023年销售总额更是达到了9.8亿美元,同比增长261%。

其他跨国药企也在积极布局核药领域。例如,2023年10月,礼来公司以14亿美元收购了核药公司POINT Biopharma及其PSMA靶向放射性配体疗法PNT2002。同年12月,百时美施贵宝与核药领域的新星企业RayzeBio达成合并协议,以每股62.50美元的价格现金收购RayzeBio,溢价率达到105%,总股本价值约为41亿美元。

今年5月,诺华再次在核药领域发力,宣布将以17.5亿美元收购核药初创公司Mariana Oncology。

这一系列动作不仅展现了核药领域作为医疗健康行业新蓝海的吸引力,也反映了全球医药巨头对核药技术和市场的高度重视和快速布局。通过这些战略性收购和合作,核药领域正迎来新的发展机遇,有望为患者带来更多创新和有效的治疗方案。

六、未来展望

核药出海无疑是一条既布满挑战也充满机遇的道路。随着中国创新药产业的蓬勃发展,众多中国原研药纷纷走出国门,远赴海外市场寻求新的成长空间。这些药物中,不少携带着创新性和突破性的疗法,有潜力为全球患者提供更多的治疗选择。

然而,出海之路并非一帆风顺。首先,临床数据的充分性是核药能否成功出海的关键因素之一。例如,信达生物的信迪利单抗在2022年申请美国上市时遭遇挫折,主要原因便是临床数据不足。其次,监管审批的风险也不容忽视。和黄医药的索凡替尼在同年未能获得FDA批准,不仅造成了巨额成本的沉没,也可能对公司的国际声誉和后续出海计划带来负面影响。

除了监管风险,合作方策略的调整同样可能给核药出海带来不确定性。比如,百济神州与诺华的合作中,替雷利珠单抗的美国上市申请遭到终止,这无疑给企业的国际化战略带来了不小的打击。此外,即便药物成功上市,海外市场对新药的接受度如何,也是影响销售业绩的重要因素。市场接受度不足,可能导致销售业绩不达预期,进而影响企业的投资回报。

在核药出海的过程中,企业还可能面临知识产权和法律风险、技术和生产能力不足、文化和市场差异,以及资金和资源的巨大投入等多方面的挑战。这些风险的存在,要求企业在出海前必须进行充分的市场调研和策略规划,同时建立起有效的风险管理体系。

综合来看,核药出海需要企业在研发实力、市场调研、策略规划和风险管理等方面下足功夫。只有通过全方位的准备和精心的布局,企业才能在激烈的国际竞争中站稳脚跟,减少可能的损失,并最终提高出海的成功率。

参考资料

1.Frost&Sullivan《中国放射性药物产业现状与未来发展蓝皮书》

2.医药魔方《从“核”谈起:核药2.0时代的机遇与挑战》

3.其余素材来源官方媒体/网络新闻

产业资讯

产业资讯

动脉网

动脉网  2025-08-06

2025-08-06

43

43

产业资讯

产业资讯

瞪羚社

瞪羚社  2025-08-06

2025-08-06

47

47

产业资讯

产业资讯

bioSeedin柏思荟

bioSeedin柏思荟  2025-08-06

2025-08-06

48

48