产业资讯

产业资讯

赛柏蓝

赛柏蓝  2025-07-29

2025-07-29

488

488

2025年,对于众多医药投资人而言是苦尽甘来的一年,在经历了长达3年的调整期后,A股与港股的医药股终于迎来反弹时刻,压抑许久的做多情绪在接二连三的上涨行情中得到释放,A股与港股不少优质的医药公司股价从底部反弹一倍以上,更有两倍甚至三倍以上涨幅。

在这波上涨行情中,一个有趣的现象值得探讨——不少A股和港股的医药公司都分拆子公司上市,经历2025年上半年的上涨后,部分子公司的市值已经超过母公司,投资人明显更看好子公司未来的发展前景。

01

国有资本买买买,民营资本拆拆拆

相较于华润系(华润医药、华润三九、昆药集团、天士力、博雅生物……),国药系(国药控股、国药一致、国药现代、国药股份……),通用系(中国医药、重药控股……)等国有资本依靠后期并购起家,A股与港股不少民营公司则靠优质资产分拆上市扩大资本版图。

如果说国有资本在二级市场是“买买买”的思路,那么民营资本在二级市场就是“拆拆拆”的思路,复星系、科伦系、微创系、威高系等上市公司是其中代表。

相较于国有资本的财大气粗,民营资本更需要利用资本杠杆来助力自身企业发展,通过分拆上市,可以将优质资产剥离,给予子公司更高的估值,同时充分利用二级市场的融资路径,如IPO募资、可转债、定增、配股、战略配售、大宗交易……

当然,子公司分拆上市是把双刃剑,辩证来看,好处在于增加融资手段,通过多样化的融资手段补充公司日常经营资金,让投资人在投资选择上增加可选性;坏处在于容易使母公司“空心化”,核心资产分拆上市,会导致投资人将主要精力集中在子公司,母公司沦为控股集团,核心业务的估值由子公司支撑。

02

子公司分拆上市的幕后逻辑

通过分析A股与港股的代表性公司,可以一探医药行业的估值定价逻辑。

从不同视角分析,可以发现每家公司都有自己的目的——从资本运作角度来看,分拆上市本质是一种“资产置换”与“估值重塑”手段,部分港股上市的医药公司,由于港股流动性、交易活跃度等问题,会将优质资产注入A股,试图获得更高的估值,代表公司有石药集团/新诺威(石药集团将创新药业务注入新诺威),中国生物制药/浩欧博(浩欧博目前仅是一家小体量的体外诊断公司,未来预计会承接中国生物制药的创新业务)等。

以二级市场的估值体系而言,未来富有想象力的资产,A股投资人向来不吝给一个合理的估值。

从资本杠杆角度看,分拆上市是为了撬动更多的外部资金来支持子公司发展,代表公司是微创系和威高系,微创系一拆五的操作至今无人能够超越,由于母公司微创医疗缺少足够资金,依靠分拆上市,通过二级市场募资来支撑子公司的发展。

威高系的两大A股上市公司威高骨科和威高血净,在医疗器械领域都属于红海市场,骨科集采+血透集采,致使公司经营面临巨大压力,需要外部资金输血维稳。

当然,还有一个重要原因,微创系和威高系相关公司,在二级市场上市前,都引入了一级市场投资人,上市也是为了一级市场投资人的退出,毕竟资本组局的本质是为了获利。

从资本资源角度看,分拆上市是引入外部战略股东,复星医药/复宏汉霖引入卡塔尔投资局,为复宏汉霖的中东出海奠定基础,科伦药业/科伦博泰引入默沙东,BD交易与股权投资深度绑定,科伦博泰积极出海。

由于二级市场的特殊性,部分母公司/子公司不是直接控股关系,股权上穿,会发现实控人/控股股东是同一个自然人/产业集团,由于业务协同性以及上市时间顺序,从广义角度来说,依然可以视同为“母公司”与“子公司”的关系。

备注:市值截止至2025年6月27日收盘,数据来源于上市公司年报

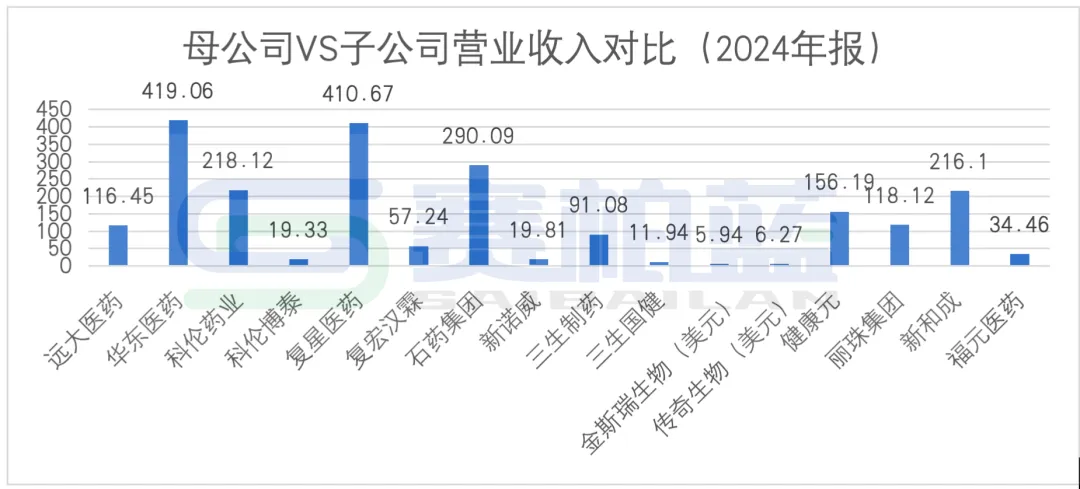

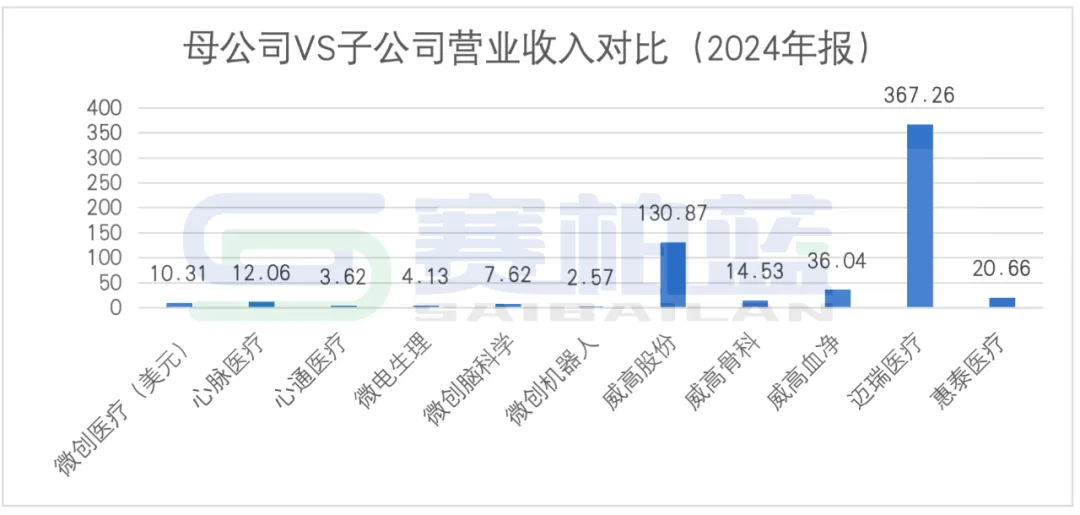

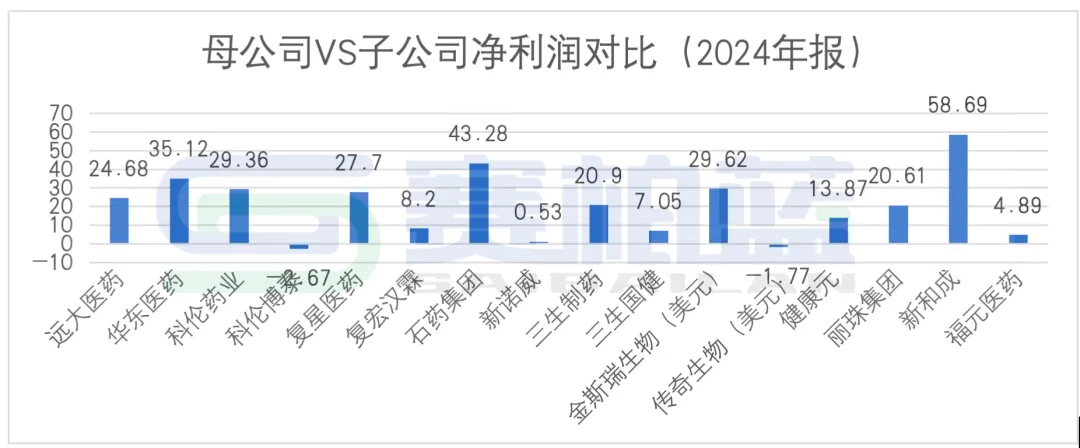

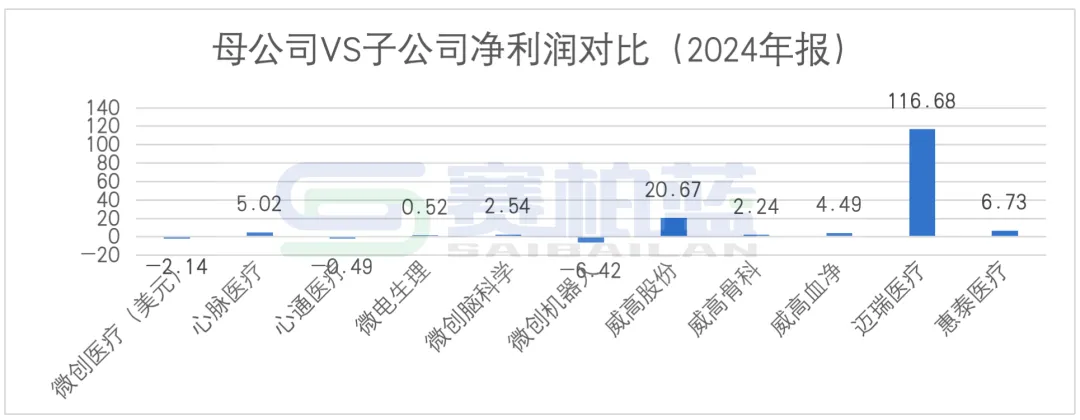

尽管从市值来看,不少子公司都超越了母公司,但如果论经营业绩,不少子公司和母公司相比仍有较大差距,器械领域的差距比制药领域更甚。

资料来源:2024年上市公司年报

03

医药行业母子公司的经典案例

早在多年前,远大集团便入主了华东医药,作为远大集团旗下的核心资产,在A股上市的华东医药市值是港股上市的远大医药的2倍,足以体现华东医药对远大集团的重要性。

当然,华东医药与远大医药采取了两种截然不同的经营战略——华东医药业务多元化,制药、医疗器械、医美、医药商业等均有所涉及,王牌产品百令胶囊、卡博平经久不衰,伊妍仕少女针成为医美爆款,利拉鲁肽生物类似药抢占先机,因为深度布局医药商业板块,华东医药的营销网略遍布全国,可以将license in的产品进行商业转化,避免了license in战略失效的情况发生;远大医药则是走专精路线,深耕心血管、五官科等领域,成为国内核药领域的佼佼者。

三生制药/三生国健在2025年风头尽显,PD-1/VEGF双抗成功BD出海,辉瑞以12.5亿美元(约90亿元人民币)不可退还且不可抵扣的首付款将三生制药附属公司三生国健旗下抗癌药SSGJ-707非中国内地区域的权益收入囊中,这笔交易后续还将获得总额最多为48亿美元(约345亿元人民币)的里程碑付款和1亿美元的股份认购。

三生制药总部在沈阳,三生国健总部在上海,母公司发家于东北,子公司则成长于上海,三生国健自成立伊始,股权经历多次变更,最后被三生制药/娄氏家族收入囊中,多年的投资换来今日回报。

在港股上市的金斯瑞生物,2024年将子公司传奇生物从上市公司体系内剥离,从控股子公司变为联合经营公司,致使2024年财报计提一次性收益。

作为老牌CXO公司,金斯瑞生物精准把握了生物医药的行业风口,早期依靠CXO服务起家,在敏锐捕捉CGT和合成生物学的行业机遇后,迅速成立传奇生物和百斯杰生物,抢占行业风口的第一桶金。

相较于现在百济神州、信达生物、康方生物、复宏汉霖等Biotech的BD出海,传奇生物早在2017年便将王牌产品卡卫荻(西达基奥仑赛)对外授权给强生,可以称得上是最早一批BD出海的Biotech。由于国内与国际医疗支付体系差异,传奇生物裁撤国内的销售团队,卡卫荻在国际市场大放异彩,可惜暂时无法在国内复制。

提起“母凭子贵”,健康元与丽珠集团是最好的组合。丽珠集团与健康元业务高度融合,健康元依靠其强大的销售团队与渠道资源助力丽珠集团业务发展。

回溯历史,健康元依靠保健品业务起家,创始人朱保国依靠太太乐口服液一战成名,健康元最初的定位是一家保健品公司。随着转型与发力创新,健康元开始向复星系学习,业务多元化(原料药、仿制药、创新药、诊断、保健食品)+巧妙利用资本市场(BD交易、投资收购)。

当然,来自丽珠的不少拳头产品,为健康元贡献了业绩大头。如第一大收入来源的化学制剂中,处方药包含消化道用药、心脑血管用药、抗微生物用药、抗肿瘤用药、辅助生殖用药、神经类治疗用药等多个领域,非处方药包含消化道用药“丽珠得乐”、“丽珠肠乐”等;而在中药制剂领域,丽珠集团抗肿瘤扶正用药“参芪扶正注射液”、感冒类药品“抗病毒颗粒”等皆是健康元中药产品的代表。

在产品布局方面,各大阶段均有代表产品问世。在合成生物学领域,在河南焦作成立相关的公司,期待健康元在新领域上有所突破。

作为中小板第一家上市公司的新和成,上市已经有21年时间,其间,新和成一步一个脚印,从原料药业务起家,将维生素、香精香料、新材料等上游原料销往海外市场,其原料药公司是国内医药行业真正意义上第一批出海的公司。

2008年,新和成集团入主北京万生药业(福元医药前身),多年后,福元医药登陆上交所主板,承载新和成集团的创新药和仿制药业务。

2024年,迈瑞医疗收购惠泰医疗,揭开医药行业并购大戏的序幕,作为国内医疗器械领域的龙头公司,迈瑞医疗的营收体量可以抵得上15个惠泰医疗,专注在医疗设备、医疗影像、体外诊断领域的迈瑞医疗,通过收购惠泰医疗,正式进军电生理领域。

相较于国有资本收购民营公司(华润三九收购天士力、昆药集团)是为了扩大业务版图,民营公司之间的收购灵活性更强,更注重收购之后的业务协同和业绩提升。

资料来源:2024年上市公司年报

母凭子贵,现阶段贵的是市值,未来的盈利情况,有待时间检验。

产业资讯

产业资讯

医药财经

医药财经  2025-10-14

2025-10-14

381

381

产业资讯

产业资讯

医药魔方Invest

医药魔方Invest  2025-10-14

2025-10-14

392

392

产业资讯

产业资讯

同写意

同写意  2025-10-14

2025-10-14

374

374