产业资讯

产业资讯

医药魔方Invest

医药魔方Invest  2025-08-15

2025-08-15

606

606

从刚刚过去的上半年到今年7月,国内医疗健康领域一级市场的投融资呈现出“忽明忽暗”、一个月融资高一个月融资低的状态,且今年1、3、5、7月融资额要高于2、4、6月近2倍。

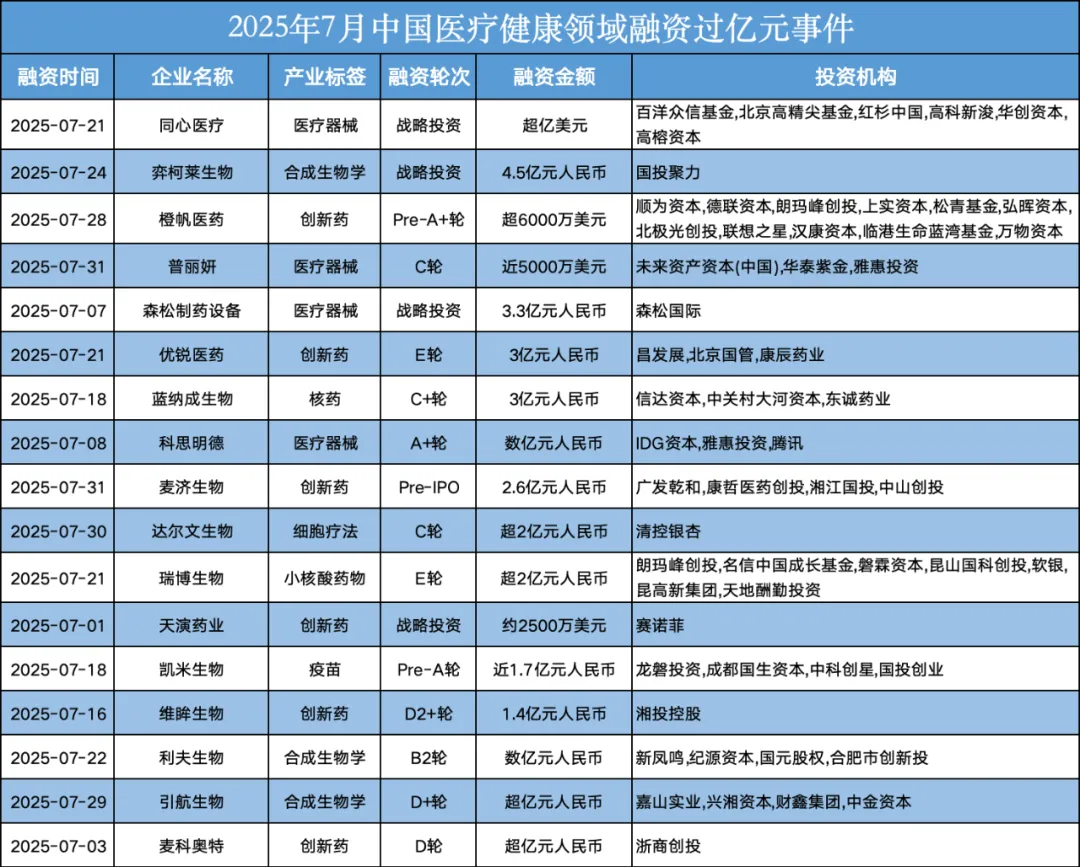

医药魔方InvestGo数据库显示,今年7月份,有超125家机构在中国医疗健康一级市场上出手,比6月份少近50家;披露总金额为57.67亿元,比6月份的37.93亿元上涨超52%。可见重金加注成为不少投资者的选择。

其中,出手活跃的机构有上实资本、汉康资本、松禾资本、鼎晖投资、湘江国投、红杉中国、成都国生资本、荷塘创投、领军创投、朗玛峰创投、雅惠投资等。

制图:医药魔方Invest

从投资方看,今年7月,国资和企业方(CVC)数量占比进一步提升,达到45.2%,相较于今年6月的42.9%,和今年4、5月份的35%均有所提升,并接近今年前三个月呈现出的“半壁江山”状态,“国家队”出手明显。

从融资轮次看,今年7月份的融资中,早期阶段如种子轮、天使轮等融资融资额占总融资额????约32%,相比5、6月的超65%有明显下降。可见,本月的投融资更集中于成熟项目。

从投资领域看,7月的投融资更加丰富。创新药和医疗器械一直是“吸金”主力,总计获得44.2亿元,占总金额比例超77%。不过,相较于今年6月的占比超93%,这也是今年以来创新药和医疗器械融资金额占比首次下降的月份。与此同时,合成生物学领域再次获资本青睐。

此外,相比上半年创新药与医疗器械在数量上的平分秋色,在今年7月17起过亿元融资事件中,创新药领域以10起的数量大幅超过医疗器械领域的4起。可以看出,经过半年的回暖观望,投资者对创新药领域信心大增。

制图:医药魔方Invest

经过7个月的观望、试水、校准,国内医疗健康领域投资的热门赛道正在不断变化,投资也呈现出了不同趋势。

合成生物学再回归

今年前几个月火热之后又降温的合成生物学,在7月再次强势回归。17起过亿元融资事件中,合成生物学占到3起,且金额较大。

7月下旬,弈柯莱生物获得国投聚力4.5亿元独家战略投资。

这是一笔颇具特色的融资。首先,投资方为国家级战略性投资平台国投聚力,且为独家投资,“国家队”开始进场。其次,弈柯莱生物是合成生物学领域明星公司;最重要的一点,本轮投资金额高达4.5亿元,创下了今年以来国内合成生物学领域战略投资的最高纪录。

弈柯莱生物创立于2015年,总部位于上海,在浙江台州和重庆设有两大生产基地。其打造了“酶—生物合成途径—智能细胞—产品创制”的完整技术路径,建立了八大创新技术平台,有效突破了生物制造“工程化转化”的核心瓶颈,实现了从“克级研究”到“千吨级量产”的无缝放大。

通过酶转化法成功实现甜菊糖苷M的规模化生产,弈柯莱解决了国内长期无法批量生产的难题。从西他列汀中间体、度鲁特韦中间体到甜菊糖苷M、HMOs,弈柯莱已实现10多种产品的产业化,并拥有台州、重庆两大柔性产业化基地,确保产能布局充足且能快速响应市场需求。

目前,弈柯莱背后资方已涵盖淡马锡、CPE源峰、招银国际、国投聚力等知名机构,形成了“市场化基金+国家战略资本”的多元股东结构。

而同样在7月下旬获得数亿元融资的利夫生物也备受关注。

利夫生物近期完成数亿元B2轮融资,由上市公司新凤鸣领投,纪源资本及数家老股东共同投资。

利夫生物成立于2014年,是全球生物基芳香族材料领军企业。经过十余年的研发,其探索出其全球独有的“生物质-葡萄糖-HMF-FDCA”工艺,让呋喃类生物基材料有机会摆脱对粮食源果糖依赖,并通过万吨级产线建设降低呋喃类生物基材料成本。

利夫生物目前拥有世界首条FDCA千吨线,并于2024年9月于安徽铜陵启动建世界首条FDCA万吨线。

7月底,引航生物宣布完成超亿元D+轮融资。本轮融资由中金资本、兴湘资本、财鑫资本、嘉山实业等知名机构共同投资。据悉,资金将重点用于加速新产品商业化及全球市场拓展,这也是该公司继2023年D轮融资后再次获得资本市场强力加持。

成立于2015年的引航生物是一家专注于原创性合成生物技术的开发与产业化的国家高新技术企业。公司创始人谢新开,是辛伐他汀(降血脂药物)生物合成第一发明人,博士后师从合成生物学奠基人、青蒿素生物合成发明人Jay Keasling教授。

引航生物凭借专业的合成生物学技术创新平台,开发了高通量自动化DNA组装、并联型基因编辑、新型基因开关等前沿技术,大幅提升了菌种构建、迭代的规模及速度。依托该平台所开发的工程菌在目标产物的产量、发酵稳定性等方面取得了重要突破,从技术源头解决了传统化学合成、提取等生产方式面临的环境污染、产率低和产品质量不稳定等难题。

目前,引航生物已实现10余款关键原料(涵盖人类营养、动物营养、抗生素原料、医药中间体等)的规模化量产,产品远销全球20余国。

核药、疫苗显锋芒

一直以来,核药赛道是“望者众、能投者少”,但在今年7月却展现出不一样的投资风向:重金出手。

7月中旬,蓝纳成生物宣布完成超3亿元人民币C+轮融资。本轮融资由中国信达、新动能基金、东诚药业共同投资。

据悉,本轮募集资金将主要用于加速“诊疗一体化”创新放射性核素偶联药物(RDC)管线的全球临床开发与产业化进程。

成立于2021年的蓝纳成,由东诚药业孵化而成,专注1类“诊疗一体化”创新RDC的研发与商业化。该公司以“靶向分子—影像诊断—治疗核药”三位一体技术平台为核心,已构建覆盖早期发现、CMC、临床和注册的完整闭环。

目前,蓝纳成已拥有多条全球首创/同类最佳管线,涉及4个靶点共10款“诊疗一体化”创新核药在中美处于临床试验阶段,共计获得17项临床试验批件。包括5款诊断核药:氟[18F]思睿肽已完成III期临床全部入组,氟[18F]阿法肽处于III期临床研究阶段,氟[18F]纤抑素处于II/III期临床研究阶段,2款处于I期临床研究阶段;另有5款治疗核药处于I期临床研究阶段,177Lu-LNC1004已完成海外I期临床,进度全球领先。

从蓝纳成的管线及进度就可看出其备受资本青睐的原因,而同时拥有稀缺性和爆发性需求的核药赛道或将在今年迎来更多大手笔投入。

今年上半年时火时冷的疫苗赛道,在今年7月出现两起超亿元融资事件,可以看出投资者又在暗暗发力。

7月中下旬,凯米生物宣布超募完成总规模近1.7亿元的Pre-A轮融资,这是继其今年2月首关后再度获得资本市场高度认可。本轮融资由国投创业领投,中科创星、国生创新及龙磐投资等知名机构跟投。

据悉,资金将用于加速核心产品SN3001(前列腺癌治疗性疫苗)和SN2001(慢性乙肝免疫治疗疫苗)的全球临床开发,并推动研发中心升级及后续管线布局。

凯米生物是一家临床阶段的生物技术公司,专注于肿瘤和病毒感染领域的突破性免疫疗法研发。依托自主开发的SynNeogen®技术平台,公司致力于打造治疗性疫苗产品矩阵,构建全球化临床与商业化网络。

自成立以来,凯米生物已累计吸引2.8亿元风险投资,获得龙磐投资、国投创业等多家一线投资机构的青睐与支持。

核酸药物热度不减

不论创新药领域细分赛道如何变化,资本对于核酸药物赛道的投资热情似乎持续不减。经过6月份的调整,资本在今年7月又加大了对细胞疗法、小核酸药物的投资。

7月底,达尔文生物宣布完成超2亿元C轮融资,投资方为清控银杏。

成立于2016年的达尔文生物是国家高新技术企业及北京市专精特新中小企业,专注于干细胞、外泌体及蛋白聚合物等细胞生物技术研发,致力于攻克神经修复、器官再生等医学难题。

达尔文生物凭借自主知识产权的蛋白聚合物提取技术(ECIWEP),已搭建从药物发现到临床转化的全链条技术体系。目前,该公司核心产品创新生物药阿利妥(ALT001)已通过IIT临床阶段,有望为患有渐冻症、脑卒中等中枢神经系统疾病人群带来新希望。

此前,达尔文生物已获得多轮融资,投资方包括清控银杏、华德资本、红星美凯龙、济南蓝天投资等。

7月中下旬,瑞博生物宣布完成了逾2亿元人民币的新一轮私募股权融资。本轮融资由名信资本领投,昆山高新创投、昆山国科创投、酬勤创投、磐霖资本、朗玛峰创投及深圳欣创医合等知名投资机构共同参与完成。

据悉,本次募集资金将主要用于加速瑞博生物在心血管、代谢类、肾病及肝病等治疗领域的自研临床管线推进;深化肝外递送技术平台的创新和品种开发;加强全球化研发和产业能力建设。

瑞博生物是专注于小核酸(siRNA)药物研究和开发的全球领军者,致力于小核酸化学修饰和药物递送技术的迭代研发,建立了自主可控、全技术链整合的小核酸药物研发平台,支持小核酸药物从早期研发到产业化的各阶段研究,实现了从早期研究到商业化的小核酸药物全生命周期技术覆盖。

通过自主创新,瑞博生物打造了丰富的siRNA药物管线,覆盖心血管、代谢类、肾病、肝病等多个疾病尤其是慢病治疗领域。其中,自主研发的肝靶向RiboGalSTARTM递送技术已将多个产品推进临床Ⅱ期阶段,有效性和安全性得到很好的临床验证。成立至今,该公司已累计完成超18亿人民币的多轮融资。

医疗器械仍重金

相较于创新药领域的数亿元融资,医疗器械领域的融资更是超大额。今年以来,国内医疗健康领域一级市场每月的单笔融资最高事件几乎一直花落医疗器械领域。今年7月自然也不例外。

7月中下旬,同心医疗宣布完成超亿美元战略融资。本轮融资由北京门头沟铸心基金、高榕创投、高科新浚联合领投,华创资本、北京高精尖基金等知名机构跟投,老股东红杉中国持续加码。

据悉,本次融资所募资金将重点用于加速同心医疗的国际化布局、持续推动产品技术创新和管线开发,以及完善国内商业化体系。

自2008年成立以来,同心医疗始终坚持原创驱动与底层技术突破,成功开发了中国首个拥有完备自主知识产权的植入式心室辅助装置——CH-VAD,填补了国内在该领域的空白。

2024年2月,其新一代产品BrioVAD成为我国首个且唯一获美国FDA批准进入临床试验的有源植入式医疗器械,标志着我国高端医疗设备迈出了进军国际高壁垒市场的历史性一步。2025年6月,BrioVAD顺利完成美国临床试验的安全性阶段入组,快速实现数千万收入,并即将在全美60家顶尖临床中心全面启动大规模确证性研究。

除了硬科技、国产替代、国际化医疗器械企业一直备受资本青睐外,再生医学中的“颜值”赛道也开始获得大额融资。

7月下旬,普丽妍宣布完成近5000万美元(约合3.5亿元人民币)C轮融资。本轮融资由未来资产资本(中国)领投,老股东雅惠投资、华泰紫金跟投。

据悉,本轮融资将主要用于普丽妍后续多个注射医美产品的研发投入、市场推广、渠道建设和扩产扩建等。

成立于2018年的普丽妍,是一家专注于医用高分子材料和生物组织工程领域的高新技术企业。凭借高分子聚左旋乳酸微球工程化制备、动物源性脱细胞基质微粒化等关键的技术平台,普丽妍构建起了以“聚乳酸面部填充剂”(童颜针)为代表的一系列再生医美产品矩阵。目前,普丽妍已取得两张NMPA三类注册证。

整体来看,相较于今年上半年的对早期项目的热情,今年7月的投融资更加“成熟”,“国家队”出手也更多、更大手笔、更稳健。创新药领域和医疗器械领域也有更多的细分赛道受资本青睐且融资金额逐渐增大。这也显示出,经历过热火烹油和寒冬淬炼后,投资者对国内医疗健康领域的投资理念和实操愈发熟练。

产业资讯

产业资讯

Medaverse

Medaverse  2025-12-22

2025-12-22

47

47

产业资讯

产业资讯

医药笔记

医药笔记  2025-12-22

2025-12-22

49

49

产业资讯

产业资讯

CGT分享家

CGT分享家  2025-12-22

2025-12-22

47

47