产业资讯

产业资讯

会会药咖

会会药咖  2025-09-09

2025-09-09

755

755

随着全球癌症病例的急速增长以及细胞治疗技术的飞速发展,CAR-T细胞治疗市场逐渐呈现出闪耀的光辉。

从2017年FDA批准了首款CAR-T产品至今,短短的几年时间,CAR-T疗法已经从实验室研究走向了商业化,成为复发难治性血液肿瘤的重要治疗手段。如今,随着技术不断进步,CAR-T治疗正从血液肿瘤向实体瘤拓展,开启更广阔的市场空间。

MNC引领体内CAR-T浪潮

国际制药巨头近年来通过自主研发、收购与合作开发等多种方式积极布局CAR-T领域。

2025年8月,吉利德旗下Kite Pharma宣布以3.5亿美元(约合25亿元人民币)现金收购Interius Biotherapeutics(以下简称“Interius”),获得Interius体内CAR-T技术平台。Interius的慢病毒载体技术可直接在患者体内生成CAR-T细胞,无需体外制备,有望降低生产成本并提高患者可及性。

2025年6月,艾伯维以21亿美元现金收购Capstan Therapeutics,获得其脂质纳米颗粒(LNP)递送技术。Capstan的CPTX2309管线通过LNP递送CAR-mRNA,靶向CD19,用于治疗B细胞介导的自身免疫性疾病,具有快速免疫重置的潜力。

2025年3月,阿斯利康以10亿美元收购EsoBiotec,获得其工程纳米抗体慢病毒(ENABL)平台。EsoBiotec的ESO-T01是首个进入临床的体内BCMA CAR-T候选药物,针对多发性骨髓瘤和自身免疫性疾病,已在中国完成首例患者给药。

2024年11月,诺华与Vyriad达成战略合作,利用Vyriad的慢病毒载体平台开发体内CAR-T疗法。该平台可高效转导静息T细胞,实现体内CAR-T生成,目前处于临床前阶段。

2024年2月,安斯泰来子公司XYPHOS与Kelonia达成合作,开发基于慢病毒载体的体内CAR-T疗法。Kelonia的IGPS技术可精准递送基因载荷至目标细胞,拓展适应症范围。

2024年1月艾伯维宣布与Umoja就开发体内(原位)CAR-T疗法达成潜在总额14.4亿美元的合作。

除此之外,赛诺菲早在2023年就披露了公司有三个体内CAR-T项目处于临床前开发阶段。

中国药企急速追赶

中国企业在CAR-T领域的国际竞争力正在不断增强。

传奇生物与强生合作的西达基奥仑赛2024年销售额达9.63亿美元,成为全球重磅CAR-T产品,并且在此前的财报电话会议中透露其体内CAR-T的布局。根据公开资料显示,传奇生物的体内CAR-T项目LVIVO-TaVec100,是一种靶向CD19/CD20的双特异性体内CAR-T生成制剂,在2025年5月启动了I期申办者发起的试验,首批初步临床结果有望在2025年底公布。

与传奇生物同样布局慢病毒路线的还有济因生物和易慕峰等企业,济因生物基于其开发的VivoExpress技术平台,利用特异的靶向性慢病毒递送技术,在体内实现CAR-T细胞的制备。易慕峰生物自主研发的基于慢病毒载体的体内CAR-T创新性技术平台,显示出了其基于MxV糖蛋白(MxV-G)为假型的新型慢病毒载体的T细胞靶向分子(TCM)的CAR-T细胞在多种细胞系中展现出高特异性。

除了自研以外,国际合作是中国细胞治疗公司非常重要的发展模式之一。

EsoBiotec进展最快的产品ESO-T01是与深圳普瑞金联合开发的,产品的首次人体试验在中国开展,用于多发性骨髓瘤的治疗。

Umoja也与中国细胞治疗公司驯鹿生物有合作。2022年11月,双方达成合作协议,开发下一代即用型细胞疗法。2024年1月,两家企业又宣布新一轮合作,Umoja使用驯鹿生物经临床验证的CAR序列,结合自研的VivoVec推进体内CAR-T候选产品研发。

除此之外,先博生物、云顶新耀、博生吉、嘉晨西海、深信生物、星锐医药、百替生物、优卡迪等公司均已在体内CAR-T赛道纷纷布局。

这场体内CAR-T的竞速,已然开启。

体内CAR-T市场的潜力

目前主流的体外CAR-T疗法由于制造周期长、操作复杂且成本较高,导致定价高昂(例如诺华的Kymriah定价为47.5万美元,国内产品普遍在百万元人民币左右)。体内CAR-T疗法旨在通过将编码CAR的基因直接递送至患者体内的T细胞,实现CAR-T细胞的原位生成,省略了体外扩增与回输环节,从而显著简化治疗流程、缩短制备周期,有望大幅降低治疗成本。据估算,单次体内CAR-T疗法的成本有望降至现有体外疗法的十分之一。

传统CAR-T的“个性化定制”模式存在制备周期长、成本高、个体差异大等问题,限制了其临床普及。体内CAR-T技术有望推动细胞治疗向 “即用型”(off-the-shelf) 模式转变,为实现标准化、规模化生产奠定了基础。更重要的是,该模式可提升CAR-T在急性疾病、实体肿瘤以及自身免疫疾病等更广泛适应症中的应用潜力。

全球癌症病例不断增加,尤其是血液肿瘤患者的需求持续推动市场成。据弗若斯特沙利文预测,中国CAR-T疗法市场规模2025年将达80亿元,2030年攀升至289亿元,年复合增长率(CAGR)达45%。

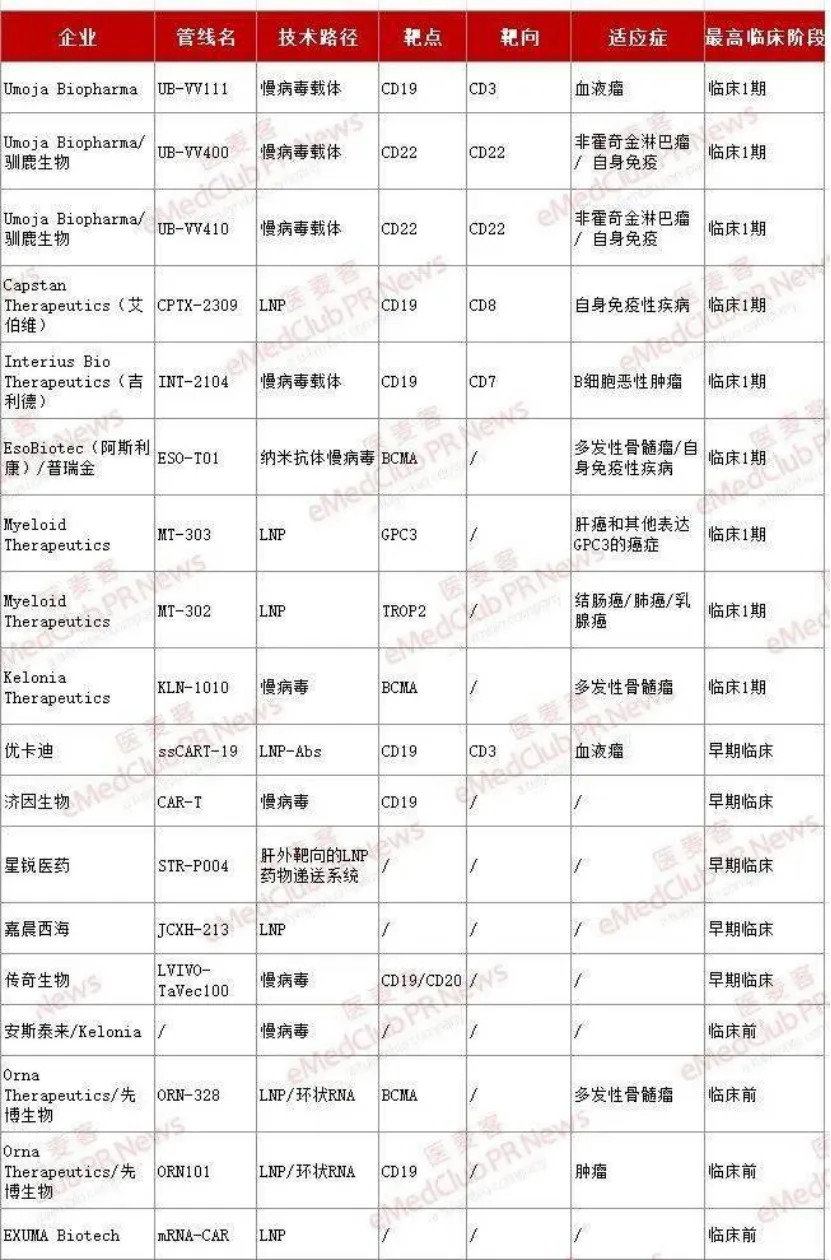

由于体内CAR-T疗法展现出的巨大潜力,国内外 20+ 企业纷纷抢滩布局。

(图片来源:医麦客-全球 in vivo CAR-T疗法代表性管线)

结语

未来几年,随着更多临床数据的读出和技术平台的成熟,体内CAR-T领域的竞争格局和发展路径将逐渐清晰。体内CAR-T有望成为引领精准医疗与免疫治疗革命的核心力量之一。

这是一个快速发展的领域,新的数据和进展在不断涌现,值得我们持续关注。

产业资讯

产业资讯

医药财经

医药财经  2025-10-14

2025-10-14

709

709

产业资讯

产业资讯

医药魔方Invest

医药魔方Invest  2025-10-14

2025-10-14

724

724

产业资讯

产业资讯

同写意

同写意  2025-10-14

2025-10-14

682

682