产业资讯

产业资讯

药创新

药创新  2025-09-12

2025-09-12

1444

1444

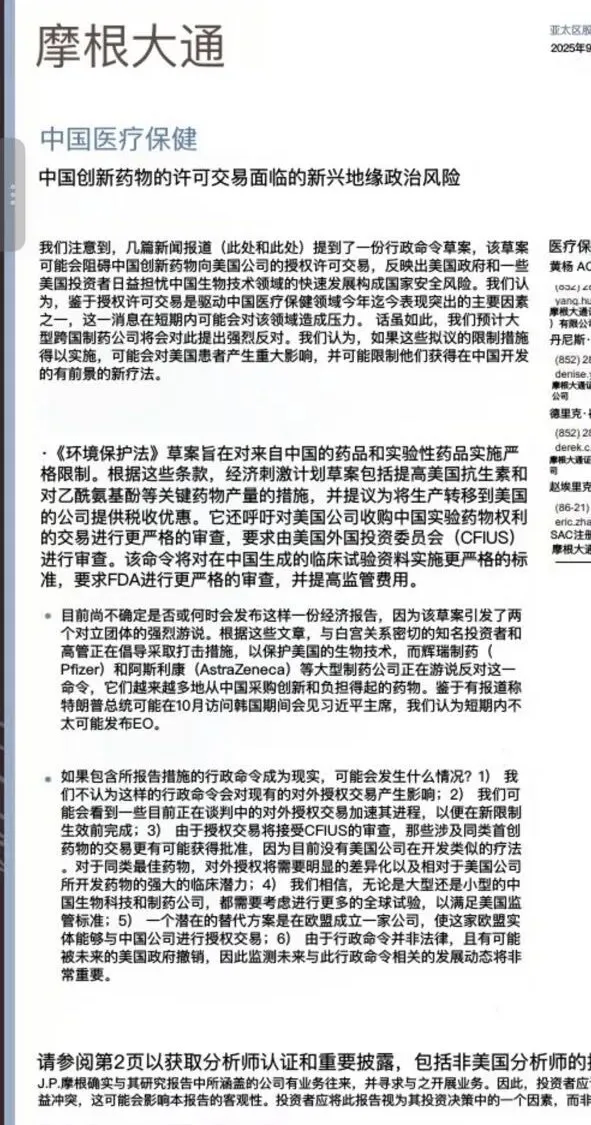

特朗普政府打压中国创新药的最新政策讨论,将会产生什么影响?摩根大通分析师给出意见。

昨日,《纽约时报》披露了一项正在草拟中的美国行政令,旨在加强对从中国引进药品的监管限制。该草案若最终实施,全球医药产业格局可能面临重大调整,中美在生物医药领域的合作将进入更加复杂的阶段。

受此消息等因素影响,今日(9月11日),创新药概念股大幅低开。百济神州跌超10%,药明康德、泰格医药跌超7%,恒瑞医药、君实生物、凯莱英多股跌超5%;港股方面,医药股亦大面积下跌,药明生物跌超5%,瀚森制药跌超8%。

港股创新药指数开盘大跌7%

“药创新”注意到,早些时候,创新药板块虽然由于恐慌情绪蔓延造成大幅下跌,但截至发稿前,不少港股创新药个股已逐渐企稳回升。如再鼎医药虽然昨晚美股下跌9.81%,港股今天开盘后最多跌幅超过10%,但发稿时已大幅回升至跌1%。

再鼎医药开盘大跌后急速反弹

根据披露的草案核心内容,未来,美国制药公司从中国药企收购药物权益的交易,将面临美国外国投资委员会(CFIUS)更严格的审查。此前,中国生物科技公司通过授权合作(license-out)模式,将创新药的海外权益转让给美国药企通常畅通无阻,新政意味着今后这类交易或面临更大的不确定性。

另一方面,FDA还将对来自中国的药物收取更高的监管费用。这一措施直接提高了中国创新药进入美国市场的门槛和成本,可能使一些中小型生物科技公司更难以在美国开展临床研究。

最后,新政还计划对临床试验数据加以限制,限制新药的获批过分依赖来自中国患者的试验数据。这一规定尤为关键,有分析人士指出,这动摇了中国创新药国际化战略的基础——利用中国患者群体规模大的优势,更高效地推进临床试验,进而支持全球申报。

分析人士指出,若新政最终实施,或将直接冲击中国创新药的“出海”战略。近年来,中国创新药企出海势头迅猛。2023年,中国创新药海外授权交易总额超过400亿美元,创下历史新高。

“这可能会导致中国创新药出海预期的下降,但不会关闭BD的通道。”中国医药和医疗业长期观察者陈奇锐先生分析。

“在我看来,这三个监管要点,虽会提高中国创新药临床研究的成本、拉长BD交易的时间,但基于人道主义以及美国的患者利益,完全关闭中国BD是不可能的。更不要说,美国生物医药产业有非常强大的院外游说集团。”陈奇锐说。

摩根大通分析师同样认为,鉴于今年授权许可交易在中国创新药领域的火热趋势,该消息可能会在短期内造成一定压力。但我们仍预计,该行政令短期内不会得到执行,大型跨国制药企也将对此提出强烈反对。

摩根大通对该事件的点评

“这些限制措施一旦实施,可能会对美国患者产生重大影响,他们将难以获得在中国开发的有前景的新疗法。”

“同时,若授权交易未来真的将接受CFIUS审查,那些涉及同类首创药物(FIC)的交易,则更有可能获得批准,因为没有美国公司在开发类似的疗法。而对于同类最佳药物(BIC),交易将更看重差异化——相比于美国本土开发的药物,来自中国创新药,到底还具有多大的临床潜力。”

“我们相信,无论是大型还是小型的中国制药企业,都应考虑进行更多的全球试验,以满足美国的监管标准。一个潜在的替代方案是在欧盟成立一家公司,使这家欧盟实体能够与中国公司进行授权交易。”

“由于行政命令井非法律,执行后也有可能随时被美国政府撤销,因此监测未来和该行政命令相关的发展动态,至关重要。”摩根大通分析师指出。

事实上,中美两国在医药领域各有优势:美国拥有全球最强的原始创新能力和资本市场,中国拥有庞大的患者群体、快速增长的研发人才和高效的产业链,双方合作原本可以产生强大的协同效应。

但随着地缘政治因素正在越来越多地介入全球科技和产业合作,医药领域作为关乎国民健康和国家安全的重要领域,难以避免地受到这一趋势影响。

目前,该草案仍处于初步阶段,最终是否会正式发布以及具体内容如何,尚不确定。但无论结果如何,它已经向市场发出了一个明确信号:全球医药产业的“黄金合作时代”可能面临挑战,我国药企需要为更加复杂的国际环境做好准备。

中国创新药产业经过十余年的发展,已经积累了相当的实力。面对可能到来的挑战,短期内或许会经历阵痛,但长期来看,这也可能成为倒逼产业升级、加强自主创新的契机。全球医药创新的未来格局如何演变,仍需观察各方的理性选择与平衡。

产业资讯

产业资讯

智药局

智药局  2025-12-15

2025-12-15

114

114

产业资讯

产业资讯

Medaverse

Medaverse  2025-12-15

2025-12-15

103

103

产业资讯

产业资讯

生物药大时代

生物药大时代  2025-12-15

2025-12-15

93

93