医改专题

医改专题

中国医疗保险

中国医疗保险  2025-09-24

2025-09-24

293

293

日前,国家医疗保障局医药价格和招标采购指导中心公告了《价格招采信用评价“特别严重”和“严重”失信评定结果(第14期)》,共有63家企业被“点名”,新增16家。

已公布十四期:招采信用监管的数据轨迹

第十四期失信等级评定汇总了截至2025年6月30日各省份的评定结果。评定按照《医药价格和招采信用评价的操作规范(2020版)》(以下简称2020版《操作规范》)进行,主要依据行贿金额、不正当价格行为、扰乱集中采购秩序等严重程度进行确定。比如,单笔行贿1万元以上为“一般”,单笔行贿10万元以上为“中等”,单笔行贿30万元以上为“严重”,单笔行贿200万元以上为“特别严重”。

从2021年9月27日首期发布至今,这份定期公布的名单已走过近四个年头。医药价格招采信用评价制度自2020年建立以来,已形成稳定的发布节奏,不仅记录了监管历程,更折射出医药行业生态的重塑轨迹。

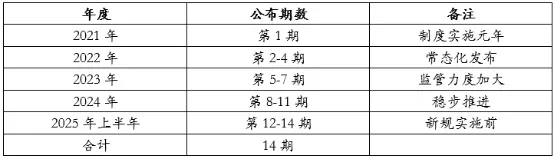

据统计,2021年作为制度实施元年公布1期结果,2022年和2023年分别公布3期,2024年公布4期,2025年截至目前已公布3期,总计十四期。截至2024年底,评定失信企业735家,其中“特别严重”失信企业7家、“严重”失信企业40家、“中等”失信企业76家、“一般”失信企业612家。

表1 2021-2025年度信用评价公布期数统计

关于新旧《裁量基准》的衔接,国家医保局有关部门负责同志在就价格招采信用评价制度修订情况答记者问时表示,各地在报送2025年第三季度评价结果时按照《医药价格和招采信用评价的操作规范(2025版)》(以下简称2025版《操作规范》)开展信用评价,在此之前的仍按照2020版《操作规范》开展信用评价。

制度演进:从2020版到2025版的操作规范升级

国家医保局于2020年8月颁发《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》,初步建立了适合我国国情的医药价采信用评价体系。这一制度在优化医药采购环境等方面发挥了积极作用。

随着信用评价工作的全面开展和失信行为来源的不断拓展,有关各方对增强制度精准度、约束性和执行力的需求越来越高。2025年5月,国家医保局办公室印发《关于进一步完善医药价格和招采信用评价制度的通知》,同时对操作规范进行了从2020版到2025版的升级。

此次修订主要是对于评价的档次、依据等做了调整:

案源信息扩展:在原有法院判决案例和相关执法行政部门处罚决定的基础上,增加了审计报告、审计信息、审计移送处理书等作为依据。

简化并收紧失信等级:将“一般”“中等”“严重”“特别严重”四档失信等级调整为“失信”“严重失信”“特别严重失信”三档,并相应从严调整了评价标准。对于商业贿赂导致的“特别严重”失信标准,由原来的200万元以上调整为100万元以上,“严重”失信标准由原来的50万—200万元调整为50万—100万元。

顶格评定情形:对失信行为涉及向医疗保障部门(含医药集中采购机构)工作人员行贿或给予其他不正当利益,或在国家组织集中带量采购中围标串标的企业,一律按“特别严重”顶格评定。

惩戒力度强化。加大向生产企业穿透力度,评价处置原则上穿透至上市许可持有人。另外,新修订的《操作规范》进一步完善了失信行为的纠正措施,鼓励企业通过降价纠正,不再保留慈善公益捐赠的方式。

总体来看,新规范呈现出更精准、更严格、更具约束力的特点。一方面细化了对不同失信行为的评判标准,提高了裁量的准确性和公平性;另一方面降低了某些严重失信行为(如特定金额的行贿)的评级门槛,意味着企业较以往更容易达到“严重”或“特别严重”等级。

在约束力方面,新规扩大了结果应用的范围和力度。不仅影响本省招标,还逐步实现全国联动惩戒——对“特别严重失信”生产企业,在中止其全部产品在评价省份的挂网、投标资格的同时,中止其涉案产品在所有省份的挂网、投标资格。这种“一处失信,处处受限”的机制,极大地提高了制度的威慑力。

2025版《操作规范》同时强调了他律与自律的平衡。在加强他律方面,建立了更完善的信息收集机制,拓宽了失信行为线索来源,加强了部门协同监管。在自律方面,则要求企业建立内部合规控制和风险防范机制,定期进行自查自纠,主动报告可能存在的失信行为。

国家医保局相关负责人就价格招采信用评价制度修订情况答记者问时表示,制度修订一方面是为了更好地破除商业贿赂、带金销售等不正当交易行为,敦促医药企业诚信参与市场经营,优化资源配置。另一方面是为了更加严格约束不诚信经营的企业,从严从紧处置,提高医药企业的失信成本,引导医药企业改进质量、提高疗效,合规销售、更多通过集采、国谈等方式进入市场,减少对“高定价、高返点、轻质量”的路径依赖。

虽然新修订版《操作规范》标准更严、处置措施更严,但仍为医药企业制定了主动纠正失信行为的措施,如终止失信行为、依法处置涉案员工和代理企业、公开发布致歉声明、提交合规整改报告、剔除价格虚高空间、退回不合理收益、有效指证失信行为的实际控制主体等。

此前,国家医保局相关负责人表示,价格招采信用评价制度始终坚持惩前毖后、治病救人的原则,并不是要一棒子把失信企业打死,而是要引导正处于不当路径依赖中的企业主动纠正失信行为,将药品耗材价格主动降至合理水平,开正门,走正道。

影响与展望:从行业洗牌到价值回归

价格招采信用评价制度的不断完善和强化,向医药企业发出了明确信号——带金销售、围猎专家、操纵价格等传统灰色玩法已经彻底行不通了。国家医保局持续推进的招采信用评价制度,其影响早已超越了一份简单的“黑名单”,它正在从多维度深刻重塑医药行业的生态格局,其意义深远。

一、对医药企业的直接影响:合规成为核心竞争力

1.营销模式发生根本性转变:传统“带金销售”、高额回扣的营销模式难以为继。企业被迫从“关系驱动”转向“价值驱动”,更加注重产品的临床疗效、质量水平和成本优势,通过真创新、好产品来赢得市场。

2.内部合规体系建设的急迫性:企业必须投入真金白银建立完善的内部合规风控体系,加强对员工、代理商的管理和监督,从源头杜绝失信行为。合规不再是企业经营的额外成本,而是生存和发展的基石。

3.企业战略重心调整:创新药和高端医疗器械的研发投入回报率相对提升,而依赖营销的普通仿制药生存空间被大幅压缩。企业战略更加聚焦于具有临床价值的差异化创新,推动了产业的整体升级。

二、对医疗机构及医务人员的影响:净化行风,回归临床

1.降低廉政风险,营造风清气正环境:从源头上斩断了医药企业与医务人员之间不正当利益的输送链条,大大降低了医务人员的廉政风险和医疗机构的管理风险,为医生创造了专注于诊疗技术的安全环境。

2.采购决策更加透明和理性:医疗机构在选药、用药时,可以更多地从药品疗效、质量、品牌和性价比出发,减少了非临床因素的干扰,使得采购决策更加科学、透明。

3.重塑“亲清”医商关系:推动了医药代表从“销售员”向“学术专员”的角色回归,医企之间的互动更多地围绕产品学术信息、临床数据展开,构建了健康、合规、互利的“亲清”新型医商关系。

三、对医保基金及患者的影响:节约资金,提升获得感

1.直接节约医保基金支出:通过打击商业贿赂,直接挤掉了药品耗材价格中的“水分”。企业用于行贿的灰色成本被大幅削减,为药品降价留下了空间,从而直接节约了宝贵的医保基金。

2.间接提升基金使用效率:医保基金得以更多地用于购买真正有价值、有疗效的药品和服务,而不是为灰色开销买单,显著提升了基金的使用效率和安全水平。

3.增强人民群众就医获得感:医保基金的使用效率提升,最终将惠及广大患者。一方面,药品虚高价格下降,患者负担减轻;另一方面,基金更可持续,能够覆盖更多创新药和诊疗项目,提升了全民医疗保障的水平。

四、对行业生态与国家战略的宏观意义:引导产业高质量发展

1.优化市场竞争环境,实现“良币回归”:该制度严厉惩罚了依靠不正当手段竞争的企业,为那些长期坚持诚信经营、专注研发创新的企业创造了公平竞争的市场环境,是优化营商环境在医药领域的生动实践。

2.引导产业资源优化配置:资本、人才等资源会更多地向创新研发领域聚集,而不是流向营销环节,从而推动我国从“医药制造大国”向“医药创新强国”转型,与国家鼓励科技创新、实现高质量发展的战略高度契合。

结语:招采信用评价制度绝非一项简单的惩戒措施,它是一套集引导、规范、惩戒、修复于一体的综合治理体系。它像一只“看不见的手”,通过信用这根“绳索”,精准地引导着医药产业这艘大船驶向以价值、创新和合规为核心的新航向,最终实现企业、医院、医保和患者的多方共赢。

医改专题

医改专题

中国医疗保险

中国医疗保险  2025-11-22

2025-11-22

53

53

医改专题

医改专题

医药云端工作室

医药云端工作室  2025-11-21

2025-11-21

77

77

医改专题

医改专题

医药云端工作室

医药云端工作室  2025-11-20

2025-11-20

125

125