产业资讯

产业资讯

2015-12-28

2015-12-28

3753

3753

来源:E药脸谱网 2015-12-28

近日,国家发改委召开年终工作会议,亮出2016年改革清单。其中,服务价格改革的重点是逐步理顺医疗服务比价关系,及时放开市场竞争较充分、个性化需求较强的医疗服务价格。

自李克强在2014年11月提出“药价要下来,服务要上去,医保要保住”以来,医疗服务价格改革整体呈现出以“降低药价”为主的推进方向。在医疗服务价格提升方面,尽管内蒙古、合肥、天津等部分省市曾提出将“规范和调整医疗服务项目价格”,此次发改委提出的“放开部分医疗服务价格”仍被视作是国家层面发声的信号。

那么,此举能否实现“让医务工作者和患者都得到实惠”的总体目标?我们且来先看下,被放开定价的医疗服务,究竟哪些属“市场竞争较充分、个性化需求较强”。

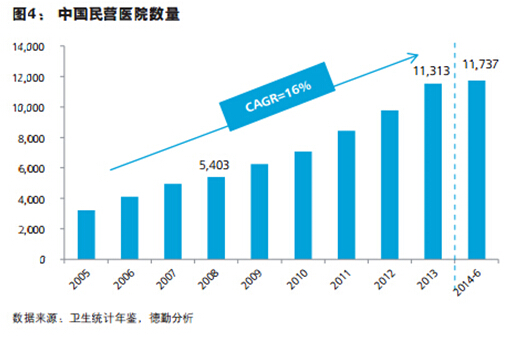

谈到市场竞争充分,我们就必须将目光聚焦到近年来蓬勃发展的民营医疗市场。

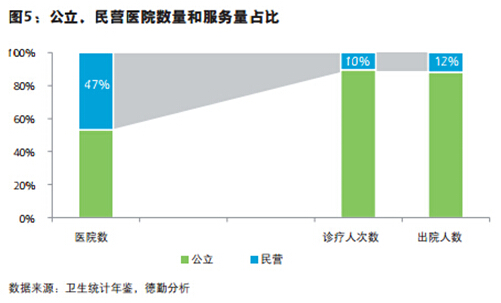

卫计委最新数据显示,截至2015年8月底,全国医院数量达2.7万家,其中公立医院13314家,民营医院13475家。尽管从数量上看,公立医院并不是此次被调整的大多数,但在在诊疗服务数量方面,民营医院的诊疗人次只占到10.9%,出院人数只占12.9%,与公立医院在服务数量上的对比依然悬殊较大。

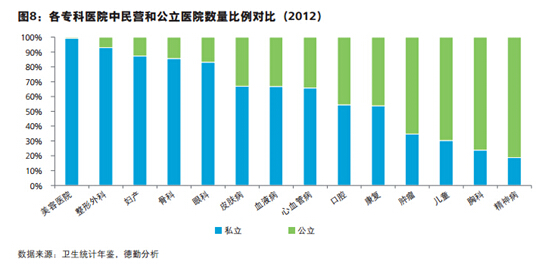

民营医院中,专科竞争相对较充分的领域主要为妇产、整形美容、口腔和眼科等。

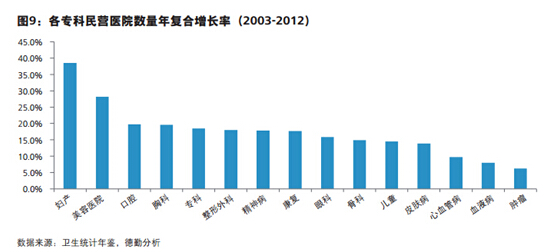

德勤分析发现,截至2012年,全国有62%的专科医院为民营医院,分别按照民营医院数量占同领域专科医院的比例看,美容整形、妇产、骨科以及眼科占比均超过80%,而皮肤病、血液、心血管、口腔以及康复民营医院也在60%左右。从增长速度看,妇产科医院年复合增长率高达39%,从2003年的23家扩张到2012年的432家。美容整形、口腔增速在18%以上,康复、眼科、骨科以及儿童医院也以14%-17%的增速扩张。

回到文初的问题:放开上述医疗服务定价能否率先给上述科室的医生和患者带来实惠?

笔者认为,这取决于“公立医院的定价走向”和“医保支付方式的调整方向”。

假如公立医院相关科室的医疗服务定价调整幅度有限、步调相对后延,可能会促进优秀的医疗资源向市场化程度更高的地方流动,这一定程度上有利于“医生的实惠”,在一定程度上能够带来患者的流动,但对那些对价格敏感或者对报销方式便捷性有要求的患者来说,这将成为无形的阻力;而假如公立医院服务定价调整幅度与民营医院相同,“医生实惠”将得到普遍的实现,但患者医疗费用降低的整体目标则需要多方面、更大力度的协调。

在这个过程中,医保支付方式的配套调整将成为“患者实惠”能否真正获得关键。当前,人社部宣布取消“基本医疗保险定点医疗机构资格审查”和“基本医疗保险定点零售药店资格审查”的“两定”资格审查也只是第一步,更重要的内容是,如何设计出符合患者利益的保险产品,如何建立与医疗机构及药品器械提供商的谈判机制,最终实现上述治疗领域的“三医联动”。

以此观之,“患者实惠”在短期之内并不会出现,而借此机会探索一条多方共赢的新医疗模式显得更为重要。

产业资讯

产业资讯

医药观澜

医药观澜  2025-07-04

2025-07-04

30

30

产业资讯

产业资讯

2025-07-04

2025-07-04

28

28

产业资讯

产业资讯

医药魔方Info

医药魔方Info  2025-07-04

2025-07-04

31

31