产业资讯

产业资讯

NEJM医学前沿

NEJM医学前沿  2020-09-26

2020-09-26

4721

4721

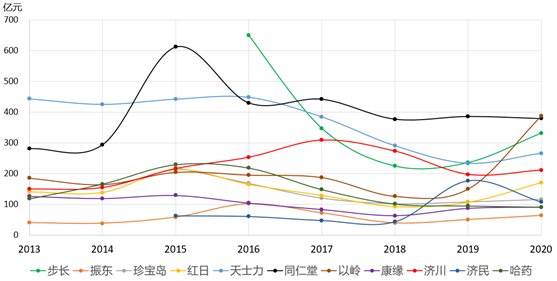

守正与创新,探寻中药发展路径

边佳明,宋瑞霖

宝石花医药科技(北京)有限公司;中国医药创新促进会

*通讯作者

前言

结论

作者注:本文在撰写过程中,得到了中国科学院上海药物研究所陈凯先院士、蒋华良院士,北京大学肖瑞平教授、屠鹏飞教授,中国医学科学院陈晓光教授及宝石花医药科技(北京)有限公司总裁郭彤博士的指导和帮助,在此表示深深谢意!

编者注:本文将于近期发表于NEJM医学前沿官网。

产业资讯

产业资讯

E药经理人

E药经理人  2025-07-16

2025-07-16

44

44

产业资讯

产业资讯

识林

识林  2025-07-16

2025-07-16

41

41

产业资讯

产业资讯

胖猫的生命科学札记

胖猫的生命科学札记  2025-07-16

2025-07-16

42

42