产业资讯

产业资讯

研发客

研发客  2022-03-25

2022-03-25

2769

2769

百济神州生物岛创新中心市场部负责人莫凌霄(Mos)女士是地道广州人,从新加坡留学回来以后,在生命科学领域积累了12年工作经验。她勤奋好学,参加了不少旨在帮助医药研发人员提升自我的交流平台,如沈阳药科大学亦弘商学院、新药创始人俱乐部等等。

这些交流平台常年在江浙沪地区举办活动,一定程度上推动了该地区生物医药行业学习讨论的活跃氛围。

亲历这些活动且从中受益的Mos,一直希望能把活跃的氛围也带到粤港澳大湾区(下简称“大湾区”)医药圈。近期,她与研发客展开了合作,邀请广州医药圈同行不定期举办学术沙龙。最近一次讨论的大湾区发展与人才的主题,背后正是在生物制药产业快速推进中,越来越突出的人才缺口的现实困境。

Mos与研发客组织的学术沙龙

“大湾区欲发展生物医药,人才是关键。”当天参加研讨的广州生物制药行业协会会长朱少旋女士说。

能不能留住人?

据不完全统计,2019~2021年,广州市生物医药企业数目由3,800多家上升至6,400多家,仅次于北京、上海,在全国排名第三。大量的公司涌现,对人才的需求也随之凸显。

从《猎聘智库》从2020年7月1日至2021年6月30日的调研报告来看,药品研发、药品生产/质量管理人员、临床监查员、试剂/IVD研发在大湾区热门招聘岗位排名上,分别位列第一、第四、第七和第十。

作为招聘方,53%的企业都计划在2022年增加人员招募,创新药企所需要的人才尤为明显。

“缺乏有丰富经验的国际化人才是全国生物医药行业的目前的基本情况。人才培养不可能一蹴而就。”广州开发区投资促进局副局长黄伟坚表示,“随着国际大环境的改变,对人才的经验和创新能力的需求,会慢慢分布到产业链的每一个细分环节,未来相信会更好。”

据德勤律师事务所的统计,目前,广州已有的生物医药园区多达七个。其中,广州黄埔开发区是广州市政府重点打造的生物医药发展园区,当中包括广州科学城、中新广州知识城、广州国际生物岛。

广州科学城在广州市发展生物医药产业的过程中发挥了平台的作用。在其规划的12.19平方公里的生物医药产业园中,已有企业孵化器近10个。目前,区内生物医药研发机构达25家,还凝聚了如香雪制药、绿十字药业、康臣药业等具有自主开发产品、具有持续创新能力的生物医药企业。

中新广州知识城是广东省战略发展平台,重点发展八大支柱产业:研发服务、创意产业、教育培训、生命健康、信息技术、生物技术、新能源与节能环保、先进制造。如今,知识城高新技术企业已达2.35万家。

另一个广州生物医药的重镇——广州国际生物岛(以下简称“生物岛”),曾经是一个小渔村,如今发展成国家级别的生物产业基地。2011年7月8日,生物岛举行了开岛仪式。截至目前,已有逾200家生物技术企业入驻,引进了国内外生物科技企业研发中心、提供配套服务的生物服务企业和机构,及投融资和上市IPO服务的相关金融投资机构。

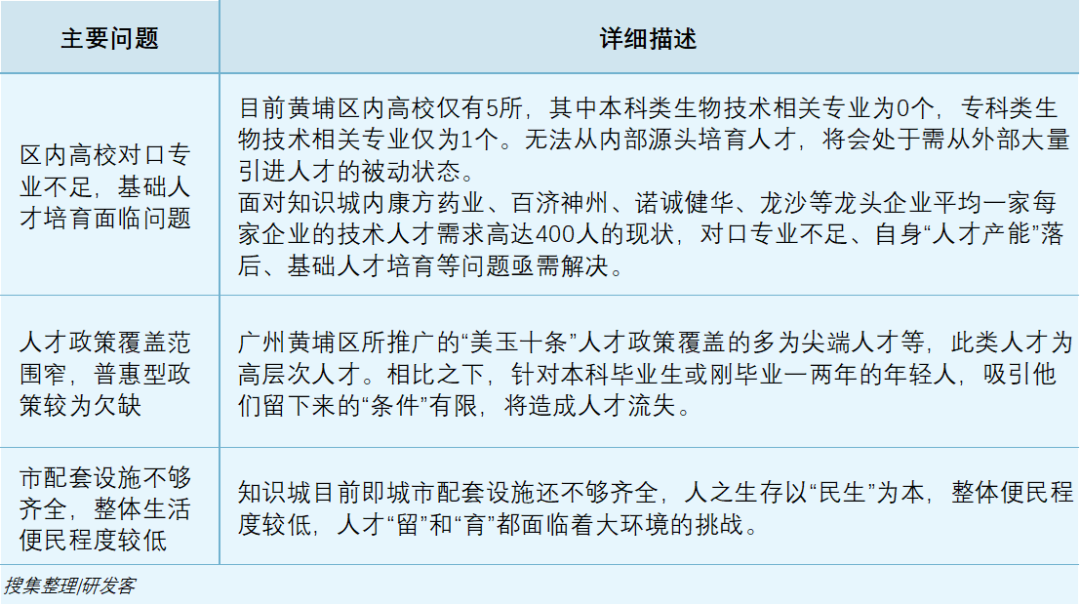

尽管园区已经形成凝聚作用,但人才的紧缺依然是不可回避的挑战(见下表)。

研发客了解到,为了吸引相应人才,政府为产业园区配套了各种研发扶持政策和人才奖励计划,如场地补贴、创业英才、领军人才、高企政策等计划,对初创型研发企业和成熟型产业化企业,从研发到生产上市的全链条进行奖励。

在康方生物创始人、董事长兼首席执行官夏瑜博士看来,大湾区生物医药产业集群效应的发展空间巨大,既需要依托区位优势和经济优势,也需要大力培育和引进各类层次人才。

从源头创新开始培养

如何大力培育人才?除了顶层设计对人才的聚集作用,从源头开始培养人才也需要同时推进。

暨南大学药学院前任院长丁克教授一边从事教学,一边从事药物研发科研转化工作。他看到,国家高度重视高校的生物医药人才培养,当今生物医药技术的高速发展也在推动着中国药学高等院校布局新学科建设。

不过,在丁克教授看来,国内药学教育面临三大问题:

首先,课程设计与产业实际需求仍存在一定距离。例如,国内药学院大多以化学学科教学为主导,他建议将临床医学和生物学相结合,培养学生以临床需求为导向的药物研发思维,同时把工业界的专家请进大学授课,满足真正的做药需求。

第二,高校大学生的创新思维不足。由于高校生毕业受限于论文发表的数量影响,使得大量学生和导师无法认真钻研思考,为追求在短时间内发表大量文章,只能模仿国内外已有的学术研究成果。这也造成学生学识基础不牢,也很难产生原创性思维。为此,他呼吁发表论文数量不再作为申请博士学位的限制性条件。

第三,高校课程设计仍比较碎片化,他建议需要系统学习制药研发和制造工程,培养全局观和战略思维。同时,他建议在校生和老师积极主动学习与制药研发相关前沿知识和技术,主动思考如何解决当今工业界的难题,如APROTAC技术如何提升等等,不要只局限在主修课程上。

“无论是大湾区还是全国,我们需要培养基础扎实、知识面宽、适应性强、富有创新精神的人才。为中国引领世界药物研发做好人才储备。”丁克教授说。

广东高校也不乏一些国内的特色专业和学科。比如,南方医科大学生物统计学系于2005年6月6日创办,是国内第一个生物统计学系。目前毕业的12届学生,成为了国内外知名药企和CRO的生物统计骨干力量。

“国内学生一定要注重思维逻辑和系统性分析能力的培养和训练,凡事多问一个为什么,有意识地培养自己对科研的创新和探索精神。”创办该生物统计学系的系主任陈平雁教授说。

临床前和临床研究人才要培养

临床前研究CRO公司广州博济医药的创始人、董事长王廷春博士告诉研发客,即使是广州博济医药这样的医药研发上市公司,要招聘到一流的药理毒理学人才也并不容易。

在药效学研究、药理学研究、药代动力学研究和毒理学研究四个方面,王廷春博士希望企业能与药学高校配合,让在校学生尽早到公司和企业学习,理论与实践相结合,加快人才培养。

在临床试验环节,一项临床试验能否成功,主要研究者是核心关键,中国目前年轻一代研究者亟待成长。广东省人民医院终身主任、广东省肺癌研究所名誉所长吴一龙教授十分注重年轻研究者的培养。他认为,年轻医生要有跨学科思维,不要让固定思维限制对未来思考。在新药研发这件事上,应从临床实践入手,看看什么才是患者所需,来设计试验。十多年里,吴一龙教授所在广东省肺癌研究所将近培养了100位研究生或博士后。“中国的年轻研究者应尝试别人没有走过的路。”

作为机构负责人,南方医科大学南方医院国家药物临床试验机构办主任许重远教授两年前,就计划开展针对临床试验从业者的CRC和CRA板块培训课程。

临床试验需要严格执行GCP,同时有良好的沟通技巧和处理药品不良反应/事件的能力,保证临床试验项目的质量和进度。但目前,临床试验仍未在我国高校形成专门的学科。许重远希望,通过系统培训,在高校就能把CRC、CRA等临床试验的一线人员储备好,甚至可以发放职业教育证书。

从企业的角度来看,花费15年做出溶血栓生物药铭复乐的广州铭康生物总经理杨琴深有感触。她在泰格医药和火石创造联合举办的论坛上说,国内生物制药企业最大挑战在于缺乏掌握临床试验方案设计的医学总监、生物统计人才以及能够同CDE、研究机构的PI从科学层面上沟通的专业人才,这属于临床试验最核心的关键环节,对人才的需求尤其迫切。

铭康生物如今已被石药集团收购,其溶血栓新药注射用重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂铭复乐刚刚完成了一项超过1400例的新适应症注册临床试验的入组。

目前,康方生物在全球超过80项临床研究正在同步开展,团队人员在快速增长,至今超过1800人,其中R&D和临床团队的人员超过750人。像康方这样的公司并不是少数。随着在研管线的拓展,对临床人才的需求更迫切。

MAH制度提供机会

2017年10月23日,原国家食品药品监督管理总局实行药品上市许可持有人(MAH)制度,为大湾区的CMO/CDMO企业提供了机遇。

据生物岛相关专家介绍,由于多数企业关于药品的系统的质量经验不足,生物药生产企业员工缺乏生产经验,平均生产线里面员工的经验不足两年,使得相关人才成为大家眼中的“香饽饽”。

为了解决这一情况,2020 年 3 月,广州开发区政府、爱尔兰国家生物工艺研究培训所(NIBRT)和思拓凡(Cytiva)三方共建,创立了广州生物制造工艺研究培训学院。

该培训学院作为国内首个聚焦于生物制造生产人才培养的基地,将重点培育生物制药企业商业化、生产化的应用型人才,将解决生物制药生产制造人才紧缺的行业痛点,推动生物制药产业的发展。特别值得一提的是,培训学院将为学员提供模拟标准生产环境下的生物制药工艺培训课程,使用 Cytiva 的生产制造设备,涵盖从上游大规模细胞培养到下游膜过滤、层析纯化等各环节的生产工艺及生物技术药物质量控制技术培训。

在康方生物,其生产及配套体系人员超过360人,商业化人数超过500人。随着临床开发进展,康方的商业化和临床用药需求激增,康方生物中新广州知识城生物制药基地项目一期20,000升产能顺利投产有效解决了用药需求。康方生物规划总产能超过160,000升,这意味着大量专业性人才的需求。

一方面,康方生物已建立了成熟的人才培训和发展体系,另一方面,公司也期待政府、院校或企业的多方共同合作,为大湾区培育更多熟练掌握抗体药生产技术并达到国际监管和标准的生物制造人才。

“信心和能力比什么都重要”

关于人才,百济神州生物岛创新中心CEO、百济神州生物药业公司董事长刘建博士却有不同的看法。

刘建博士曾在美国工作超过20年、上海工作过7年,3年多前来到广州,领导在广州建设大分子生产基地。他也曾面临人才招聘难的挑战,但他觉得,这不是大湾区独有的问题。

“如果你总是臆想广州生物医药这也不行、那也不行,也许就很难成功。信心比什么都重要。”在他看来,广州市政府为吸引和留住人才做了大量努力,而百济神州广州公司也从住房、子女教育、福利待遇等方面解决了落户广州的员工的实际需求。

目前,百济神州广州工作人员约为700~800人,包括百济神州生物岛创新中心的科学家团队和研发、临床、生产、市场和销售人员,平日开展公司各种职业技能培训,吸引并留住人才。

“我们不要总抱怨找不到人才,企业负责人可能思考一下自身是否有一个有价值的平台,有核心的研发管线、生产技术,能够自带光芒地吸引大家加盟到您那里。”刘建博士如是说。

在与朱少旋会长的共同努力下,MOS已与沈阳亦弘商学院展开合作,定于近期举办“新形势下创新研发交流大会暨亦弘同学会广东联络处第二期学术沙龙”。

“通过政府、高校、行业协会、企业和研究机构的携手合作,培养培训一批有创新科研思维,精通医药理论知识、富有临床研究经验的医学人才和生产制造及销售人才,来推动大湾区的医药发展。”朱少旋会长说。

产业资讯

产业资讯

UmabsDB

UmabsDB  2025-06-23

2025-06-23

48

48

产业资讯

产业资讯

支点财经

支点财经  2025-06-23

2025-06-23

49

49

产业资讯

产业资讯

药视声

药视声  2025-06-23

2025-06-23

51

51