产业资讯

产业资讯

研发客

研发客  2022-04-07

2022-04-07

2951

2951

•《专利法实施细则》及《专利审查指南》的征求意见稿将 “新药”的含义界定为“全球新”。

• 如果将5.1类进口药和Licence-in药品排除在补偿制度之外,亦有可能打击企业的积极性,无助于增加国内可用药品的多样性。

• 专利期补偿制度中参考药品法体系中已经废止的“新药申请”中的“全球新”概念,将新药的定义对标到药品审查中的一个具体程序上是否过窄?

过去几年5.1类进口药获批的数量远超1类创新药;同时,国内的License-in交易数量在攀升。不过,这些5.1类进口药以及License-in引入的产品,很可能将无法获得专利期补偿。

按照目前《专利法实施细则》和《专利审查指南》征求意见稿中“全球新”的概念,适用于药品专利期补偿制度的“新药”仅包括1类创新药和部分2类改良型新药,5.1类进口药以及License-in产品将被排除在外。

“从专利法的立法目的、专利法与药品法的关系以及国际上关于该制度的实践经验等角度来看,将‘新药’定义为‘全球新’能否真正实现鼓励创新的目的还值得商榷。”在研发客主办的主题为“当License-in模式遇到药品专利期限的补偿机制”的网络研讨会上,北京务实知识产权发展中心的程永顺主任表示。

《专利法实施细则》和《专利审查指南》正在征求意见,依据《立法法》规定的立法进度,实施细则预计将在今年5月底前正式出台。

“全球新”是否合理?

目前,《专利法实施细则》及《专利审查指南》的征求意见稿将“新药”的含义界定为“全球新”,是沿用了《药品注册管理办法》中曾出现的“新药申请”的“新药”定义。

在程永顺主任看来,要从专利法与药品法的关系以及制度设定的立法目的,来看待专利期补偿制度直接适用“新药申请”中“全球新”定义的合理性。

北京务实知识产权发展中心主任 程永顺

观点

按照《专利法》立法者此前的相关说明,引入药品专利期补偿制度的立法目的,旨在将其作为Bolar例外(Bolar例外条款规定了仿制药企业就可以在专利药品的专利到期之前,提前进行相应的生产和准备,提供行政审批所需的信息,从而在原研药品的专利到期之后能够立即进入市场)的配套制度,实现与仿制的平衡,并促进国外新药能够尽早在我国上市,提高药品可及性,保障公共健康。然而,每一项制度规则的制定和出台都应有其自身的特定目的,不应指望该制度解决该领域的所有相关问题。想要通过药品专利期补偿制度,既要鼓励、保护药品创新,又要提升消费者用药福祉,提高可用药品多样性,这是这个制度无法承受之重,在目前的背景下也不一定能达到理想的效果。

我认为,专利法的根本目的应该是鼓励药品创新,凡符合新颖性、创造性、实用性的发明创造均可受到专利法的保护。药品专利期补偿制度补偿的是专利权人因为药品审评审批而导致的专利商业化的不当推迟给专利权人造成的专利保护期限,以及由此导致的商业利益的损失。因此,在专利法的制度框架下,只要是在中国有效存续的药物活性物质的产品专利、制备方法专利或者医药用途专利,该专利对应的药品首次在中国获得批准上市;且该专利之前在中国没有过获得专利期补偿,那么该专利有权获得专利期补偿,而不应过多考虑该药品在其他国家是否已经上市、有无专利权、是否已经获得延长。

提高人民用药可及性是药品法应当考虑的问题,不应直接作为专利保护期补偿制度的制度目标,更不宜将其作为专利法的立法目的,认为因为实施了药品专利期补偿制度,所以可以实现药品可及性的观点则混淆了药品专利期补偿制度与实现药品可及性之间的因果关系。这两者之间的因果关系应当是:因为药企选择在中国境内上市,而这种选择将有助于为中国患者提供更多的用药选择,因此,对于这些首次在中国上市的药品相关的专利予以专利期补偿,这是从制度层面对这些药企作出进入中国市场的商业选择和商业决策的鼓励措施。

另一方面,虽然药品专利期补偿制度同时涉及药品法和专利法,但实际上,这两部法律的性质、立法目的,所调整的法律关系存在较大差异,相关制度规则的设计和法律术语的界定和解释也应当在其自身的制度框架内进行。

药品法属于公法领域,要求监管部门加强对药品的管理,保证药品的安全性和有效性,对人民的健康负责;而专利法属于私法领域,处理的是作为私权的专利权的相关法律关系,其立法目的是保护专利权人的合法权益,鼓励和推动药物的发明创新。尽管立法者试图保持法律体系中对于相同法律术语的一致性解释,但目前,专利期补偿制度中参考药品法体系中已经废止的“新药申请”中的“全球新”概念,将新药的定义对标到药品审查中的一个具体程序上是否过窄是我们应该思考的问题。

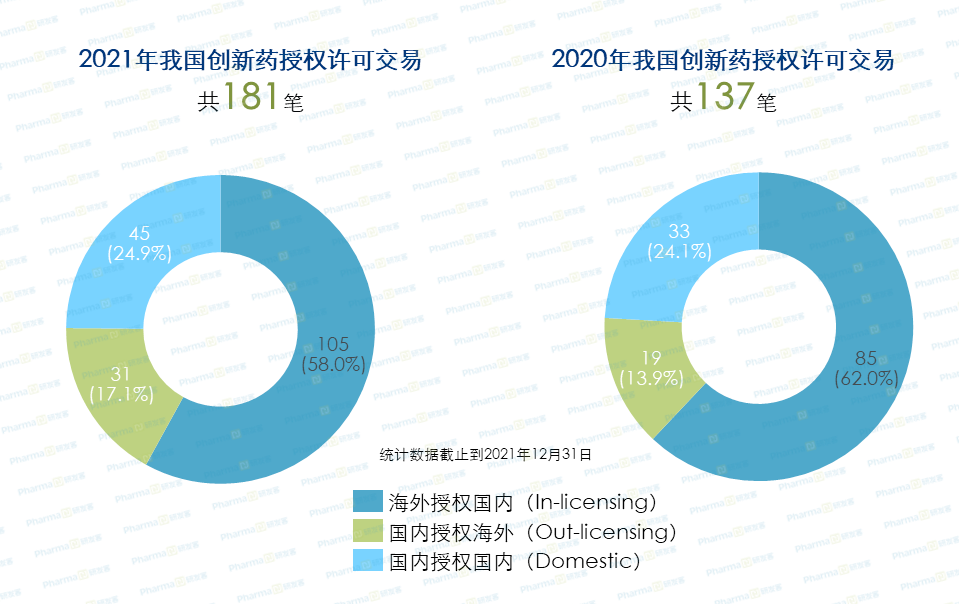

不容忽视的现实背景是,过去几年国家药监局批准上市的5.1类进口药的数量远远超过了1类创新药。另外,根据研发客统计,2021年国内发生的181笔授权许可交易中,从海外授权引进(License-in)新产品的交易首次破百,有105项,与2020年相比交易数量持续攀升。

观点

而从提高药品可及性、满足国内未满足临床需求的角度出发,将首先在国外上市而后再申请在中国境内上市的5.1类进口药,以及国内企业Licence-in模式下研发的药品排除在补偿制度之外,亦有可能对某些企业的积极性造成打击,无助于增加国内可用药品的多样性。另外,参考国外已施行该制度的国家和地区的实践经验,也几乎没有在相关规定中去明确区分新药的“全球新”或者“地区新”,适用的对象都是“地区新”。

是“中国新”还是“全球新“?

在《专利法实施细则》及《专利审查指南》的征求意见稿中,立法部门沿用了《药品注册管理办法》中曾出现的“新药申请”里的“新药”定义。《药品注册管理办法》在药品法的体系中属于部门行政规章,其上位法律和行政法规还有《药品管理法》等根本大法,以及《药品管理法实施条例》等行政法规。

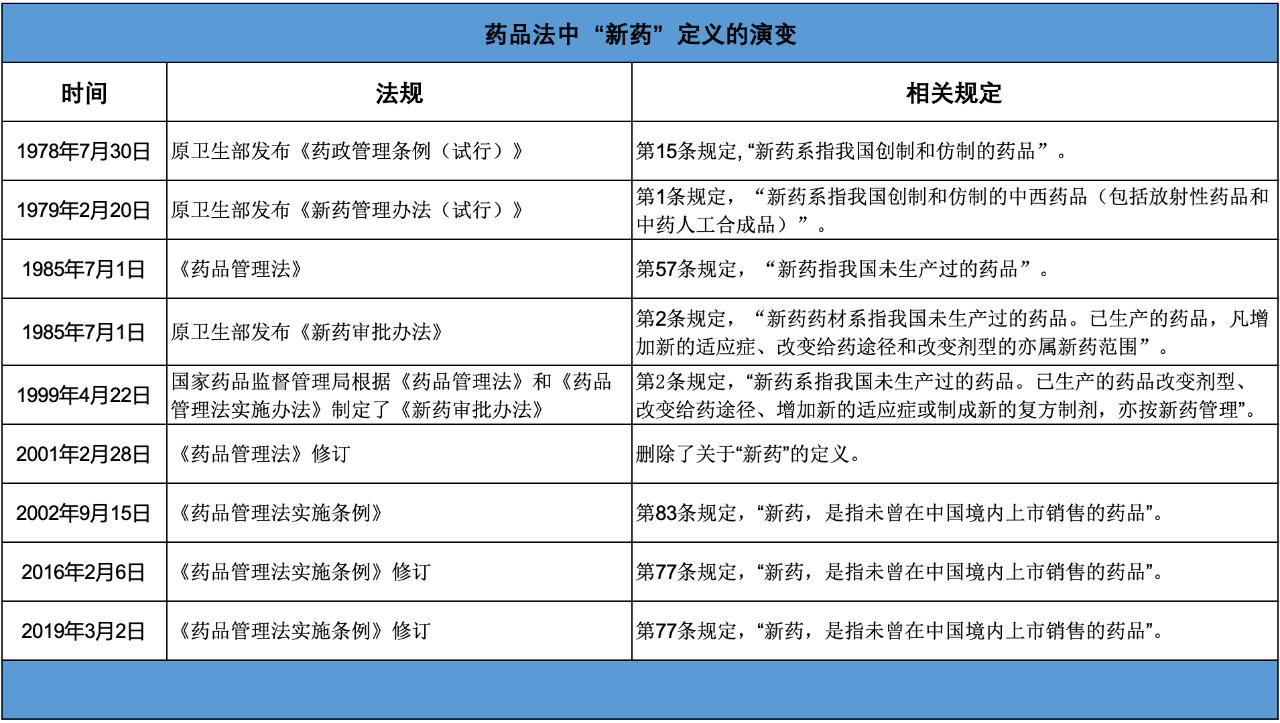

2001年《药品管理法》在修订后,其附则部分中仅保留了“药品”的定义,删除了关于“新药”的定义,并在2002年9月15日起施行的《药品管理法实施条例》的第83条中规定了“新药”的含义:新药是指未曾在中国境内上市销售的药品。

《药品管理法实施条例》之后在2016年和2019年又经过了两次修订,对于“新药”的定义均在第77条沿用上述含义,未再做出调整。2019年3月2日修订的《药品管理法实施条例》是现行有效的行政法规。

观点

其实,纵观几十年来《药品管理法》和《药品管理法实施条例》的变化,并没有出现关于“中国新”还是“全球新”的争议。如今再去看,如果需要定义的话,从1985年《药品管理法》中出现的“新药指我国未生产过的药品”到2019年的《药品管理法实施条例》中出现的“未曾在中国境内上市销售的药品”,“新”所包含的地域范围一直应该被理解为“中国新”。因而,即便是要对标药品法,“新药”的定义亦应该是“中国新”。

“新药申请”不应影响新药的定义

事实上,“新药申请”“全球新”“改良新”等一系列法律术语和概念,都出现在围绕《药品注册管理办法》的药品注册审评审批程序的相关制度规则中。可以通过梳理《药品注册管理办法》中“新药申请”定义的变化,来追溯“全球新”这一概念出现的渊源。

“新药申请”的概念最早出现在2002年12月1日施行的《药品注册管理办法(试行)》中,当时国内的药品申请方式是按照属人的方式进行区分的。其中第7条规定,药品注册申请应包括新药申请、已有国家标准药品的申请和进口药品申请及其补充申请。境内申请人按照新药申请、已有国家标准药品的申请办理,境外申请人需按照进口药品申请办理。其中第8条规定,“新药申请”是指未曾在中国境内上市销售药品的注册申请,已上市药品改变剂型、改变给药途径的,按照“新药”管理。

依据当时的规定,需要按照“新药申请”程序注册申请并不一定都是“新药”。而未曾在中国境内上市销售的药品,以及已上市药品改变剂型和给药途径的,只要由境内申请人注册申请,都适用新药申请流程。

随后《药品注册管理办法》在2005年和2007年分别又进行了2次修订,对“新药申请”的定义做出了一些调整,2005年的修订将“增加适应症”这种情况也作为需要按照新药申请管理的情形,2007年修订为“已上市药品改变剂型、改变给药途径、增加新适应症的药品注册按照新药申请的程序申报”。

综观2002年、2005年、2007年三个版本的《药品注册管理办法》,“已上市药品改变剂型、改变给药途径、增加新适应症的药品”与“新药”的关联在逐步弱化,但对“新药”的定义始终是“未曾在中国境内上市销售的药品”。

“新药”定义的变化发生在2015年,为应对当时我国药品审评审批积压,提高仿制药质量,鼓励具有自主知识产权的创新药上市,国务院发布了《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(下称《意见》),中国医药审评审批改革开始启动。

此《意见》将“新药”的概念由原来的“未曾在中国境内上市销售的药品”调整为“未在中国境内外上市销售的药品”,即从“中国新”调整为“全球新”。

此后,在2016年3月4日,CDE发布了《化学药品注册分类改革工作方案》,调整了化学药品注册分类类别,即出现了我们后来熟悉的化药在新注册分类下的5个类别。CDE在对《意见》进行解读时指出,新药指中国境内外均未上市的药品,分为新注册分类1的创新药和分类2的改良型新药。新的审评技术标准强调创新药应具备“全球新”的物质结构,还应具有临床价值。

观点

值得注意的是,在2019年正式施行的《药品管理法实施条例》中,“新药”的定义依旧是“中国新”,立法者可能考虑到如果《药品注册管理办法》中“新药申请”使用“全球新”的概念,与其上位法《药品管理法实施条例》中“新药”的定义不符,因此,在2020年最终出台的《药品注册管理办法》中删除了关于“新药申请”的定义。

透过药品法中“新药申请”定义的变化,可以看出药品法立法者在有意区分“新药“和“新药申请”的定义,这种区分是合理的。“新药”更偏向实体法的概念,即什么样的药品、符合什么条件即可以被认定为“新药”。依照现行法律中依旧保留的定义,“中国新”应都属于“新药”。而“新药申请”更偏向于程序法,和药品注册审评审批流程紧密相关,在此过程中药监部门更关注的是药品安全性、有效性和质量可控性的审查。

对于未在国内上市的新药可能包括创新药、改良型新药、已在境外上市后寻求在中国境内上市的进口药,药监部门对这三类 “新药”采取不同的审评审批要求,适用不同的注册申请流程,是科学合理、符合实际的。但这种注册审评审批流程的区分从来没有,以后也不应该影响“新药”的定义,也不宜成为专利期补偿制度中“新药”定义对标的对象。

产业资讯

产业资讯

UmabsDB

UmabsDB  2025-06-23

2025-06-23

48

48

产业资讯

产业资讯

支点财经

支点财经  2025-06-23

2025-06-23

49

49

产业资讯

产业资讯

药视声

药视声  2025-06-23

2025-06-23

51

51