产业资讯

产业资讯

医药魔方Invest

医药魔方Invest  2022-07-06

2022-07-06

2685

2685

一款小小的肿瘤早筛产品,1年竟能卖出10亿美元“重磅炸弹药”的销售体量,其背后的商机,正吸引中国的创业者和投资者前仆后继。

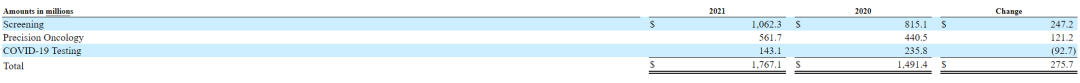

近日,美国纳斯达克上市公司精密科学公布2021年业绩,受益于其结直肠癌重磅产品大肠卫士(Colonguard),其筛查业务年收入首度突破10亿美元大关。

图片来源:精密科学2021年年报

而受肿瘤早筛产品驱动,精密科学的市值体量不断增加。截至2022年7月4日收盘,精密科学的总市值已经达到72.37亿美元(约合485亿人民币)。

不止精密科学,肿瘤早筛的后来者Grail一级市场融资超过20亿美元,后被illumina以71亿美元的估值收入麾下。

在中国,“肿瘤早筛第一股”诺辉健康耗资1亿美元拿下中国第一张早筛证后,成功登陆港交所,最新市值达104.21亿港元。泛生子、燃石医学等相关概念股票,也成功在美国纳斯达克上市。

据医药魔方Invest投融资数据库,2020年至今,涉及肿瘤早筛的投融资事件达57起,合计融资额超过175亿元。

被资本圈视作为“金矿之地”,但作为新生产业,肿瘤早筛仍不免遭受长期烧钱、产品准确性存疑、适用范围有限等质疑。

拨开对肿瘤早筛质疑的迷雾,回到商业本质,我们想复盘肿瘤早筛在美国是如何盈利并成长为“重磅炸弹”产品的商业逻辑,并思考其能否在中国的医疗及商业环境中生存和复制?

美国市场为何愿意买单?

肿瘤早筛的产品,无论是单癌筛查的大肠卫士,还是泛癌种筛查的Grail研发的Galleri,其筛查的准确度并不能够得上医学“金标准”,能够在美国大卖,很大程度是看准了美国医疗市场的商业和支付环境,解决了“痛点”问题。

大肠卫士能够脱颖而出,成为年销售额10亿美元的爆款,很大程度依赖于美国极度商业化、市场化的医疗市场环境。

不同于欧洲福利国家或者英国那种NHS公立包办一切的医疗体制,美国是高度市场化的医疗体制,极度依赖商业保险,而但凡在美国有就医经历的人都知道,其检验筛查的费用十分昂贵。

大肠卫士所针对的结直肠癌的“金标准”是结直肠镜,对比来看,结直肠镜的灵敏度和特异性分别为95%、90%,而大肠卫士的灵敏度和特异性分别为92%、87%。

尽管准确度不高,但大肠卫士在价格上却相当有优势。美国肠镜检查价格在1800-12500美元不等,而大肠卫士获批上市后定价为649美元,远低于肠镜检测价格。

事实上,美国虽然有多层次的医保及商保,但仍然有很大数量没有任何医保的人群,而从财报数据看,精密科学也在个人渠道及直接销售渠道上投入营销费用最多,足见其的商业模式支撑很大程度依赖下沉市场未满足的痛点需求。

另一款由Grail推出了全球首款泛癌种早筛产品Galleri,用于50岁以上的无症状人群的癌症筛查,可区分多阶段的50多种癌症类型,包括缺乏筛查指南的高死亡率癌症和早期癌症,例如乳腺癌、结肠直肠癌、食道癌、胆囊癌、膀胱癌、胃癌、卵巢癌、头颈癌、肺癌、淋巴白血病、多发性骨髓瘤和胰腺癌等,于2021年6月获FDA批准上市。

值得注意的是,该产品灵敏度仅51.5%,准确性也不高,但市场对它的预期相当乐观,每季度销售额达1000万美元,它能够在美国市场活下来的核心逻辑在于解决了“广覆盖”的痛点。

Galleri所针对很多早筛癌种,并没有成熟的筛查手段,Galleri的出现,能够一定程度填补市场空白。

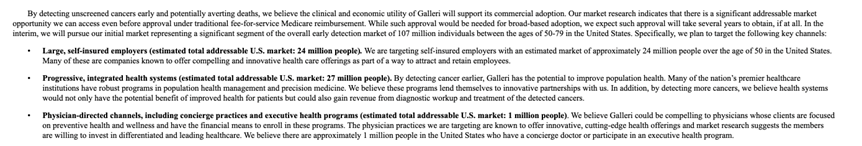

除此之外,根据Grail的收入结构,Galleri产品在美的商业化渠道主要有三个:商保/卫生系统、医生和大企业渠道。其中以商保/卫生系统(预估全美潜在市场2700万人)和大企业渠道(预估潜在市场2400万人)为主要盈利渠道。

图片来源:Grail招股书

背后逻辑不难想到。首先,美国医疗保险和商业保险较为完善,占比达34%。对于商保来说,通过纳入几百美元的泛癌种早筛测试,使受保人早期发现癌症和晚期发现癌症,可以带来节省数万甚至几十万美元的医疗费用的回报,是具有经济效益的;对于大企业来说,Galleri则成了员工福利之一,以不算高昂的费用体现人文关怀,吸引人才。Grail也因此,在galleri商业化进程中一直在与卫生系统、大型企业和保险公司合作,以扩大Galleri覆盖群体。

中国能不能复制成功?

基于以上分析,大肠卫士和Galleri在美国解决的痛点问题,是中国市场的痛点吗?目前中国创业者和投资者,涌入此赛道的核心逻辑是是什么?

基于价差,做结直肠镜“平替”的痛点,在中国市场并不突出。同样针对结直肠癌筛查,诺辉健康的常卫清的定价为1996元,而国内普通结肠镜检查,需要1500元左右,另一种是麻醉无痛结肠镜检查,需要费用约为3000元,二者的价差并不大,而后者为结直肠癌筛查的金标准。

因此,肿瘤早筛要想有更广的商业应用空间,必须解决成本问题,打到百元水平,可能会有更大市场空间。事实上,已经有中国企业,以百元级单癌筛查产品作为研发目标。

鹍远基因CEO张江立此前接受采访时表示,中国肿瘤早筛有两条市场路线,做普通老百姓的肿瘤早筛,或者做高端人群的早筛,市场路线的选择会直接影响企业研发技术路线、产品开发策略等的选择。鹍远的目标,是做每个老百姓都能够用得起、用得上的肿瘤早筛产品。”

“我们的目标是开发出性价比最高的产品,既不盲目追求搞高成本下的性能最优,又不为了控制成本而盲目牺牲性能。我们希望能够同时开发顶尖的多癌筛查产品,和百元级的单癌筛查产品。这样普通老百姓也负担得起,从卫生经济学角度看国家医保也有可能埋单。”张江立接受媒体采访时说道。

鹍远基因创立于2014年,相较于其他公司更早进入肿瘤早筛的创业探索。医药魔方InvestGo投融资数据库显示,鹍远基因已经完成了多轮超15亿元融资。

而Galleri所针对的多癌种早筛的痛点,在中国同样突出。和瑞基因研发的泛癌症早筛产品全思宁刚刚获批上市,一次性可准筛查肺癌、食管癌、胃癌、肝癌、胰腺癌、结直肠癌在内的6大中国高危高发癌症,达到灵敏度87.58%、特异性99.09%、溯源准确性82%。除此之外,还有众多中国公司也在研发类似的泛癌早筛产品。

商业支付环境存差异

而在思考中国是否能复制美国肿瘤早筛的成功,必须要关注两个市场之间商业支付环境及医疗市场环境之间的异同。

相比美国商保/卫生系统、医生和大企业三大肿瘤早筛产品销售渠道,基于中国健康系统和国情,目前肿瘤早筛产品还是主要集中于体检中心和医院。

肿瘤早筛产品作为健康管理的重要组成部分,非常适合体检场景,如诺辉健康的结直肠癌早筛产品常卫清。诺辉健康已经和爱康国宾等多家体检中心达成合作,将其产品作为体检套餐的一部分,爱康国宾天猫旗舰店上,也推出了“实付满1500元赠送常卫清”活动。

商业保险覆盖来看,国内目前显然难以做到这一点。一方面由于美国产业起步较早,一方面由于美国医疗保险和商业保险较为完善,便于打开早筛市场。美国商业保险占比34%,而国内商业保险支出仅占医疗费用的6%。国内商业保险这一商业场景,仍需开拓。例如,精密科学的 Cologuard 在获批同年10月,美国医疗保险和医疗补助服务中心正式允许 Cologuard 在全国范围内覆盖,并由联邦医疗保险。有了医保“买单”,94%的使用者无需自费,45-49岁的使用者中 80%无需自费。

医院渠道来看,现阶段,国内肿瘤早筛市场教育程度低,大部分消费者对癌症检测的应用场景仍然停留在医院。扩大产品覆盖医院范围,加强医生教育,提升临床医生的认可度对肿瘤早筛产品的普及起着重要的作用。

仍有机会的蓝海市场

尽管中美市场的痛点、支付及商业环境存在差异,但仍不能否认,肿瘤早筛在中国是蓝海市场。

根据塔坚研究,欲测算肿瘤早筛行业的增长情况,主要因素有三个:分别是老龄化、体检渗透率、价格。基于此,我们对中国肿瘤早筛市场的前景进行分析。

首先,中国老龄化趋势不言而喻。根据《大健康产业蓝皮书:中国大健康产业发展报告》指出,60岁及以上老年人口占全国总人口的比例,由 1982 年的 7.63%持续增加到2050 年的34.1%,年复合增速为3%。老年人作为癌症高风险人群,需要更多早筛手段预防癌症。

其次,中国政策会对肿瘤早筛更加支持,体检渗透率会逐步提升,这都会给肿瘤早筛创造机会。对比国外来看,我国癌症5年综合生存率远低于欧美等发达地区水平,尤其是发病率较高的肺癌和胃癌,差异原因是因为早筛意识缺乏,以及技术相对落后,错过了较好的治疗期,这种差别会促使政策进行相关引导。

与此同时,考虑居民自我健康意识的觉醒以及人均可支配收入的提升,人们对体检的意愿不断增强,体检渗透率不断提高。乐观情况下,未来五年,肿瘤早筛渗透率增速参考体检渗透率,达到发达地区平均水平81.5%,年复合增速为 28.38%;

最后,考虑价格因素。随着行业成熟,肿瘤早筛的成本会越来越下降,定价会越来越亲民,而产品的灵敏度和准确度也会不断提高,大众的支付意愿会越来越强,从而推动市场进步。

但最终,肿瘤早筛在中国的市场价值,还是需要中国企业用业绩去证明:等中国也能诞生10亿美元的重磅产品,肿瘤早筛市场就成熟了。

产业资讯

产业资讯

中国科学院上海药物研究所

中国科学院上海药物研究所  2025-07-12

2025-07-12

35

35

产业资讯

产业资讯

智药局

智药局  2025-07-12

2025-07-12

36

36

产业资讯

产业资讯

生物药大时代

生物药大时代  2025-07-12

2025-07-12

35

35