产业资讯

产业资讯

健康界

健康界  2022-08-03

2022-08-03

4190

4190

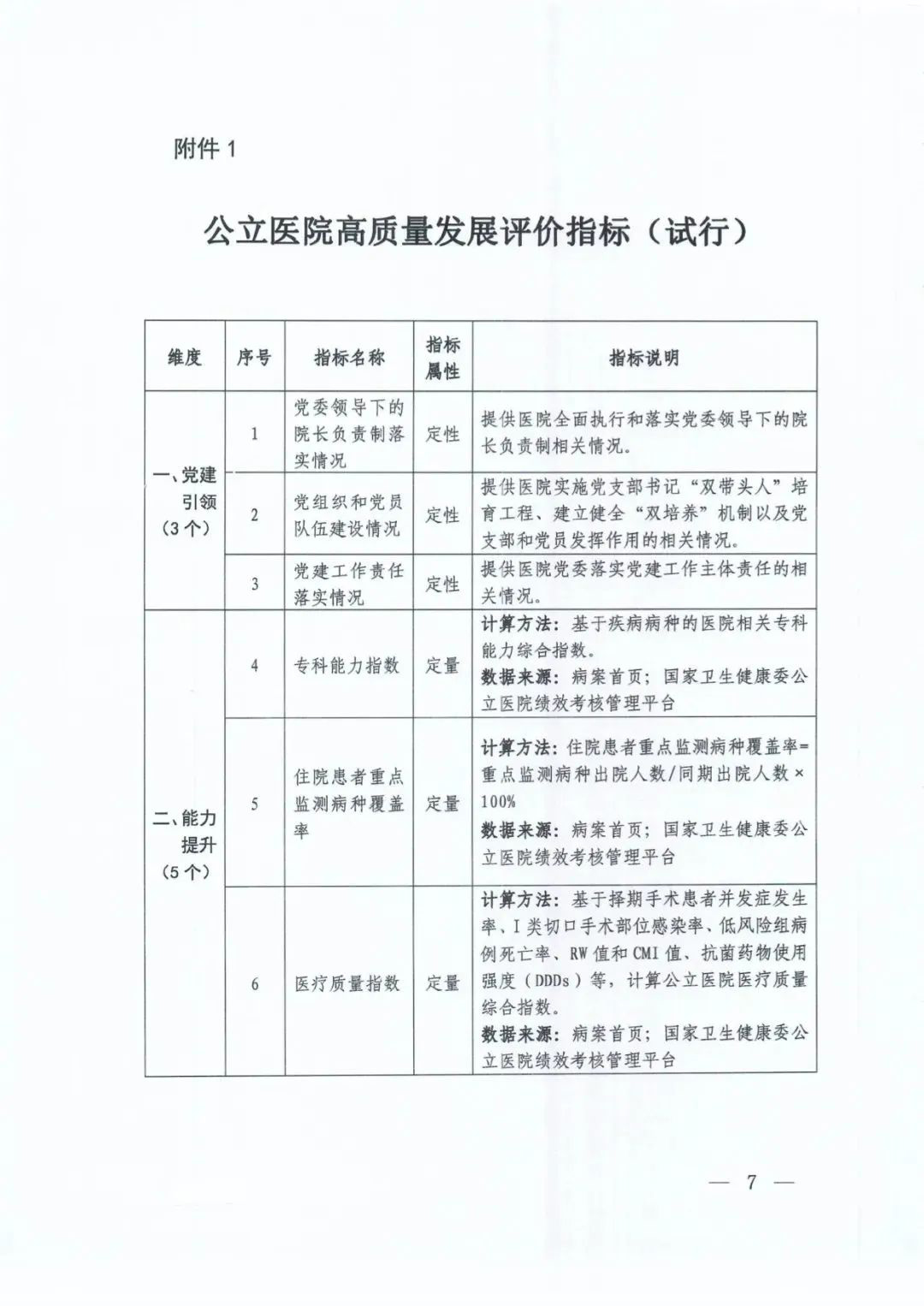

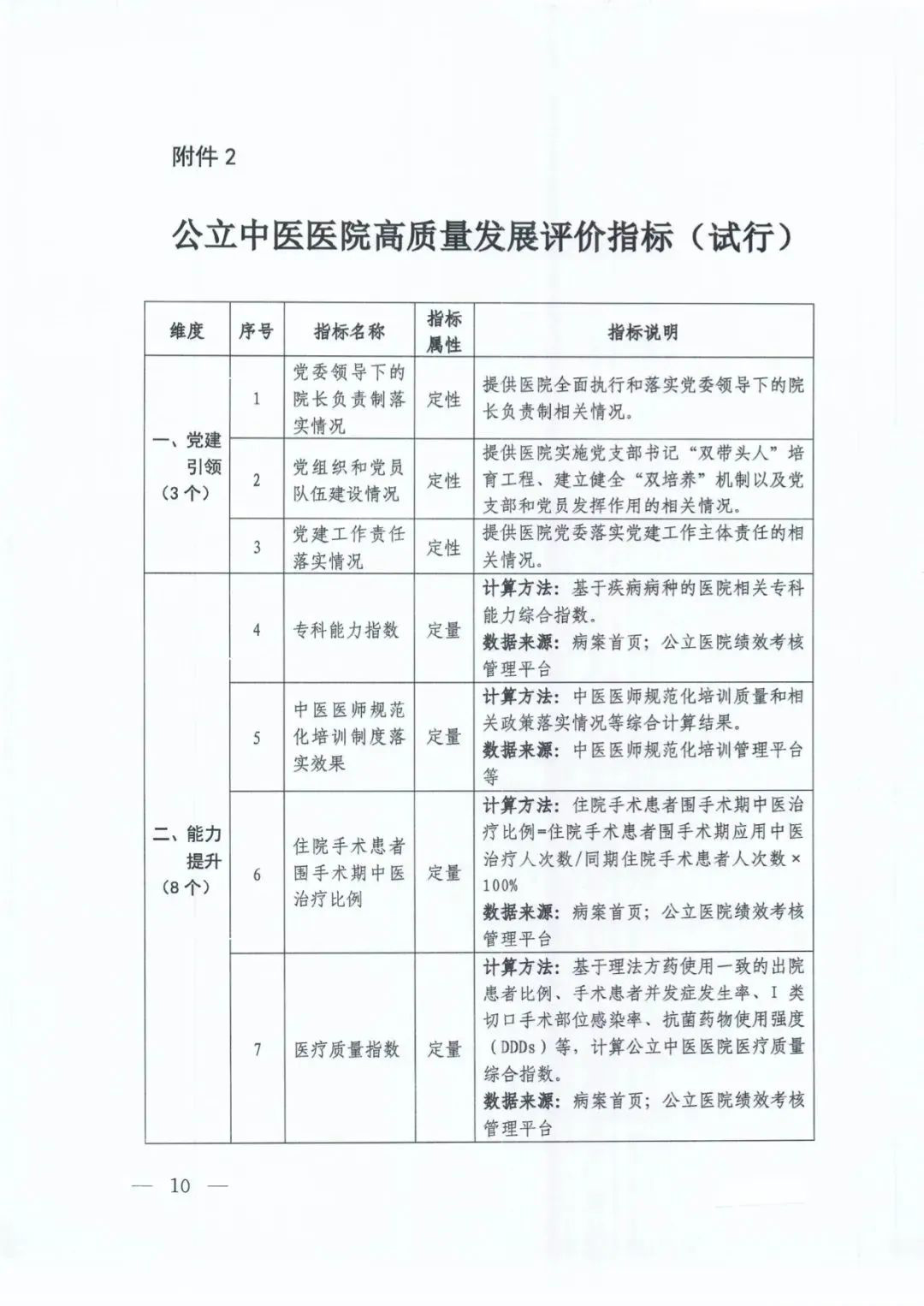

2022年8月1日,国家卫生健康委官网挂网《公立医院高质量发展评价指标(试行)》《公立中医医院高质量发展评价指标(试行)》(以下简称《评价指标》)。

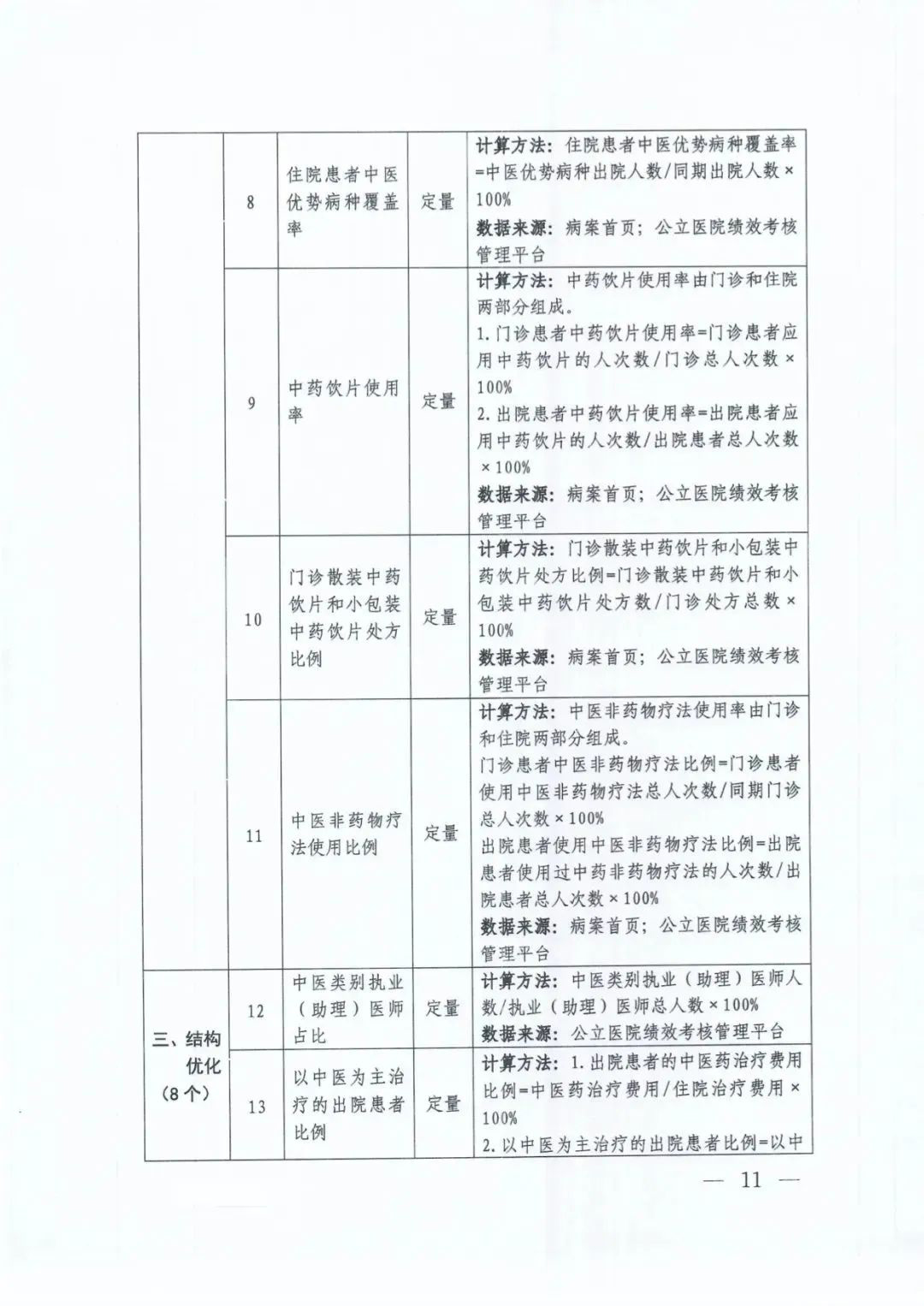

《评价指标》共5个一级指标,18个二级指标。在公立医院绩效考核相关指标基础上,围绕党建引领、能力提升、结构优化、创新增效、文化聚力等五方面内容建立高质量发展指标体系。

复旦大学附属中山医院院长樊嘉院士、中国医学科学院北京协和医院院长张抒扬、浙江大学医学院附属第一医院党委书记梁廷波分别对指标进行了解读。

每个一级指标对应2~5个二级指标。比如,在「结构优化」一级指标下设置了4个二级指标,分别从能力结构、收入结构、支出结构等方面明晰了医院的重点任务。

「评价指标设计的原则,一是精炼,重点突出,让大家一看就知道想抓什么;二是可操作,能够从临床工作、管理工作中,从病案首页、财务年报等数据中,得到指标所对应的数据,并能够提出这些数据,以及做好质控;最终,实现这些数据的可衡量。」国家卫健委相关负责人曾对此解读。

上述负责人透露,国家卫健委重点是把各医院的相关数据采集上来,然后把这些结果反馈给各省,由各省按照属地化原则进行排名。

「指标均可从国家卫生健康委公立医院绩效考核管理平台提取,数据易得也不增加基层医院统计负担。」复旦大学附属中山医院院长樊嘉院士解读道。

健康界了解到,「能力提升」的5个二级指标皆为定量,而其中的专科能力指数、住院患者重点监测病种覆盖率、医疗质量指数、时间消耗指数,都是较新的评价指标。

其中,有公立医院绩效考核的延续性指标,比如专科能力指数,是将过去对单病种的评价,扩展成专科能力综合指数。

「这就可以实现以往公立医院绩效考核未能实现的事情——把全国不同医院的同一个专科,拉到一条线上进行比较。」上述国家卫健委相关负责人介绍。

全国医院同一个专科将能在同一条线上比较

公立医院强不强,关键看专科。

上述国家卫健委相关负责人解释道,今后可以通过3万多个病种,1万多个手术操作,汇集一家医疗机构的专科医疗服务,再根据一些系数的打分,最终形成对一家医院专科能力指数的评价;

再往下走,可以形成对医院内、外、妇、儿各专业能力的评价,再往下走,还可以细分到对亚专科,比如外科里面的胸外科、普外科、骨科等评价。

如此,既可以汇集公立医院整体的专科服务能力评价,也可以细分到每个专科的服务能力评价。

医疗服务能力构成了公立医院高质量发展的核心竞争力,浙江大学医学院附属第一医院党委书记梁廷波认为,医疗服务能力涵盖专科能力、医疗质量、重点病种、医疗效率及住院医师规范化培训制度等,各指标内在逻辑互联互通,评价维度丰富。

具体而言,梁廷波重点介绍了「能力提升」一级指标下的5个二级指标:

1、专科能力指数:

按疾病病种分类,将病种例数、四级手术占比、微创手术占比、平均住院日、次均费用等相关参数纳入专科能力考核体系,正确引导公立医院专科建设方向,推动专科技术水平、病种质控水平持续提升。

2、医疗质量指数:

紧扣择期手术并发症发生率、I类切口手术部位感染率、抗菌药物使用强度、低风险组死亡率、RW值与CMI值等关键指标,既着眼于手术技术规范,也着眼于日常诊疗管理;既强调基本医疗服务品质保障,也强调急危重症诊疗能力提升。

3、住院患者重点监测病种覆盖率:

实际上框定了公立医院的重点业务范畴,明确公立医院的运行轨道,公立医院必须坚持公益属性,做好业务发展规划,结合单病种医保支付杠杆的调节功能,促使医院在提升重点监测病种的诊疗水平与收治能力上下功夫,在优化调整病种结构保障重大疾病救治需求上下功夫。

由此,真正把好公立医院功能定位:公立医院尤其是高水平医院应当始终聚焦并满足肿瘤、神经系统、心血管及感染性疾病领域常见病多发病与各类急危重症救治需求。

4、时间消耗指数:

按照不同DRG组数统计住院时长并与区域平均水平作比较,其内涵仍在于推动公立医院运行模式持续改进,促使公立医院更加自觉的落实加速康复、多学科联合诊疗及临床路径管理等一整套优质理念,同时加快医疗信息化建设,优化就医流程,在看病就医全过程实现智慧服务与管理。

5、住院医师规范化培训制度落实效果评价:

旨在强化公立医院作为「住培」基地的使命感与投入力度,不断完善师资遴选、培训、考核标准和带教规范,有效落实好「住培」医生的待遇;同时,通过指标考核进一步落实「住培」医生结业后达到「两个同等对待」,充分调动「住培」医生的学习积极性,真正使住院医生规范化培训成为每一位青年医生茁壮成长的必由之路。

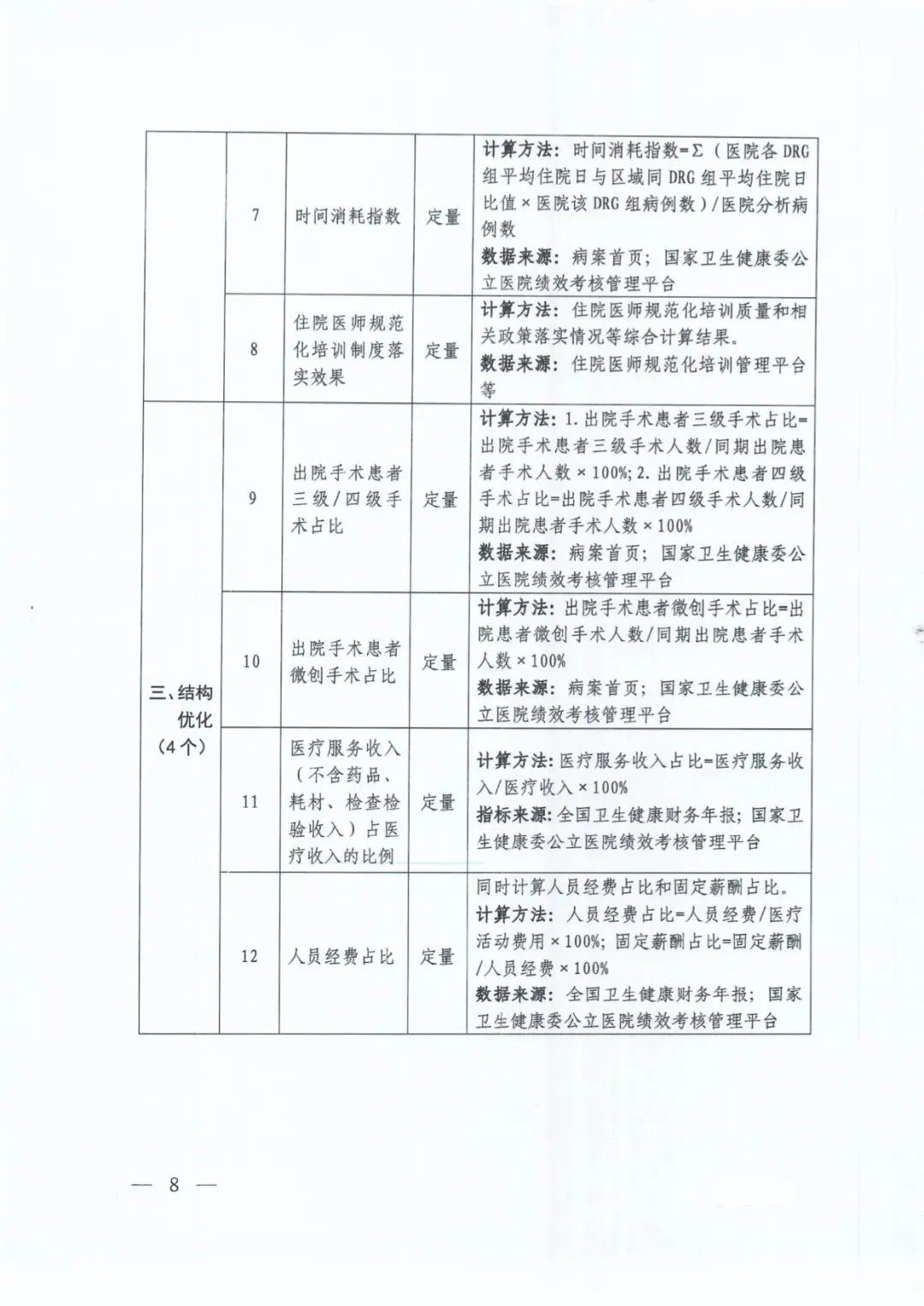

公立医院如何进行内部结构优化?

「公立医院高质量发展涉及诸多方面内部改革,尤其是业务结构的优化调整,既是关键也是难点。」 中国医学科学院北京协和医院院长张抒扬表示。

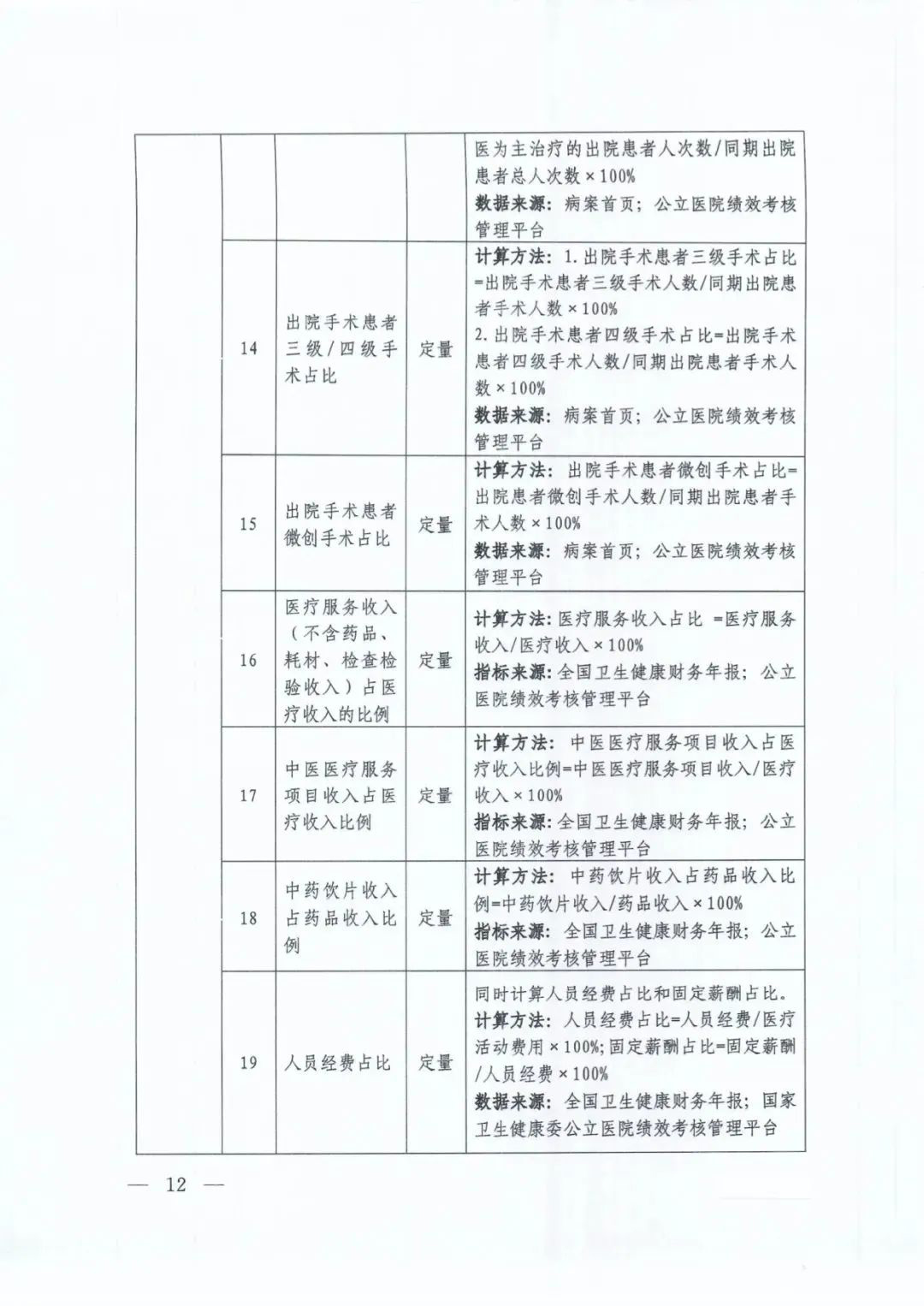

张抒扬认为,本次发布的《评价指标》进一步明确了医院结构改革要点,在「结构优化」一级指标下设置了4个二级指标,分别从能力结构、收入结构、支出结构等方面明晰了医院的重点任务,重要指导意义主要体现在以下三方面:

一是提升医疗技术水平,持续优化能力结构。

在全国二级和三级公立医院绩效考核指标基础上,《评价指标》设定了对「三级和四级手术占比」的评价,考虑到不同医院的实际情况,特别是综合医院的医疗业务和患者需求,以推动服务能力整体提升。

同时,《评价指标》继续关注微创手术等新技术开展,鼓励公立医院利用现代医疗器械和技术减轻患者病痛。

二是改进医疗服务模式,持续优化收入结构。

医疗收入结构不仅反映医院运营状况,也体现了医疗服务质量和医院管理水平。张抒扬指出,《评价指标》沿用公立医院绩效考核中的「医疗服务收入占比」指标,并进一步强化目标导向,旨在加强内部运营管理。

她介绍道,近年来,国家深入推进医改进程,取消药品和医用耗材加成,降低大型医用设备检查治疗价格,调整医务人员技术劳务项目价格,探索建立体现技术劳务价值的医疗服务价格形成机制,推动医疗服务价格改革步入快车道。根据全国三级医院绩效考核监测数据,多数试点医院医疗服务收入占比实现显著提高。

三是完善薪酬分配体系,持续优化支出结构。

医务人员是医疗服务主体,薪酬分配关系医务人员的切身利益。人员经费占比评价的不仅是规模数量,更是结构质量。《意见》对公立医院改革薪酬分配制度,落实「两个允许」提出了明确要求。

张抒扬指出,《评价指标》在公立医院绩效考核「人员经费占比」指标基础上,进一步提出对「固定薪酬占比」的评价。

她表示,公立医院要建立更加科学的薪酬分配体系,进一步突出保障功能,体现医务人员岗位价值、知识价值;同时不断完善绩效考核机制,突出工作业绩、实际贡献、服务质量等,鼓励探索创新。

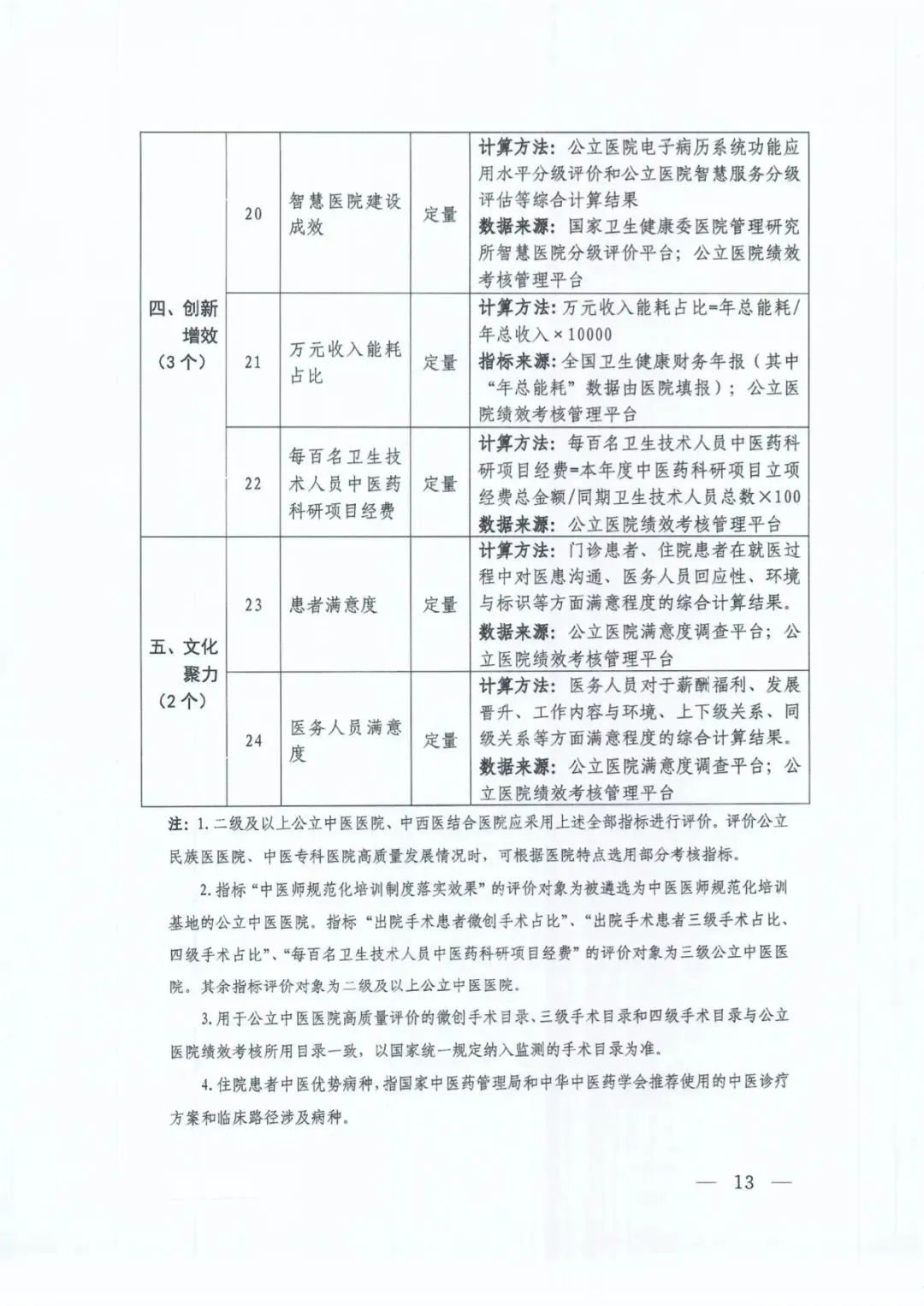

数据将和公立医院绩效考核同步采集

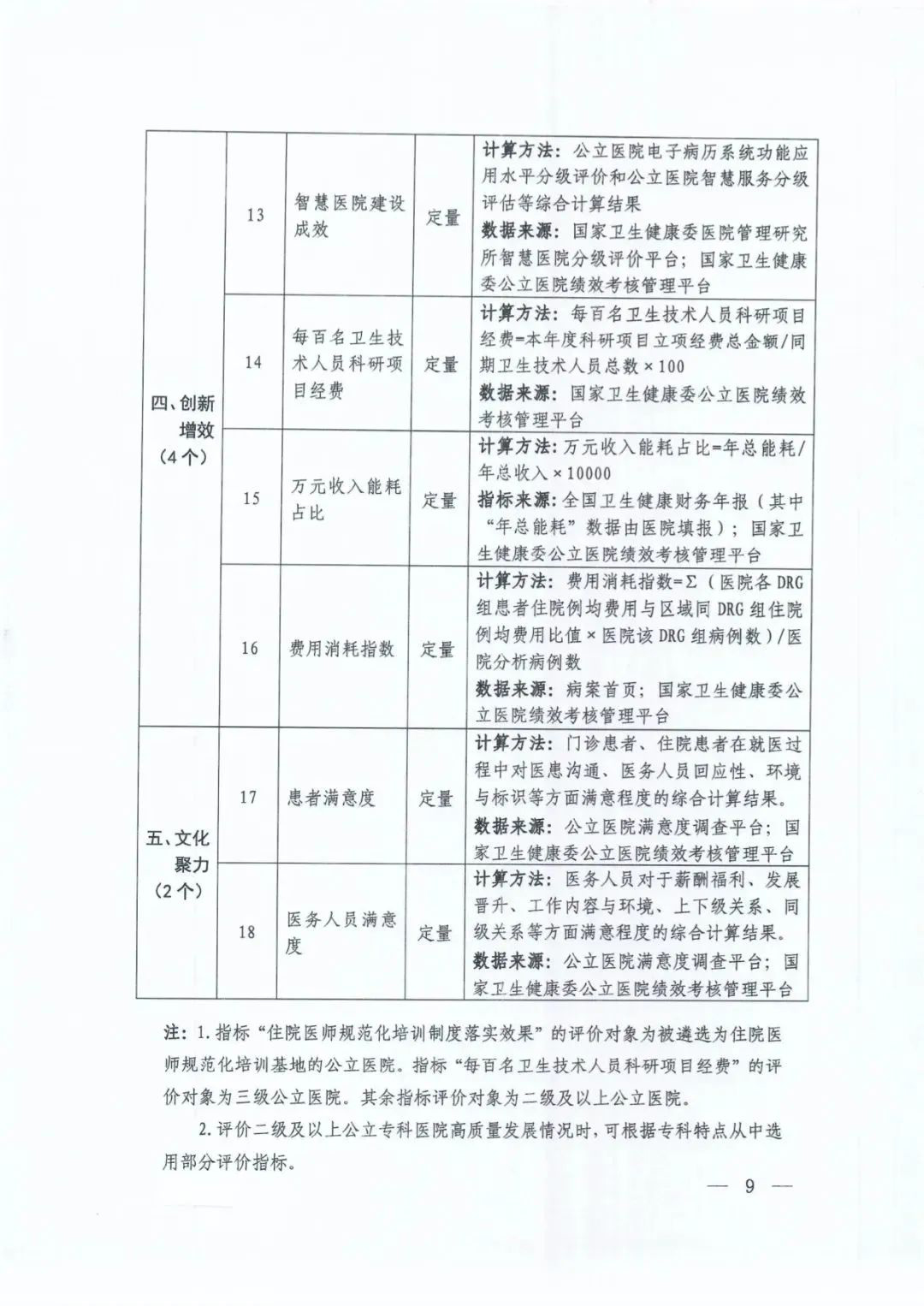

此外,复旦大学附属中山医院院长樊嘉院士在对一级指标「创新增效」解读时提到,费用消耗指数反映的是治疗同类疾病所花费的费用,万元收入能耗占比则是考察医院节能降耗情况的重要指标,二者均为评价公立医院内部运营管理的科学化、规范化、精细化水平的重要指标。

随着医保支付方式改革的深化和以按病种付费为主的多元复合式医保支付模式的推行,节约费用成为医患双方的共同诉求。诊疗费用作为医疗过程中资源消耗的集中表现,不但能够反映医院的诊疗决策水平,同时也能够反映医院的运营管理水平。

在《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》关于「提升公立医院高质量发展新能效」的工作要求中,明确指出公立医院在高质量发展的过程中,要逐步建立病种组合的标准体系,形成基于病组的量化治疗标准、药品标准和耗材标准,通过运营管理标准建设,健全和完善运营管理体系,提升效率,节约费用,实现医院运行模式由粗放式管理向精细化管理的转向。

基于上述要求,费用消耗指数通过计算医院DRGs/DIP组患者住院例均费用与区域同DRG组例均费用的比值,衡量特定病组下医院内部管理效率在区域范围内的相对水平。

在此基础上,将各DRGs/DIP组费用比值按医院病组结构进行加权平均,从而反映医院整体运营能力在区域范围内的相对水平,形成对医院运营管理水平的整体性评价。

指标引导医院在保持合理的疾病DRGs/DIP分组基础上,持续提升病案首页内涵质量,通过主动分析同组疾病费用结构,比较发现医院改进和控制费用结构的方向,降低不合理不必要的费用,尤其侧重药品和耗材的费用降低,切实降低患者的疾病负担,改善患者的就医体验,提高诊疗效率,促进医院的高质量发展。

上述国家卫健委相关负责人表示,《评价指标》会边使用、边调整,不断地进行优化,最终希望实现通过这样的一套指标,将各个级别、类别的公立医院发展现状,都能够呈现出来。

「下一步,国家卫健委会将公立医院的绩效考核和高质量发展工作进行有机结合,也将公立医院绩效考核的管理平台,根据高质量发展要求进行调整,形成一个大平台,然后与公立医院绩效考核同步地采集、质控、计算、分析和反馈。」他透露。

产业资讯

产业资讯

E药经理人

E药经理人  2025-07-16

2025-07-16

45

45

产业资讯

产业资讯

识林

识林  2025-07-16

2025-07-16

42

42

产业资讯

产业资讯

胖猫的生命科学札记

胖猫的生命科学札记  2025-07-16

2025-07-16

43

43