产业资讯

产业资讯

医麦客

医麦客  2022-10-13

2022-10-13

2855

2855

2022年10月10日/医麦客新闻 eMedClub News/--目前,全球共有8款CAR-T产品获批上市,其中6款靶向CD19,2款靶向BCMA,适应症均为血液瘤。据各公司披露的财报来看,除Kymriah外,各家CAR-T细胞产品的销售额较去年同期均有不同程度的增长。

▲ 8款上市CAR-T产品概况

同时,全球的CAR-T市场规模也在迅速扩大。据弗若斯特沙利文分析,全球CAR-T市场从2017年的约0.1亿美元暴增到2020年的约10.8亿美元,预计未来五年将以53.0%的复合年增长率加速增长。其中,中国的CAR-T市场在2025年预计将增长到11.5亿美元。

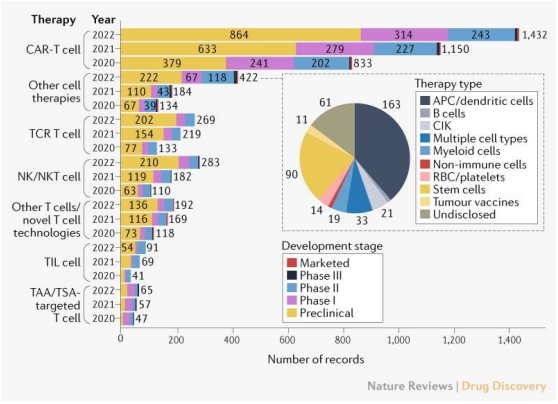

▲全球细胞免疫疗法研发概况 (图片来源:参考资料2)

市场的增长也推动了研发积极性。2022年6月Nature上发表了一篇题为“Landscape of cancer cell therapies: trends and real-world data”的文章分析了全球细胞免疫疗法研发概况。截至2022年4月15日,在全球的免疫肿瘤学研究管线中,有2756种活性细胞治疗候选药物,其中CAR-T疗法数量较去年增长24%。

在这种增速下,竞争已经是CAR-T赛道中一个说倦了的词,基本上只要谈到CAR-T布局就会讲到内卷和创新。此前,作者曾看到王立群博士对细胞免疫疗法内卷的看法并深以为然:就以CD19为例,国内已有2家上市,市场再有个1-2家也就饱和了,再后面的同质产品没有商业化的意义。不少的企业也已经意识到了这一点,要想在市场中占据一席之地,速度和差异化创新必占其一。目前,CAR-T疗法的创新方式趋于多样化,我们大致将其总结为三大方向:靶点、适应症、技术。

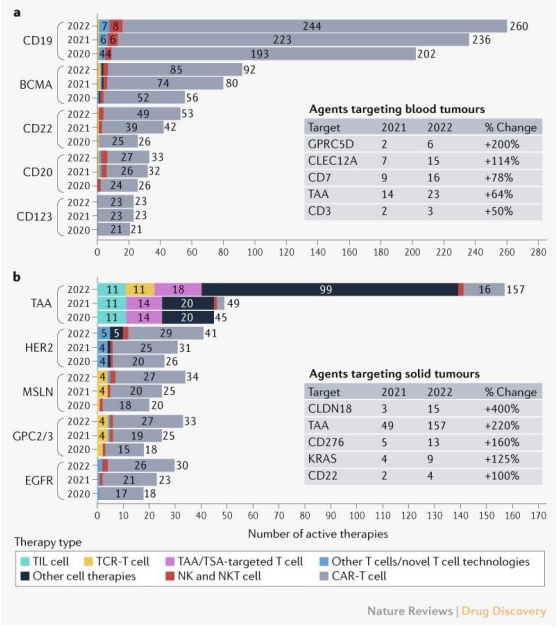

1、靶点创新

在血液瘤领域,CD19、BCMA、CD22等已经过验证有效的靶点仍是研发的热点,但一些新的靶点研发如GPRC5D、CLEC12A、CD7等显著增长。在实体瘤领域,CAR-T在研管线的靶点集中于HER2、MSLN、GPC3等,Claudin18.2等靶点研发热度逐渐上升。

▲细胞免疫疗法靶点概况(图片来源:参考资料2)

国内也有不少企业在靶点上做了差异化布局。2022年4月,斯丹赛自主研发的靶向抗原鸟苷酸环化酶2C(GUCY2C)的GCC19CART获美国FDA授予快速通道资格,用于治疗复发难治转移型结直肠癌(R/R mCRC)。一项临床研究显示,接受GCC19CART治疗的2级剂量组ORR为50%(4/8)。

2022年9月,原启生物自主开发的靶向GPC3(Glypican-3)Ori-C101注射液IND申请已经正式获批,用于治疗晚期肝癌。此外,还有科济药业、传奇生物等企业也在实体瘤领域进行创新研发。

此外,还有多个新靶点被报道。如在今年5月,莫菲特癌症中心的研究人员宣布发现了一种名为OR2H1的CAR-T细胞的新潜在靶点,并初步证明了该靶点在肺癌和卵巢肿瘤中的作用。OR2H1在多个组织学的实体瘤亚群中表达,而几乎不存在于正常细胞中。 同时,该中心也将推进该靶点CAR-T疗法的研究。

2、适应症拓展

血液瘤在恶性肿瘤中占比约为10%,而实体瘤占比达到近90%。CAR-T疗法已经在血液瘤中展现出了突破性疗效,但其在治疗实体瘤上却存在无法有效归巢、受免疫抑制微环境影响、持续性差等问题。

目前,CAR-T疗法治疗实体瘤已然成为差异化布局的方向之一。2022年3月,“CAR-T之父”Carl June在Nature上发布了新的研究进展,证实了抗TGF-β的CAR-T治疗转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)这一实体瘤是安全可行的。同时,这也是首个CAR-T治疗mCRPC临床研究结果。

国内的科济药业已经研发了一款主要用于治疗胃癌/食管胃结合部腺癌及胰腺癌的Claudin18.2 CAR-T候选产品CT041,这也是一款潜在全球同类首创的产品。2022年6月,科济药业在2022年ASCO年会上公布了关于CT041的研究结果,表明了CT041具有较好的疗效及安全性。

在美国进行的针对晚期胃癌和胰腺癌患者的多中心1b期试验的数据显示:在胃癌/食管胃结合部腺癌患者的分组中,客观缓解率(ORR)为60%,其中1例患者实现了完全缓解(CR)。

在中国进行的针对晚期胃癌/食管胃结合部腺癌患者的1b/2期试验数据显示:14例患者中有8例(57.1%)在CT041首次输注后的首次肿瘤评估即达到部分缓解,基于研究者评估ORR和DCR分别为57.1%和78.6%。

此外,在2022年9月,Nature子刊上刊登了一篇题为“Anti-CD19 CAR T cell therapy for refractory systemic lupus erythematosus”的研究论文,该论文报道了5例经CAR-T细胞治疗后病情得到改善的难治性系统性红斑狼疮(SLE)患者,在长达17个月的随访中,没有患者出现复发,并且均实现了无药物缓解。这也更大地拓宽了CAR-T疗法的适应症,自身免疫性疾病是仅次于肿瘤的第二大市场,若能在这一适应症上取得更多成果,CAR-T疗法的前景将更加广阔。

在这一疾病领域,国内企业也加紧了步伐。今年8月,驯鹿生物和信达生物联合开发的BCMA CAR-T产品伊基仑赛注射液获得CDE两项新的临床试验默示许可,拟用于治疗AQP4-IgG阳性的视神经脊髓炎谱系疾病。而这也是国内首个递交CAR-T疗法治疗自身免疫性疾病的临床试验申请,具有里程碑意义。

3、技术创新的“深度”和“宽度”

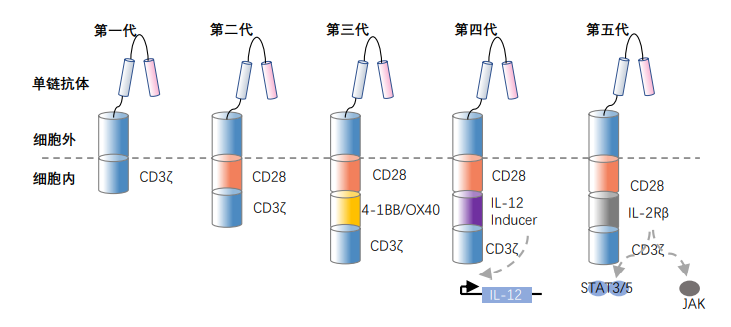

CAR-T疗法技术的创新主要可以分为两种,一种是CAR-T本身技术的更迭和创新;另一种是与创新技术的结合。自CAR-T疗法开创以来,已经过五代技术更迭。其中,第二代在第一代的基础上增加了一个共刺激体,增强了CAR-T细胞的存活时间和治疗效果,这也是当下主流的结构。后面的三代CAR结构在理论上能够带来更好的效果,但实际上尚待更多的试验去探究。

▲五代CAR结构(图片来源:参考资料1)

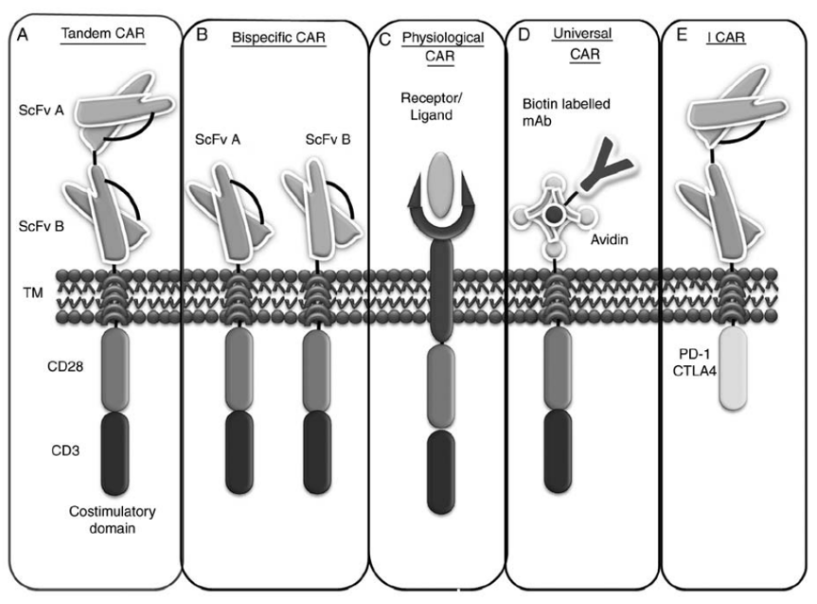

另外,除了CAR技术的迭代,还有文献报道了5种新型CAR-T细胞模型:

Tandem CAR:单个CAR结构通过串联的scFv使其能靶向识别两种肿瘤抗原;

Bispecific CAR:双特异性CAR能同时表达两个scFv以识别两种不同的肿瘤特异性抗原;

Physiological CAR:用包含配体和受体分子的CAR结构替代传统的scFv,以成对识别肿瘤细胞;

Universal CAR:将scFv替换成能够表达抗生物素蛋白-生物素标记的单抗,进而识别对应的靶抗原;

I CAR:PD-1和CTLA-4能够可逆地调节TCR信号转导并增强嵌合受体的功能;

▲5种新型CAR-T模型 (图片来源:参考资料4)

在2021年的AACR大会上,加州大学洛杉矶分校医学中心血液学和肿瘤学研究员Sanaz Ghafouri博士公布了CD19×CD20双特异性CAR-T疗法的临床研究数据:5例接受治疗的CD19和CD20肿瘤抗原表达均为阳性的B细胞恶性肿瘤患者在中位随访13个月后,有80%达到完全缓解(4/5),这也初步证明了CAR-T新型结构的前景。

国内企业华夏英泰也创新性地研发了一种全球首创双靶点CD19×CD20 STAR-T候选产品HXYT-001自体细胞注射液,这是采用人源化抗体靶向CD19和CD20的合成性T细胞受体和抗原受体(STAR)修饰的T细胞,主要用于治疗复发/难治B细胞非霍奇金淋巴瘤。今年9月,该候选产品获批IND。

而在CAR-T技术发展的同时,CRISPR基因编辑技术、iPSC、mRNA等技术也在不断向前推进。研发人员便将其与CAR-T疗法结合起来“取长补短”。如与CRISPR基因编辑技术联合,敲除TRAC、B2M、PD-1等基因,可以大大降低自身免疫原性并提高CAR-T抗肿瘤活性,这也为通用型CAR-T细胞疗法以及CAR-T疗法攻克实体瘤提供了一种技术手段。

目前已上市的CAR-T疗法共同的一个特点就是成本高价格贵,而iPSC技术就为这一问题的解决提供新的思路。今年8月,哈佛医学院和波士顿儿童医院研究团队公布一项研究结果:通过组蛋白甲基转移酶(EZH1)抑制的表观遗传重塑,可使iPSC高效分化为T细胞,再进一步结合基因编辑技术转化为CAR-T细胞时能够制造出一种增强型CAR-T。其实,iPSC衍生的CAR-T疗法早已进入临床阶段,如Fate的FT819就是首个获FDA批准的iPSC来源的同种异体CAR-T细胞疗法。

而在mRNA技术与CAR-T技术结合上,以mRNA疫苗而闻名的BioNTech研发了一种CAR-T+CARVac(代号:BNT211)的疗法。其由两部分组成,一种是靶向癌胚抗原Claudin-6的自体CAR-T疗法,一种是编码CLDN6的CAR-T细胞扩增RNA疫苗,能够在体内激发CAR-T细胞扩增。2022年的AACR年会上,BNT211治疗实体瘤的1/2期临床初步数据验证了该候选疗法的安全性和有效性。

其实,国内企业在T细胞疗法上的创新上还有诸多值得关注的企业。比如今年9月,广州百吉生物全球首创的BRG01注射液IND获得CDE受理。BRG01注射液是一款通过基因修饰技术将靶向EB病毒(EBV)抗原的受体表达于T细胞表面而制备成的自体T细胞免疫治疗产品,用于治疗复发/转移性鼻咽癌。同时,这也是首个靶向EBV抗原的针对病毒相关实体瘤治疗的候选产品,填补了细胞治疗在 该领域的空白。

同样在9月,邦耀生物自主研发的靶向CD19非病毒PD1定点整合CAR-T细胞注射液BRL-201的IND也获得CDE受理,这是世界上首个靶向CD19非病毒PD1定点整合的CAR-T产品,可在不使用病毒载体的情况下,通过一步制备获得基因组定点整合的CAR-T细胞产品。

而这些成果的背后都体现了我国药企不断迸发的创新能力和研究成果临床转化能力。

总结

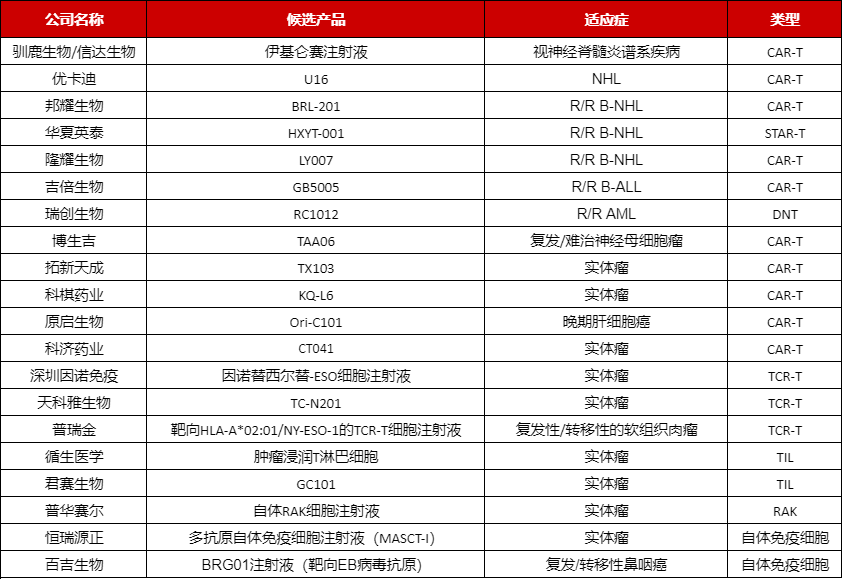

整体而言,CAR-T疗法颇具“可塑性”,除了以上的创新方向之外,还有着更多待探索的方向,而这点延伸到整个细胞疗法上也是相同的。而令人振奋的是,尽管我国的细胞免疫疗法起步较晚,但发展潜力较大,逐渐由license in转变成自主研发,且已经成功研发出多款First in class产品。在近几个月内,我国在细胞免疫疗法领域也取得了多项进展,共有20款候选产品在第三季度进入IND。相信在未来,会迸发出更多创新潜力。

▲国内7-9月细胞免疫疗法临床申报汇总(如有遗漏,欢迎补充)

参考资料:

1.中国细胞治疗产业发展白皮书

2.Landscape of cancer cell therapies: trends and real-world data

3.各企业官网

4.https://www.drugtimes.cn/2021/03/25/ca5efce6c5/

产业资讯

产业资讯

新药说

新药说  2025-06-16

2025-06-16

63

63

产业资讯

产业资讯

Medaverse

Medaverse  2025-06-16

2025-06-16

63

63

产业资讯

产业资讯

猎药人俱乐部

猎药人俱乐部  2025-06-16

2025-06-16

67

67