产业资讯

产业资讯

医药经济报前沿观察

医药经济报前沿观察  2023-06-21

2023-06-21

2692

2692

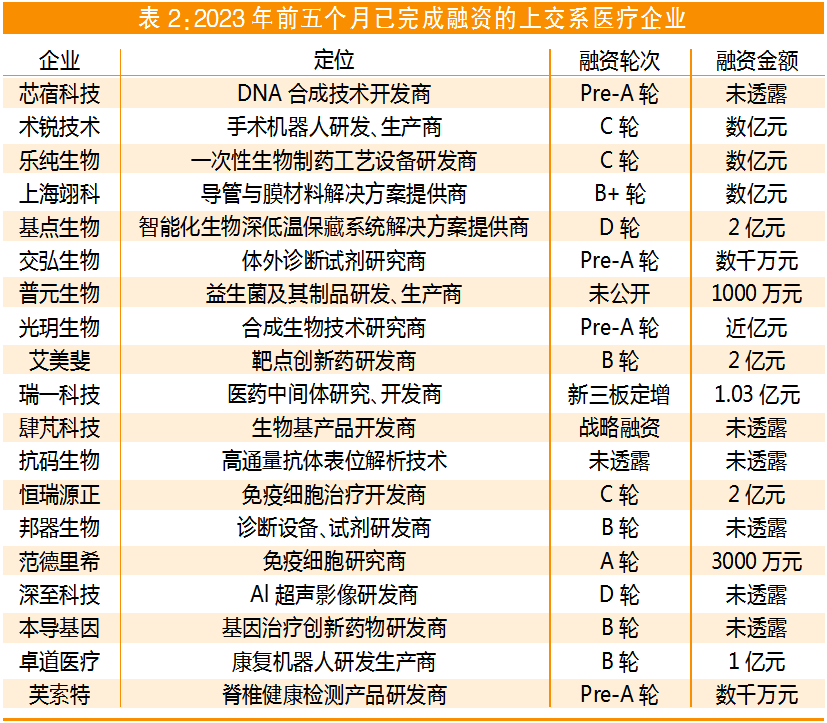

这两年,上交系医疗企业在金融界的表现令人瞩目。据动脉橙数据库不完全统计,仅今年前5个月就有19家上交系医疗企业完成融资,融资总额逼近百亿元。

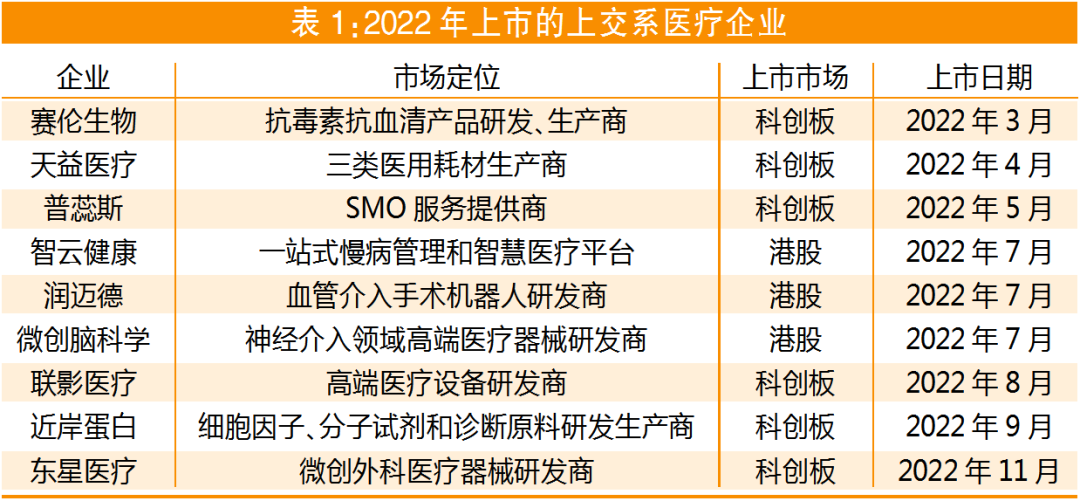

2022年以来,数家代表医药医疗界尖端技术的上交系企业上市,涉及微创机器人、数字慢病管理等多个尖端板块。其中,国产设备影像领域的联影医疗创下2022年科创板最大IPO。

上交系培养出这么多明星医疗企业,背后的发展逻辑和企业特征是什么?笔者对此做简要分析。

与优势学科共振

技术产业化的基础是技术力量,技术力量考量研发团队的实力,雄厚的研发队伍为创业提供源源不断的养分。上交系医疗企业众星璀璨,离不开上海交通大学的科研实力。当前上交系医疗企业重点在医疗器械和生物医药领域,与上海交通大学的优势学科吻合。

上海交通大学是上海市的顶尖老牌高校,以工科见长。在不少医疗器械相关的尖端科技研究领域,该校走在我国前列。

例如,其机械与动力工程学院早在1979年就建立了机器人研究室,后更名为上海交通大学机器人研究所,是我国最早从事机器人技术研发的专业机构之一。

而2011年成立的上海交通大学生物医学工程学院,下设智能机器人实验室、生物医学制造与生命质量工程研究所、上海市医疗机器人技术创新中心、上海市高端医学诊疗装备工程研究中心等多个科研机构,并通过与该校的工程学和医学临床资源协同共振,不断催生医疗器械、生物医药新技术。

上海交通大学也很注重其附属医院对学校原创的医疗新技术的应用。例如上交最大的临床教学医院瑞金医院是国内最早开展机器人手术的医院之一,2010年起相继在多个领域开展机器人手术。

临床实践助力,可使研发周期大为缩短,使上交系可在医疗机器人、生物医药等多领域快速产生许多研发成果。培养的医药医疗相关人才即使离开校园,未来也可与学校合作,反哺学校,其技术布局也会影响上交系医疗企业的布局方向。

孵化体系促落地

不论科学家还是创业者,大部分在早期既缺乏资金支持,也缺乏创业引导,只在某个领域有专长。上海交通大学搭建了系统的孵化体系,这是目前多数大学没有的。上交系医疗企业的瞩目战绩,与这个系统孵化体系有着直接关系。

这个体系助力科研成果产业化,也是上交系医疗企业众多、发展迅速的重要原因之一。

上海交通大学打造了类似斯坦福大学创业办公室的科技成果转化渠道,形成了特色的产学研转化机制。例如由校基金会和校友会发起的“C计划”,链接优秀投资机构和标杆企业;上海交大旗下某研究院以“政府投入+学校资源=成果转化+产业带动”为路径,聚集政府、企业及社会资源,聚焦新信息技术、先进材料与智造、生态健康等领域科研成果,推进产学研项目成果转化落地。

上海交大已经建立了科研成果转化的标准和流程。如“1+5+20”成果转化制度体系,覆盖成果转化组织、管理、奖励、过程、保障全过程,让校内想发展医疗科技、想实现成果转化的学生、教授、科学家都有机会付诸实践。

战略引领先手棋

上海交通大学还扮演着战略决策引领者的角色,让不同学科发挥特长。

例如,其安泰经济与管理学院、上海高级金融学院,站在经济学、管理学、资本市场等角度,提供产业研究参考。这些学院的专家不仅参与上海交通大学医疗研发方向的制定,也常与上交系创业者展开深度合作。

由于在医疗方面提前布局,上交系在医疗机器人、生物医药等领域都走在了全国前列。

校友圈“资金池”

“半个创投圈都是上海交大人”,上交系医疗企业近年在资本界表现瞩目,还源自上交系校友圈的凝聚作用。上交系的校友圈,就像一个潜在的资金池,赋能缺乏资金却心怀梦想并有独特技术的上交系创业者。

上交系校友在金融界影响力大。例如红杉资本全球执行合伙人沈南鹏、君联资本董事长朱立南等,都是上交系校友。这些投资者资本力量雄厚,一方面给上海交通大学注入资金助力母校的医疗研发发展,另一方面对校友的创业项目也特别关注。例如2016年沈南鹏捐资5000万元设立上海交通大学“医学研究基金”,截至2019年,基金会资产规模已经超过15亿元。

实际上,除了医疗企业表现令人瞩目,上交系在其他行业也有不俗的收获。

小结

上交系医疗企业的瞩目表现,背后是上海交通大学及其创业者产学研结合的高效协同共振。上交系学术、创业氛围浓厚,大学在其中扮演创业导师、战略引领者、资源提供者的角色,通过校友圈聚合人才和资金,助力有潜力的学生、教授、科学家将科研成果产业化,背后体现了上海交通大学“帮助成员成功”的思想,是中国传统道家“无为而无不为”思想的体现。

由于尊重每个创业主体的主导地位,大学只是扮演支持者的角色,因而本身承担的风险也较小。大学还可通过创业成功者、成功校友等不断获得研发赞助,持续发展,形成良性循环,可谓产学研发展的样板。

延伸

从医械向更多前沿赛道拓进

整理过往已上市或完成融资的上交系医疗企业可以发现,上交系布局以医疗器械为主。

随着行业的不断变化,上交系在医疗板块的布局一直在调整:一方面持续发力以医疗机器人为核心的医疗器械领域;另一方面也开始瞄准一些前沿医疗赛道,比如合成生物学、脑科学、细胞与基因治疗等。

01医疗机器人

据公开资料整理,到目前为止,上海交大在医疗机器人赛道已经收获了2家上市企业,分别是血管介入手术机器人第一股润迈德和微创系旗下企业微创机器人。与此同时,国产腔镜手术机器人术锐也在上市进程之中。

此外,上交系还聚集了一批优质企业,比如傅利叶智能、精劢医疗、汇禾医疗、钛米机器人以及卓道医疗,还有范先群教授的眼眶手术机器人、沈国芳教授的颅颌面截骨机器人、张陈平教授的下颌骨重建手术机器人、吴皓教授的耳科手术机器人、王坤东教授的奥朋手术机器人等,一个医疗机器人军团正在上海交大逐渐形成。

02合成生物学

上交系近年来也在前沿赛道合成生物学发力。2022年年底,上海交大医学院生物化学博士罗煜创立的弈柯莱生物正式向IPO发起冲击。今年,又有4家上交系合成生物学企业完成融资,分别是芯宿科技、光玥生物、肆芃科技和抗码生物。

03细胞与基因治疗

在细胞与基因治疗赛道,上交系今年已有3家企业完成融资,分别是由上海交通大学药学院分子药理学教授周向军创立的恒瑞源正、上海交通大学系统生物医学研究院长聘副教授蔡宇伽创立的本导基因以及由上海交大校友胡建杰创立的范德里希。

总之,上交系医疗企业有两个特点:一是聚焦临床未满足的需求;二是将目光放在一些正在被海外巨头“卡脖子”的关键技术领域。

(据动脉网)

编辑:余如瑾

首发于《医药经济报》总第4502期

产业资讯

产业资讯

医麦客

医麦客  2025-06-24

2025-06-24

29

29

产业资讯

产业资讯

医药财经

医药财经  2025-06-24

2025-06-24

31

31

产业资讯

产业资讯

药时代

药时代  2025-06-24

2025-06-24

32

32