产业资讯

产业资讯

IQVIA艾昆纬

IQVIA艾昆纬  2024-11-07

2024-11-07

1083

1083

艾昆纬副总裁、大中华区商务解决方案总经理Eric Shao认为,中国在创新药领域应依据自身实力和市场需求定位,聚焦低成本、改良创新及前沿科技。

在前不久的BIOHK会议期间,研发客与Eric Shao有一番畅谈。

Eric表示:“中国不必拘泥于原始创新这条单一路径,实际上,中国在创新领域拥有多元且具有特色的定位。”

中国创新药产业自2021年起遭遇融资泡沫与资本寒冬,暴露出行业发展中的种种问题。Eric认为,中国医保体系支付能力有限,医疗资源分配不均,这成为创新药在医院准入、合规等环节的挑战。然而,当前已有逾10个PD-1产品和上百个ADC管线上市或处于研发阶段,竞争加剧。

他还发现,部分企业创始人虽然具备强大学术和科研背景,但对中国医疗运营环境和商业系统理解不足,低估了产品上市后的困难。“生物医药行业的投资模型因素复杂,若考虑不周或上市准备不足,可能会导致产品上市后表现不佳。”

因此在Eric看来,中国创新的未来应该做出清醒的选择。

并非所有公司都适合源头创新

Eric认为,中国在创新领域应依据自身实力和市场需求定位,聚焦低成本、改良创新及前沿科技。“当然,前沿科技的重要性不容忽视。但并非所有公司都适合从事高科技研发,需根据自身实力和市场需求选择合适的创新定位。”

首先,低成本创新是关键。全球尚有约30亿人口的市场,其经济发展水平较低,对低成本创新产品有迫切需求。中国若能在此领域脱颖而出,不仅能满足这些市场需求,还能开拓海外市场,缓解国内竞争压力。

其次,改良创新亦值得重视。在现有基础上进行改进和优化,如延长药物使用时间、减少副作用、提高便利性等,均具市场潜力。比如在非洲、拉美等地,开发适于运输储存和方便服用的剂型药物大有可为。

如何实现突破性发展

面对当下的产业困境,Eric认为,生物技术公司的创业家需要谨慎评估临床需求、竞争态势及创新技术的实际效用与商业价值,避免盲目逐利。

他建议,首先公司在立项时就需要明确规划,避免盲目性。科学家往往偏爱高难度、尖端技术领域,视自身技术和在研产品为独一无二的珍宝;而投资人则更倾向于关注大病种,多适应症及广阔的市场,两者逻辑存有偏差。针对高精尖和小适应症项目,投资人或因市场潜力有限,其关注度相对较低。

由此,Eric建议,企业在研发立项时就应紧贴临床导向,避免盲目追求大赛道或局限于小领域。若非市场先入者,则需要审慎考虑商业策略。企业方与出资方都需要以更理性的态度来审视项目前景及市场潜力。

建立完善的评估体系至关重要,需要全面考量技术的可行性、市场潜力及投资回报的合理性,确保项目的可持续发展。在管线规划中,要寻求科学与市场的平衡。以PD-1抗体研发为例,尽管肺癌、肾癌等领域竞争激烈,但仍可以通过选定特定的适应症来发掘差异化的优势,使药物上市后能在同类产品中脱颖而出,并在医保及临床应用中占据独特地位。

其次,要重新审视企业全面商业化的必要性。

中国生物医药企业兴起仅仅十数年,与拥有庞大的医药代表团队与强大的商业化能力的大药企正面竞争时,所面临的挑战尤为艰巨。成熟企业通常在初年或次年不计盈利,将收入的一至两倍投入于市场,以加速医院渗透与商业化进程。而对于中国生物医药企业来说,若向投资者表明产品上市初期由于商业铺开而有可能产生亏损且逐年加剧,恐怕难以获得持续投资,这也正是部分创新企业所遇到的困境。因此,全面铺开商业化还是聚焦发展,成为亟待深思的议题。

Eric认为,生物技术公司采取其他商业化路径,例如授权合作、寻求可靠商业伙伴共拓市场,或专注于轻量级市场活动,也不失为优选。特别是对于单一管线产品企业,勿急于全面商业化,而应积极寻求合作契机。

过去几年,行业曾热议到底是成为Biotech还是Biopharma,现在已很少有小公司要转型为Biopharma了,而更多倾向于将产品售予大药厂,此策略实为明智之举。

第三,应适度放宽基本医保限制,激励商业保险与社会多元融资,以多元化策略应对单一医保体系之局限。

Eric分析说,在现实操作中,基本医保与公立医院体系结合得非常紧密,与其他商业保险并行运作时复杂度非常高。因此,需要探究筹资方式之间的协调机制,以高效促进医疗创新。当前,国家鼓励外资及多元力量参与医疗市场,为高端治疗转向民营及外资医院提供了新思路,此举有助于打破体制束缚,推动医疗创新,契合全链条及全生命周期管理理念。

最后,生物医药企业在规划国际化蓝图时,应审慎评估自身实力与市场条件,精选出海模式。同时,强化国内外企业之间的合作交流,促进技术升级与市场竞争力提升。在营销层面,需加强品牌塑造与市场推广,提升产品认知度与口碑,以扩大市场份额并增强客户信赖度。

合作不仅是战略考量,更是把握机遇、拓宽思路的关键,值得深入探索。针对中国市场,我们或自主开发;面对全球市场的复杂多变,则需要加大合作。

选择正确的合作方式

当前,全球医药市场环境趋紧,业界广泛寻求合作,共克时艰。医药行业并购交易活跃,无论是跨国药企收购中国本土资产,还是大型药企如恒瑞、石药并购国内小企业,以及小企业间的整合,均显现出行业内的蓬勃态势,此趋势在全球范围内亦普遍存在。

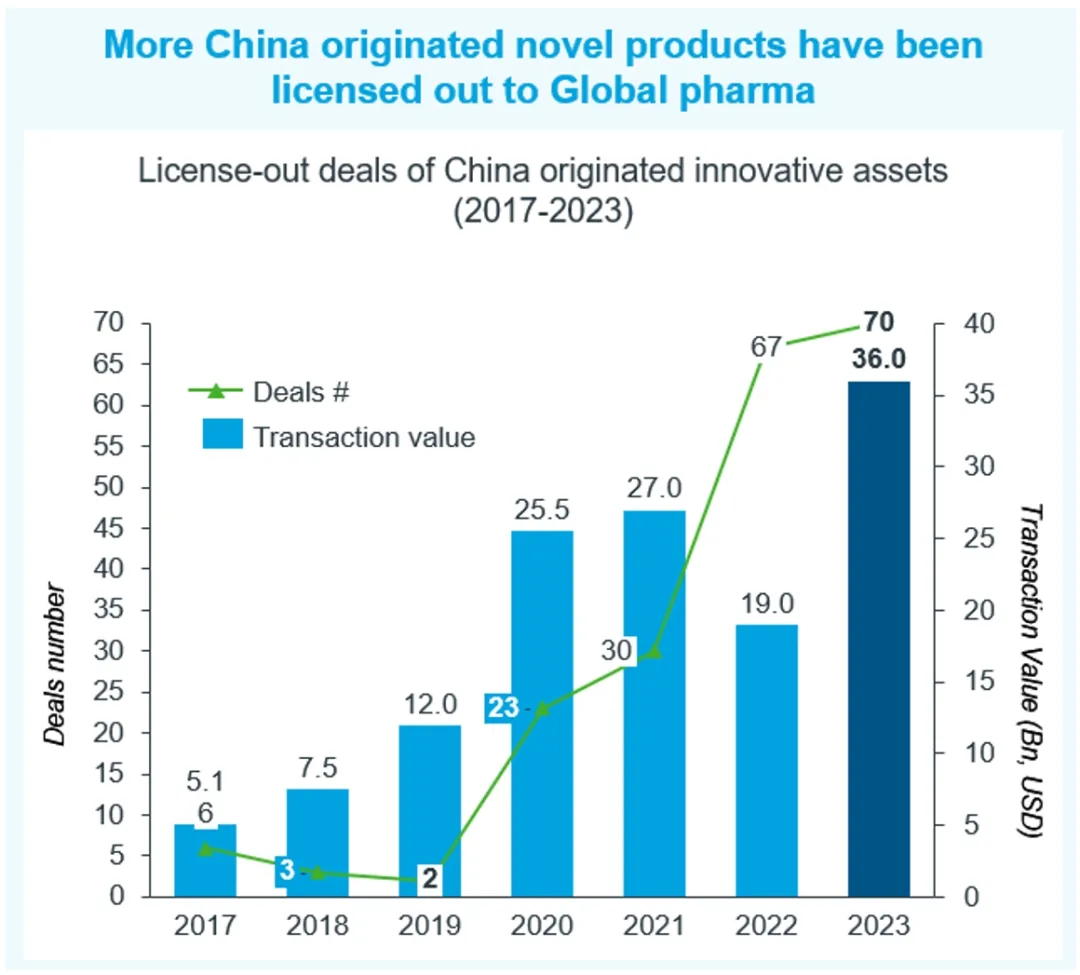

图1:2017~2023年中国创新药对外授权趋势变化

数据来源:《构建中国医药创新生态系统》

在交易环节,早期资产交易是热点,而且业界更注重从专业视角,而非仅凭讲故事来融资。部分大药厂则可能选择项目融资等方式支持特定项目的研发,以规避项目失败对股价的影响,从而在保持股价稳定的同时,持续推进创新药研发。

此背景下,希望能促成一两家杰出的中国生物技术企业崛起,此举不仅能增强企业综合实力,亦能推动整个行业进步,最终实现制药强国的梦想。

Eric进一步谈到,中国研发的药物或技术将来也需考虑在不同人种和地区的应用效果和适应性。

与发展中国家合作更需基于可及性考虑,开展技术投资和本地化生产落地,一带一路政策有助于发挥中国影响力,广阔的市场和高性价比是中国创新的价值体现;与发达国家合作则更需突破监管准入,分销渠道和支付限制,建立顺畅的商业运营体系。

在生命科学领域,欧美国家领先,我们应汲取其优点,缩小差距。同时,保持开放心态,与全球科学家及企业家广泛开展合作。”Eric还提醒,“合作中需要明确目的、方式,确保基于商业原则的互利共赢,维持合作持续稳定。面对技术竞争中的杂音与分歧,要理解背后动因,有效应对。而投资回报则需要耐心,以及立足长期市场进行培育。

产业资讯

产业资讯

丁香园Insight数据库

丁香园Insight数据库  2025-12-18

2025-12-18

31

31

产业资讯

产业资讯

医药观澜

医药观澜  2025-12-18

2025-12-18

31

31

产业资讯

产业资讯

瞪羚社

瞪羚社  2025-12-18

2025-12-18

28

28