产业资讯

产业资讯

药明康德

药明康德  2025-02-11

2025-02-11

1126

1126

药明康德内容团队盘点了2025年1月发布于国际知名科研期刊中的潜力靶点,供各位医药界的朋友们参考。它们有的是预防和治疗食物过敏的潜在靶点,有的揭示了与能量代谢调节相关的全新酮旁路代谢途径,有的为治疗自闭症谱系障碍带来了新思路,有的是治疗肺结核的新靶点。这些潜力靶点涵盖肿瘤、免疫、中枢神经系统疾病、代谢类疾病、传染病等多个方向,都具有潜在转化价值。

在这篇文章中,我们优选5个值得关注的靶点做详细报道。点击“阅读原文”或扫描文中二维码并填写文中调查问卷,留下您的邮箱,即可申请获得完整靶点列表。

靶点:RELMβ

应用:预防以及治疗食物过敏的靶点

期刊 / PMID:《自然》/ 39843735

发现:2型免疫反应在人体应对寄生虫和毒素时,有着重要的保护作用。然而2型免疫反应的调控失衡可能引发食物过敏和过敏性休克等病理性免疫反应。其中,人体对食物抗原的耐受性在避免导致食物过敏的不良2型免疫反应中有着重要作用。但我们对维持和失去食物抗原耐受性的机制仍了解有限。这项研究显示RELMβ是口服耐受性的关键调节因子。RELMβ在食物过敏患者及食物过敏小鼠模型的血清中均高度富集。它的缺失可保护小鼠免受食物过敏影响,防止食物抗原特异性IgE抗体及过敏性休克的产生。肠道菌群局部产生的吲哚(indole)衍生物,可通过激活芳香烃受体(AhR)诱导RORγt阳性调节性T细胞,从而维持免疫耐受,避免食物过敏。而RELMβ通过调控肠道菌群,耗竭生产吲哚代谢物的细菌来破坏机体对食物的耐受性。围断奶期抑制RELMβ能保护易感小鼠后代在生命早期免于食物过敏。综合这些,该研究揭示了RELMβ介导的肠道免疫-上皮调控环路在食物抗原耐受中的关键作用,这是一种通过“编辑”肠道菌群实现适应性免疫调控的全新机制。RELMβ也是预防和治疗食物过敏的潜在靶点。

图片来源:123RF

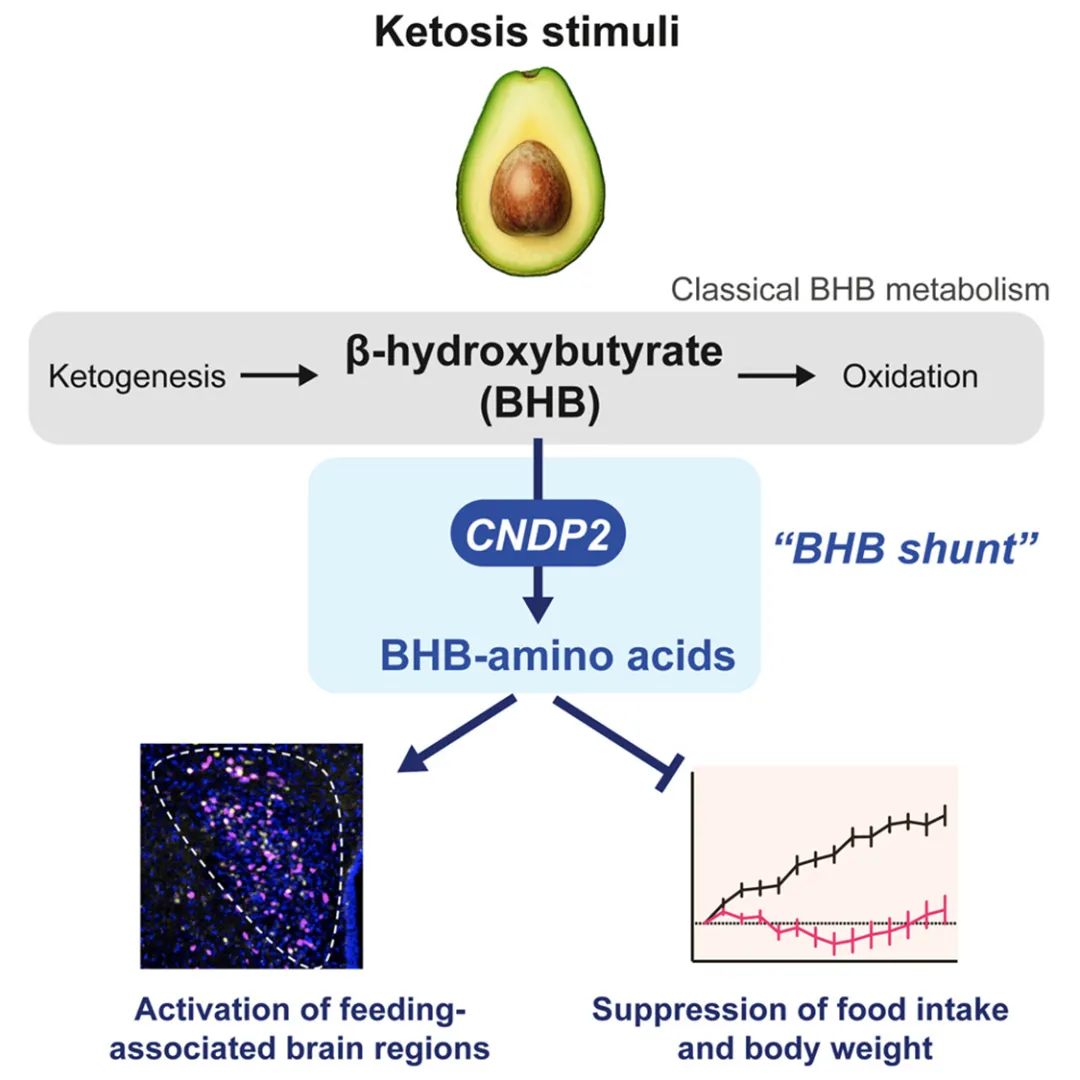

靶点:CNDP2

应用:揭示与能量代谢调节相关的酮旁路代谢途径

期刊 / PMID:《细胞》/ 39536746

发现:β-羟基丁酸(BHB)是一种常见酮体。迄今为止,所有已知的BHB代谢途径均涉及BHB与主要能量中间体的相互转化。但在这项研究里,作者发现了一条此前未被描述的BHB次级代谢途径:通过CNDP2介导的酶促反应,将BHB与游离氨基酸结合。该BHB旁路代谢途径生成一类抗肥胖的酮代谢物——BHB-氨基酸。在小鼠中敲除CNDP2基因可消除组织氨基酸受BHB修饰,降低BHB-氨基酸水平。BHB-氨基酸中最丰富的是BHB-Phe,它能激活下丘脑和脑干神经元并抑制食欲。敲除CNDP2的小鼠在外源性酮酯补充或生酮饮食后表现出食物摄入量增加和体重上升。此外,CNDP2依赖性的氨基酸BHB修饰及BHB-氨基酸代谢物也保守存在于人体中。总之,CNDP2介导的酶促氨基酸BHB修饰是一条全新的酮旁路代谢途径,参与调节能量代谢平衡。

▲BHB-氨基酸能激活下丘脑和脑干神经元并抑制食欲(图片来源:参考资料[2])

靶点:MBOAT7

应用:在大脑皮质发育中起关键作用的脂质调控因子

期刊 / PMID:Science Translational Medicine / 39742503

发现:磷脂是大脑的重要组成部分,但大脑发育过程中的脂质组成如何变化及其对神经元迁移的影响仍未被充分阐明。值得注意的是脂质调控基因的突变,比如调控磷脂酰肌醇(PI)及磷脂酰肌醇3-激酶(PI3K)信号通路的基因,是导致自闭症谱系障碍(ASD)的常见因素。而MBOAT7是PI合成中的关键酰基转移酶,其突变可导致伴有神经发育迟缓和癫痫的自闭症相关疾病。这篇论文里,研究人员利用液相色谱-串联质谱技术分析了小鼠和人类在神经发育过程中PI相关的甘油脂代谢组,发现甘油脂代谢组在Mboat7基因敲除小鼠大脑中,与神经元凋亡对应的时间点呈现动态调控。Mboat7基因对于多不饱和脂质的合成及大脑皮层神经元迁移至关重要,它的缺失会导致前体溶血磷脂酰肌醇的大量积累以及mTOR信号通路的过度激活。抑制mTOR信号可恢复神经元迁移。这项研究揭示了神经发育过程中脂质重塑的关键作用,显示脂质调控与神经元迁移有关,为治疗MBOAT7缺陷相关的神经疾病提供了新思路。

图片来源:123RF

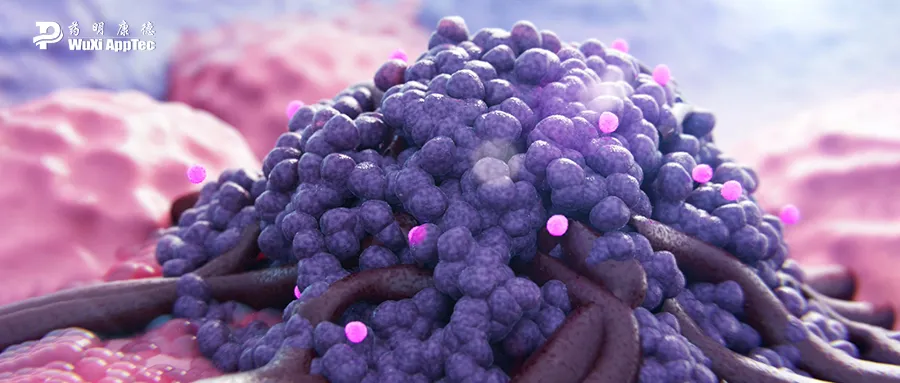

靶点:PCIF1

应用:增强肿瘤免疫治疗的新策略

期刊 / PMID:Nature Immunology / 39762445

发现:基于T细胞的免疫疗法为癌症治疗带来了巨大改变,但如今的免疫疗法在持久性上仍有欠缺。针对关键转录或表观转录因子的精准调控显示出增强T细胞抗肿瘤功能并提高免疫疗法疗效的潜力,而专注于RNA修饰及其在基因调控中作用的表观转录组学(epitranscriptome)是一个新兴研究领域。在这篇论文里,作者发现RNA修饰酶PCIF1(RNA N6 2′-O-二甲基腺苷[m6Am]甲基转移酶)可以负向调控CD8+ T细胞的抗肿瘤反应。全身性或T细胞特异性的Pcif1敲除(KO)可抑制小鼠肿瘤生长。单细胞RNA测序结果显示在Pcif1缺失小鼠中,肿瘤浸润性细胞毒性CD8+ T细胞数量增加。机制上,蛋白质组学和m6Am测序分析表明Pcif1敲除上调了m6Am修饰的靶基因,尤其是抗铁死亡相关基因(Fth1、Slc3a2)及T细胞活化基因Cd69,从而增强CD8+ T细胞的抗铁死亡能力并促进其活化。值得注意的是,Pcif1敲除小鼠对抗PD-1免疫治疗的应答增强,Pcif1敲除的CAR-T细胞也有更强的肿瘤控制能力。临床分析显示T细胞PCIF1表达较低的癌症患者对免疫治疗的应答更佳。本研究揭示了PCIF1在抑制CD8+ T细胞活化中的作用,而靶向PCIF1可能是增强肿瘤免疫治疗的新策略。

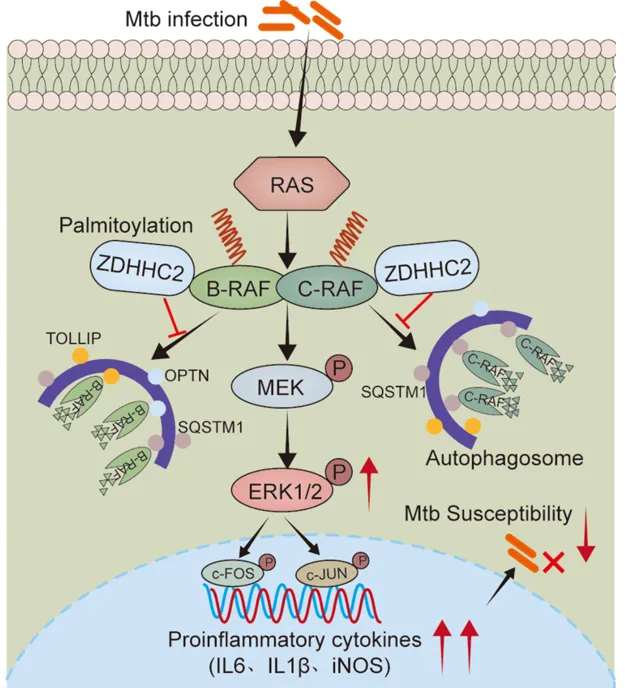

靶点:ZDHHC2

应用:治疗肺结核的潜在靶点

期刊 / PMID:Science Advances / 39854453

发现:S-棕榈酰化是饱和脂肪酸棕榈酸与蛋白质半胱氨酸残基的共价连接,属于一种可逆的翻译后修饰。它参与调控巨噬细胞的多种生理功能。然而,棕榈酰化在结核分枝杆菌(Mycobacterium tuberculosis)感染巨噬细胞过程中的具体作用及其潜在机制仍不清楚。本研究发现,结核菌感染可诱导小鼠巨噬细胞中锌指DHHC结构域型棕榈酰转移酶(ZDHHC)的表达,其中ZDHHC2尤为显著。而小鼠巨噬细胞中ZDHHC2的缺失会削弱其对结核菌的免疫防御能力,降低多种促炎细胞因子的产生。在机理上,ZDHHC2介导B-RAF和C-RAF的棕榈酰化,影响它们自噬降解,从而稳定其蛋白水平。B-RAF和C-RAF的增加则增强了ERK信号通路的活性,从而影响结核菌在巨噬细胞内的存活。本研究揭示了ZDHHC2在结核感染中的关键作用,并阐述了它作为潜在结核病治疗靶点的可能性。

▲ZDHHC2在结核感染中的关键机制(图片来源:参考资料[5])

产业资讯

产业资讯

药渡

药渡  2025-11-07

2025-11-07

153

153

产业资讯

产业资讯

药时代

药时代  2025-11-07

2025-11-07

159

159

产业资讯

产业资讯

瞪羚社

瞪羚社  2025-11-07

2025-11-07

145

145