产业资讯

产业资讯

研发客

研发客  2025-04-15

2025-04-15

1077

1077

• 新规没有采用“一刀切”的方式,而是针对不同的注册分类给予不同的时长计算方法;

• 业界质疑6年保护时长上限难以激励创新生物制品;

• 业界呼吁对罕见病药和儿科用药能给予一定的数据保护期或市场独占期;

• 法规是否追溯既往,关乎近年获批上市和法规正式施行时正在进行上市审评的诸多创新药的利益,及其同仿制药的竞争;

• 我国药品知识产权保护体系从单一依赖专利向“专利+数据”双轨制转型。

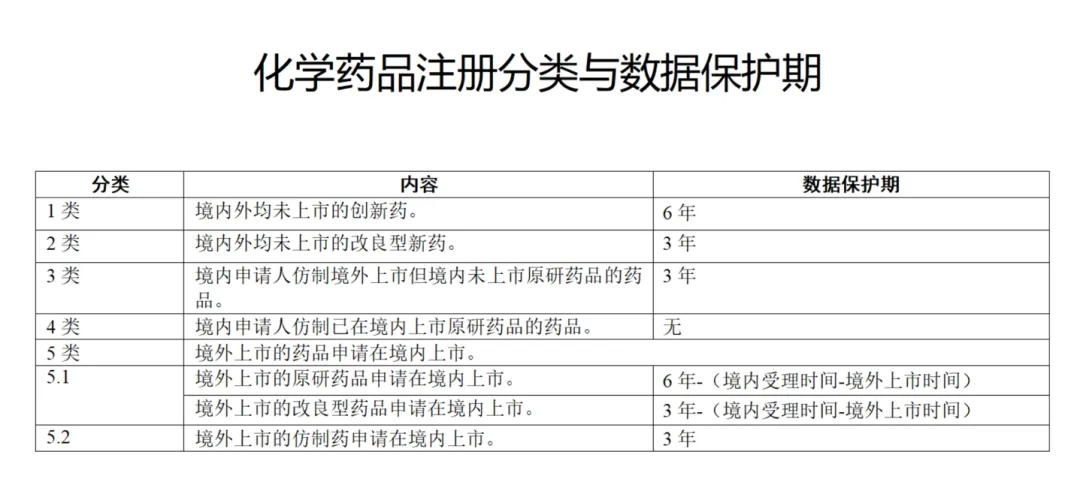

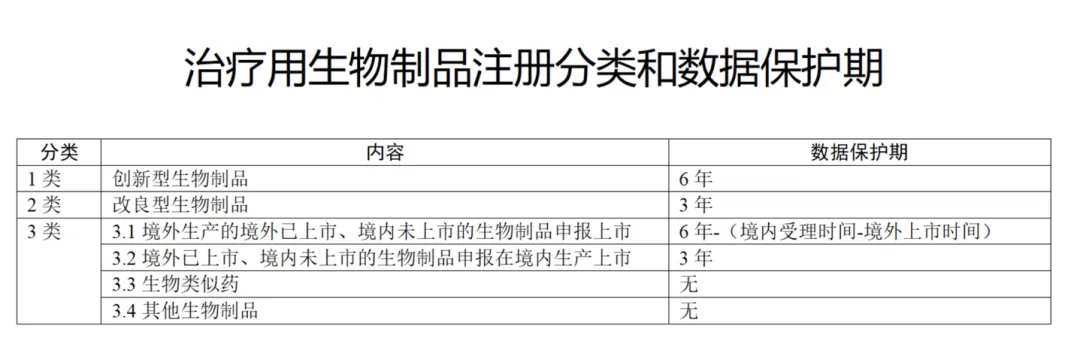

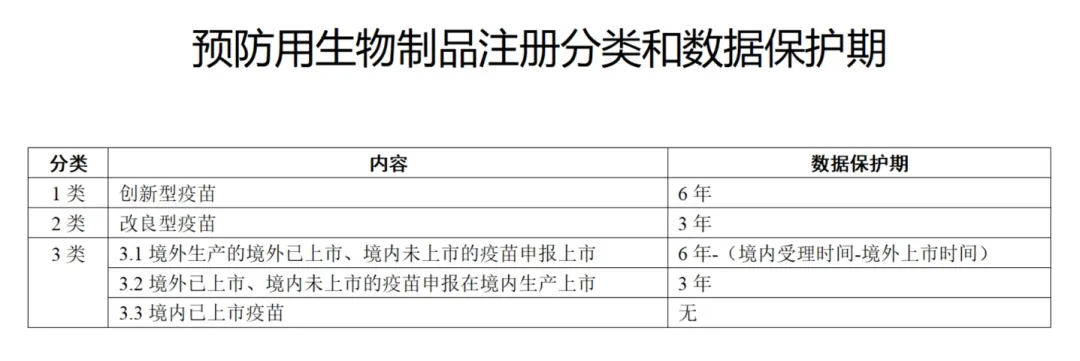

国家药监局前不久发布了《药品试验数据保护实施办法(试行,征求意见稿)》(下称“2025版征求意见稿”)。按照该意见稿的分类和保护时长计算方法(见下图,上下滑动查看),实践中可能会出现有争议的情况,如“部分5.1类原研药的数据保护时长少于仿制药”“部分上市前转国内地产的原研药无法享有创新药本该有的数据保护时长”等。

来源|国家药监局官网《药品试验数据保护实施办法(试行,征求意见稿)》

2022年发布的《药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿)》中,曾提到数据保护期时限为获得药品注册证书之日起的6年。2025版征求意见稿则针对不同注册分类的产品给予不同的时长计算方法,并没有采用此前受行业质疑的“一刀切”6年的方式。

来自实操层面的担忧

以本文开头提及的5.1类为例,境外上市的化药原研药品申请在境内上市,数据保护时长为6年减去境内受理时间和境外上市的时间差(见上图)。依此计算,部分境外上市较早的原研药的保护时长可能会小于仿制药的3年。

“鉴于此,可以考虑让3类仿制药也遵循5.1类原研药的时间计算方法。”优锐医药副总裁、注册负责人付洁鹰表示。

付洁鹰

他提出,“对首家获得批准的境外已上市境内未上市原研药品的仿制药(含境外生产药品)和生物制品,最长给予3年的数据保护期,如其境内提交上市许可申请受理日与原研药境外首次获得上市许可之日的时间差少于3年的,应按实际相差时间作为数据保护期限。”

而在错综复杂的现实情况下,5.1类能否切实获得数据保护?

例如,某原研化药的专利被宣告无效,其3类仿制药抢先在中国获批上市,获得3年数据保护期,而该原研化药之后按照5.1类也批准上市,按规定也应该被给予一定的数据保护期。业界担心的是,该原研化药会不会因为仿制药提前上市而被认为数据失去新颖性,从而不被保护。

对此,付洁鹰认为,数据保护不同于专利,其初衷是为了保护企业的研发数据并激励药企的研发投入,所以即便仿制药率先上市,继续给予5.1类产品数据保护的可能性还是很大的,但应在实操中进一步予以明确说明。

除了前述的问题,部分原研药很可能因当前的分类而无法享受更长的保护期(2025版征求意见稿设置的保护期上限为6年)。

在实际情况中,境外已上市、境内未上市的原研生物制品,特别是中国公司license-in的产品,通常会在递交上市申请之前转为境内生产,然后依此在国内申报上市。在这样的情况下,只能按照注册分类3.2来申请(生物制品3.1类明确限定为“在境外生产”,所以不能按照3.1类申报)。依据2025版征求意见稿,3.2类只能获得3年的数据保护期,无法享有3.1类可能更长的数据保护期待遇(3.1类保护期为6年减去境内受理时间和境外上市的时间差)。

从鼓励创新的角度考虑,付洁鹰建议实施办法正式出台时,可以对上述问题予以明确。

“6年”时长是否合理?

“总体来看,新规对不同注册类别药品的保护期设置体现了‘创新程度决定保护强度’的原则,兼顾了国际经验与中国国情。其中,保护期随申报延迟而递减的设计,或将深刻影响license-in产品的中国公司和跨国药企的全球注册和上市策略。”北京立方(上海)律师事务所合伙人杨剑律师表示。

杨剑

“目前版本最大的利好,是将改良型新药和仿制药也纳入了保护对象的范围,这两类药物往往难以获得专利保护,数据保护可以使其额外获得一定的独占期。”北京植德律师事务所合伙人唐华东律师表示。

但唐华东同时认为,“6年”对于创新药来说可能吸引力不大,因为数据保护期跟专利保护期往往存在重叠,数据保护不能真正发挥作用。

对于6年保护时长上限的争议,则主要集中在生物制品上。在杨剑看来,6年上限对生物制品来说略显不足。“参考海外主要经济体的数据保护制度,例如欧盟给予创新药至少10年的数据保护,美国对生物制品给予12年数据保护,中国的时间确实略短。”

药品LOE(loss of exclusivity)决定了原研药的生命周期,通常由药品分子专利和监管独占权(包括数据保护)共同决定。生物药的大分子结构更复杂,生产工艺难度大,质量控制要求高,需要更长的时间进行研发和优化。

因此,对于研发周期极长或本身缺乏有效专利保护的药品,更长的数据保护期可以为生物药企业提供更稳定的市场预期,保障其研发投入得到合理的回报。并将激励企业加大在生物药研发方面的投入,推动更多创新生物药的上市。

“此次政策未单独针对生物药延长保护期,建议未来能根据国内生物药产业发展动态调整保护时长。”杨剑说。

付洁鹰还建议,对罕见病药和儿科用药或适应症给予一定的数据保护期或市场独占期。罕见病药和儿科用药的开发难度很大,临床试验开展较为困难,因此研发的成本很高、周期较长,而且国际上也对儿科用药和罕见病药普遍给予一定的保护期或独占期。

自行取得数据的标准有待明确

哪些数据可以得到保护?2025版征求意见稿进行了更明确的规定:

受保护的对象为“申请人提交的自行取得且未披露的试验数据和其他数据”,“未披露的试验数据和其他数据”是指在境内首次用于药品上市许可申请中未公开的完整申报资料中的试验数据,具体包括证明药品安全性、有效性和质量可控性的完整试验数据。

“不过,目前的定义中对于‘自行取得’的数据标准需进一步阐明:基于原研药已经验证的安全性和有效性数据,是自行取得简化版的临床试验数据就可以被接受,还是必须按照原研药的标准重新提供完整的数据。”唐华东告诉研发客。

唐华东

值得一提的是,早在2018年曾发布过一版数据保护征求意见稿,当时是将安全性数据排除在保护范围之外,而2025版征求意见稿重新将安全性数据纳入,体现了这类数据在证明药品临床价值方面的重要作用,也符合全球其他主要药品市场的做法。

追溯既往吗?

业界还关注到:征求意见稿正式落地前的创新药是否还有机会获得数据保护?落地后获得数据保护的原研药,能否阻击在此之前参考该原研药受保护数据的仿制药的审批进程?

2018版征求意见稿发布之后的这几年,中国医药产业发展迅速,包括CAR-T、ADC等前沿创新疗法陆续获批上市。付洁鹰认为,数据保护应给予近几年批准上市的产品或正在上市审评的产品相应的考虑。

他认为,应该考虑允许近几年内已批准且符合授予数据保护条件的化学药品与生物制品单独申请数据保护。经CDE审核后,符合条件且批准上市时间短于数据保护期的,应给予数据保护期,数据保护期可以从首次获批上市日开始计算。

“退一步来看,如果难以追溯过去几年获批的产品,那么,对于在该法规正式颁布时尚处在上市申请审评中的产品,能否考虑给予特殊通道,允许企业补交数据保护期申请?”他说。

对于已受理品种处理的模式,清华大学药学院研究员杨悦教授撰写的一篇文章有解读:“总体原则是在首家获得批准前同步开发的品种且已经被药审中心合法受理的品种,不受首家获得批准数据保护期的影响。数据保护可能存在非独家保护的情形。在获得药品试验数据保护的药品上市申请获得批准以前,药审中心已经受理的药品的注册申请可以按照审评审批程序继续办理,符合条件的应当予以批准,但不再授予新的数据保护期,可以获得事实上的搭便车保护。”

依此理解,征求意见稿落地后获得数据保护的原研药,可能将无法阻击该原研药上市前参考了其受保护数据的仿制药的审批进程。

对此,付洁鹰提醒应关注一种特殊情况,“如3类药在上市申请过程中,原研药在中国以5.1类获批上市”。

“此时原研药在中国获得了数据保护,3类药就不能再依赖原研药数据,同时审评也不能再依赖原研药数据开展审评。”付洁鹰建议,“应及时中止3类药的审评直至原研药数据保护期届满前再重新启动审评”。

向“专利+数据”双轨制转型

尽管还有诸多继续讨论的空间,但整体来看,我国对于药品试验数据保护制度的探索又向前迈出了重要一步。

“新规的出台填补了此前制度的空白,明确了数据保护的具体内容和程序,可操作性更强了。”唐华东表示。

“试验数据保护制度是药品知识产权保护系列制度中的重要组成部分,该征求意见稿的出台标志着我国药品知识产权保护体系从单一依赖专利向‘专利+数据’双轨制转型,通过与专利链接等制度形成合力,优化药品监管与知识产权制度的协同性。”杨剑表示。

透过2025版征求意见稿,也可看到监管层面为平衡本土市场需求与国际接轨需求所做出的努力。

“试验数据保护是WTO《TRIPs协定》的要求,我们结合国情设置差异化条款,不仅可以增强国际认可度,激励跨国药企将中国纳入首发市场,解决‘境外有药、境内无药’的困境,提高患者用药可及性,同时也支持了本土企业差异化创新,推动仿制药企转向改良和创新,减少同质化竞争。”杨剑说。

最后,对于如何继续完善数据保护制度,杨剑还建议,需进一步细化数据保护异议机制的程序,为原研药企和仿制药企之间的数据保护争议提供工作程序上清晰的解决途径。

此外,也需进一步关注临床试验数据保护与专利链接、专利期补偿等制度衔接,探索建立一个统一的药品知识产权信息平台,整合药品的专利信息和数据保护信息,方便企业和公众查询和了解相关药品的知识产权状况,以最终实现“创新可期、仿制有序”的良性行业生态。

产业资讯

产业资讯

药渡

药渡  2025-11-07

2025-11-07

27

27

产业资讯

产业资讯

药时代

药时代  2025-11-07

2025-11-07

38

38

产业资讯

产业资讯

瞪羚社

瞪羚社  2025-11-07

2025-11-07

29

29