其他会议

其他会议

中国医药创新促进会

中国医药创新促进会  2025-05-15

2025-05-15

3412

3412

“减肥”一直是线上线下的热门话题。打开各大社交平台,减肥的经验分享贴铺天盖地而来。今年3月的“体重管理年”行动发布会上,国家卫健委主任雷海潮提出,肥胖已成为威胁国民健康的重大公共卫生问题,全民体重管理意识显著提升。但如何在减少脂肪的同时避免肌肉流失?减重的最佳速度是多少?科学减重的底层逻辑究竟是什么?仍是减重过程中亟待厘清的必答题。

当前,肥胖已经成为中国人面临的重大健康问题之一。数据显示,我国成年人中有41%伴有高BMI(≥25kg/m2)。预测2030年,中国成人超重/肥胖人数将达到5.1504亿。肥胖不仅是健康问题的直接诱因,还与多种非传染性疾病的发病率密切相关。每年因肥胖导致的过早死亡人数约为160万,55%的2型糖尿病过早死亡与肥胖相关。此外,肥胖还导致了大量人群的健康寿命损失,2021年因肥胖导致的非传染性疾病相关健康寿命损失超过4400万人。

4月26日,第三届糖尿病与代谢性疾病药物器械创新研发大会在成都开幕,中国医药创新促进会糖尿病与代谢性疾病药物临床研究专业委员会两位副主任委员:解放军总医院第一医学中心内分泌科主任医师母义明、复旦大学附属中山医院内分泌科主任医师李小英在大会肥胖论坛围绕减重带来主题报告,权威解读如何正确认识肥胖及健康减重。

腹型肥胖—隐藏在BMI指数后的健康杀手

什么算“胖”?BMI指数是长期以来最为熟知的评估工具。目前,我国BMI正常值范围为18.5-23.9kg/m2,BMI在24.0 kg/m2-27.9 kg/m2之间为超重,超过28.0 kg/m2为肥胖。以BMI指数为标准,中国的超重和肥胖率显著低于美国。《世界肥胖报告》显示,中国2025年高BMI(BMI≥25kg/m2)成年人口占比为41%,低于美国的68%。但与此不对等的是,中国脂肪肝、血脂异常等相关疾病新增患者速度已经超过美国和欧洲。

与欧美等发达国家相比,中国的肥胖更“隐蔽”,有许多BMI正常的人仍然是肥胖。专家指出,由于BMI无法直观反映体脂和肌肉的比例,所以在衡量自己是否肥胖的同时,更要重点关注体脂率,关注脂肪的分布情况。如脂肪集中在臀腿周围的“梨型肥胖”以及集中在腰腹的“苹果型肥胖”。

其中“苹果型肥胖”也称为“腹型肥胖”或“中心型肥胖”,这一类型的脂肪堆积并不单纯是皮下脂肪的堆积,还有腹腔内部内脏脂肪的堆积,其危害也比皮下脂肪要大。内脏脂肪过度产生的游离脂肪酸和促炎性细胞因子可能诱发慢性低度炎症反应等机制,导致心血管疾病、2型糖尿病、非酒精性脂肪性肝病等代谢综合征相关疾病的发生风险显著增加。一项基于国家卒中高危人群筛查项目的数据也显示,腹型肥胖患病率远高于一般性肥胖的患病率,这也是我国高BMI人数不多,但发生肥胖相关疾病的增速更高的原因。

如何判断自己是否属于腹型肥胖?根据国家卫健委发布的《肥胖症诊疗指南(2024年版)》,成年男性腰围≥90厘米,女性腰围≥85厘米,或者男性腰臀比(腰围/臀围)≥0.90,女性≥0.85即可判定。

久坐不动、饮食高油高糖、作息不规律等不良生活习惯是引发腹型肥胖的主因之一。当前,腹型肥胖已经成为我国肥胖最主要的特征。一项纳入31个省级行政区145298名成年受试者的研究数据显示,我国腹型肥胖的患病率为29.9%,其中华北地区的居民患病率最高,达到了38.9%。2021年在陕西省镇巴县进行的一项调研更是显示,2312名BMI值正常的成年居民中,男性中心型肥胖的患病率为50.3%,女性为63.7%。

面对腹型肥胖带来的多重健康威胁,科学减重已成为改善代谢亚健康问题的核心突破口。值得注意的是,减重并非越快越好。专家提示,减重一定要找准节奏,才能达到最佳效果。

最合适的减重速度是多少

“3天暴瘦10斤”“一个月减掉50斤”……社交软件各种夸张的减重数据往往让人产生迅速减重的幻想。但在极短的时间内暴瘦不仅会导致身体机能受损,还可能引发代谢紊乱、器官负担加重、心理问题等健康风险。事实上,影响减重的因素多种多样,减重目标的设定同样需要根据自身的情况进行个性化的调整。

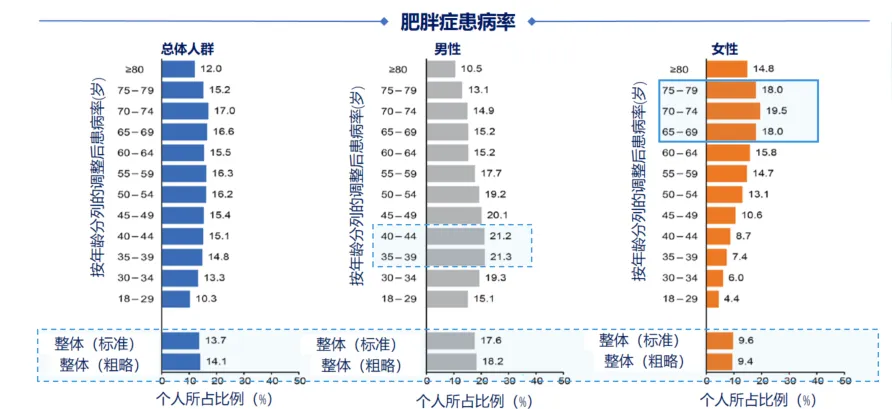

数据显示,我国超重和肥胖症率基本随着年龄的增加而升高,在老年期(75岁后)才会出现轻微下降,但超重和肥胖症率在男性中达峰的年龄较女性更早。具体而言,肥胖症在男性中呈现更加“年轻化”的趋势,肥胖症率在35-39岁达峰;而女性中的达峰年龄为70-74岁。总体来看,男性的超重率和肥胖症率较女性更高,男性超重率为41.1%,女性为27.7%。

“不盲目追求暴瘦,找到适合自己的减重节奏。”是专家们一致推荐的方式,合理控制减重速度是维持健康的关键。对于大多数超重或轻度肥胖者(24.0kg/m²≤BMI<32.5kg/m²),专家建议初始时设立每周减轻体重约0.5-1公斤的目标,每月减轻2-4kg,6个月内减轻当前体重的5%-15%。对于中、重度肥胖者(BMI≥32.5kg/m²),建议设立周、月目标,定期评估,以3-6个月为周期,减轻现体重的5%、10%、15%划分阶段性减重目标。

专家提示,无论是否联合药物或手术治疗,生活方式干预都是减重的基础,也是体重管理的首选方法。“管住嘴、迈开腿”,膳食干预是生活方式干预的主要手段,减重人士可在合理的能量分配基础上,每日限制能量摄入,达到并维持负平衡状态。根据个体能量需要量,每日减少500-1000千卡或减少30%总能量摄入,同时保持碳水化合物、脂肪、蛋白质的均衡摄入(供能占比分别为50%~60%、20%~30%、15%~20%)。

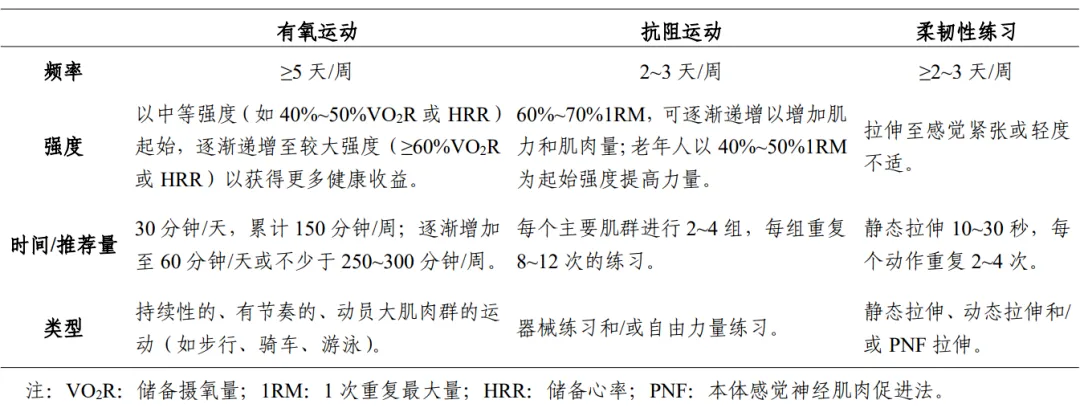

此外,专家推荐每日进行一次或两次长时间中低强度的有氧运动作为运动干预。由小运动量开始,逐渐达到30 分钟/天的中等至较大强度。对于运动依从性较差的个体,可以通过累计多次、每次不少于 10 分钟的连续运动达到总运动量。

要实现长期控制体重的效果,专家表示,要逐渐达到至少250 分钟/周(或消耗≥2000千卡/周)中等至较大强度运动,且将运动分在每周的 5~7 天内进行。同时,要根据年龄、健康状况和运动能力采用不同的运动方法进行运动干预。对存在运动风险的人群应适当降低运动强度、缩短每次运动时长、增加运动频率,必要时在专业人员指导下制订个体化运动方案。

图表来源:《体重管理指导原则》(2024年版)

警惕减重过程中的肌肉流失—结合抗阻运动的减重

近年来,随着健康意识的增强,进行体重管理的人也越来越多。但极端运动、过度节食等不良减重方式也引起瘦体重(指人体中除去脂肪组织之外的组织和物质的总重量,包括肌肉、骨骼、内脏、水分等)含量降低等情况,肌少症(肌肉衰减综合征)也逐渐脱离老年群体,呈现年轻化趋势。

肌肉含量减少,由此可能引发一系列躯体功能障碍,增加衰弱、跌倒、残疾甚至死亡的风险,形成“肌少症肥胖”,导致产生与肥胖相关的各类疾病。数据显示,不论是手术、药物还是膳食干预,在体重减轻的同时,瘦体重也会出现流失的情况,减重幅度越大,可能流失的瘦体重就越多。

在进行有氧运动的同时,结合抗阻运动有助于在减少身体脂肪的同时维持瘦体重。抗阻运动,也叫力量训练,比如坐位抬腿、静力靠墙蹲、举哑铃、拉弹力带等。此外,持之以恒的规律运动也是防止减重反弹的有效手段。

肥胖算不算病?在相当长的时间里,肥胖是“富态”和“营养充足”的表现,即使在“体重管理年”已经深入推进的今天,仍有人认为“我没病”。专家们一致表示,肥胖是一种慢性复杂疾病,科学管理体重是树立正确健康观念的第一步,更是预防多种代谢性疾病的第一步。以循序渐进的方式重塑健康体魄,让减重不仅成为改善代谢的起点,更成为通向终身健康的桥梁。

其他会议

其他会议

中国医药创新促进会

中国医药创新促进会  2026-01-12

2026-01-12

1211

1211

其他会议

其他会议

中国医药创新促进会

中国医药创新促进会  2025-12-26

2025-12-26

1841

1841

其他会议

其他会议

中国医药创新促进会

中国医药创新促进会  2025-12-04

2025-12-04

1181

1181