产业资讯

产业资讯

bioSeedin柏思荟

bioSeedin柏思荟  2025-06-06

2025-06-06

521

521

前言

司美格鲁肽、替尔泊肽等重磅GLP-1类药物均属于多肽类药物,这类药物的大卖也催生了多肽CDMO市场的爆发。

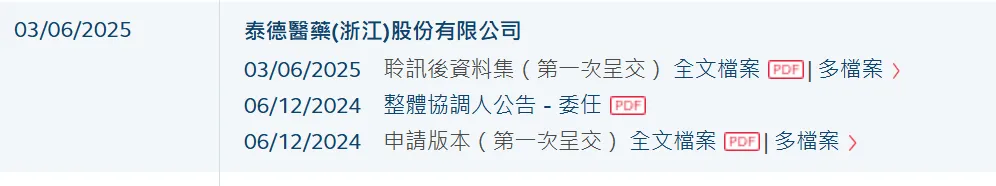

根据港交所最新公告显示,来自浙江的多肽CRDMO企业泰德医药近期通过聆讯,即将在港股上市。

翻开招股书我们发现,泰德医药的核心资产是成立于2001年的中肽生化。泰德医药成功IPO,也意味着中肽生化这家成立了近25年的老牌多肽CDMO,在经历了一系列震荡后,迈向了新的发展阶段。

同时,泰德医药的喜讯,恒瑞、映恩的IPO盛况,以及港股诸多药企的暴涨,都是港股热度回归,并迎来新格局的真实写照。

复苏后的资本盛宴,正在吸引更多biotech入场。

01

泰德医药IPO背后:

被收购和被舍弃

翻开招股书,不难发现,泰德医药的核心是全资子公司中肽生化。因此,泰德医药历史可追溯至24年前。

2001年8月,泰德医药的现任执行董事李湘成立了国内最早从事多肽CDMO的中肽生化。中肽生化成立不久后,徐琪以及李湘的胞妹李湘莉先后加入公司,公司业务发展蒸蒸日上。

直到2015年,信邦制药希望开拓新业务方向,同时,中肽生化也有意寻找更大的融资平台,双方便一拍即合。

因此在2015年4月,信邦制药斥资20亿元收购了中肽生化100%的股权,鉴于当时中肽生化的账面净资产值仅有2.42亿元,这比超高溢价的交易也在一时间引起了极高的关注和讨论。

信邦制药的高付出也意味着对中肽生化抱有极大期待。公开数据显示,收购后的头三年,中肽生化合计贡献营收近7.8亿元,扣非净利润超3.3亿元,成效显著。

但业绩“变脸”也来的很快。2018年,中肽生化贡献的净利润直接腰斩,2019年继续下滑。

中肽生化的“颓势”,对公司的业绩造成了一定的影响,这也让信邦制药动了其他念头。

中肽生化站在了命运的十字路口上。

2020年,信邦制药当机立断,选择剥离中肽生化。与此同时,李湘莉、徐琪创立了泰德医药,从信邦制药手中接回了中肽生化,双方的交易价格为7.5亿元。

至此,在一系列资本运作和探索后,中肽生化兜兜转转,再次回到了李湘莉、徐琪手中。

5年以后,中肽生化再次站上了风口,母公司泰德医药即将IPO。

02

GLP-1风口下,业绩如何?

根据泰德医药此前招股书显示,美国多肽CRDMO市场从2018年的5亿美元增长至2023年的15亿美元,复合年增长率为26.2%;国内多肽CRDMO市场从2018年的2亿美元增长至2023年的8亿美元,复合年增长率为37.1%

多肽CRDMO市场的增长,主要得益于多GLP-1类药物的爆发,这也是泰德医药的核心领域。

但从泰德医药的业绩来看,似乎与市场趋势有所偏离。招股书显示,2021年至2023年,泰德医药的营收分别为2.82亿元、3.51亿元和3.37亿元;年内经调整净利润分别为1.03亿元、1.23亿元和0.96亿元。

可见在2023年,泰德医药营收和利润双双出现了下降。

然而顶着业绩“悬念”,泰德医药依然在2024年5月和12月先后两次向港交所递表。

泰德医药也很快向市场初步打消这个质疑。通过聆讯后的招股书显示,泰德医药2024年营收4.42亿元,年内经调整净利润为1.72亿元,营收和利润恢复显著。

在地缘政治的影响下,泰德医药的下一个挑战也接踵而至。从收入结构来看,泰德医药大部分收入来自总部位于美国的药企,地缘政治问题可能会影响海外的交付。

对于此,泰德医药也在加大海外的投入。位于加利福尼亚州罗克林园区的厂房计划于2025年下半年完成,预计将使年产能增加约100至300千克。

03

港股“复苏”

自港交所2018年开闸放水后,生物医药类公司前赴后继,南下入港,并在2021年度达到顶峰。

随后而来的资本寒冬很快就在2022年席卷至全行业并蔓延至2023年。

有数据显示,港股医药板块在2021年以来的资本寒冬中,跌幅大于A股,因此当行情有所反弹时,港股“理应”先行,表现出更好的上涨势头。

从个股表现来看,年初以来,德琪医药以超500%的涨幅领先,和铂医药、加科思等涨幅超300%,涨幅超过100%的药企更是不胜枚举。

在“疯涨”的小市值biotech外,百济、信达、石药等大药企市估值修复也非常明显,以信达为例,年初至今股价已经翻倍,市值也重新站上了千亿港元。

并且值得一提的是,今年在港股IPO的多家药企,也一扫此前的破发阴霾,上市之后表现亮眼,如ADC黑马映恩生物上市首日暴涨116%,恒瑞募资近99亿港元,成为港股近五年来,医药板块最大的IPO。

以上种种港股医药板块迅速回暖的迹象,吸引着药企奔向港股。

自2025年开年以来,已经有劲方医药、迈威生物、科望医药、先通医药等数十家药企向港交所递表。

这也是自所谓的资本寒冬以来,港股再次迎来的密集爆发期。

产业资讯

产业资讯

创奇健康研究院

创奇健康研究院  2025-11-05

2025-11-05

27

27

产业资讯

产业资讯

21新健康

21新健康  2025-11-05

2025-11-05

25

25

产业资讯

产业资讯

药时代

药时代  2025-11-05

2025-11-05

27

27