产业资讯

产业资讯

医药地理

医药地理  2025-08-09

2025-08-09

838

838

当地时间8月5日,美国总统特朗普在接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时表示,美国将首先对进口药品征收“小额关税”,并在一年至一年半的时间逐步将税率提高至150%,最终可能达到250%。这一数据不仅刷新了特朗普自己保持的“关税吉尼斯纪录”,也让全球制药业在盛夏里打了个寒颤,引发了全球制药行业的广泛关注和担忧。

政策背景:从“232条款”调查到关税威胁

今年4月,特朗普政府启动了对进口药品的“232条款”调查,授权美商务部长调查进口产品对国家安全的影响。这一调查为特朗普后续的关税政策提供了所谓的“合法性依据”。此前,特朗普也曾多次威胁对进口药品征收高额关税,但此次提出的250%税率是迄今为止最高的。

政治目的:将制药业“拉回”美国

特朗普声称,征收药品关税的目的是鼓励制药公司将生产业务迁回美国。过去几十年间,美国本土药品生产规模大幅萎缩,进口依赖度高70%,其中原料药主要来自中国和印度。特朗普希望通过关税政策,促使制药企业在美国本土投资建厂,以实现“美国优先”的产业政策目标。在特朗普的施压下,过去六个月里,强生、罗氏、礼来、诺华、阿斯利康等数十家制药公司宣布增加在美投资计划,其中强生计划投入550亿美元加强本土生产和研发,礼来表示将斥资270亿美元在美国新建四个生产基地。

行业影响:成本上升与供应链紊乱

制药行业对特朗普的关税政策普遍持担忧态度。业界警告称,关税可能推高成本并扰乱药品供应链,从而使患者面临风险。一些分析师估计,如果美国对欧盟出口到美国的药品征收15%的关税,这可能会使整个制药行业每年增加高达190亿美元的成本。荷兰国际集团全球医疗保健部门负责人斯蒂芬·法雷利指出,即便制药公司实现了在美国本土建厂,但在美国生产需要的人力、电力、运输等成本也远高于其他国家,“美国制造”未必价格实惠。美国本土高昂的生产成本不仅会抵消关税政策带来的优势,还会将关税成本最终转嫁给保险和患者。

对中国药企的影响:短期阵痛与长期升级

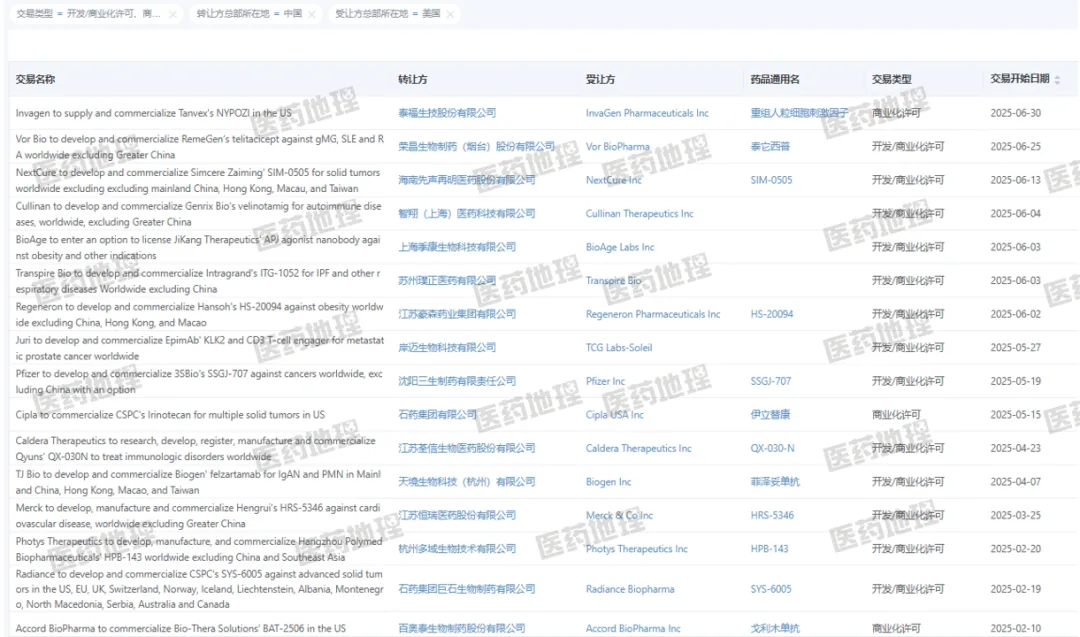

短期内,中国药企出口成本陡增,低附加值的原料药和仿制药首当其冲,如美国80%的抗生素依赖中国供应,青霉素等基础药物出口成本将大幅上升。部分企业可能被迫转向东南亚等国家设厂,但转口贸易规避路径仍会被“精准封堵”。但是长期来看,由于美国市场95%的布洛芬、91%的氢羟肾上腺皮质素、70%的对乙酰氨基酚,以及40%以上的青霉素和肝素原料药均依赖我国,加税只会推高美国终端药价并加剧药品短缺风险,因此美国有望调整其关税政策。与此同时,中国头部药企正加速向创新药等高附加值领域转型或通过海外授权(License-out)等模式绕开关税。Pharma ONE药物研发大数据平台显示,近半年已有16起中国药企对美国药企的授权交易事件(如下图),这些交易涵盖了从小分子、单抗到细胞治疗多个领域,标志着中国药企在全球医药研发领域的影响力和竞争力不断增强。还有的中国企业一边在美国提前备货、自建工厂,用本土化生产对冲贸易壁垒;一边把欧洲、东南亚和“一带一路”市场纳入新版图,分散对美国市场的依赖。由此看来,特朗普的关税政策虽带来短期阵痛,却也为中国药企的全球化布局提供了战略窗口,倒逼行业技术升级和中国供应链韧性提升。

近半年中国药企对美国药企授权交易事件

数据来源:Pharma ONE药物研发大数据平台

一场“美国优先”还是“全球合作”的博弈

目前特朗普的药品关税政策已经对全球制药行业产生了重大影响,引发了市场的波动和行业的担忧。欧盟、印度等贸易伙伴可能会对其采取反制措施,进一步加剧全球贸易摩擦。尽管特朗普声称将对进口药品征收250%的高额关税,但鉴于此前他多次威胁征收高额关税后又改变立场的历史,此次关税政策能否最终落地仍存在不确定性。从长远来看,特朗普的药品关税政策不仅需要考虑美国本土产业的利益,还需要权衡全球贸易关系和患者利益。如果美国政府不能在“美国优先”和“全球合作”之间找到平衡,则会导致全球制药行业的混乱和患者用药成本的上升。在全球化的背景下,这场复杂博弈背后的任何单边主义贸易政策都可能引发连锁反应,最终影响到每一个国家的每一个人。

结语

从青霉素到抗癌靶向药,每款药物背后是全球分工几十年织就的精密网络。特朗普的药品关税政策像一把刀,试图切断这条网络,把就业和利润重新缝回美国本土。然而,药品不同于钢铁或汽车——它的终端不是仓库,而是病床。全球化或许会有失衡的时候,但用极端关税“一刀切”只会把伤口撕得更大。毕竟,病人等不起政治缓冲期,而市场也从来不是靠恐吓来驯服。特朗普“药品回家”的号角已经吹响,最终是凯旋高歌,还是铩羽而归?时间会给出答案,但对于生命垂危的患者来说,每一天都是倒计时。

产业资讯

产业资讯

新药猎人笔记

新药猎人笔记  2025-11-24

2025-11-24

99

99

产业资讯

产业资讯

细胞基因治疗前沿

细胞基因治疗前沿  2025-11-24

2025-11-24

90

90

产业资讯

产业资讯

Medaverse

Medaverse  2025-11-24

2025-11-24

92

92