产业资讯

产业资讯

医药魔方

医药魔方  2025-08-19

2025-08-19

539

539

编者按

国际化是中国创新药产业实现价值跃升的关键路径,也是产业起步发展至今的时代命题。从亮相国际会议、登陆欧美市场到授权海外药企,重塑全球创新格局……中国创新药企已经为新十年的产业国际化征程铺下坚实路基。征途已启,唯勇毅前行。

《中国创新药新十年、新征程》系列报道第四期聚焦的主题是“中国创新药国际化突围”。我们期望在时下轰轰烈烈的BD出海热潮中,和行业一起认知国际化的产业内涵和应有之义,凝聚更远大的产业发展共识,一起推动更多的中国药企形成国际竞争力。

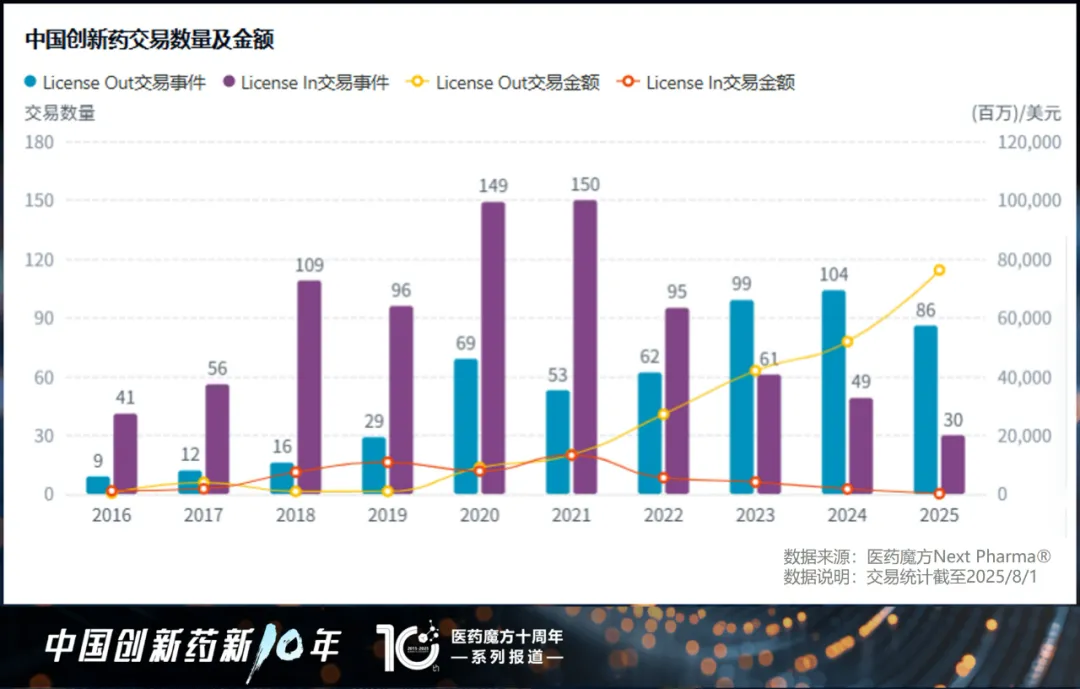

中国创新药license out的势头让业界沸腾,今年交易总金额超1000亿美元已几无悬念。飙涨的数字背后,代表着中国创新药在资本寒冬和商业化困境之下通过产品BD换取资金的自救运动达到新的高潮。

尽管不能断言资本寒冬已经退去,但是日渐常态化的跨境授权合作,频创新高的现金首付款流入,以及海外药企、投资机构和研究机构纷纷侧目的舆论温度,最终还是帮助中国创新药产业从体感最坏的3年泥淖中走了出来,让大家重拾对于产业的信心和美好预期。

行业气氛会在资本周期波动中冷暖交替,产业升级的车轮始终滚滚向前。如果问最近3年的BD热潮对于中国创新药最大的价值是什么,答案可能不在纸面之上。或主动,或被动,当中国创新药用BD实现了一场了不起的出海突围并站上世界舞台中央之后,一个新兴产业如何打造国际化竞争力的时代命题恰如其分地呈现在大家面前,审问着所有人的认知和想象。

从医药产业由仿制向创新转型的视角来看,BD热潮证明了中国能够做出世界级的创新药产品,这种非个例的现象更是说明产业升级已经达到了新的阶段。BD本身不用承担产业国际化的历史使命,但BD在一定程度上助推了中国创新药的国际化进程。

在国内市场已经演变成饱和竞争的当下,当出海不再是企业谋求生路的“可选项”而是一个产业做大做强的“必选项”,国际化突围会是中国创新药产业未来十年的应有之义,也让我们期待中国能够走出更多世界级的国际化大药企。

本篇文章期望在汇聚行业专家观点洞见的基础上,为大家分享一些关于中国创新药国际化的认知,帮助大家理解我们当前处于国际化的什么阶段,真正国际化的制药企业需要进行怎样的能力建设,我们的产业可以达到什么样的国际化高度。

中国创新药的国际化还在初始阶段

如果将视野拉宽到整个中国医药产业,出海和国际化并不算新鲜话题。虽然中国还没有出现类似梯瓦、山德士这样的仿制药全球巨头,但是基于海外市场需求进行仿制药国际化开发注册、市场准入和海外销售的全链条国际化管理能力已经非常成熟。只是随着医药产业创新升级的号角吹响,以及国内创新药市场从蓝海到红海的快速饱和,创新药的出海成为产业发展新阶段的新共识,并在实践探索中涌现了license out、NewCo、自主开发等不同的路径模式。

尤其是近几年狂热的license out、NewCo交易,让“出海”字眼充斥在各类媒体报道之中,外界容易为这些重磅新闻事件的发生而兴奋,但较少探察热点趋势背后的产业真相。对此,绿叶制药投资者与公共事务副总裁杨亮保持着自己的冷静思考。

“虽然对比10年前,创新药的这波出海浪潮已经是很大的突破和跃迁,但是整体仍然处于一个产业对外发展的相对初级阶段。根据全球产业价值分配的地位,我们现在拿到的还是代工部分的价值。不过,包括芯片在内的其他高利润尖端行业,也都有这么一个过程——早年只能吃到一些代工的薄利,到后面去自主建立全球品牌体系,真正能够在海外市场和海外产品抗衡,拿到创新的全球定价权。”

在杨亮看来,BD授权出去的创新管线就类似于电子产品,中国药企依赖中国工程师红利把早期资产高效地加工好,卖给了海外公司。“在这个过程中,我们没有定价权,最高额的收益也没有拿到。”

复星医药全球研发中心CEO王兴利的观点与此一致,他借制造业的真相扯下了创新药出海的“糖衣”:“沃尔玛从中国进货,在美国卖一双运动鞋。中国企业从沃尔玛身上赚的利润是‘3块钱’,而沃尔玛赚到的利润是‘120块钱’。这种卖货的出海跟你真正自己拿去卖,利润价值差别太大了。”

不论是杨亮口中的“代工”,还是王兴利所说的“卖货”,他们透过浩浩汤汤的出海潮都看到了根本的一点——中国创新药产业距离真正的国际化还相差甚远。

“真正达成国际化,就要像跨国药企一样,在海外有分支公司,这不仅仅是说有个办公室在那里收发邮件,而是在当地开始做本土化的运营,在当地做研发,在当地做销售。”王兴利指出一个认知误区:“国际化和产品出海其实是两个概念,后者只是把产品BD出去,给企业带来的只有现金流和生存的价值。企业想要实现国际化发展,更为核心的条件在于全球化的运营能力。”

百利天恒董事长朱义将这一点拆解为全球的早研能力、全球的临床开发能力、全球的供应链能力以及全球的商业化能力,也是对应了完整创新药产业链的几个关键环节。

如果仅着眼于国内,已经有不少制药企业打通了从开发到商业化的全链条能力,但是当这些能力加上了“全球”的前缀,情况则完全不同了,因为中国的产业环境和海外完全不一样,这就注定了立足于海内外不同产业根基搭建出来的能力体系也存在本质不同。目前能被业内公认的从中国走出来并且实现能力全面国际化的药企就只有百济神州一家。

为了更好地跨越当前产业对外发展的初级阶段,中国企业的当务之急或许在于加强建设全球多中心的临床开发能力和商业化的体系能力。“同样一款产品,MNC通过这两方面能力就把产品的附加值做得不一样”,杨亮强调。

中国药企如何实现能力国际化?

现实的问题摆在眼前,究竟该如何构建这些高壁垒的全球化能力?我们或许能够从先行者的路径探索中找到部分答案。

百济神州选择了最直接、可能也是最艰难的一条道路,以重磅新药的海外上市为抓手,在自主推进其研发到海外商业化的进程中,实现全球化能力从无到有的建设。

从BIC分子泽布替尼的诞生,百济神州的早研能力初显全球竞争力;到全球多中心、头对头III期研究的胜利,之后又旗帜鲜明地贯彻“去CRO化”策略,磨砺出全球临床开发能力;再到自建海外商业化团队,设立海外生产基地,成就泽布替尼成为首个国产十亿美元分子的同时,也步步为营地补全了自身能力模型。

百济神州的打法对团队体系和资源投入的要求和风险都极高。对于多数中国药企而言,从共同开发(Co-Development)的合作模式中借力,或许是一条更具性价比、风险系数更低的能力建设路径。当然,也可能要花费更久的时间。

王兴利正带领着复星医药全球研发中心与跨国药企(MNC)共同开发旗下新药,以期在全球多中心试验的合作进程中培养团队的国际化能力,吸收对方的开发经验,更好地融入全球文化。

在王兴利看来,向MNC适当让步一些产品权益来换取自身国际化能力建设的机会,与国家以前“市场换技术”的战略有异曲同工之妙。

在与BMS的历史性交易中,百利天恒也争取到了在美国共同开发伦康依隆妥单抗的机会,其全球临床开发和供应能力得以建立和加深。再加上百利天恒早在2014年就布局了海外研发中心,全球早研能力已比较坚实,现在还差全球商业化能力。朱义评估后的结论是“已经没有难度”,等到产品2028年海外商业化之际,这一能力将在共同开发模式下水到渠成地形成。

“能够做到共同开发,也是目前为止中国企业与MNC合作的最大话语权。”朱义坦言。之所以能够在没钱且能力建设还不完善的情况下,还能谈成共同开发,百利天恒唯一的谈判筹码就是打造出了“去风险的FIC”。

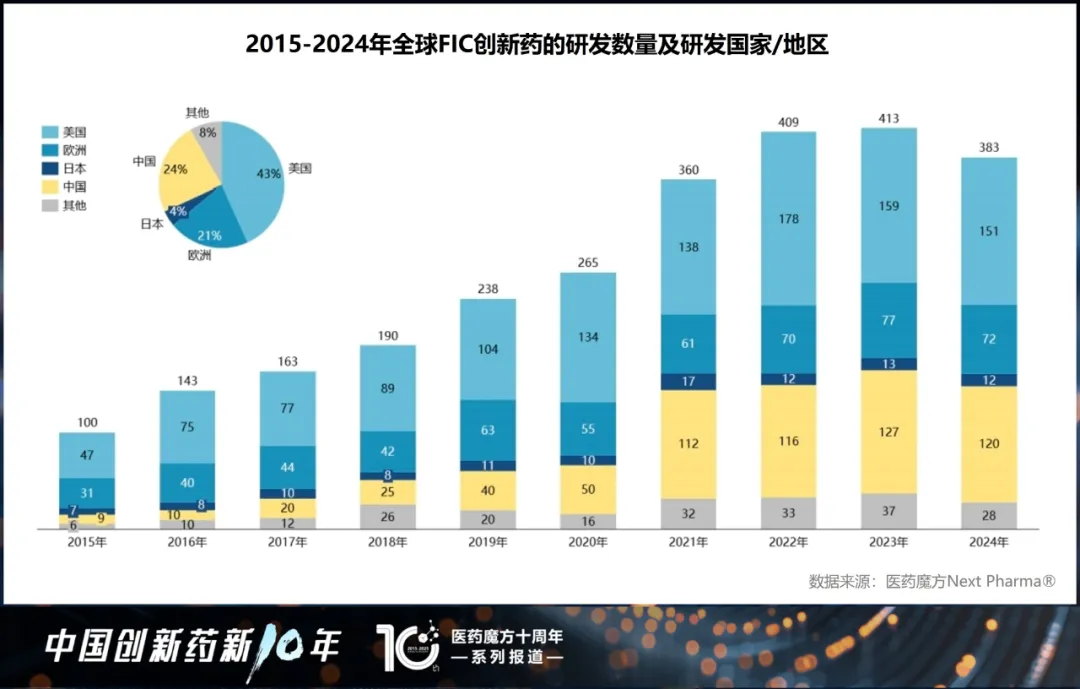

经临床大样本验证、处于开发后期的FIC在全球范围内都是稀缺的。根据医药魔方数据库,由中国企业原研的(潜在)FIC创新管线共2846条,其中接近70%都集中在不确定性极高的临床前阶段。

“只有中国的源头创新开始批量突破,整个产业在全球价值链里的估值逻辑才可能从根本上改写。”杨亮的观点对此也有佐证。

当下中国创新在全球崛起的逻辑,主要还是依靠工程师红利和丰富的临床资源在靶点发现、技术迭代和临床开发环节建立起的效率优势,但杨亮也看到了这种竞争优势存在被海外AI技术迭代所抵消的风险,唯有实打实的源头创新的优势才牢不可破。

往好的一面看,以伦康依隆妥单抗和依沃西单抗等为代表的确定性FIC资产开始出现,至少意味着中国药企离走通从0到1的源头创新之路又进了一步,这也是未来实现国际化破局的关键所在。

产业国际化长征开启,药企分层与洗牌加速

过去十年,中国创新药经历了me-too和fast-follow模式下的野蛮生长,一些中国头部Biotech成功进化为Biopharma,传统Pharma也被集采倒逼着开启了创新转型,然而此后资本寒冬的到来与国内商业化环境的限制,迫使很多Biotech重新审视其发展定位,不再执着于成为Biopharma。

在未来十年的新时代,随着中国创新全面接入全球生态,中国创新药产业的生态可能又会在全球化竞争这一核心场景下发生剧变,不同体量企业的分层与洗牌将会加速。

中国Biotech与Pharma之间,前者提供创新、后者兑现商业价值的产业分工会越来越明确,并逐渐形成较难逾越的壁垒,Biotech向Pharma跃迁的通道几乎关闭;对外发展上可以期待的两个重大变化是,中国药企有望走出真正的MNC和Global Biotech。

“从成立的第一天起,百利天恒就想成为MNC,甚至当时我们都不完全知道MNC长什么样子”。如今,梦想渐渐照进现实。在朱义的规划中,可能再需要5年时间,百利天恒能变成一家“入门级的MNC”。

复宏汉霖同样怀揣着MNC 的梦想,以此为指引,循序渐进地铺设了生物类似药到创新药的全球化布局,目前已搭建起从研发到生产供应的国际化能力。今年复宏汉霖向更远的深水区行进,以日本市场为核心推进“国际化2.0战略”,意在进一步扩大国际化能力模型边界,以覆盖海外自主商业落地。

不过,完全进阶成为MNC需要时间,更需要长期主义。复宏汉霖首席商务发展官曹平表示,国际化大公司基本上都有近百年的历史,至少是立足于四五十年的丰厚积累,才有不断壮大的全球化进程。

“中国企业至少还需要10年,通过在海外建立商业渠道和体系或与合作伙伴兼并整合,才真的能长成MNC。”君联资本执行董事戚飞结合海外的差异化布局机会进一步指出:“不同于欧美MNC,可能一带一路的新兴市场才是中国Biopharma的机会,这条国际化的路线叫做‘In China, For B&R(一路一带)’。”

至于“兼并整合”是海外药企扩大公司体量的常规操作,而国内药企之间的并购却较少,过去几桩中国Biotech被收购的代表性案例多由MNC主导。不过近期,中国生物制药收购礼新的事件代表着中国Pharma的并购时代已经开启。

对于现阶段的中国Biotech来说,通过收购被并入Pharma的体系,算得上一种双赢的结局了。投资人实现退出,创始人建立起自己的声誉,有机会开启下一轮创业,促进产业良性发展。

并购之外,中国Biotech未来发展的命运将与BD紧密相连。BD验证技术平台价值的同时,其带来的现金流将进一步反哺研发形成闭环。这种模式下,中国Biotech不仅能高效地输出创新,也有稳定盈利的可能。

当然,这种模式对中国Biotech的创新能力提出了更高层次的要求——“In Global For Global”,这是戚飞眼中中国Biotech参与全球化竞争的突围路线。

“创新是没有国界的,中国Biotech不能只做中国的创新,必须做到‘In Global For Global’,必须成为Global Biotech。只有具备全球创新竞争力的产品和Biotech公司,才会存活下来。随着资本的起落,中国Biotech将会快速迭代,未来在全球医药创新生态中扮演更重要的角色。”

随着中国Biotech与Pharma的专业化分工、中国属性的MNC和Global Biotech出现,中美之间的产业生态格局也无疑会越来越相似。

基于中国拥有全球独一无二的专业人才、生产能力和临床资源,戚飞又给出了一个大胆预判,他认为未来全球的创新格局将朝着“东升西降”的方向演进。

“乐观点预期,未来十年可能会出现七成的创新管线和BD交易来自中国企业,中国将成为全球生物医药创新的最核心区域。”

创新升级与国际化进程的洪流驱动之下,不仅是企业个体的国际化结局会越来越清晰,整个中国医药产业也将在不断的洗礼中走向一个更光明的未来。

产业资讯

产业资讯

新药猎人笔记

新药猎人笔记  2025-11-24

2025-11-24

92

92

产业资讯

产业资讯

细胞基因治疗前沿

细胞基因治疗前沿  2025-11-24

2025-11-24

84

84

产业资讯

产业资讯

Medaverse

Medaverse  2025-11-24

2025-11-24

86

86