产业资讯

产业资讯

医药魔方

医药魔方  2025-09-23

2025-09-23

432

432

9月17日,海正药业与艾欣达伟就HSE-001(AST-3424)和基于AKR1C3酶活化的靶向小分子偶联药物(SMDC)技术平台达成合作。海正药业自此正式进军XDC领域新赛道——SMDC。

无论是从交易能力还是研发竞争来说,ADC都曾是当之无愧的产业焦点。医药魔方NextPharma®数据库显示,在热度最高的2023年,全球ADC药物达成了62项交易,就首付款就达56.80亿美元,总金额则高达497.19亿美元。现在,ADC研发竞争趋于白热化,全球共有近2000个项目在研,尤其集中在HER2、EGFR、TROP2等热门靶点。

ADC一炮走红,将偶联药物设计逻辑推到了聚光灯下,“万物皆可偶联”时代就此开启,中国药企也在新技术热潮中迎来了研发超车的机会。

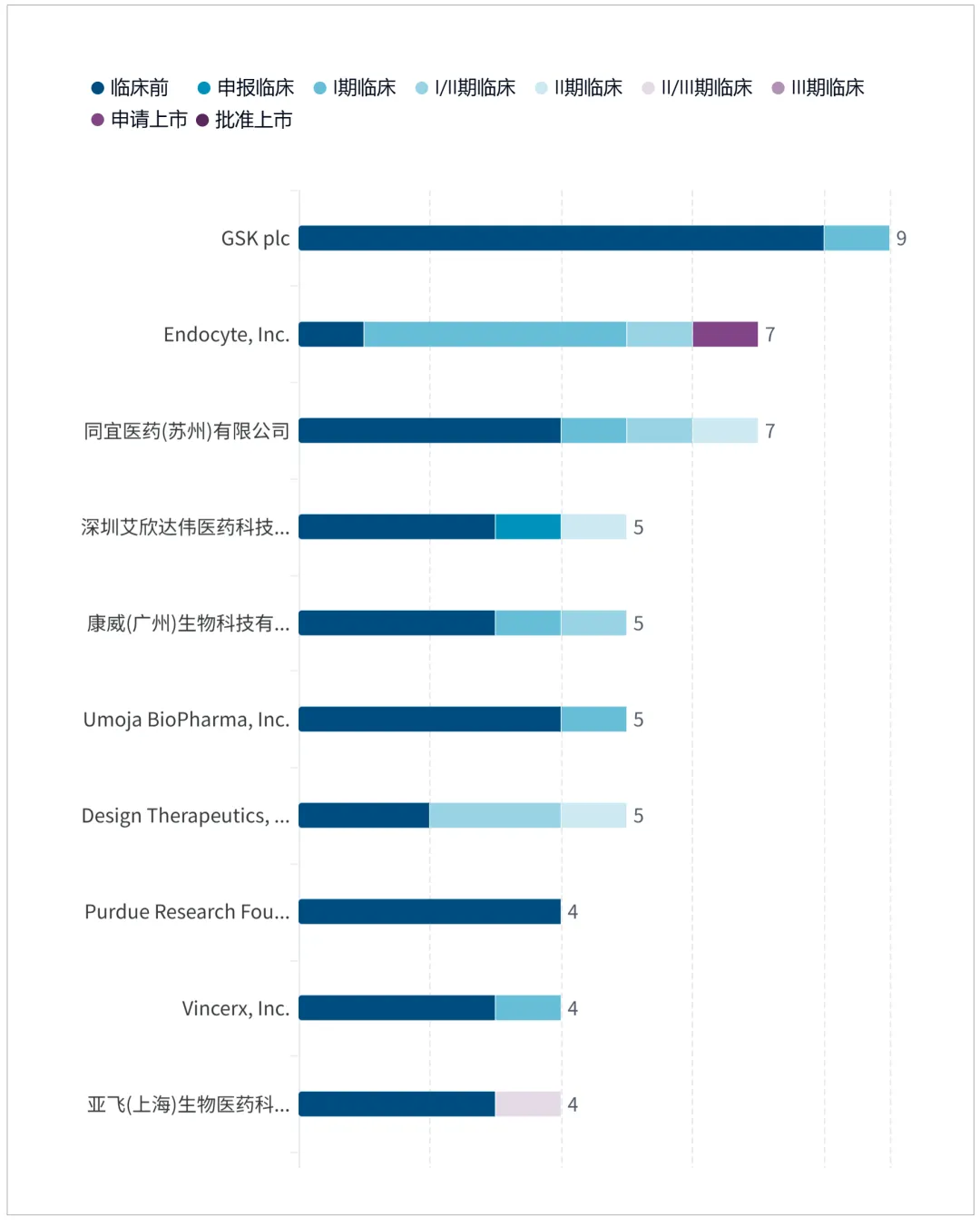

放射性核素偶联药物(RDC)、多肽偶联药物(RDC)率先吸引了业界关注,而海正药业选择的SMDC,则是一条潜力无穷但不算拥挤的路。从探索程度来看,其合作伙伴艾欣达伟占有先手优势,项目数位居全球前列。

图1 全球小分子偶联药物(SMDC)项目数量TOP10

(终止项目统计在内,来源:医药魔方NextPharma®)

新赛道先锋艾欣达伟和老牌药企海正药业的命运,因SMDC连接到一起,促成一次绝佳的Biotech与Pharma优势互补型合作。强强联合为海正注入了新的研发动能,“聚焦核心领域的创新药研发,是海正突破竞争壁垒、重返第一梯队,真正实现长远发展的核心动力。”海正药业董事长兼总裁肖卫红在签约仪式上说。

曾经的原料药之王,正需要在创新药主导的新赛场上打一场翻身仗。潜在FIC药物AST-3424,被海正内部称为“001号”的创新药引进项目,标志着“自研+引进”双轮驱动战略实现关键突破,也预示着海正药业创新药研发转型进入了集火猛攻阶段。

另辟蹊径,抢占SMDC战略高地

SMDC是一种有前景的新型靶向治疗药物,由小分子靶向配体、可切割连接子和有效载荷组成。其作用机制与ADC类似,但具有尺寸更小、渗透性更好、制备过程更简单和非免疫原性等优点,因此被视作偶联赛道中非常有潜力的探索方向。

不过,与已经崭露头角的PDC、RDC不同,全球还未有一款SMDC药物顺利获批上市。最早走到申请上市阶段的是Endocyte公司开发的vintafolide,申请适应症为卵巢癌,2014年因未达到主要终点无进展生存期宣告失败,此后三阴性乳腺癌、非小细胞肺癌、肺腺癌等7项适应症的一系列II期临床研究也被叫停。Endocyte公司遗憾退出SMDC赛道,转向多肽偶联核素的研究,后凭借Pluvicto(177Lu-PSMA-617)被诺华收购。

中国药科大学基础医学与临床药学院院长秦叔逵教授在现场研讨会上介绍,德国拜耳和日本安斯泰来早年也曾对SMDC展开探索,但当时行业普遍对偶联药物机制了解不足,大多因毒性和疗效不佳折戟。而现在,ADC的成功意味着结构机制改良成为可能,以诺华为首的MNC也再一次关注到SMDC。

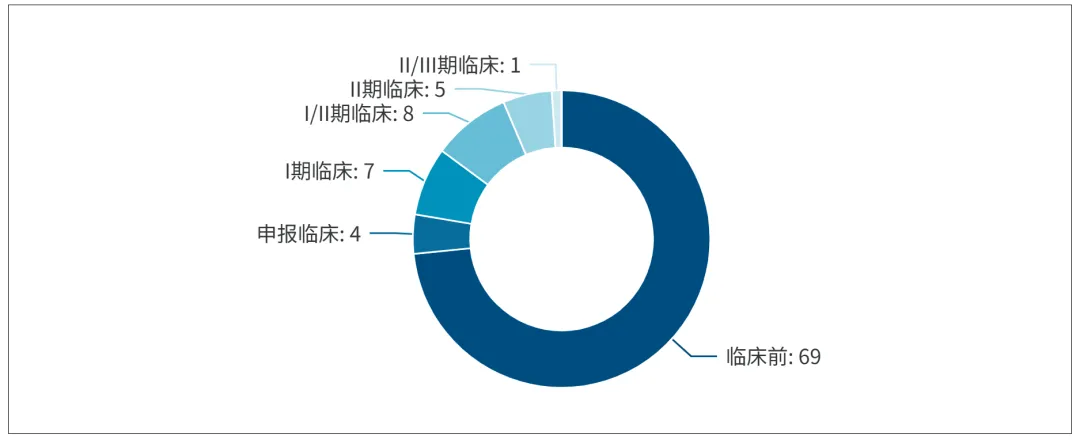

目前,布局SMDC药物研发的企业还相对较少,绝大多数SMDC在研管线仍处于临床前阶段,经过验证的技术平台更是稀缺竞争力。

图2 SMDC项目全球研发阶段分布(来源:医药魔方NextPharma®)

艾欣达伟的核心资产AST-3424,一款全球首创的依赖AKR1C3酶活化的SMDC,目前正推进食管癌、前列腺癌、肝细胞癌以及急性淋巴细胞白血病等适应症领域的全球II期临床研究,海正药业将在国内主要针对肝细胞癌推进研究。

在2024年的全国临床肿瘤学大会上,艾欣达伟曾公布部分临床数据。结果显示,作为后线药物,AST-3424单药用于治疗晚期肝细胞癌(HCC)具有较好的有效性,特别是用于曾经接受免疫治疗后进展的HCC受试者,仍然可以延长其生存期。同时药物安全性良好,有望为末线HCC患者提供新的治疗选择。

合作达成之后,AST-3424的临床推进将由海正药业主持,艾欣达伟提供技术支持。此外,双方或将继续挖掘该药物在其他癌种的潜力,探索药物联用治疗方案。

AST-3424背后,更深层的价值源于AKR1C3酶活化SMDC技术平台。“AKR1C3酶在乳腺癌、前列腺癌、卵巢癌、肝癌、胃癌等多个肿瘤中高表达,远高于正常组织,而AKR1C3高表达的肿瘤细胞对放疗、化疗及免疫治疗耐药。”艾欣达伟董事长兼CEO段建新介绍,AKR1C3酶活化的小分子偶联药物能够解决耐药性问题。

技术平台将直接为海正带来创新实力的提升。海正和艾欣达伟未来计划将围绕AKR1C3酶活化SMDC技术平台,加强合作深度,推进更多新药研发。

一款潜在FIC产品,一个技术平台和一系列合作研发计划,体现出海正药业在抢占SMDC战略高地、在XDC这一黄金领域另辟蹊径寻求突围的决心。

同时也昭示着,海正药业的创新药研发转型开始“全速推进”。老牌药企转型,当下最需要在创新药赛场里迅速夺下一场胜利。

“海正需要创新产品再创辉煌”

技术浪潮总能赋予药企新机遇。未来已来,海正药业选择与瞬息万变的创新药时代正面交手。

当下正是时候重估海正的研发创新实力。前几年,海正对研发资源进行了全面梳理与整合,直到2024年已经呈现出明显的转变。研发投入方面,海正2024年全年研发投入金额达4.16亿元,同比增长5.55%,研发投入占营业收入比例为4.25%,较上年同期上升0.46个百分点。

研发投入力度有继续增长的态势,成果也随之体现在数据面上。2024年海正获得了10项药品注册批件,提交12项国内外注册申请,新启动研发项目42个,全年实现专利申请62项,专利授权30项。

从当前创新布局进展来看,近两年来,海正一直在通过多层次研发技术平台建设强化自主研发能力,推动小核酸、复杂制剂、AI、合成生物学等前沿领域研发,重点强化心血管、代谢、肿瘤等关键治疗领域资源配置。2025年上半年,海正自主研发的1类小分子创新药选择性KIF18A抑制剂HS387进入临床开发阶段。

与此同时,海正创新研发转型战略逐渐清晰——“自研+引进”双轮驱动,通过自主研发夯实基础与外部合作加速创新相结合的方式,构建面向未来的研发体系。目前,海正已与诺贝尔化学奖得主阿龙‧切哈诺沃教授、凡诺西、英矽智能、艾欣达伟等团队达成共同研发合作,未来还将有更多创新项目引进。

当然,项目研发需要科研设施和人才的支撑。传统药企创新转型进入加速期之后,往往会迈出总部城市,在创新氛围更浓厚、前沿人才更集中的地区建立研发中心。

海正药业也不例外——在台州总部、上海、杭州、美国等多地建有研发中心,作为关键战略支点的上海创新研发中心,也即将在今年10月正式启用。

新研发中心配备了国际先进的研发设施,聚焦重大疾病治疗开展创新药物研发。中心的建立不仅有助于吸纳上海周边及海外高端研发人才,还有利于新技术平台的打造和外部创新合作的继续拓展,综合提升海正药业在创新药领域的研发效能。

“创新是刻在海正基因里的核心,创新药更是海正从未动摇的重要战略布局。”从动作上来看,海正近十年来确实坚定践行这一战略路线。

海正曾孵化出博锐生物,就是其创新基因的一大例证。海正药业是国内传统药企中布局生物药的先行者之一,早在2003年就启动生物药研发,2015年其研发的融合蛋白类药物安佰诺®获批上市——成为全球风湿免疫领域较早应用的生物制剂之一。随着业务的壮大,海正药业在2019年将生物药业务板块剥离,成立博锐生物。而博锐生物现在已有7款商业化品种。

视线回到现在,“自研+引进”战略路线不仅是创新基因驱动下的最速曲线,更是由于海正药业看清了近70年“根基”自带的深厚的综合资源优势,以及和中国众多优质Biotech互补的可能。

盘活根基优势,与Biotech借力迅速跑马圈地,其实正是传统药企抓住创新药赛场新机遇的最佳方案。

“我们全力筑牢工业底盘,升级智能化生产车间,优化全链条供应链,以快速恢复产能、严格质量管控,为所有产品的安全可靠提供坚持保障。在传统制剂领域持续深耕,优化工艺质量,升级优化学术推广模式,让经过市场验证的成熟制剂覆盖更多人群,守住制药企业服务大众健康的基本盘。与此同时,我们也主动拥抱产业新机遇,快速布局医美大健康、动保等领域,以多赛道协同拓展发展边界,为企业高质量发展积蓄多元动能。”

——肖卫红

海正具备稳固的工业底盘、多元化收入底盘、业务渠道和大众市场认知底盘,再加上坚实的国际化底盘——原料药业务覆盖了全球70多个国家和地区,作为最早拿到FDA认证的中国企业,海正如今已在海外建立了本土化团队并与当地企业深度绑定,如张丹院士所说,“可以把海正想象成一家海外公司”。这些无一不是Biotech选择合作伙伴时看重的互补要素,也是支撑海正研发创新走的更深、更远的坚实基础。

锚定重返第一梯队的目标,海正的这场创新药研发翻身仗,重头戏才刚刚开始。

产业资讯

产业资讯

新药猎人笔记

新药猎人笔记  2025-11-24

2025-11-24

59

59

产业资讯

产业资讯

细胞基因治疗前沿

细胞基因治疗前沿  2025-11-24

2025-11-24

58

58

产业资讯

产业资讯

Medaverse

Medaverse  2025-11-24

2025-11-24

57

57