投资大会

投资大会

中国医药创新促进会

中国医药创新促进会  2025-10-26

2025-10-26

2052

2052

2025年6月30日,“创新药物研发国家科技重大专项”(简称“创新药专项”)正式发布,激起了产业各方的热议。10月26日,由中国医药创新促进会和香港交易所联合主办的第十届医药创新与投资大会开幕式上,第十四届全国政协教科卫体委员会副主任、中国工程院院士、创新药专项技术总师曹雪涛分享了“创新药物研发国家科技重大专项的战略思考与实施路径”,他在回顾历史创新成果的基础上,深入剖析了当前产业面临的新挑战,并系统阐述了新阶段下创新药专项的战略规划与实施路径。

01 十二年专项历程:实现从“仿制”到“创制”的趋势性变化

“十一五”到“十三五”期间持续推进的以“重大新药创制国家科技重大专项”(简称“重大专项”)为核心的研发攻关战略部署,有力推动了我国新药研发由“仿”到“创”、医药产业由“大”到“强”的趋势性变化。重大专项实施过程中,其重点始终与产业发展阶段紧密衔接,并持续优化:“十一五”时期,聚焦于创新药物研发、大品种技术改造、创新平台与孵化基地建设以及关键技术突破;“十二五”期间,在前期基础上合理“瘦身”;至“十三五”,进一步聚焦与调整,强化重点品种与关键技术攻关,加强核心创新平台能力建设,逐步构建系统、深入的创新发展格局。

自2008年启动到2020年的十二年间,上一轮重大专项围绕10类重大疾病展开攻关,累计获批84个1类创新药,推动41个中药创新药获批上市。在此过程中,重大专项有力推动以泽布替尼为代表的本土抗癌新药实现出海“零的突破”。该药也在2023年成为了“首个国产十亿美元分子”,是中国创新药出海的成功范例。此外,专项建立的技术平台体系等也支撑了ADC、细胞与基因治疗药物等前沿技术的发展,推动我国在相关领域跻身国际先进行列,也获得《Nature》《华尔街日报》等国际媒体的高度评价。

02 新形势与新任务:立足需求,直面原始创新短板

曹院士指出,成绩固然可喜,但我们更需直面新的挑战,肩负起新的任务。

一是临床需求尚未得到充分满足。“两大三特”是首要应对的问题:“两大”指以心血管疾病、癌症为代表的重大慢性病,发病率与死亡率较高,用药负担沉重,叠加人口老龄化加剧了防治压力;以及以艾滋病、结核等传统传染病和冠状病毒等19种新发突发传染病病毒为代表的重大传染性疾病,持续威胁公共卫生安全。“三特”包括:儿童用药在品种数量、剂型与规格等方面仍难以满足临床需要;罕见病患者群体依旧面临“无药可治”的困境,例如我国罕见病目录中有85种疾病境内外均无药可用,62种疾病在国内无药可及;特殊场景下,如重度放射病尚无有效治疗药物,高原、极地、海上作业等特殊环境下的药物也十分匮乏。

二是药物研发与国内疾病谱系匹配不足。受市场经济效益和国际研发热点等因素的影响,我国部分创新药研发未能充分关注本土疾病谱特点,导致高致命性肿瘤等领域药物稀缺,尤其是胰腺癌等治疗空白亟待突破。

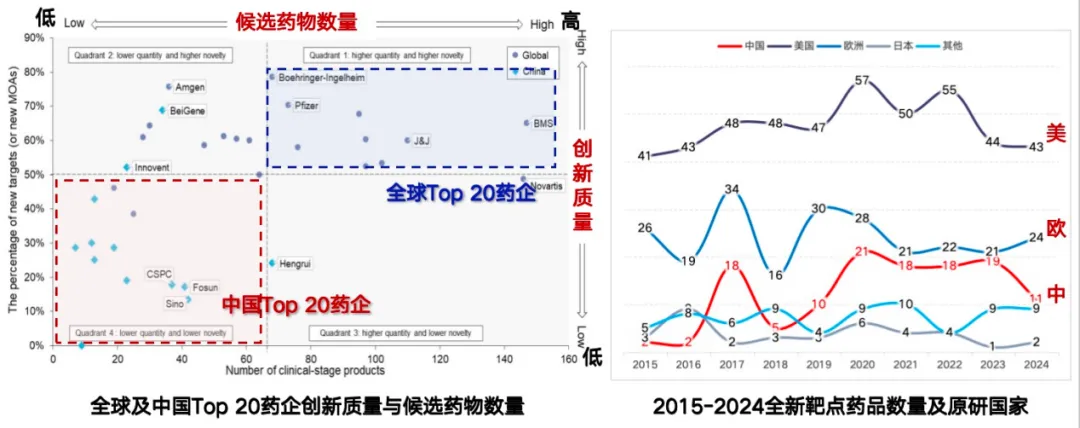

三是原始创新能力薄弱是核心短板。当前,我国驱动新药发展的核心技术少,全新靶点、机制、新治疗概念和治疗策略的发现,与发达国家仍有差距。数据显示,全新靶点药品数量仅11个,远低于美国的43个和欧洲的24个;我国Top20企业的FIC(First-in-class,首创药物)管线数量仅为全球Top20药企的三分之一。此外,靶点同质化问题突出,我国前20位热门靶点集中度高达41%,而美国仅为28%。

四是国际化战略布局不足。我国药企在国际多中心临床研究方面的参与度较低,2024年国内药企开展的相关研究仅占全球总数的2.6%,远低于国外药企的24.9%。

五是国家战略科技力量协同效能有待提升。当前,我国在生物医药领域布局的各类创新主体(如3家国家实验室、一批全国重点实验室与临床医学研究中心,以及高水平大学和创新型领军企业)的优质资源整合机制不健全,联合攻关机制不畅,力量分散。

03 创新药专项与新部署:推动“四个转变”,构建可持续创新体系

面对新挑战,曹院士介绍了新阶段专项的组织实施策略。创新药专项通过沉淀上一轮专项体系建设,固强补弱,进行战略布局、精准布局,来推动“四个转变”:一是从侧重品种研发向建设新药创制能力带动品种创新转变——致力于“品种、人才、平台”三位一体的能力建设;二是从强调中下游产业链向关注上游创新链(重大基础和技术研究等)转变——创新链上游与企业端的产品开发形成接力;三是从支持仿制药在内的新药研发向重点支持原创新药研发转变——鼓励另辟蹊径,实现错位发展;四是从针对10类重大疾病向根据我国疾病谱变化和市场机制失灵疾病统筹布局转变——强化企业无力攻关领域的战略部署。

在管理体系上,创新药专项也进行了宏观的部署和革新。一是确立了“两总两办”的新架构(即行政总指挥、技术总师、专项办、总师办),并在中央科技委员会的宏观协调下,提升管理的专业化与协同效率。二是变革项目组织模式,从高校、科研院所向创新型研发企业转移,并通过组建跨机构、跨学科的“大团队”,解决以往“多、小、散”的问题;三是强化协同联动,加强与传染病防治、慢病防控等国家级科技计划及前端研发计划的有机衔接;四是同步加强监管科学体系建设,提升对FIC药物等创新药的审评能力,为新药上市保驾护航。

创新药专项2025-2026年指南重点部署的任务,强化了两方面战略部署:首先是与药物研发衔接在一起的前沿技术与理论机制研究,例如AI驱动的靶点发现,通用型CAR-T、人工再生血小板、靶向蛋白降解等新技术,以及神经炎症调控、非阿片类镇痛等新机制;其次,则是在基础研究及平台建设基础上,加速“两大三特”新药品种研发与转化。

04 展望:技术与管理同步,构建可持续的创新环境

创新药物研发的可持续发展,离不开与之适配的法规、伦理与安全治理体系的同步构建。

当前,我国已初步形成以《药品管理法》《疫苗管理法》为基石的法律框架,构建起药品监管的“四梁八柱”。然而,面对生物医学技术的快速迭代,相关法律法规体系仍需持续演进、动态完善,以回应产业发展所带来的新挑战与新需求。与此同时,强化生物医学领域的安全治理,也是历史经验给予我们的深刻警示。曹院士表示,构建生物医学安全体系应从伦理安全、技术安全与生物安全三大维度着手,我国也一直沿着这一路径稳步推进相关工作。近期,由李强总理签署实施的《生物医学新技术临床研究和转化应用管理条例》,进一步在科研伦理审查和技术应用规范上强化了制度约束,为前沿医学研究的稳健发展筑牢了安全防线,划定了明确的安全边界。

曹院士最后强调,专项的终极目标是建立国家药物创新体系,突破关键核心技术,培育具有国际影响力的头部企业,推动中国综合研发能力进入世界第一梯队,同时跟上相关的政策、法规保驾护航,最终将中国打造成“世界新药创制中心”和“生物医药产业高地”。

投资大会

投资大会

中国医药创新促进会

中国医药创新促进会  2025-11-24

2025-11-24

556

556

投资大会

投资大会

药创新

药创新  2025-11-13

2025-11-13

530

530

投资大会

投资大会

医药经济报

医药经济报  2025-11-11

2025-11-11

1538

1538