产业资讯

产业资讯

医药魔方

医药魔方  2025-11-06

2025-11-06

281

281

过去十年,中国创新药产业的角色已经彻底改变。

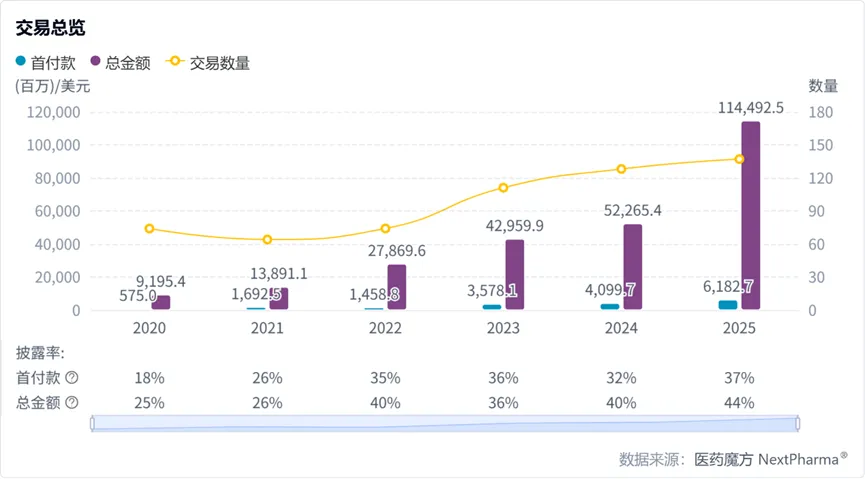

曾经被视为“追随者”的中国企业,如今正在重塑全球医药创新的版图——2025年我国在研药物数量占全球比例已经超过30%[1],仅次于美国。更值得关注的是,国产创新药license out交易量已占全球总数的38%[2],对外授权总金额更是突破了千亿美元,占到全球总交易额一半[3]。越来越多的海外药企,开始主动成为中国创新药公司的合作伙伴。

2020-2025年国产创新药license out金额及数量趋势

这个成就的背后,并非单一药物的突破,而是体系能力的跃升。如果说,过去中国创新药的竞争力主要体现在“靶点跟进”和“成本效率”,那么今天,越来越多企业开始以平台、管线与体系的整体创新力参与全球竞争。

而在这股浪潮中,一些企业开始脱颖而出,康诺亚便是其中的典型。截至2025年,康诺亚已与多家海外药企达成10笔项目许可交易,总交易额接近30亿美元——以国际合作能力持续验证其平台的体系化创新能力。

康诺亚达成的部分项目许可交易

就在近日,康诺亚又有重磅成果官宣——全球首创IgG-like长效型TSLP/IL-13双阻断剂CM512的首个I期临床试验达到了全部研究终点。数据显示,该药物的半衰期长达70天,并且有半数特应性皮炎患者在治疗第6周时即可达到EASI-75。出色的数据赋予了CM512成为炎症赛道新“黑马”的可能,也让康诺亚赢得了更广泛的行业关注。这意味着康诺亚不仅实现了从IL-4Rα单抗到TSLP/IL-13双抗的技术跨越,也展示了其通过技术平台持续迭代的体系化创新能力。

“我们需要紧跟患者和市场的需求。”康诺亚创始人兼CEO陈博坦言,“中国创新药的节奏越来越快,立项窗口在缩短。唯有建立平台体系,让创新具备持续产出的能力,才能真正掌握主动权。”

如何以平台化创新突围?

在生物医药行业,“平台”一词经常被提及,但在很多公司那里,它更像是一种“标签”,而非真正的创新系统。康诺亚可以被视作平台化创新的代表,正是因为它把平台化创新变成了一个可衍生、可迭代、可协同的技术体系,才能够持续、高效地产出高质量创新药物。

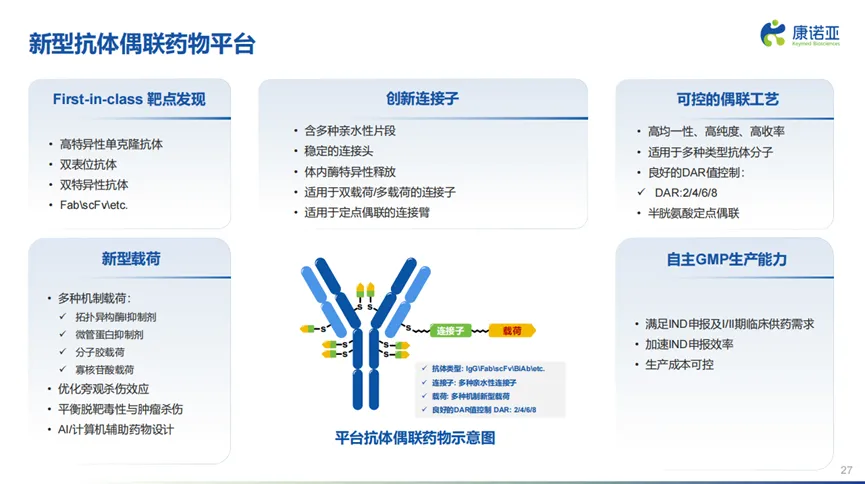

从最初的单一抗体产品起步,到如今构建起覆盖抗体、双抗、ADC、寡核苷酸药物、PROTAC和透脑递送的多元化技术平台,康诺亚清晰地展现了平台化创新的能力。

来源:康诺亚2025年8月路演推介材料

从单抗出发,康诺亚逐步搭建了双抗平台,并同时推进传统双抗和TCE双抗路线,代表性成果包括CM512和CM336。前者是基于TSLP单抗延伸而来的一款长效TSLP/IL-13双抗,其半衰期较同类药物Lunsekimig显著延长(70天 vs 10天),支持更长给药间隔的实现,有望大幅减少患者的注射负担;后者是一款具备BIC资质的BCMA/CD3双抗,治疗多发性骨髓瘤的客观缓解率(ORR)高达95.2%。

在ADC领域,康诺亚有一套高标准,在payload(载荷)、linker(连接子)和抗体选择三方面同步创新,尤其注重提高ADC的安全性,代表性成果包括CLDN18.2 ADC药物CMG901。该产品与阿斯利康达成超过11亿美元的合作,目前已经有多个适应症推进至注册临床,在数百名治疗患者中展示了优异的疗效和安全性。康诺亚迭代开发了具有独立自主知识产权的全新拓扑异构酶抑制剂载荷,其具备更优异的旁观者杀伤效应和良好的治疗窗口,基于全新靶点CDH17开发的CM518D1已经在临床上展示初步疗效。

康诺亚结合自身双特异抗体开发能力和多种毒素载荷,进一步为存在巨大未满足临床需要的肿瘤疾病,有针对性地开发了多特异性ADC及双毒素ADC,有望解决现有单靶ADC临床疗效不足或容易产生耐药进展的问题,目前多个产品临床前开发在有序推进中。

来源:康诺亚2025年8月路演推介材料

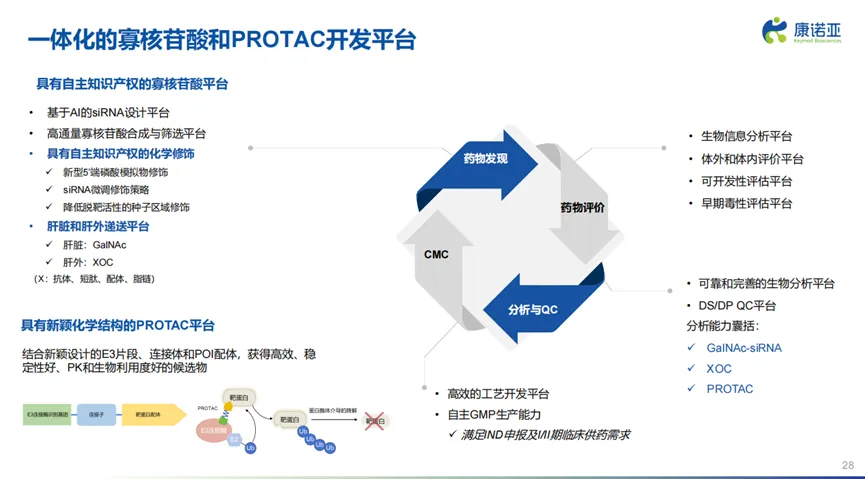

为了进一步探索更多慢性疾病治疗蓝海,针对抗体难以靶向的胞内靶点,康诺亚建立了完全自主的寡核苷酸平台和靶向蛋白降解PROTAC平台。在寡核苷酸领域,康诺亚构建了基于自主知识产权化学修饰的肝脏和肝外递送平台,并计划结合自身抗体平台定向递送小核酸药物,使靶向特异性更高、安全性更佳。这一平台的首个候选药物预计将在2026年提交IND。在靶向蛋白降解赛道,康诺亚选择从自免领域而非肿瘤领域切入,构建出可实现快速迭代的PROTAC分子设计引擎,并与小分子平台形成共用的合成与评价体系,从而降低开发成本、缩短研发周期。

来源:康诺亚2025年8月路演推介材料

在透脑抗体开发上,康诺亚也深有研究,例如已经进入临床研究的Aβ单抗CM383。该药物不仅在半衰期上较现有疗法(多奈单抗12.1天,仑卡奈单抗4-7天)有显著优势(18.8-21.2天),而且有更强的Aβ清除能力和更低的免疫原性。更进一步的是,康诺亚也布局了以转铁蛋白受体为代表的双特异性抗体透脑递送平台,以期在提高抗体透脑递送效率的同时降低相关的副作用,并最终为退行性疾病患者带来更好的治疗药物。

这些技术平台并非孤立存在,而是互相渗透、相互赋能。在康诺亚的研发体系中,一个技术平台的突破,往往会成为另一个平台的助推器,形成良性的技术迭代循环。这种协同效应正是平台化创新的精髓所在。

平台化的价值,在时间中被验证。截至2025年中,康诺亚已拥有1款上市产品、10+款临床阶段候选药物和50+款在研项目,并累计达成10笔项目许可交易,总交易额接近30亿美元。这些数据背后的核心信息是,康诺亚的平台化创新不仅能够产出符合中国市场需求的产品,更能够创造出具有全球竞争力的创新药物。

平台化创新的逻辑:攻守兼备

在中国创新药的浪潮中,康诺亚能够实现平台化创新,并非是一开始就规划好了的战略路径,而是在长期的研发探索、理想与市场现实博弈中被不断“锤炼”出来的理性选择。

康诺亚联合创始人王常玉也多次提到,康诺亚的创新逻辑,始终与临床需求绑定在一起。以IL-4Rα赛道为例,度普利尤单抗虽然率先获批,但其在特应性皮炎上的表现并不能称之为完美,头颈部皮损控制、起效时间、用药间隔、EASI-90应答率等方面仍给后来者留下了改进空间。康诺亚敏锐捕捉到这些未被满足的需求,推出了司普奇拜单抗,为中国患者提供了一个皮损控制效果更佳、更快速有效的国产替代选择。

更关键的是,康诺亚在开发过程中展现出差异化创新思维——司普奇拜单抗率先在中国获批慢性鼻窦炎伴鼻息肉适应症,并且是全球第一个获批治疗季节性过敏性鼻炎的IL-4Rα抗体药物。这种基于临床需求的差异化创新思维,也成为后续平台化发展的基础。

康诺亚的平台化创新策略深深烙印着“发现蓝海”思维。在陈博看来,创新药企业永远活在竞争之中。“市场变化太快,最初进入赛道的时候也许还是‘蓝海’市场,但很快就会变成‘红海’市场。”那么企业如何才能把根扎得更深?陈博的回答是——不要忘记在“红海”中寻找新的可能。

这种思维模式促使康诺亚在单一产品成功后,不是简单地复制成功模式,而是思考如何从现有根基出发,向更深更广的领域延伸。

康诺亚的打法是“攻防并举”,形成一种基于市场竞争的既务实又前瞻的创新体系。

防守,是持续守住已有业务的竞争优势。康诺亚首先重视对前一代产品的优化迭代。例如从IL-4Rα单抗出发,康诺亚开发了长效化IL-13/TSLP双抗。更进一步的防守策略是,前瞻布局多技术平台,在ADC、小核酸药物和PROTAC等多个前沿技术领域提前卡位,确保不会被技术革新淘汰。康诺亚的战略也并非一次性铺开,而是做一步,看一步,想一步。每一个平台建设都源于对市场趋势的观察,对临床空白的判断,以及对未来十年的谨慎下注。

进攻,则是面向未来的新技术储备。康诺亚追求利用技术平台之间的协同效应创造新的竞争优势。抗体药物开发经验可以运用在小核酸药物递送载体开发上,小分子药物平台反过来优化ADC的payload,透脑抗体平台则拓展了小核酸药物和多肽的CNS递送可能性。

这种技术间的互哺效应,使康诺亚的研发体系像生态系统一样循环生长——每一次成功都能为下一次创新提供底层积累。

这套攻防打法让康诺亚在激烈竞争中保持灵活,也让其体系具备结构性抗风险能力:一旦某条管线遇阻,其他平台仍可持续产出。

康诺亚的平台化布局最终指向“从一家优秀的Biotech进阶为有自我造血能力的Biopharma”的目标,而这代表着研发体系能够通过商业变现实现真正的闭环。陈博深知,真正的强大来自“内循环”。“企业不能只依赖资本输血或BD交易,只有靠产品与平台自我造血,才能更好地掌握主动权。”

这种理念深刻影响了康诺亚的平台布局策略。每个技术平台的建设都考虑到成本效益和规模化生产的可能性。以抗体药物为例,康诺亚从一开始就建立了能够大规模低成本生产的工厂,确保产品在中国市场能够以合理的价格及时提供给患者。

这也使得康诺亚的首款上市产品能够加速成为“内循环”动力——2025年上半年,康悦达®(司普奇拜单抗)收入达到1.7亿元,而康诺亚营收突破5亿元,同比增幅超过8倍,这意味着康诺亚的自我造血循环体系逐步成型。当商业化收入能够支撑下一轮技术平台建设与管线拓展时,企业不再受限于资本周期,也更有资格与国际头部药企对话,这正是体系化创新的真正壁垒。

康诺亚走上平台化创新之路的背后,是一套清晰的内在逻辑:从临床需求出发解决真实问题;以防守与进攻的布局平衡风险与未来;通过内循环能力掌握创新主动权;再借由平台协同实现复利式增长。

这不是一条捷径,而是一条艰难但更具确定性的成长路径。

结语

中国创新药的故事正在进入下半场。在“重产品、轻平台”的阶段性成功之后,需要有更多真正具备体系化创新能力的企业继续接力。

康诺亚的意义,在于它提供了一条稳健的路径——从临床需求出发,以平台为引擎,以体系化创新为驱动力,持续产出具有原创性且高质量的创新药物,并最终以自我造血的方式,走向Biopharma的成熟形态。

这不仅是一家公司成长的故事,也预示着中国创新药进入由平台定义的全球竞争时代。

产业资讯

产业资讯

新药猎人笔记

新药猎人笔记  2025-11-24

2025-11-24

41

41

产业资讯

产业资讯

细胞基因治疗前沿

细胞基因治疗前沿  2025-11-24

2025-11-24

44

44

产业资讯

产业资讯

Medaverse

Medaverse  2025-11-24

2025-11-24

44

44