产业资讯

产业资讯

研发客

研发客  2025-11-13

2025-11-13

148

148

• “无论肿瘤如何变异,它总要增长,而化疗的目的是抗增殖,用化疗来抑制肿瘤增长仍是比较根本的解决办法。”张力教授一直不相信有所谓的“去化疗方案”,认为化疗在肿瘤治疗中仍然具有重要地位。而ADC的设计逻辑直接解决了传统化疗的两大痛点——脱靶毒性和疗效不足。

• 双抗ADC是未来ADC研发热点;优化连接子设计也是重要方向,采用可裂解连接子,以提高药物的稳定性和细胞毒性毒素的释放效率。

• 未来应构建“ADC+免疫+靶向”的多维度治疗,充分发挥不同治疗手段的优势,克服肿瘤耐药问题,能提升患者的长期生存率。

“我希望未来中国药企在创新药领域能lead全球临床试验,而非在研发早期就将项目授权给大药企。这样,中国研究者或许更有机会与其他国家的研究者一起,担任全球项目的PI,将中国研发的新药,真正由中国研究者推进至全球。”中山大学肿瘤医院的张力教授在“创新药立项与交易合作高峰论坛”(下称“澳门大会”)上有感而发。

“或许有人认为我的想法不够开阔,毕竟新药研发需要全球协作。但这确实是我对中国药物研发人员的更高期望,也是对我作为PI的自我要求。”

中山大学肿瘤医院 张力教授

张力教授的职业生涯见证了肺癌药物从匮乏到充足、从化疗到靶向精准治疗的过程。特别是在抗体药物偶联物(ADC)研究方面,他带领团队参与了多家国内企业的ADC药物临床研究,被业内称为“ADC领域的主要研究者”。

在他看来,ADC是化疗的升级版——“靶向化疗”。这也是他为什么如此关注ADC。

化疗“江湖地位”仍在

从最早的吉非替尼到后来的奥希替尼等,张力经历过三代EGFR-TKI药物的临床试验。这让张力教授对靶向治疗的认识越来越深刻,深刻感受到尽管研发人员不断攻克肿瘤,但肿瘤的变异可谓“道高一尺,魔高一丈”。

在他看来,靶向治疗可能不是根治性的肿瘤治疗方法。“必须找到能彻底治愈肿瘤的方法,免疫治疗有可能做到,化疗这种“通杀”的方法也可能有效。因为无论肿瘤如何变异,它总要增长,而化疗的目的是抗增殖,用化疗来抑制肿瘤增长仍是比较根本的解决办法。”张力一直不相信有所谓的“去化疗方案”,认为化疗在肿瘤治疗中仍具有重要地位。

因此,兼具化疗和靶向药功能的ADC被张力所看好,他认为ADC能更精准地作用于肿瘤。传统化疗没有选择性,药物进入体内后会在全身分布,作用于生长较快的细胞,所以会出现掉头发、白细胞下降等副作用。“我们现在使用的ADC,虽然不能完全避免毒性,但在肿瘤选择性方面比常规化疗有了很大提高。”

“理想的ADC需要满足三个条件:靶抗原在肿瘤细胞高表达、连接子在血液循环中稳定且在肿瘤细胞内快速裂解、细胞毒药物在极低浓度下即可杀伤肿瘤。”张力表示,ADC的设计逻辑直接解决了传统化疗的两大痛点——脱靶毒性和疗效不足。

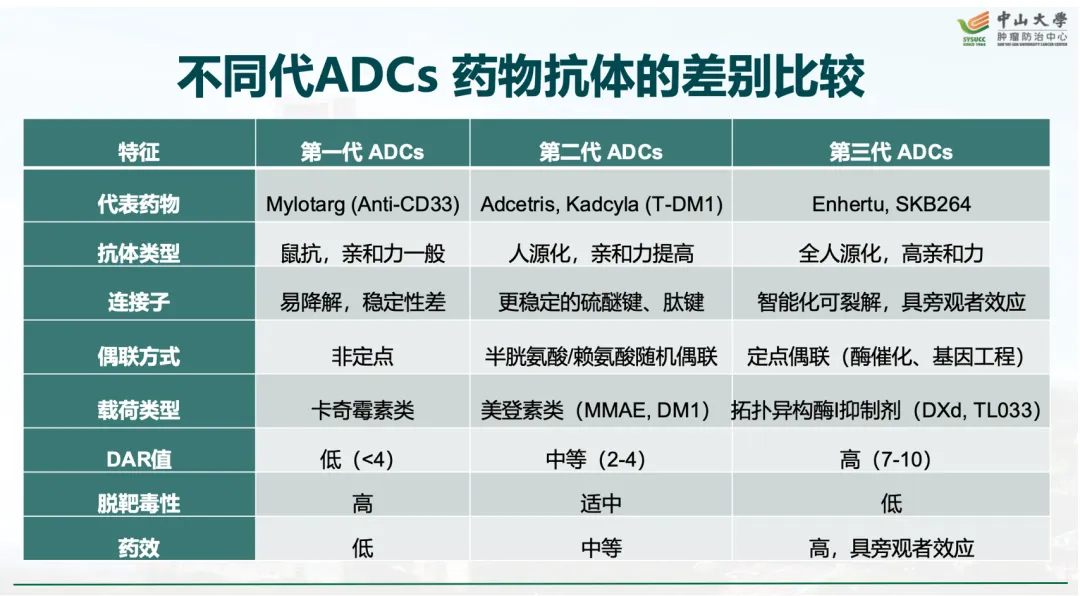

ADC的发展历经三代技术革新,张力教授看好第三代ADC的突破性:“以Enhertu为例,其DAR值达8(传统ADC多为2~4),且连接子在肿瘤微环境中特异性裂解,既保证了疗效,又将血液学毒性控制在可接受范围。”

来源|张力教授澳门大会PPT

肺癌是ADC下一个热点

ADC药物已在乳腺癌、淋巴瘤等领域取得成功,肺癌正成为下一个研发热点。张力教授团队的研究聚焦于两大方向:HER家族靶点和B7H3、TROP-2、C-Met等新兴靶点。

在HER2靶点方面,针对HER2突变或过表达的肺癌患者,相关ADC药物展现出了良好的疗效。例如,一些研究显示,对于经治的HER2突变非小细胞肺癌患者,使用特定的HER2靶向ADC药物,客观缓解率可达到一定水平,且无进展生存期有所延长。这为HER2异常的肺癌患者提供了新的治疗选择。

对于新兴靶点,如B7H3,张力教授团队开展了积极的研究。他们的研究没有局限于单一瘤种,而是涵盖了多个瘤种。结果发现,在鼻咽癌中,B7H3靶向ADC药物展现出了明显的治疗效果。目前,他们已经是全球第一个开展B7H3用于鼻咽癌的Ⅲ期试验的团队,并且有很多海外患者从国外回来参加他们的临床试验。

来源|张力教授澳门大会PPT

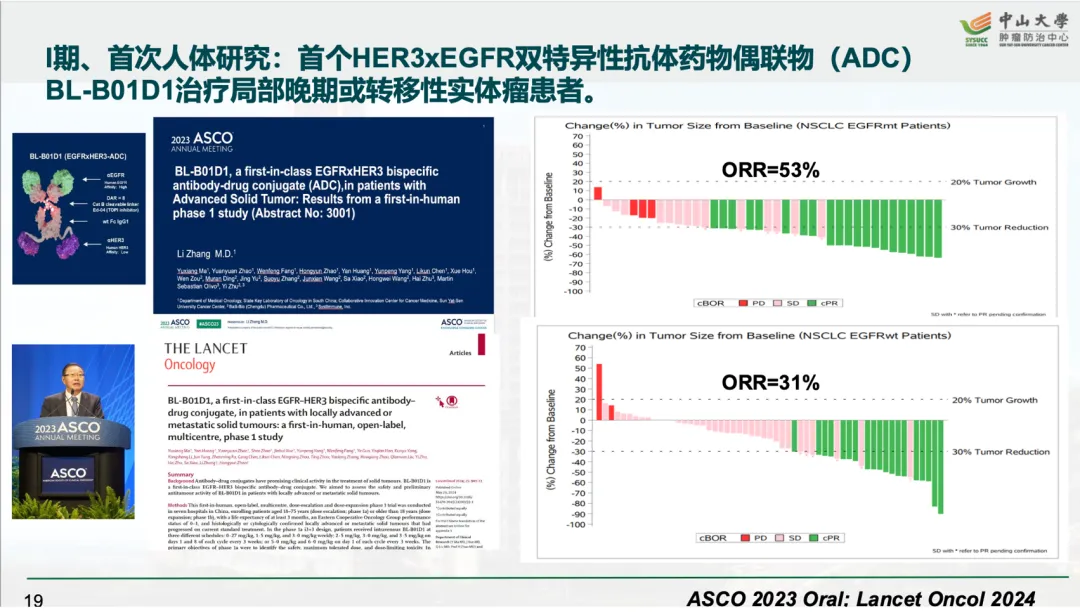

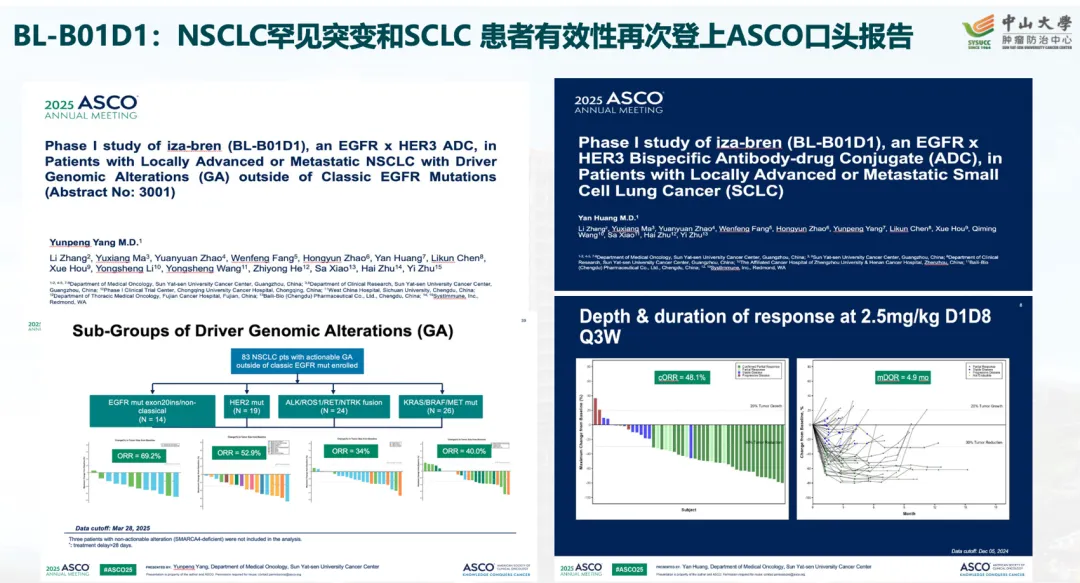

而由张力教授牵头领导的关于BL-B01D1的研究在2023年ASCO年会上获得了口头报告的机会。他向全球展示了该药物在非小细胞肺癌罕见突变和小细胞肺癌患者中的疗效。张力教授说,BL-B01D1作为一种创新的EGFRxHER3双抗ADC,在针对局部晚期或转移性非小细胞肺癌和小细胞肺癌患者的多项临床试验中表现出色。

来源|张力教授澳门大会PPT

研究结果显示,“BL-B01D1在这些难治性癌症患者中实现了肿瘤缩小,特别是在携带特定基因突变的患者群体中,ORR有了提高。”此外,在针对非小细胞肺癌罕见突变亚组的分析中,“BL-B01D1展示了抗肿瘤活性,同时其安全性特征也是可控的,这为我们进一步推进研究提供了信心。”

张力进一步评价:“BL-B01D1的优异临床研究结果不仅验证了其作为新型抗癌药的治疗潜力,更为未来那些在传统治疗中受挫的癌症患者带来了新的选择,有望改写部分癌症的治疗格局。” 另一热门靶点B7H3的YL201,其全球FIH纳入287例晚期患者,以剂量递增研究确定用药方案。YL201后线治疗ORR达42.9%,小细胞肺癌患者ORR达65.3%,疗效明显优于常规化疗。“这也是国产新药+全球同步研发的典范。”张力说。

挑战ADC肺癌治疗四大难题

“现阶段,ADC药物在肺癌治疗中主要面临四大难题。”张力说。

第一是靶抗原异质性问题突出。部分肿瘤细胞靶抗原表达水平较低,使得药物难以精准发挥作用,导致不同患者或同一患者不同病灶间的疗效参差不齐。

第二,内吞效率不足成为瓶颈。“抗体-抗原复合物的内吞是ADC发挥疗效的核心环节,但部分靶点的内吞效率低下,限制了药物的有效递送和作用发挥。”

第三是毒性管理不容忽视,如何通过合理的剂量优化和有效的监测策略来控制这些不良反应,是临床应用中亟待解决的问题。

最后,耐药机制复杂多样,肿瘤细胞具有强大的适应能力,可能通过抗原丢失、Payload外排或代谢适应等多种途径逃逸ADC药物的攻击,从而影响治疗效果。

针对上述挑战,张力教授团队提出了一系列有效的策略,包括开发新型抗体结构,如双抗,在他看来,双抗ADC是未来研发热点;优化连接子设计也是重要方向,例如采用可裂解连接子,以提高药物的稳定性和细胞毒性毒素的释放效率。

而联合治疗是克服ADC药物现有局限、提升疗效的关键途径。张力教授团队积极探索ADC与靶向药、化疗、免疫治疗(如PD-1/PD-L1抑制剂)的协同效应。“例如,SKB264联合PD-1抑制剂在野生型非小细胞肺癌(NSCLC)中显示出1+1>2的疗效,未来极有可能成为一线治疗选择。”张力透露,其团队正在牵头开展多项联合治疗研究,旨在进一步验证和拓展ADC药物的联合应用模式。

“4R原则”精选病人与剂量优化

在ADC药物的临床试验中,张力一直在考虑如何选择合适的患者。

患者筛选策略对于提高治疗的精准性非常重要。“大家都觉得好像不需要特别筛选患者,但实际上如果不进行筛选,很难取得成功。不能选择末线治疗的患者,而要选择一些身体状况较好的患者,同时也要把握好化疗的时机。也就是说,要选择合适的病人,新药研发和临床试验需要遵循‘4个R’,即right patient(合适的病人)、right time(合适的时机)、right drug(合适的药物)、right dose(合适的剂量)。”

张力教授团队利用液体活检技术动态监测靶抗原表达情况,“通过液体活检,我们能够实时掌握患者体内靶抗原的动态变化,从而为每位患者制定个性化的治疗方案,确保治疗的精准性。”

找到合适的病人后,还要找到合适的药物在合适的时机使用。“究竟是在末线治疗、一线治疗还是新辅助治疗时使用,都是非常重要的治疗决策。最后,合适的剂量也非常关键。之前有个药物就是因为剂量问题被叫停了,剂量爬坡很重要,但现在又面临新问题,有些患者可能无法耐受按照剂量爬坡确定的剂量,虽然某些指标下降了,但不良反应很大,又不能完全停药。”

国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)也提出,剂量保持一定的稳定性,不能因为出现任何不良反应就立刻停药。“这本质上是一个风险与获益的平衡问题。”张力强调。

现在的方法学往往以观察一个月作为指标,认为只要患者这一个月能耐受该剂量,就是合适的剂量,张力认为这种概念是错误的。“这也是为什么FDA在剂量爬坡结束后,一定要求再进行剂量优化(Dose Optimization),即选择了剂量后,还要对两个剂量开展随机对照研究,看看哪一个剂量能长期使用。因为患者不可能只用药一个月就不再治疗,最终谁能让患者长期用药且效果良好,谁才是合适的剂量。”

张力每次做临床试验时,都会跟研究人员强调一定要有冗余,要留有空间,为将来在真实医疗实践中使用时可能出现的情况做好准备。“这也可以看出临床试验是有局限性的,并不是像很多人认为的那样,临床试验就是药厂设计好方案,研究者只需要按照方案执行就行了。”

“以前确实是跟随国外的步伐,比如一个注册临床试验,国外已经上市了药物,研究者负责在中国进行试验,真的是按照国外厂家提供的方案进行,因为国外已经做了几百例病人了。但现在不一样了,现在中国的生物制药进入到了‘深水区‘,也就是没有可以模仿的对象了,全靠自己摸索。”

“很多药物都是全球首创(first in class)或者首次人体试验(first in human),没有人能告诉你这个药该怎么做,这完全要靠自己的经验和判断。实际上,在每一个探索阶段,研究者的经验和临床判断非常重要,研究者也需要深度参与临床试验,与药厂的讨论越早开始越好。”张力说。

对肿瘤治疗和ADC充满期待

上世纪80年代,张力教授选择了肿瘤内科这个充满挑战的领域。那时候,肿瘤内科治疗药物非常有限,常用的5FU、氨甲蝶呤这类药物的毒性较大。

“我入行时,整个内科基本上以治疗淋巴瘤为主,其他癌种没有什么好药,病房基本上不太愿意收治其他癌症病种的患者。我们那时最常用的是阿霉素,病友们都把它称作‘红药水’。要是用了‘红药水’都没好转,那基本就没什么办法了。现在我们常说5年生存期,而那时患者只有几个月的生存期。看着患者一个个病情恶化,很多医生都不愿意从事这个专业。”

尽管如此,“这也激发了我不断探索、救治患者的动力。”张力说。同时,他得到了中山大学肿瘤医院、也是中国化疗奠基人管忠震教授的鼓励。“我的想法比较朴实。我觉得越是挑战的领域,希望就越大,越是尚未被充分开发的领域,机会也就越多。”

从上世纪90年代开始,肿瘤药逐渐丰富起来,常用的化疗药如紫杉醇等相继出现,这些也是目前临床上主要使用的化疗药。那时,张力教授所在的科室在肿瘤内科领域更像是“二传手”,国外的临床试验方案都已制定好,他们只需按照方案重复研究,“但即便如此,我们依然很有成就感。基本上现在常用的药物里,有50%都是由中山大学肿瘤医院参与研究的。”张力教授说。

随着GCP理念建立、国际合作增多,张力积累了丰富的临床试验经验。“中国生物医药近年来发展迅速,这得益于中国企业的众多数量、庞大的病人群体以及快速试错的能力。同时,中国拥有大量合格的研究者,政策引导也起到了一定作用。攻克肿瘤虽然道阻且长,但正是这种不断探索和尝试的精神,推动了医学的进步。”他说。

他对ADC药物的未来同样充满期待。“未来应构建‘ADC+免疫+靶向’的多维度治疗,这种综合治疗模式能够充分发挥不同治疗手段的优势,克服肿瘤耐药问题,能提升患者的长期生存率。”

“特别是当中国攻克抗体技术瓶颈后,ADC药物的发展将更加迅速。未来,随着同位素、核药等技术的融入,ADC药物的治疗方式将更加多样化。然而,这一切的核心都在于精准设计和全面考虑,每一步都需谨慎行事,以免前功尽弃。”

产业资讯

产业资讯

新药猎人笔记

新药猎人笔记  2025-11-24

2025-11-24

36

36

产业资讯

产业资讯

细胞基因治疗前沿

细胞基因治疗前沿  2025-11-24

2025-11-24

40

40

产业资讯

产业资讯

Medaverse

Medaverse  2025-11-24

2025-11-24

40

40