产业资讯

产业资讯

动脉网

动脉网  2025-11-26

2025-11-26

6

6

2025年,被行业一致认为是中国脑机接口的元年。

这并非空穴来风,首先在政策端,今年3月,国家医保局出台《神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行)》,这是脑机接口首次进入医保,商业闭环已初步形成;7月,工信部、国家发改委等七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,脑机接口产业正式提升至国家战略高度;紧接着在11月,“十五五”规划又将脑机接口列入“六大未来产业”,表示要大力推动其称为新的经济增长点。

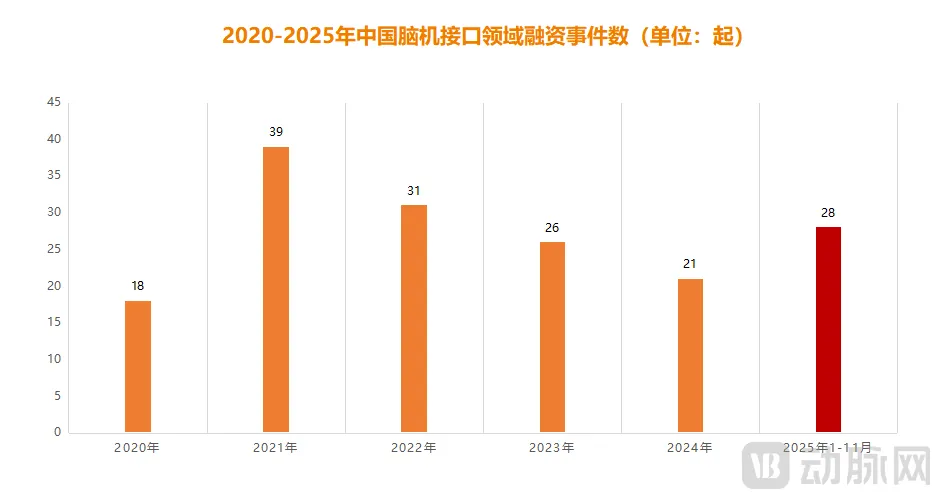

其次在资本端,据动脉橙数据库不完全统计,截至2025年11月20日,我国脑机接口领域今年已完成28起融资,融资总额超过50亿元,这其中就包括阶梯医疗在今年2月完成的一起3.5亿元B轮融资,这创下了国内脑机接口领域单笔融资的最高纪录。

最后在关键的临床端,2025年更是遍地开花结果。3月,阶梯医疗在复旦大学附属华山医院成功完成国内首例侵入式脑机接口系统人体长期埋植前瞻性(FIM)临床试验;9月,南开大学段峰教授团队牵头的全球首例介入式脑机接口辅助人体患肢运动功能修复试验顺利完成,帮助一名偏瘫患者实现患肢运动功能修复;同样是在9月,明视脑机完成全球首例“复杂图形+多种颜色”的视觉重建IIT实验,成功实现视觉重建从简单光点到复杂图形甚至色彩感知的跨越;11月,衷华脑机与华中科技大学同济医学院附属协和医院联合完成全国产自主研发脑机接口芯片首例临床植入手术,并成功采集到患者大脑中感觉运动区域的神经信号。

很显然,对于脑机接口领域来说,2025年绝对是具有历史性意义的一年,不少行业人士也对此深有感触,明视脑机创始人刘冰就谈道,“今年行业确实发生了很多事情,实际上也是在推动脑机接口领域来到了一个关键转折点——正在从初期专注于对前沿技术的探索,逐渐过渡到临床价值证明的新阶段。”

那么,这具体要如何理解呢?

01

喊了五年的脑机接口,如今落地在哪了?

2020年1月,浙江大学与浙大医学院附属第二医院神经外科合作完成了国内首例植入式脑机接口临床转化研究,让四肢完全瘫痪患者用“意念”控制外部机械臂及机械手完成握手、拿饮料、吃油条、玩麻将等动作,实现了三维空间的运动控制。这被看作是国内脑机接口行业发展的开端,很多人也因此对脑机接口有了较为切实的概念。

之后几年,脑机接口在国内迅速发酵并长期占据热门话题,相关报道主要聚焦于技术与材料的创新、未来临床应用场景的大胆设想以及资本市场的融资动态等。不过,随着时间推移,行业焦点逐渐向临床转化方向延伸,于是一个关键性疑问在当前已愈发响亮,即脑机接口的应用场景到底在哪?目前进展又如何?答案或许就藏在今年一系列突破性临床研究中。

据悉,脑机接口根据电极与大脑皮层的植入位置和方式的不同分为侵入式、非侵入式和半侵入式三种,其中目前临床场景应用最为广泛的是非侵入式,市场占比达到了86%,因为其只需将电极附着在头皮上,所以具有高安全性、低成本等特点,现目前主要应用于注意力和认知能力的训练、睡眠和情绪的闭环调控以及利用眼动追踪、脑电、肌电和康复辅具进行的闭环神经康复、运动辅助或语音输出等场景。

根据当前市场反馈来看,脑机接口在这些场景的应用已相对成熟。以强脑科技推出的全球首款量产直觉控制智能仿生手为例,使用者在穿戴后即可通过大脑控制假肢完成抓握、捏取、旋转等精细动作,实现了接近自然肢体的操作体验。据企业透露,智能仿生手2024年单季度销量已超过2023年全年总和的四到五倍,正处于市场快速扩张阶段。

另一类非侵入式代表性产品是各种智能脑电手环,以宏智力科技旗下的BrainLink为例,它通过前额电极采集脑电信号,结合肌电与心率变异度等多模态数据,能够实现注意力训练、冥想辅助、情绪调节等功能,因此广泛应用于教育、心理干预与日常健康管理等消费级场景。2024年,BrainLink销量突破10万台,在国内非侵入式脑机接口消费级市场中位居前三。

相比于非侵入式,侵入式和半侵入式脑机接口的市场占比只有14%,但所锚定的临床场景却极具刚性需求,包括恢复高位截瘫患者的运动能力、让失语者以“意念”高速拼写、对盲人进行视觉功能重建以及探索抑郁症、强迫症等精神疾病的神经调控疗法等,任何一个场景一旦实现,都将开辟全新的医疗产业赛道。

重点以侵入式脑机接口为例,因为要将电极直接植入大脑皮层,所以其信号质量极高,但同时也带来了较大的安全问题,使临床研究一直面临极为严峻的技术挑战。不过,从今年来看,这些看似天方夜谭的临床场景正在逐步走向现实。

图1.2025年国内脑机接口领域突破性临床研究

比如在恢复高位截瘫患者的运动能力方面,2025年6月,南开大学段峰教授团队完成全球首例介入式脑机接口辅助人体患肢运动功能修复试验,通过介入式脑机接口技术与功能性电刺激技术的结合,成功帮助一名偏瘫患者实现患肢运动功能修复。据悉,患者在完成植入手术后,左侧上肢已实现自由抓握、取药等日常动作,整体运动功能得到极大改善。

另外在恢复语言能力方面,2025年年初,脑虎科技、复旦大学附属华山医院神经外科团队与天桥脑科学研究院合作,成功开展高精度实时运动解码和语言解码的临床试验研究——一名脑损伤患者在脑海中构思“2025新年快乐”这句话,通过计算机解码,最终向机械臂发送命令做出心形手势。值得一提的是,相比于英文只有26个字母,中文有418个音节和4个语调,因此解码难度更高,需要更符合汉语特征的神经编解码机制和信息处理手段。

最后是在精神疾病的缓解和治疗方面,2025年11月,瑞金医院孙伯民团队在Nature子刊发布了国内首批侵入式脑机接口治疗难治性抑郁症的前瞻性临床试验的数据:在开放标签阶段,一半的患者(13/26)抑郁和焦虑症状得到显著改善,其中9名患者甚至达到了症状基本消失的缓解状态。

对此,明视脑机创始人刘冰总结道,“从目前来看,侵入式脑机接口的临床场景主要是两大方向,一个方向是神经调控,比如治疗癫痫或者帕金森等;另一个方向则是神经系统功能的重建,包括运动、视觉、语言等。而非侵入式因为具有安全性和便捷操作等特点,现目前主要还是聚焦在情绪监测、注意力训练、健康指标评估以及简单指令识别等偏消费级的辅助交互场景。”

02

短期内无法大规模变现,如何先活下去?

2025年11月11日,由阶梯医疗自主研发的“植入式无线脑机接口系统”正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心(CMDE)的创新医疗器械特别审查程序,这是国内首个进入该“绿色通道”的侵入式脑机接口产品,标志着我国脑机接口的产业化进程迈出了从临床验证到市场准入的关键一步。

这固然可喜,但也必须认识到,脑机接口领域想要真正实现大规模变现,至少还需要3-5年。于是,一个非常尖锐的话题正摆在所有脑机接口企业的面前,即在没有稳定商业化和成熟盈利模式的情况下,如何先活下去?

为此,动脉网通过案例研究以及资深人士采访,总结了以下三条可行路径:

图2.2020-2025年中国脑机接口融资事件数(数据来源:动脉橙数据库)

首先第一点就是要抓住投融资这股源头活水。据动脉橙数据库不完全统计,过去五年我国脑机接口领域共发生上百起融资,这些资金也成为了很多企业存续至今的重要支撑。面向未来,融资仍然是很多脑机接口企业主要甚至是仅有的“输血”通道,因此想要活下去,一定要具备在资本市场持续融资的核心能力。

而随着行业不断发展,当前脑机接口的投融资逻辑已经发生了显著改变。对此,德联资本合伙人姜东晖谈道,“前几年国内在脑机接口领域的技术发展路径并不清晰,当时的投资大多以上游优势技术为切入点进行布局。近一两年,随着国内脑机接口工程化成熟度增加以及对于临床理解的逐渐深入,投资人在选择标的时,除了要看企业的技术先进性、成熟度、以及能解决临床实际需求方案的可行性之外,同时还要关注核心团队是否拥有科学洞察的深度和广度,以及跨学科组织资源的能力和对商业化的渴望等。简而言之,就是‘事’和‘人’都要匹配,更加追求市场的确定性。”

沿着这一逻辑向下延伸,实际上也是在要求脑机接口企业当前要有很清晰的商业路径,这刚好是“先活下去”的第二条路径。对此,明视脑机创始人刘冰谈到,“我们不要总想着去做大而全的事情,也不用一直执着于去拿某一个领域的首证,更重要的是要先找到一个确定性的赛道,这个赛道首先在临床上要有刚性需求,其次是它的付费逻辑也非常清晰,最后是它要易于开发,至少目前的技术是可以覆盖并且能够实现的细分方向。”

最后一条路径则是“沿途下蛋”,不断地实现自我造血。为此,德联资本合伙人姜东晖提出了短、中、长期的战略布局,“国家这几年在脑科学领域的科研投入非常大,很多脑机接口公司的创新型产品不需要拿注册证就可以在科研场景实现应用和商业化,所以科研市场是短期产品;中期则可以做一些临床现有产品的升级,比如柔性SEEG电极、术中监测产品、以及与现有神经调控产品相结合的创新研发等;长期是BCI产品的研发,找到临床有较大需求的应用场景,上临床试验以及拿注册证并商业化。”

整体来看,脑机接口企业当前想要活下去的本钱其实就是要找到更多市场确定性,包括具备持续的融资能力、集中锚定一个潜力赛道以及确立一条可行的商业化路径等。

03

快速增长的市场与亟待解决的难题

根据Precedence Research数据,2024年全球脑机接口市场规模约26.2亿美元,预计2034年有望达到124亿美元,2025-2034年复合增速为17.4%。再聚焦到中国市场,有数据预测,到2028年我国脑机接口市场规模将突破60亿元,2024-2028年的年复合增长率预计为17.7%。

这仍然是一个充满想象力的蓝海市场,但行业当前所面临的问题也非常明显。首先一点就是技术层面的瓶颈,包括核心算法精度不足、植入材料和植入技术的成熟度不够等,这都会使临床表现大打折扣,甚至还可能引发一系列安全性问题。

其次是专项人才的短缺,虽然我国在电极、芯片等关键领域已拥有大量顶尖人才,但专注于脑机接口的复合型人才仍然较少,这会导致部分业很难站在一个更全面的角度去系统性统筹技术研发与临床应用的衔接,从而制约企业的正常发展。

最后要提到的是市场教育问题,这体现在两个方面,一方面是很多人当前并不信任脑机接口,对其安全性有较大质疑;另一方面则是涉及到伦理问题,很多人认为植入式脑机接口会一直采集、解码大量的人脑信号,一旦数据隐私和安全出现问题,入侵者可能窥探到“人脑中的窃窃私语”,甚至可能通过算法较为精确地控制人的情绪,这显然不符合人类社会现行的伦理规范和法律法规。

好在,这些问题正在逐步得到解决。比如技术层面,AI等创新技术开始更多地嵌入到脑机接口应用场景,比如在信号处理与计算环节,AI可以成为信号提取、压缩、运算等方面强有力的解决手段,精准实现患者意图。另外在自适应上,AI可以使脑机接口设备进行持续地学习和校准,并根据执行结果反馈形成闭环,不断地提升产品性能。

除此之外,一个健康的产业生态当前也正在加速形成。事实上,脑机接口是一个长周期、高投入的前沿领域,因此想要更好地走下去,一定是需要研发、临床、监管以及资本等链条一起协同合作,并形成一种深度绑定,共同去创新,共同去制造价值,然后也共同承担风险,加速推动脑机接口从“实验室突破”走向“临床落地”,并最终实现产业规模化。

脑机接口之父尼可莱利斯曾表示,脑机接口技术真正发展和广泛使用需要有3个主要标准:安全、有效和可负担。所以,在国内脑机接口当前大量转向临床转化的关键阶段,这正在成为一种黄金标准,并开始筛选出那些真正具备医疗级交付能力、能打通监管与支付闭环的“长跑选手”。

产业资讯

产业资讯

健闻咨询

健闻咨询  2025-11-26

2025-11-26

5

5

产业资讯

产业资讯

谈思生物

谈思生物  2025-11-26

2025-11-26

5

5

产业资讯

产业资讯

药闻天下

药闻天下  2025-11-26

2025-11-26

5

5