产业资讯

产业资讯

研发客

研发客  2023-05-09

2023-05-09

3833

3833

作为泽布替尼的发明人之一,王志伟博士将自己最终能有机会做成新药的原因归结于:关注当下,不畏困难,坚持不懈,不患得患失。

王志伟经历过百济神州作为生物技术公司最“单纯”的时代,管线上只有一两款产品,团队成员抱着拼一把的心态,大家有劲只管往一处使。而他也始终怀揣年轻时的梦想,立志退休前要研发出全球患者都用得上的新药。

在泽布替尼上市那一刻,作为分子设计者,王志伟的梦想实现了。泽布替尼还在Ⅲ期“头对头”研究中战胜了曾经的王者伊布替尼,目前已在包括美国、中国、欧盟、英国、澳大利亚等全球超过65个市场获批。

然而,王志伟却发现当下要思考的问题,比原先围绕泽布替尼等少数化合物进行的研发决策,更加复杂。

王志伟

百济神州高级副总裁、化学研究负责人

比如,当务之急是如何解决泽布替尼的耐药问题。在放弃非共价抑制剂研发后,百济神州产品线上的BTK CDAC(BTK蛋白降解剂),已马不停蹄地推进到临床研究阶段。但接下来ADC、分子胶等新型药物还在不断涌现,百济神州化学药团队该如何跟进?随着AI技术、Alphafold、Chat-GPT等出现,新药分子设计的工作会不会被AI取代?

王志伟很肯定的是:药物研发的工作不会被AI取代,恰恰相反,AI只会给新药分子发现带来更多机会。例如,目前AI技术正逐步被应用于PROTAC等双功能化学分子发现,为“难成药”靶点的新药研发开辟蹊径。

只是他也意识到,AI技术创造的无限可能,也正在给研发决策带来巨大挑战。“我们不可能针对每个新技术或新分子,都投入一样的资源立项研发,而原先依赖‘碰运气’式的新药发现方法成功率也会越来越低。”

王志伟坦言,百济神州化学药部门希望成为肿瘤领域的头部研究团队。泽布替尼的诞生和其在“头对头”全球多中心临床试验中的成功,已经展示出团队具有做出Best-in-Class的实力。下一目标就是做出First-in-Class的品种,这是创始人王晓东和欧雷强在百济神州成立之初就有的布局。

王志伟经常鼓励团队思考一个问题:“我们有何优势能做出差异化的产品?”他认为,其一,百济神州拥有一支优秀的研发团队,能够对靶点进行深入研究和基于数据的科学判断。其二,在有限资源下,团队之间能够紧密协作,保持高效产出。

因此,如何建立更高效的研究立项及资源分配体系就显得格外重要。王志伟对此总结的一句话就是:“我们要能够集中力量办大事。”他相信,只有借此提高新药研发效率,才可能跳出行业的“反摩尔定律”,拥抱化学药研发的未来。

立项是一个整体的组织决策

在药物早期发现阶段,百济神州并未给立项设置太多限制,科学家只要着眼于患者需求,都可以在正式立项前提出天马行空的想法。但这让立项决策从单选题变成了复杂的多选题,因此百济神州对于立项的考虑非常慎重。

纵观百济神州产品线,化学药在研品种丰富。有针对PI3K、HPK1、BRAF、BCL-2等靶点研发的小分子靶向抑制剂,也有BTK CDAC等按照PROTAC原理设计的新型分子,还有促进细胞凋亡的SMAC类似物BGB-24714等;在研项目达二十多项,不仅包括肿瘤领域,也在炎症和免疫领域有重点布局。

据王志伟介绍,上述产品的立项决策,都经过公司内部跨部门团队的反复讨论,才最终敲定。而这样的跨部门讨论从决定立项前就开始了,最重要的标准就是能否解决临床上的问题和患者的需求。

王志伟博士(左二)与百济神州高级副总裁、全球研发负责人汪来博士(中)及其他百济神州临床前研究负责人在团建活动上的合影。

科学家一旦在新靶点立项委员会上提出初步想法,负责组合项目管理的团队就立马行动起来,请不同职能部门对项目进行评估。这其中的反馈意见不再局限于化学药团队,临床研究、药政事务部甚至商业化部门都会给出各自的评估建议。

“百济神州的组织架构使团队更倾向于作为一个整体,参与到新药研发的立项和执行中。从研发立项到商业化,其中虽涉及多个分阶段目标,但我们一开始就将其作为整体考虑,这样才能实现研发效率最大化,提高研发的成功率。”王志伟说。

跨部门合作评估让项目的可行性被充分讨论,也让项目价值挖掘方向更加明确。例如负责临床研究的同事,平日和医生接触较多,更清楚临床治疗中的痛点,因此他们在评估中提出的适应症开发建议等,能引导产品在立项后,精确瞄准研发目标,做到有的放矢。

同时,跨部门立项合作也有助于解决大型制药公司经常遇到的“铁路警察各管一段”问题,让不同职能部门尽早启动项目需求对接,从全局上理顺开发链条。

如采访中王志伟提到,CMC(化学、制造、控制)部门在设计药品包装时,更倾向使用不透明的铝箔包装,以此减慢药品的氧化速度,延长药品效期。但商业化部门却可能认为,患者更喜欢购买透明塑料膜包装的药品。此时就需要通过讨论选取折中方案,并让供应链提早做好准备。

集中火力攻克关键难题

在完成立项之后,团队会进一步就项目的优先级进行排序,将对患者或临床治疗影响重大、需要短时间内实现攻坚克难的项目,置于研发的优先位置,并对此不惜资源投入。同时化学药团队也时常对项目进行复盘,动态评估,及时调整策略,果断停止错过时间窗口、没有差异化的项目,让有限的资源用在刀刃上。

百济神州化学部门的部分团队成员在2023年4月研发会议上合影。王志伟(中)和药物化学执行总监郭运行(右四)是泽布替尼的发明人。

近几年,化学药团队一直在集中力量,意欲攻下CDAC的研发难题。

CDAC是一种小分子诱导的蛋白降解技术,其为传统难成药靶点的小分子药物研发带来新希望。因此,CDAC对于百济神州小分子药物研发来说,其重要意义不言而喻。

但双功能CDAC分子比传统小分子抑制剂分子量更大,这给成药性带来不小挑战。2019年以来,百济神州团队为此倾注不少资源,反复尝试不同类型的分子设计,才完成CDAC平台建立。

公司内部包括动物模型构建、生物机理发现等多个不同团队的研究人员,都被召集参与其中,研究过程对靶点选择、分子设计和研究模型等进行了反复多次迭代。如今,多款CDAC分子已经进入临床阶段或接近临床,包括BTK CDAC分子等。

除了确定项目的优先顺序,化学药团队还会设法让需要优先解决的问题能随时被“看见”。

根据王志伟回忆,在百济神州刚成立时,各部门同事会利用午饭时间凑在一起讨论项目问题。该阶段由于人少、项目少,每当研发过程遇到问题,大家可以随时互通有无,部门之间可谓无缝对接。而随着项目和研发人员数量增加,相互之间的信息差愈发明显。

在此前工作中,王志伟有过一段类似经历。当时他就职的一家大型跨国公司,新药发现部门中分子设计和化合物合成团队是分开的,一组人员设计好的分子交由另一组人员合成。由于缺乏相互间沟通的机制,化合物合成部门只注重分子交付的数量,并不会仔细考虑项目的优先顺序。

因此,在百济神州转型时期,他意识到要为大家创造沟通的机会,让需要优先解决的问题能被及时发现。

“研发中遇到的困难,若能被及时发现并合作解决,团队的人均研发产出会明显提升。”王志伟提到,例如在化合物合成中经常需要形成碳碳键,有些团队经手过大量类似的反应,已经积累了不少经验,而其他团队如果再遇到类似的合成问题,通过沟通就能减少耗费大量时间的重复尝试。

目前,每周五化学药部门都有两小时的头脑风暴会议雷打不动地进行着。同时多个不同项目的研究小组被合并为一个研发大组,以此打破项目的空间隔阂,增加相互沟通碰撞的机会。

而一些不合适的项目,百济神州也有相应机制让其及时淘汰,从而减少研究资源占用。

解决争议,“让化合物说话”

“做新药研发不可能百分百成功,我们要对此不断反思,让研究效率最大化。”王志伟说。

但是,也不能因为新药研发存在失败的可能,就在研发时瞻前顾后,王志伟特别强调要有攻克困难的决心,关键时候“让化合物来说话”。

他提到自己经常会遇到一些很难回答的问题,如在BTK抑制剂研发立项时有投资人问过他,百济神州研发的产品是否一定能做到比伊布替尼的疗效和安全性更优?这时他手中还没有任何证据可以就此得出结论。

经过半年的努力,他带领团队找到了泽布替尼分子,并证明选择性BTK抑制剂可以实现疗效更优的同时毒性更低。“把化合物做出来就可以用数据说话,而不用在反复争论中花费时间,或因为结果的不确定性而动摇决心。”

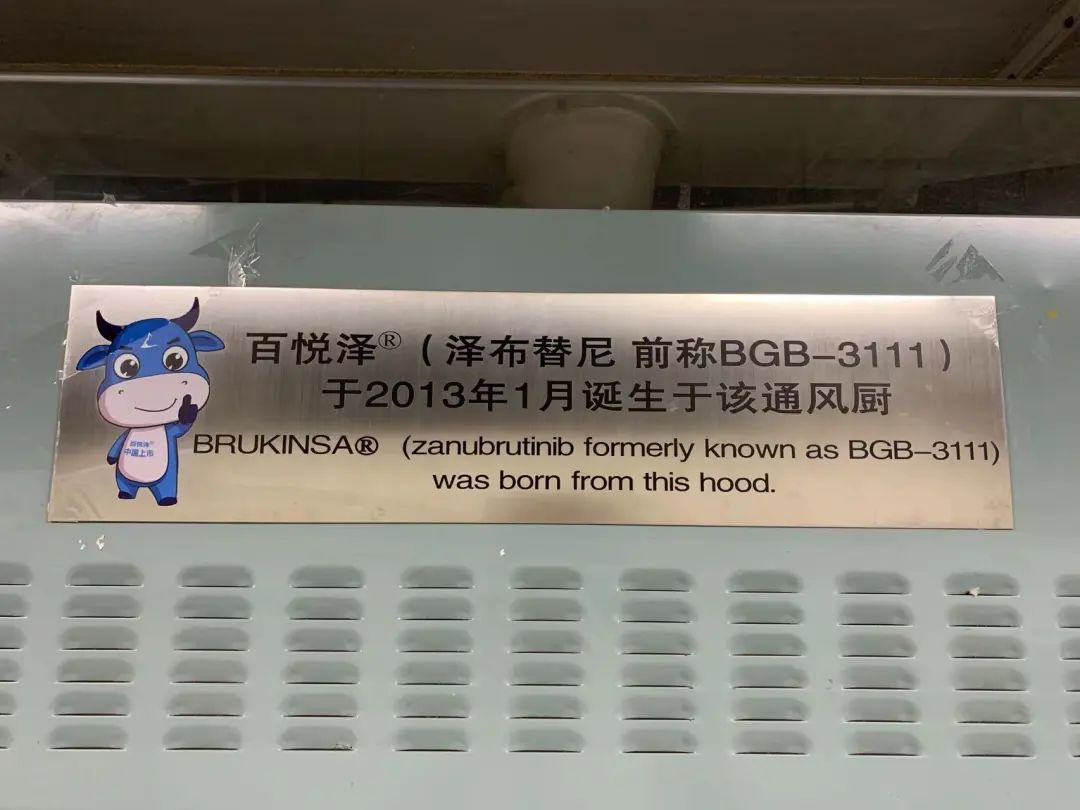

百济神州为泽布替尼的发现做了有趣的纪念牌。

在最近PI3K抑制剂的研发中,他依然坚持如此。

PI3K–AKT–mTOR信号通路调控异常与多种肿瘤发生有关,同时PI3K也可能参与肿瘤的免疫机制调节,因此其被认为是肿瘤药研发的关键靶点。百济神州在立项时正是看中了产品的治疗潜力。

但PI3K抑制剂的毒性问题,业界在研发中长期不能解决。百济神州在研发PI3K抑制剂时,也被问及能否做出毒性更低的产品。彼时王志伟仍然无法给出答案,他选择在当时将这一诉求作为研发目标。

在立项后,他领导团队又很快设计了一个化合物,在百济神州内部的动物模型上未发现其存在肝毒性,从而证明降低PI3K毒性的可能性是存在的。

但动物实验发现该分子会让细胞内产生空腔,团队内部在空腔是否有害这一问题上出现了意见分歧。

在充分讨论的前提下,王志伟鼓励大家尝试设计出一个不会让细胞产生空腔的新化合物,虽然这是最难的路,但却是一个最保险的做法。最终找到了不会引起细胞空腔也没有肝毒性的分子,争议就此顺利化解。

不过问题并未到此为止。此时国外产品的临床数据又反映PI3K抑制剂可能会引发肠炎,并推测其与血药浓度的达峰时间过快有关。

有了上次的经验,这次团队立马着手设计出两个分子,一个达峰时间更短,一个达峰时间更长,最终证明达峰时间长的分子确实引发肠炎的可能性更小。这就成为后来产品线上的BGB-10188,目前其已进入Ⅱ期临床研究阶段。

谈到这里,王志伟特别提到研究过程还要重点关注CMC环节的工艺和处方设计。宁可多花一两个月时间,在研究早期就把产品的CMC问题解决好,争取CMC开发一次就做对。“如果产品的制剂工艺有问题,当研究出现意料之外的情况时,我们很难区分问题是由制剂还是化合物本身导致,这样就会给下一步决策设置难题。”

百济神州也在提升CMC能力上投入大量资源,苏州创新药物产业化基地已建成启用,能一站式完成化学药从中试到商业化的生产。

曾国藩说过一句话:物来顺应,未来不迎,当时不杂,既过不恋。王志伟认为这对新药发现工作很有启发。他提到自己研发新药的理想在职业生涯的数十年里从未改变。他将自己最终能有机会做成新药的原因也归结于此:关注当下,不畏困难,坚持不懈,不患得患失。

构建生态提升行业研发效率

在项目工作之余,王志伟也在思考如何构建更和谐的研发生态,提升医药行业的整体研发效率。

在他看来,中国创新药研发产业一样需要完整的生态链支持,才可能从低效“内卷”转向和谐共生。就像茂密的森林,从上至下既要有高大的乔木,也有灌木、小花和小草,如果树下的这些植被都消失了,水土就会流失,大树也就没有了生存的土壤。同样如果新药研发产业链,没有大量的“专精小”公司加入,行业发展的效率就很难提升。

他比较欣赏硅谷湾区的创新药生态体系,各家公司专注的研究领域和经营模式更加多元化。“这些公司有专门研究制剂的,有专注工艺开发的,也有只关注产品晶型研究的,大家各司其职,在产业链的上下游形成相互补充。”

“提高新药研发效率,不仅需要研发创新药的公司努力,政府、园区、投资人以及创新链条上各个环节的参与者都要加入其中,形成聚集效应,为创新生态建设贡献合力。”王志伟说。

产业资讯

产业资讯

医药魔方Invest

医药魔方Invest  2025-06-21

2025-06-21

29

29

产业资讯

产业资讯

建国路128号

建国路128号  2025-06-21

2025-06-21

28

28

产业资讯

产业资讯

丰硕创投

丰硕创投  2025-06-21

2025-06-21

25

25